材料一

臣(李斯)请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》,百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢语《诗》《书》者弃市,以古非今者族,吏见不知举者与同罪。令下三十日不烧,黥为城旦(四年苦役)。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二

臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。古之王者……治天下,莫不以教化为大务。立大学以教于国,设庠序(教学的地方)以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。

——《汉书·董仲舒传》

问题:

(1)材料一中李斯建议焚书的目的何在?

(2)材料二中董仲舒提出了什么主张?这一主张与材料一相比在实施手段上有何差异?

(3)李斯与董仲舒的上述主张施行后产生的社会效果有何不同?从中你得到什么启示?

材料一 臣(李斯)请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢语《诗》《书》者弃市。以古非今者族。吏见不知举者与同罪。令下三十日不烧,黥为城旦(四年苦役)。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二 臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。古之王者……治天下,莫不以教化为大务。立大学以教于国,设庠序(教学的地方)以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。

——《汉书·董仲舒传》

问题:

(1)材料一中李斯建议焚书的目的何在?

(2)材料二中董仲舒提出了什么主张?这一主张与材料一相比在实施手段上有何差异?

(3)李斯与董仲舒的上述主张施行后产生的社会效果有何不同?

材料一 古者以天下为主,君为客。……今也以君为主,天下为客,……然则为天下之大害者,君而已矣。

——黄宗羲《原君》

材料二 有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……是故知保天下,然后知保其国。保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。

——顾炎武《日知录》

材料三 明清时期,诗、词、散文等传统文学体裁渐趋衰落,通俗文学勃兴,小说、戏曲等大众化形式成为文学艺术的主流。

——《中国古代史》

材料四 明清时期,追求抒情与写意风格的文人画成就突出。

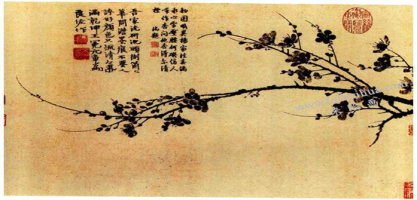

(元代王冕《墨梅图》)

回答:

(1)材料一、二中,都提出了“天下”这一命题,黄宗羲认为“为天下之大害者,君而已矣”,这一观点的提出有何进步意义?

(2)材料二中顾炎武是如何界定“亡国”与“亡天下”这一概念的?在“保国”和“保天下”中百姓的责任有何不同?材料二中的一段话后来被梁启超概括为哪一句名言?

(3)据材料三,说明明清时期文学艺术发展的新特点。

(4)观察材料四,说明文人画所具有的鲜明特征。

(5)据上述材料并结合所学知识指出明清时期思想文化领域出现新变化的时代背景。

材料一 古者诗三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义……三百五篇孔子皆弦歌之,以求合韶武雅颂之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。

——《史记·孔子世家》

材料二 二程说:“凡眼前无非是物。物物皆有理,如火之所以热,水之所以寒;至于君臣父子间皆是理。”所以,二程的“理”也包括自然之理。而且程朱理学不仅讲“理”,还讲“即物穷理”。这些思想对后世科技的发展影响很大。刘完素的《伤寒直格方》开头第一句便是“习医要用直格”。李时珍在《本草纲目·凡例》中也说:“(本草)虽曰医家药品,其考释性理,实吾儒格物之学。”

——摘编自乐爱国《儒家自然观对中国古代科技的影响》

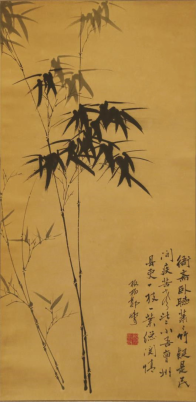

材料三 如图为清代郑板桥的《墨竹图》,画中题诗为

“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。

些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”

请回答:

(1)据材料一孔子以儒家的哪一主张作为标准对古诗进行了删减,并指出其主要目的。结合所学知识,文中的“诗”在中国古代文学史中居于怎样的地位?

(2)依据材料二概括“对后世科技的发展影响很大”的程朱理学思想有哪些?并结合所学知识举一例体现宋代所取得的科技成就。

(3)材料三中的《墨竹图》代表中国古代绘画的哪一表现形式?其突出特征是什么?画中的题诗反映了儒学所推崇的哪一思想内涵?

材料一汉高祖十二年(公元前195年),汉高祖经过鲁国,以太牢祭祀孔子。这是帝王祭孔的开始。

汉元帝(公元前48—前33年),征召孔子第十三代孙为帝师,封阙内侯,号褒成君,赐食邑八百户,以税收按时祭祀孔子。这是封孔子子孙为侯,以奉祀孔子的开始。

汉明帝永平二年(公元59年),于太学及郡县学祭祀周公、孔子。从此,中央政府所在地及各地方政府也都在学校中祭孔,祭孔成为全国性的重要活动。

材料二汉武帝元朔五年(公元前124年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。……汉代太学注重考试,并建立了一定的制度。考试在太学有两种作用:一是选才手段,一是督促、检查学生学习的管理手段……魏晋至明清或设太学,或设国子学(国子监),或同时设立,均为传授儒家经典的最高学府。

(1)材料一反映了什么现象?

(2)结合所学知识分析出现材料一现象的原因。

(3)材料二体现了汉代教育的哪些特点?

材料一 唐代诗歌的成就尤为突出。唐代诗人之众和作品之多都超过了以往各代。仅《全唐诗》所录就有两千三百多人,近五万首诗。唐诗内容的广泛也是空前的。……它有丰富的社会生活内容,也有祖国壮丽的自然景色的画面。……在艺术上,唐诗也达到高度成熟的境地。除李白和杜甫两个伟大诗人外,其他如陈子昂、孟浩然、王维、高适、白居易、韩愈、李贺、杜牧、李商隐等人,也都各自具有独创的风格,在诗歌史上形成了百花争艳的繁荣局面,使我国文学里现实主义和浪漫主义的传统,得到了丰富和发展。

——游国恩等《中国文学史·二》

材料二 明清时代,是白话小说百花齐放、异彩纷呈的岁月。此时的白话小说不仅数量浩繁,而且以其辉煌的成就赢得了众多的读者,在数千年中国文学殿堂中占据有很重要的位置。

通俗小说能够成为文学的主流,绝不是一蹴而就的。……它的崛起经过一个文学的启蒙、继而诞生启蒙文学的艰苦过程。资本主义经济的萌芽,产生了新的城市阶级。阶级使社会群体重新划分,群体的价值意识也必然出现不可逆转的整合。

——摘编自于平《明清小说外围论》

(1)据材料一概括唐代诗歌艺术成就的特点。结合所学知识指出促使唐代诗歌艺术成就斐然的主要因素。

(2)据材料二回答,明清小说有何特点?据材料二和所学知识分析明清时期小说繁荣的原因。

材料一 在当时文人看来,“这种文学形式”是“小道”,不是载道的工具、治国平天下的手段。但是,在诗歌走上“雅正”道路而较少表现纯粹的个人生活情感特别是男女恋情的情况下,它弥补了诗的不足,获得意外的兴旺……苏轼作为士大夫集团的成员,比任何人都更敏感更深刻体会到强大的统治思想对个人的压制。

——骆玉明《中国文学史》

材料二 古有儒、释、道三教。自明以来又多一教,曰:小说。小说演义之书未尝自以为教也,而士大夫、农、工、商、贾无不习闻之。以至儿童妇女不识字者亦皆闻而如见之。是其教较之儒、释、道而更广也。

——钱大昕(清)《十架斋养新录》

材料三 到五四运动的时候,才又来了一个展开,散文小品的成功,几乎在小说戏曲和诗歌之上。这之中,自然含着挣扎和战斗,这是为了对于旧文学的示威,在表示旧文学之自以为特长者,白话文学也并非做不到。以后的路,本来明明是更分明的挣扎和战斗,因为这原是萌芽于“文学革命”以至于“思想革命”的。

——《鲁迅全集》第4卷

请回答:

(1)指出宋代主流文学的表现形式。根据材料一,概括该文学形式“兴旺”的主要原因。

(2)根据材料二,归纳明清小说流传的特点。结合所学知识,分析对明清小说产生影响的社会因素。

(3)根据材料三,概括鲁迅对白话文的评价。

材料 李贽认为:“孔夫子亦庸众人类也”。“咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。”

——(《藏书·世纪列传总目前论》)

“耕稼陶渔之人即无不可取,则千圣万贤之善,独不可取乎?又何必专门学孔子而后为正脉也。”

——(《焚书·答耿司寇》)

(李贽)被捕后接受讯问,他回答说:“罪人著书甚多具在,于圣教有益无损”……在他自裁以后气绝以前,他用手指写了王维的一句诗以解释他的死因:“七十老翁何所求!”其消极悲观的情绪已显然可见。李贽的悲观不仅属于个人,也属于他所生活的时代。传统的政治已经凝固,类似宗教改革或者文艺复兴的新生命无法在这样的环境中孕育。社会环境把个人理智上的自由压缩在极小的限度之内。

——黄仁宇《万历十五年》

(1)结合材料并结合所学知识,概括李贽对孔子评价的主要观点。并分析其观点的进步意义。

(2)依据材料并结合所学分析造成李贽悲观的社会原因。

材料一 战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想。……《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危五日矣。”“故一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二 (李斯上奏,建议秦始皇采取强硬措施)“非秦纪皆烧之;非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守尉杂烧之;有敢偶语诗书者弃市;以古非今者族;吏见知不举名与同罪;令下三十日不烧,黥为城旦。所不去也,医乐卜筮种树之书。若欲有学法令,以吏为师。”秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之刑”,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料三 董仲舒向汉武帝建议说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。……臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》

请回答:

(1)三则材料反映了中国古代思想界怎样的发展趋势?原因何在?

(2)根据材料,为了顺应上述趋势,自战国到西汉先后进行了哪些努力?

材料一 盖原始之儒学,留意于修齐治平之道,疲精于礼乐行政之术;虽间有仁义中和之谈,要不越日常道德之际。及至宋代之理学,始进而讨究原理,求垂教之本原于心性,求心性之本原于宇宙。故儒家之特色为实践的、情意的、社会的、伦理的;而理学之特色则为玄想的、理智的、个人的、哲学的。

材料二 熹平四年,东汉灵帝令幕(官拜郎中)等以隶书书写《易》《书》《诗》《仪礼》《春秋》《公羊传》和《论语》,刻于碑石上,作为官方教材,立于太学,史称“熹平石经”。

(1)根据材料一并结合所学知识指出原始之儒学产生的背景有哪些?

(2)根据材料二概括说明汉代教育的特点。

(3)根据上述材料归纳指出古代儒学发展的三个阶段,并说明儒学在传承发展中呈现变化的原因。