材料 宋代文化是唐代文化的延续和发展。唐代所建立的三省六部、科举、均田等制度,已经标志着行政管理体制的完善。宋代又在此基础上建立了更加完善的文官制度,中枢大臣之间,中央和地方之间得以相互制衡。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(1)指出材料中唐代三省六部制的历史意义。

(2)结合材料和所学,简述宋代政治制度上“相互制衡”的表现。

(3)结合所学,从经济、思想、文学艺术、科技中任选3个方面,说明宋代在该方面的新发展。

| A.有利于我国经济特区的创办和建设 | B.确定了建立市场经济体制的改革目标 |

| C.标志中国特色社会主义理论体系形成 | D.推动安徽、四川开始实行农业生产责任制 |

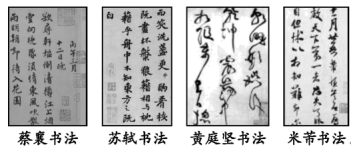

| A.反映当时君主专制的加强 | B.体现当时书法艺术丰富多彩 |

| C.表现市民阶层的文化追求 | D.反映书法艺术追求得意忘形 |

宋代处于中国历史上重要的转型期,它面临着来自内部与周边的诸多新问题、新挑战,并非国势强劲的时期;但它在物质文明、精神文明方面的突出成就,在制度方面的独到建树,它对于人类文明发展的贡献,使其无愧为历史上文明昌盛的辉煌阶段。

——邓小南《平民化世俗化人文化:关于宋代历史再认识的维度》

结合所学知识对材料观点加以阐释。(要求:表述成文、论证充分、逻辑清晰)

材料一 孟子曾说“君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。”朱熹认为,就那些对待臣下态度非常恶劣的君主而言,“寇仇之报,不亦宜乎?”但朱熹强调孟子的说法只是一种要求君主礼遇臣下的警示之语,并非表示臣下可以真正对君“不忠”。在君臣之义上,朱熹指出:“父子之仁,君臣之义,莫非天赋之本然,民彝之固有;彼乃独以父子为自然,而谓君臣之相属,特出于事势之不得已,夫岂然哉!”

——摘编自朱熹《四书章句集注》《晦庵先生朱文公文集》

材料二 在黄宗羲看来,君和臣的目标都是为了万民的忧乐,其关系应是“名异(具体位置不同)而实同(担负共同职责)”的平等关系。父子之间的关系是无法选择的,无父则无子,因此应该孝敬父亲。君和臣之间并没有命定的血缘关系,将两者联结到一起的是他们治理天下的职责,臣下与君主是可以相互选择的,这其中起决定性作用的,不是两者之间的血缘,而是天下万民的公利,臣下与君主在目标一致时才会合作。

——摘编自黄宗羲《明夷待访录》

(1)根据材料并结合所学知识,比较朱熹与黄宗羲君臣观的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,分别指出其历史价值。

| A.反对旧道德崇尚现代文化 | B.继承并发展传统文化的优秀成分 |

| C.充分肯定了文言文的价值 | D.淆通俗文学与高雅文学的界限 |

| A.修身养性,提高个人修养 | B.培养经世致用的人才 |

| C.规范社会秩序,实现社会和谐 | D.扩大理学家的知名度 |

材料一:魏源在《海国图志序》中指出:“不善师外夷者,外夷制之”,“夷之长技三:一战舰,二火器。三养兵练兵之法。”又说:“是书何以作?日为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。”

材料二:1898年,张之洞的《劝学篇》中说道:“中国之祸不在四海之外,而在九州之内”,宣传“民权之说,无一益而有百害?”他提倡:中学为体,西学为用。

材料三:新文化运动期间,陈独秀等人号召人们“冲决过去历史之网罗,破坏陈腐学说的囹圄”,提出“德先生”和“赛先生”的口号。他指出:要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教。要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。

请问答:(1)材料一和材料二的主张有何共同之处?在认识近代中国面临的形势问题上,魏源和张之洞两人的观点有何不同?

(3)依据材料三和所学知识,概括新文化运动的具体内容。

| A.“生而不有,为而不恃” | B.“制天命而用之” |

| C.“为无为,则无不治” | D.“刑过不避大臣” |

材料一 守旧而维新、复古而开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去,一手指向未来,使正在消失的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”,以及虽然于变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又捧上独尊地位的原因。

——张岱年《中国文化概论》

材料二 朱熹认为:“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。”王守仁认为:“心即理”,“知行合一”,“致良知,为圣教第一要义。”

材料三 黄宗羲认为:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;顾炎武提出要因地制宜,振兴商业;黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”;明末清初的思想家们主张为学应求务实,应关乎国计民生,致力于社会变革,并身体力行。

——摘自《朱文公文集·答张敬夫》

(1)根据材料一及所学知识,概括指出儒家思想在西汉取得独尊地位的原因。

(2)根据材料二,说明朱熹和王守仁关于贯通明理的途径有何差别?并简述宋明理学的影响。

(3)明清时期,儒家思想发展到新的阶段,其文化主张是什么?结合材料三概括指出这种文化主张在政治、经济方面的具体表现。