材料1867~1870年,游历英国的早期改良派代表人物王韬主张以商为“国本”。他说:“迁拘之士动谓朝廷宜闭言利之门,而不尚理财之说。中国自古以来重农而轻商,贵谷而贱金,农为本富而商为末富。如行泰西之法,是舍本而务末也。…盖富强即治之本也。”“泰西诸国以通商为国本,商之所至,兵亦至焉。

担任过洋行买办、长期从事洋务企业经营管理的郑观应指出:“中国以农立国,西洋以商立国。…今也不然,各国并兼,各图利己,借商以强国,借兵以卫商…欲制西人以自强,莫如振兴商务,安得谓商务为末务哉!”“状元实业家”张謇认为:“立国之本不在商也,在乎工与农,而农为尤要。盖农不生则工无所作,工不作则商无所鬻。相因之势,事所固然。”

——摘编自张霞《民国时期“三农”思想研究》

根据材料并结合所学知识,谈谈你对晩清社会经济思想的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

材料 “实学"概念的某些思想内容虽早已有之,但把这些内容升华为“实学"概念,则始于北宋程颐。尔后,宋元明清时期的许多实学家都沿用这一概念,从不同的角度来阐述中国的实学思想,从而构成了长达800多年的中国实学思潮。

| 阶段 | 时间 | 概况 |

| 产生与发展 | 从北宋至明中叶 | 这一历史时期的实学还不完备,还不能够真正把“实体”与“达用”两者结合起来,未形成完整系统的实学思想体系 |

| 发展 | 从明中叶到清乾嘉时期 | 比宋元时期具有更加丰富的社会内容,主要代表人物有黄宗羲、顾炎武、王夫之、唐甄等;随着“西学东渐”而在科学领域开创了重实践、重验证、重实测的时代新风 |

| 高涨并转型 | 从清代道咸到同光年间 | 这一历史时期的实学思想,主要是围绕“救亡图存”这一时代主题而展开。晚清实学的最大特点,既继承了中国古典实学的成分,又大量地吸收了西政与西学,企图以西学之实补中学之虚 |

材料一 工业革命时期,英国禁止技术外流,以维持其工业国家的主导地位。此时,英国全面领先,成为美国的效仿对象,(美国)各州纷纷亮出政策,吸引人才,引进技术。出生于英国的美国“工业革命之父”塞缪尔.斯莱特就是在人才政策吸引下来到美国的。除了拿出吸引技术人才的政策,美国政府还设立鼓励出售技术秘密的专项奖金,并派出间谍,窃取英国的机器图纸和技术。作为后起追赶国家,美国采取了很多手段来获得工业技术,或自己创新,或投资购买,或人才引进,从而突破了英国的技术封锁。

——摘编自韩毅《美国工业近代化的历史进程》

材料二 新中国成立后,西方国家对我国进行技术封锁,在苏联的帮助和我国自力更生与引进、消化、吸收、创新相辅相成的情况下,从20世纪50年代到60年代初,中国成功地实现了航空、核能、火箭、电子、自动化等现代科技的启动。然而,在国防尖端技术上,苏联的援助并不可靠。在困难和挫折面前,中国共产党坚持不以牺牲主权为代价而妥协,继续发扬革命战争的年代的大无畏精神,带领广大干部与科技工作者千方百计地继续研发和探索先进的科学技术。正是由于在引进技术的同时注意消化吸收,新中国才有了自主创新的能力与底气。

——摘编自董志凯《自力更生方针与引进消化吸收创新一新中国科技发展回顾(1949~1978年)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代美国突破英国技术封锁的措施及其积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪五六十年代中国突破外部技术封锁的背景和意义。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对近现代中美突破技术封锁的认识。

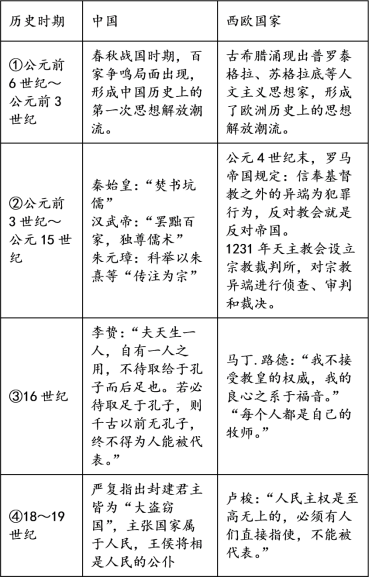

(1)据材料,比较中国和西欧不同历史时期思想发展史,概括各个时期相同的历史特征。

(2)根据材料概括“公元前3世纪~公元15世纪”中国和西方思想文化政策的相同点,结合所学知识,分析其在目的和影响上的相似性。

(3)据材料概括李贽和马丁·路德的思想主张。结合所学知识分析18~19世纪中西方思想家思想主张产生的原因有何不同。

(4)综上,谈谈你对中西方思想发展演变的认识。

材料一 陛下发德音,下明诏,求天命与惰性,皆非愚臣之所能及也,臣谨案《春秋》之中,视前世已行之事,以现天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之致,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也,自非大亡道之世者,天尽欲扶持而全安之,事在强勉而已矣。

——董仲舒《天人三策》

材料二 理学家继承传统儒家入世思想,从责任感和使命感出发,形成了理学思想体系。这一思想使士大夫阶层普遍参与讨论个人、家庭、家族、国家和政治,从而建立了统治者认定和推行的道德伦理规范,使阶级矛盾在某种意义上有了一定的弱化,更使得士子的心灵得到充实。

——徐公喜、万红《宋明理学的层次模式》

材料三 所谓家国同构,移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识。这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大于家国或高于家国的世界意识,使得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

——田海平《从家国天下到命运共同体》

请回答:

(1)据材料一,归纳董仲舒的思想主张及其目的。

(2)据材料二,指出理学家构建“理学思想体系”的出发点。结合所学知识,概括宋明理学家加强个人“道德伦理规范”的两种主要途径。

(3)据材料三,指出“家国同构”的新内涵。综合上述材料,谈谈新时代强调家国情怀的现实意义。

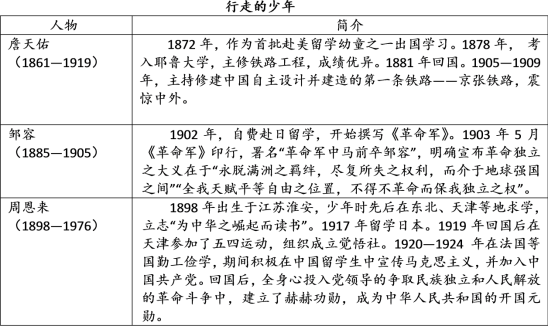

根据材料,谈谈你对梁启超认识的理解。

(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

材料一 在古希腊哲学繁星般的智慧天空中,其实智者学派也是一颗璀璨的明星,纵然在哲学争鸣的古希腊时代被苏格拉底的理性论批倒,但其将哲学的思辨注入了古希腊哲学思想的肌体;……从大多数哲学家的观点看,古希腊哲学史以苏格拉底为界分为两个发展的时期。前苏格拉底时期哲学的研究对象是宇宙、自然;苏格拉底时期哲学的研究对象是社会、人生。

——冉海涛《古希腊智者学派之浅析》

材料二 处在希腊古典社会由盛转衰时代的亚里士多德,在其哲学中提了“人天生是一种政治动物”的命题。他认为人类天生就有合群的性情,人不能单个独立生活,他必须同与自己一样的人交往,共同组成社会,才能力谋自给,才有实现自然赋与他的生活目的。而在古希腊,社会的构成就是城邦,即“政治共同体”。因此,人同城邦的关系是密不可分的,个人必须置身于城邦之中,参加城邦的政治生活,才能满足自己的需要,从而达到追求、向往幸福的目的。

——李丽《古希腊人本思想的表现及其历史演变》

材料三 在这批启蒙哲人中,最杰出者为伏尔泰、孟德斯鸠、狄德罗和卢梭。在一个还处于专制王权统治,出版遭到审查的时代,这些启蒙思想家不顾个人安危勇敢地发出了自己的声音,正是因为他们真诚地希望启发民智,要把潜藏于每个人自身之中的理性召唤出来,挣脱任何外在权威的束缚,使人类走出不成熟的依附和奴役状态,成为敢于运用自己理性的独立的、自由的人。

——李宏图《“理解启蒙运动”的历史》

(1)根据材料一,指出智者学派对古希腊哲学发展的贡献,根据材料一结合所学知识概述苏格拉底的哲学思想。

(2)根据材料二,结合所学知识,谈谈你是如何理解“人天生是一种政治动物”。

(3)阅读材料三,结合所学知识,概述启蒙运动时代西方人文精神的演进。

材料一 古希腊人把农耕看作对自然法则的臣服,认为人通过劳动可与自然及神的力量接触而不朽。随着劳动分工和商业的发展以及奴隶的普遍化,贬低劳动的观念产生,对手工业和商业的贬斥尤为明显。进入中世纪,劳动被视为上帝对人的惩罚,神学家们视劳动为人类抵御欲望诱惑、实现自我拯救的途径之一。至近代,思想家们开始深入思考劳动之于人的积极意义。如狄德罗指出劳动是人生快乐的源泉,卢梭认为在对小孩子的教育中增加一门手工艺课十分必要等。亚当·斯密从社会经济领域的视角系统地阐释了劳动价值理论,认为劳动是一切财富的源泉。在马克思看来,劳动是人类存在的唯一方式,人类只有在劳动中才能发现自身的本质。——摘编自付长珍王成峰《从生产自身到发展自身

——西方劳动观念的变迁及其启示》

材料二 受儒家思想影响,古代中国社会轻视劳动,劳动者地位低下,但同时又重民本,倡勤劳。新文化运动中“劳工神圣”思潮促进了人们对劳动者的重视,唯物史观及劳动价值论的传播进一步推动了劳动者地位的提高。新中国成立后,通过集体主义教育和阶级划分,劳动光荣观念深入人心。改革开放初期,平均主的分配方式被破除,“勤劳致富”成为主流劳动价值观。

——摘编自田守雷《中国主流劳动价值观变迁研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西方劳动观念变迁的阶段特征并分析其原因。

(2)根据材料二,指出中国近现代主流劳动价值观的发展趋势,并结合所学知识说明其时代背景。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对“劳动创造价值”的认识。

材料一 梁启超于世纪之交,基于中国多民族的历史特点与世界发展大潮,将中国历史上公羊学派进步的民族观与西方近代的民族、民族主义理论相融合,比较系统地探析和阐发了自己对民族问题的一系列看法,…充满了忧患意识和爱国情怀,贯穿着现代的变革意识和发展意识,针对民族危难加深的严峻现实,他率先提出合汉满蒙回苗藏组成一个大民族思想,对中国民族研究产生了重要而深远的影响。

——摘编自《再论梁启超的民族观》

材料二 20 世纪初,先进的中国人则用“民族主义”来向人们传达当时中国思想界所遭受的外来压…在“保国”“保种”的呼声中,严复的《天演论》传递出一种世界民族之间相互竞争的族群理念。流亡日本的梁启超在1902年发表系列长文《新民说》明确主张:“故今日欲抵挡列强之民族帝国主义,以挽浩劫而拯生灵,唯有我行我民族主义之一策。”

——摘编自《二十世纪初中国进步知识分子的民族主义观念》

材料三 西欧诸国在反 对封建王朝国家,构建近代民族国家的过程中首先产生了近代民族主义思潮。在批判王朝国家过程之中所产生的近代民族主义带有强烈的政治色彩,具有前所未有的政治内容。资产阶级便在推翻王朝国家、构建民族国家的过程中,把民族主义与民主主义相结合,形成了具有政治意义的民族主义。这样,这种新型民族国家的基础不仅是民族的共同心理和文化,更重要的是民族的共同政治认同,同民主、自由、人权等政治原则和观念。当西欧近代民族国家建成之后,民族主义就转化成了一种对别的民族进行侵略和扩张的学说,要把本民族、本国的统治扩张到别的民族、别的国家,而不管后者同意与否。

——摘编自《论近代西欧民族主义和民族国家》

(1)结合材料一、二和所学知识,指出梁启超“民族观“的特点并分析维新派“民族观”观念提出的背景。

(2)根据材料三,指出近代西方民族主义的影响。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对民族主义的认识。

材料一 汉武帝实施“独尊儒术”政策后,引发了对学校教育的高度重视,使西汉的学校教育系统趋于完善,自隋唐以后,国家教育制度是学校与科举并行。南宋书院发达同理学的盛行有密切关系。明清两代,学校轻而科举重,当时国家全部教育差不多为科举所垄新。

——程舜英《中国古代教育制度史料》

(1)根据材料一,概括中国古代学校教育的特点。

材料二 中世纪时英国的教育深深烙上宗教的印记,天主教会控制着几乎一切有组织的教育。16世纪人们相信通过教育可以直接阅读《圣经》从而得救,教育日益走向民众。19世纪英国生产技术的进步客观上要求劳动者必须接受必要的教育。

——摘编自谢天冰《试论英国教育体制的近代化》

(2)根据材料二,概括英国近代教育的变化。结合所学知识分析变化的原因。

材料三 实施素质教育就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新能力和实践能力为重点,造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

——1999年《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》

(3)根据材料三,归纳中国深化教育改革的目的。结合所学知识,指出新时期国家复兴教育的举措。

材料四 2009年欧盟教育委员会的《教育与培训2020》战略报告提出:教育对欧洲“成为世界上最具竞争力和活力的知识经济体”有极其重要的作用。2012年,英国发布了《扩大高等教育入学机会》报告,确保低收入家庭学生接受大学教育。同时,发达国家各级教育机构基本上实现了计算机辅助教学和学习。

——摘编自徐辉《21世纪世界高等教育改革的若干趋向及启示》

(4)根据材料四,谈谈21世纪世界高等教育改革对我国新时代教育改革的启示。