材料 日本学者宫崎市定在《东洋近代史》说:“中国宋代实现了社会经济的跃进,都市的发达,知识的普及,与欧洲文艺复兴现象比较,应该理解为并行和等值的发展,因而宋代是十足的‘东方的文艺复兴时代’”。

中国现代历史学家钱穆在《国史大纲》中认为“宋代对外之积弱不振、宋室内部之积贫难疗。”

评析材料中有关宋代的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合,多角度充分论证,逻辑严密,表述清楚。)

天下事有好些不平的所在,假如男子死了,女人再嫁,便道是失了节,玷了名,污了身子,是个行不得的事,万口皆议;及至男人家丧了妻子,却又凭他续弦再娶,置妾买婢,做出若干的勾当,把死的丢在脑后,不提起了,并没人道他薄幸负心,做一场说话。所以女子愈加可怜,男子意加放肆。这些也是伏不得女娘们心里的所在。

——摘自明中后期短篇小说集《二刻拍案惊奇·满少卿饥附饱题》

评析材料中的观点,得出结论。(要求:持论有据,论证充分,表述清晰。)

20世纪60年代以后,新文化史的代表人物、法国启蒙运动的研究专家罗伯特·达恩顿把后现代主义对启蒙运动的批判归结为有“六宗罪”:

(1)启蒙运动所主张的普世主义实际上充当了西方霸权的遮羞布,人权为破坏其他文化提供了合法依据。

(2)启蒙运动是乔装打扮成高级形式理性的文化帝国主义,它赋予欧洲人“文明开化的使命”以及构建“土著人”的方法,这种构建导致了土著的沉默与屈从。

(3)启蒙运动十分疯狂地追求知识,以致削弱了道德准则。最终,这种狂热助长了法西斯主义,因为它以高级的技术武装国家并且摧毁了阻止国家权力无孔不入的道德屏障。

(4)启蒙运动过分相信理性,由于信赖理性至上,未能建立起对于非理性事物的防范。它天真地崇信进步,遂使人类在20世纪的种种恐怖面前不知所措。

(5)启蒙运动乃是极权主义的根源之一,它为法国革命的恐怖统治提供了理论基础,进而又为20世纪的恐怖统治指明了道路。

(6)启蒙运动作为应对当代问题的观点已经过时、不适用。启蒙哲人们坚持的工具理性观导致了生态灾难,他们还支持男性化的公民生活观,将女人限制在私人领域。

——庞冠群《后现代之后重审法国启蒙运动》

评析材料中罗伯特达恩顿关于启蒙运动“六宗罪”的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合,逻辑严密,表述成文。)

材料 早在古希腊时期,人们就把创造出来的“神”,用美术的形式确定下来,体现了人们对“神”的爱和敬仰,例如,我们看到的维纳斯和她的断臂以及优雅的后倾站姿显得如此美轮美奂,完全是一件对“人体”赞美的作品,给当时的欣赏者带来了心灵上的震动。到了15世纪以后,油画艺术达到了一个前所未有的高度,它的艺术创作大都围绕现实与人文这个主题。达·芬奇创作的《最后的晚餐》,着重对十二门徒神态姿势的刻画,通过人物的动作、姿态、表情洞察人物微妙的心理活动。这种巧妙的构图和独具匠心的经营布局,使画面上的厅堂与生活中的饭厅建筑结构紧密连接在一起,使观者感觉画中的情景似乎就发生在眼前。

——摘编自邵宇<西方油画的“人文主义”内涵对中国油画的影响——兼谈油画创作的方法与观念》

(1)根据材料,概括古希腊和文艺复兴时期艺术风格的不同之处。

(2)结合所学知识,对上述不同艺术风格进行简要的评析。

材料 有学者对学术界流传已久的近代中国学习西方三阶段说(甲午战争以前是在器物层面上学习西方,甲午战后是在政治制度层面上学,随着新文化运动的兴起,学习则进入深层次的伦理道德、世界观和人生观问问题)提出质疑,认为简单的三阶段说不足以概括近代中国丰富多彩的思想文化变迁,与其削足适履,毋宁按照实际状况揭示每一历史时期文化思潮的特点。

——摘编自袁伟时《晚清大变局》

根据材料并结合合所学知识,对该学者的观点子以评析。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。)

材料一 1584年,来华传教士利玛窦刻印西文、中文版《坤舆万国全图》,并将之呈献万历皇帝。如图是亚洲部分。

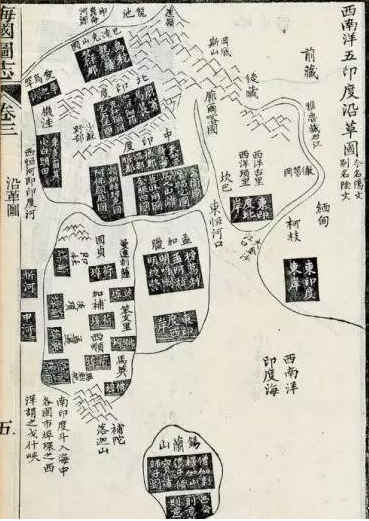

材料二 1843年魏源《海国图志》中的印度地图

请回答:

(1)根据材料、二,并结合所学知识,比较两幅地图在绘制思想和技术方面的差异,并分析其原因。

(2)根据以上材料并结合所学知识,评析利玛窦和魏源著作对当时中国产生的影响。

材料一 在中国传统的“天下”秩序中,“华夷之辨”一直是区分中原群体和周边有待 “教化”群体的重要概念。1643年钟始声编纂的《辟邪集》则直接把利玛窦等西方传教士称为“夷族”“夷类”,指责传教士们包藏祸心,妄图“以夷变夏”。鸦片战争前后,“夷”的用法更是成为中英交涉争议的焦点之一。1858年签署的《天津条约》,规定 “嗣后各式公文,无论京外,内叙大英国官民,自不得提书夷字”。朝廷文书中原来使用的“夷务”随后也改称为“洋务”,但直至,895年,邓华在上光绪书中仍称列强为“外 夷”。

——摘编自马戎《西方冲击下中国的话语转变、认同调整与国家重构》

材料二 甲午中日战争的失致,彻底击碎了国人的民族优越感,在一定程度上冲击了“华 夷之辨”的观念,从而缘发出了解西方的强烈愿望。但在很长时间内,绝大多数国人仍 然只承认西方不过是自然科学和军事技术略比中国高明,而不愿正视清王朝上层建设的 落后。

——杨理沛《严复话语中的“西方形象”》

材料三 中国的西方形象是中国时西方的形象诠释,也是中西关系的晴雨表。晚清西方形象背后包含的文化心态和文化观念代表着晚清国人对国家命运的思考和对未来民族国家的设计,它预示和启迪了后来的一系列的重大的社会变革活动,规约了近代思想文化的发展走向,具有深远的历史影响。

——摘编自罗爱华《晚清西方形象研究导论》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,简析近代初期清政府对西方称谓由“夷”变为“洋” 的本质及其原因。

(2)据材料并结合所学“近代前期中国向西方学习的历程”的相关知识,就近代前期先进国人的西方形象提炼观点,并从特征、成因及影响等方面进行评析。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅;280字左右)

8 . 抗战以来,全国人民有一种欣欣向荣的气象,大家以为有了出路,愁眉锁眼的姿态为之一扫。但是近来的妥协空气,反共声浪,忽又甚嚣尘上,又把全国人民打入闷葫芦里了。有些恶意的宣传家故意混淆这两个不同的革命阶段,提倡所谓“一次革命论”,用以证明什么革命都包含在三民主义里面了,共产主义就失去了存在的理由:用这种“理论”,共产主义就失去了存在的理由:用这种“理论”起劲地反对共产主义和共产党,反对八路军新四军和陕甘宁边区。如果说民主革命没有一定的自己的任务,没有自己的一定时间,而可以把只能在另一个时间去完成另一个任务,例如,社会主义的任务,合并在民主主义上面去完成,这个叫做“毕其功于一役”,那就是空想。

共产党人正因为三民主义的政治原则和自己的最低纲领基本上相同之点,所以才有可能承认“三民主主义为抗日统一战线的政治基础”,才有可能承认“三民主义为今日之必需”,本党愿为其彻底实现而奋斗,否则就没有这种可能了。这就是共产主义和三民主义在民主革命阶段上的统一战线。孙中山所谓“共产主义是三民主义的好朋友”。中国革命的历史进程必须分为两步走,其第一步是民主主义的革命,其第二步是社会主义的革命。这是性质不同的两个革命过程。而所谓民主主义,已不是旧范畴的民主主义,已不是旧民主主义,而是新范畴的民主主义,而是新民主主义。

——据毛泽东《新民主主义论》(1940年1月9日)

(1)根据材料并结合所学知识,概括毛泽东《新民主主义论》发表的背景

(2)根据材料并结合所学知识,评析毛泽东《新民主主义论》的政治主张

人类文明史中,有多次思想解放运动,思想解放其实也是一种价值观体系的重塑。一种新的、符合社会发展趋势的价值观体系能推动社会深入持续地发展进步。反之,如果一个社会人们的价值观体系不能随着已经变化了的社会经济状况而变动,那就不仅有观念滞后于社会之嫌,而且价值观体系的反作用必将阻碍社会的发展。

——摘自《现代化的历程》

根据材料并结合所学知识,评析材料中的观点。(要求:围绕材料中的一种或几种观点展开评析;观点明确,史论结合。)

材料一 在吾国数千年前,孔子有言曰“大道之行也,天下为公”……孔子之理想世界,真能实现,然后不见可欲,则民不争,甲兵亦可以不用矣。今日惟俄罗斯新创设之政府,颇与此相似。

——《孙中山全集》第6卷

材料二 一般来说,“五四”以前中国知识分子的“格义”方式(“格义”就是用比较和类比的方法来解释和理解跨文化背景的哲学概念。)主要是运用中国传统文化的观点分析、吸取西方文化,用中国传统文化的模式去套用西方近世文化:“五四”以后,人们的主要倾向则是借用西方文化的观点评析、批判中国传统文化,用西方文化的模式去解释中国传统文化。

——欧阳哲生《严复评传》

材料三 “中国应该大量吸收外国的进步文化,作为自己文化食粮的原料凡属我们今天用得着的东西,都应该吸收。”在1840年鸦片战争之后,先进中国人开始了“吸收外国的进步文化”的漫长历程,中国人对西方事物的态度也由最初的排拒,到逐渐接受西学甚至要求“全盘西化”。他们的探索活动对中国的学术、思想、政治和社会经济都产生过重大影响。

——毛泽东《新民主主义论》

请回答:

(1)根据材料一,概括指出孙中山阐述的核心观点,为此孙中山进行了怎样的理论创新?

(2)材料二认为“五四”以前和“五四”以后分别出现了怎样的文化倾向?各举一例加以说明。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出近代先进中国人“吸收外国进步文化”的特点。