材料一 孔子批判地继承了春秋时代的思潮,以“仁”为核心。在孔子看来,从政的人如果真正能以“德”治国,将得到人民的拥护。孔子不满“礼乐征伐自诸侯出”的现象,力图维护濒手瓦解的周礼,提倡“克己复礼”,以“礼”来规范自己的言论行动,“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。

——据甘筱青、文师华《孔子思想及其现代意义》整理

材料二中唐时期,韩愈以敏锐的目光,洞察到孔孟以降,儒学正在衰落,发觉当时与佛老的竞争,面临着深刻危机。是故,韩愈发出尊孔孟,排异端的口号,高举复兴儒学的旗帜以恢复儒家思想的正统的统治地位为当务之急。韩愈认为通过复兴道统,即可恢复中国儒家的伦理观念,促使当时纷乱局势,得以全国统一,复兴王朝。

——摘编自李世伟《论韩愈尊儒排佛》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孔子的主要思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明韩愈提出复兴儒学的背景。

15—17世纪,伴随着中、西方社会的变化,传统绘画有了新突破。

中国古代自画像称为“自写真”,最早记载于《后汉书》。宋元始有零星作品传世,但多将人物融入山水背景或群像中。明清时期,部分士人挣脱“无我”枷锁,画中人物也从背景中独立出来。画家借助像赞、题记表达自我。苏州人沈周的自画像呈现了眼睛、额头、皱纹和老年斑等更为个性的面部特征。绍兴人徐渭在自画像上写道,“吾年十岁手植青藤”“流光荏苒,两鬓如霜”“合作此图,寿藤亦寿吾”。江南画家唐寅、陈洪绶等也有自画像传世。

西方在古希腊罗马时期出现少量自画像。15世纪以来,意大利人热衷于古典文化,并效法古罗马人定制艺术品以获得不朽荣誉,自画像作为一个独立门类发展起来。画家多在宗教、历史等场景中插入自己的形象。威尼斯人改进了制镜技术,阿尔伯蒂的《论绘画》分析了数学、几何学与绘画的关系,推动了自画像写实风格的发展。画中人物脱离场景,独立呈现。丢勒、提香等人绘制了多幅自画像。丢勒在自画像上写道:“我,丢勒,在28岁时用永不褪色的颜料画下了我自己。”16、17世纪后,欧洲出现自画像收藏热潮,伦勃朗一人就创作了70余幅自画像,莱奥波尔多·德·美第奇则收藏了79幅自画像。

阅读材料,提取信息,结合所学,阐释15-17世纪自画像的发展所折射出的中、西方时代特征。要求:信息提取充分,史论结合,逻辑清晰。3 . 国家观念是一定时期人们对国家的认知,不同时代国家观念的内涵不同。

材料 中世纪的欧洲,教权不断扩大。11世纪末至13世纪末,基督教神权国家观(教权至上)成为国家观念最显著的特征。14、16世纪,意大利政治思想家马基雅维利主张国家的根本问题是统治权,统治者应以夺取和保持权力为目的。法国政治思想家让·博丹第一次提出将主权视为国家的根本属性,主权是超乎公民和居民之上、不受法律限制的最高权力;国家则是由许多家庭及其共同财产所组成的、具有一种最高主权的合法政府;主权具有绝对性、永恒性特征,不可分割、不可转让、不受限制。15、18世纪,现代意义上的国家观念逐渐发展起来。英国思想家洛克发展了国家观念,强调代表人民意志的议会主权至上。卢梭的“人民主权说”成为西方不可超越的主权理念……在国家权力结构中“人民意志”被赋予更高的地位,为国民对于民族国家的认同与效忠奠定了基础。

——摘编自姚璐《全球化背景下国家观念的擅变》

阅读材料,对西方“国家观念”的发展历程进行解读。

(要求:包括趋势、阐述和结论三个部分;提取信息充分,总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

材料一 齐桓公当政时期,在临淄的稷门设立学宫,“稷下学宫”因此而得名。当时稷下曾先后存在过儒家、道家、法家、名家、阴阳家等,以及博学而无所归属的学者。在稷下有定期的学术集会,稷下学宫的讲学已经超出了一般私学讲学的水平,显得更为正规。为了鼓励学者们进行理论探讨,齐国君主让学者们“不治而议论”,即不担任具体职务,却可以对国事发表批评性的议论。齐宣王当政时,齐国势力强大,却能向士人折腰求作学生。正由于此,致使天下学者竞相来齐。

——摘编自王志民《稷下学宫与轴心时代》

(1)根据材料一,概括“稷下学宫”的特点。

材料二 刚毅戾深,事皆决于法,毋仁恩和义……于是急法,久者不赦。

——《史记·秦始皇本纪》

(汉初)人欲长幼养老,萧、曹为相,镇以无为,从民之欲而不扰乱,是以衣食滋殖,刑罚用稀。

——《汉书·刑法志》

自武帝初立,魏其、武安侯为相而隆儒矣。及仲舒对策,推明孔氏,抑黜百家。

——《汉书·董仲舒传》

(2)依据材料二,概括秦汉时期治国思想的变化。

材料三 南北朝时期,儒学有南学与北学之分。南方儒士大多濡染玄风,注重探寻玄学义理;北学严守汉儒传统,注重名物训诂。

南、北儒士研习经书,偏重不同的注本(对儒家经典的注释本)。以《左传》为例,南朝流行“杜预注本”,北朝流行“服虔注本”。然而,南梁崔灵恩常引用“服虔注本”来诘难“杜预注本”,引领论辩之风。北魏有名儒“兼读杜、服,隐括(修订)两家,异同悉举”。这一时期,南北政权常互派使节,他们也往往借机相互考校儒学。

隋灭陈后,将大量士人迁至北方。隋炀帝大举征召儒生,“使相与讲论得失于东都(洛阳)之下”,胜出者多为南方儒士。其后他们大多在北方活动和授徒。唐初,“四方儒士,多抱负典籍,云会京师”。唐太宗下诏统一五经文本和注释。孔颖达兼采南北,撰成《五经正义》,高宗时颁行全国,成为官方经学定本。

(3)依据材料三并结合所学,概述南北朝至隋唐时期儒学走向统一的过程及意义。

材料四 近岁士庶之家侈靡相尚,居第服玩,僭拟公侯……

——《宋会要辑稿》刑法二

自淳祐(南宋理宗年号)年来,衣冠更易。有一等晚年后生,不体旧规,裹奇巾异服,三五为群,斗美夸丽,殊令人厌见,非复旧时淳朴矣。

——《梦梁录》卷十八

北宋东京城

(4)分析说明上述材料所反映的历史现象与宋代理学兴起和发展之间的联系。若进一步探究宋代理学兴起和发展的原因,你认为还可以从哪个角度进行补充?请简要说明理由。

材料一

图一八仙过海 |  图二殷墟出土的刻有文字的龟甲 |  图三《论语》 |

(1)依据材料判断图一至图三的史料类型。

材料二 凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行;步骤精密……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

(2)依据材料结合所学说明唐代宰相的职能。

材料三 物物皆有理,如火之所以热,水之所以寒;至于君臣父子间皆是理。

“天道如何?”曰:“只是理”,理便是天道也。且说皇天震怒,终不是有人在上震怒,只是理如此。父子、君臣,天下之定理,无所逃于天地之间。

宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地;而凡生于天地之间者,又各得之以为性。其为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。

(3)依据材料结合所学指出程朱理学对“理”的阐释,并分析它在当时受到官方推崇的原因。

材料四 两宋时期商品经济正在经历着一场重大变革,虽然当时主导性的经济仍然是自然经济,但宋代商品经济无疑呈现出划时代的发展变化:坊市制度的打破,商业大都市的形成,草市,墟市的繁盛与经济型市镇的崛起,商业活动的活跃,坊郭户籍的出现,社会商品化程度的提高和商税比重的增大,都表明当时的商品经济进入了一个新的历史发展阶段。

(4)依据材料并结合所学,说明宋朝是中国古代商品经济发展的一个高峰。

油画《宽容》沈嘉蔚1988年中国历史博物馆

(现名《北大钟声》画上共16人,由左至右是:刘师培、黄侃、沈尹默、陈独秀、胡适、朱希祖、辜鸿铭、马叙伦、蔡元培、李大钊、马幼渔、鲁迅、周作人、钱玄桐、梁漱溟、刘半农。)

请观察如图,结合所学知识对油画《宽容》进行历史解读。(要点应包括画面场景可能发生的时间、地点及原因;作者是怎样表现主题的;油画的史学价值)

材料一 孔子极力倡导仁人君子之道。从理想人格的意义讲,孔子所谓的仁人君子不仅应关切个人自我道德品格修养,具备忠信、孝悌、克己、礼让、好学、知勇、仁恕等诸美德,而且更应怀抱经世济民的情怀,“老者安之,朋友信之,少者怀之”,“修己以安人”,“修己以安百姓”。

——林存光《孔子新论》

材料二 汉武帝时期,儒学确立了独尊地位,呈现繁盛之势。魏晋南北朝时,中国本土宗教道教在民间广为传播,外来宗教佛教在中国盛行,儒学自身也开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。隋唐时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论;在此基础上,唐朝统治者整体而言,奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。面对佛教和道教的发展,儒学的正统地位也受到挑战,唐中期的韩愈率先提出复兴儒学,用儒学的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

材料三 唐代实行三教并行政策。统治者从政治需要出发,利用儒家君臣父子之义来巩固统治,也用佛道来安定社会,缓和矛盾……到了宋代,理学兴起,儒家思想发展到了一个新阶段,佛道的影响也随之减弱。理学家提出“理”是宇宙万物的本原,理学以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系。理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;他们摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想。

——摘编自马克垚《世界文明史》

材料四 理学之曰:“《论语》,圣人之语录也。”舍圣人之语录,而从事于后儒,此之谓不知本矣。

——顾炎武《亭林文集·与施愚山书》

(1)材料一中,孔子心目中的“仁人君子”应具备怎样的品德?并结合所学指出孔子提出这一主张的实质。

(2)据材料二简要概括从汉至唐推动儒学地位变化的原因。

(3)依据材料并结合所学知识,说明“到了宋代,理学兴起,儒家思想发展到了一个新阶段”。

(4)依据材料四,指出顾炎武对儒学进行了怎样的取舍?并说明其理由。在中国思想史上,顾炎武以怎样的学风和时代责任感影响着时人及后世?

材料一 东汉末年至两晋,儒学信仰日渐失效。据《汉书》载:“一经说至百余万言,大师众至千余人,盖利禄之路然也。”同时,五经博士解释经文,谶纬附会,各家弟子只能严守家法。而且身处乱世,人的生命有如草芥,所谓“民富则安乡重家,敬上而从教;贫则危乡轻家,相聚而犯上”。随着东汉王朝的分崩离析,一些儒者开始逾越儒家礼度和经学家法,杂采老、庄之说,魏晋玄学兴起。其仍奉孔子为圣人,力图用道家语言解释儒家经典,并开始为儒学体系探求本体论基础,即“名教出于自然”。经过玄学挣扎在理想与现实间的洗礼,国人在两晋时期突然拥有了少见的思辨能力和兴趣,这为中国文化与佛教思想的对话奠定了基础。

——摘编自胡绍军《魏晋玄学研究三十年》等

材料二 从西汉到隋唐的一千余年间,儒家学者偏重名物制度、章句训诂,讲求的是师承家法,对经义本身却无多少争论。反映在察举和科举的各种通经考试上,只是墨义、注疏,不允许对义理内涵作自由发挥。……从北宋中期起,唐代以来主要以诗赋、帖经、墨义取士的做法受到了抨击,经义考试逐渐在科举中取得了重要地位。当时的经义考试,既可承袭旧说,又可自为立说。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济《中国古代史》

材料三 黄宗羲提出“天下为主,君为客”的进步思想,他说:“天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”,主张以“天下之法”取代皇帝的“一家之法”,从而限制君权,保证人民的基本权利。

史论认为,黄氏之说,根本上不脱儒家思想理路,却将儒家政治、社会观推演为一更具民本精神之制度化蓝图……若以为其所论仍与“现代”不侔,而定其为无新见,则失于以“现代”事物为绝对尺度。

——赵轶峰《十七世纪中国政治,社会思想诉求的维度》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明汉晋之际儒学信仰危机出现的原因,并简析玄学兴起的意义。

(2)根据材料二,指出汉唐至宋代儒家学者学术风格的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出黄宗羲的思想中哪些“不脱儒家思想理路”,哪些体现了“新见”。

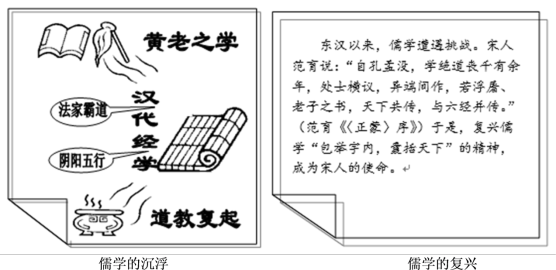

问题

(1)指出古代儒学发展的三个阶段,归纳儒学在传承发展中呈现的鲜明特点。

(2)综观东汉以来的时代变化,概括儒学面临困局和挑战的主要原因。

(3)宋人在复兴儒学方面,是如何体现“包举宇内,囊括天下”的?

材料一 14世纪和15世纪曾长时期被认为是欧洲历史上的黑暗时期,这并非没有道理。由于粮食危机、饥荒、战争、暴动造成人民的贫困,黑死病造成大量人口死亡,加上宗教的无序状态,使这个时期具有变化不定、混乱动荡的特点。然而,对于这个时期,也可用略有差别的方式来解释,即这段危机时期也是有希望的时期。

——摘编自【法】德尼兹·加亚尔、贝尔纳代特·德尚《欧洲史》

材料二 18世纪的启蒙精神,来自17世纪的科学和思想革命。人们常常描述说,进步思想是现代或自17世纪末叶以来欧洲文明的支配思想或特有思想。然而进步思想却是在1700年以后才日益变得明晰。有文化教养的人也不见得相信迷信,一切超自然的观念对许多欧洲人来说,日渐淡薄。“现代”人不仅不再害怕鬼怪,他们也不再害怕上帝。“哲人”意指哲学家,而“富有哲理”在18世纪的意思是说,以批判和寻根问底的精神去探讨一切课题。

——摘编自帕尔默《现代世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出14,15世纪是欧洲“黑暗时期”的理由,并说明“也是有希望时期”的思想表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明18世纪欧洲进步思想的核心内容及产生的原因。

(3)综合材料并结合所学知识,概括14~18世纪欧洲思想的发展特征。