材料王安石变法与他早期在浙东的施治经历多有关联。北宋时,浙东负山近海,河渠淤塞,深受海水倒灌与干旱之苦。当地民众常将田地质押给“豪右”,靠借高利贷维持生产。王安石到任后,深感当地生财无道,地方无可用之才,学校无教导之官,不利风教,遂行大刀阔斧的改革,成效显著。有诗赞曰:荆公(王安石)宰吾鄞,学校振士风。留心及水利,经游详记中。旱涝切民瘼,往返劳行踪。当时青苗法,实惠遍村农。

——摘编自岑华潮《王安石与浙东的崛起》

(1)据材料概括当时浙东经济社会发展面临的困难,并结合所学知识,指出王安石变法所借鉴的浙东施治措施。(2)据材料并结合所学知识,说明王安石在浙东的施政原则。

| A.充实完善儒家思想 | B.争夺变法的主导权 |

| C.寻找变法理论依据 | D.完善发展科举制度 |

材料一 商秋由姓入人后向人孝公说:治世不一道,便国不法古。故湧武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反(通“返”)古不可非而循礼者不足多。

——《史记·商君传》

材料二 “昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”这是唐朝待人孟郊考中进士后,欣喜之际写的一首诗《登科后》,描述了他登科后骑着马在京城游街时那种志得意满的怖景。

——摘编自《普通商中教科书中外历史纲要(上)》

材料三 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史·百官志一》

(1)根据材料一,概括商鞅的基本观点。

(2)根据材料二,指出唐朝推行的新的选官制度,并分析这一选官制度的历史作用。

(3)根据材料三,分析辽国政治制度的特点。

(4)综上所述,谈谈你的认识。

材料一 (司马光)言青苗之弊曰:“平民举钱出息,尚能蚕食下户,况县官督责之威乎!”惠卿曰:“青苗法,愿则与之,不愿固不强。”光曰:“愚民知取债之利,不知还债之害,非独县官不强,富民亦不强也。”……帝曰:“陕西行之已久,民不以为病。”光曰:“臣陕西人也,见其病,未见其利。”

——《续资治通鉴长编》

材料二 盖免役之法……则使之家至户到,均平如一,举天下之役,人人用募,释天下之农,归于畎亩。苟不得其人而行,则五等必不平,而募役必不均矣。……得其人缓而谋之,则为大利;非其人急而成之、则为大害。故免役之法成,则农时不夺,而民力均矣。

——《临川先生文集》

材料三 臣(司马光)向曾上言:“……敛免役钱,宽富而困贫,以养浮浪之人,使农民失业;穷愁无告……此皆所害者大,所及者众,先宜变更。”

——《续通鉴长编》

材料四 (苏轼)自唐至今,以诗赋为名臣不可胜数,何负于天下,而必欲废之?(王安石)今人才乏少,且其学术不一,……朝廷欲有所为,异论纷然,莫肯承听,此盖朝廷不能一道德故也。故一道德,则修学校,欲修学校,则贡举法不可不变。……今以少壮时正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此乃科法败坏人才。(司马光)神宗罢赋、诗及诸科,专用经、义、论、策,此乃复先王令典,百世不易之法。但安石以一家私学,欲盖掩先儒,令天下学官讲解。及科场程式,同己者取,异己者黜。

——【元】马端临《文献通考》卷三十一

(1)在材料一中,司马光认为“青苗法”在实施过程中有什么问题?他指出这些问题的目的是什么?

(2)材料二与材料三争论的是什么问题?各自观点的理由是什么?两者所谈问题的根本目的有无区别?为什么?

(3)据材料四并结合所学知识,苏轼、王安石、司马光对科举考试内容分别提出了怎样的主张?结合所学知识,材料中司马光所说“以一家私学,欲盖掩先儒”指的是什么?王安石兴学校、变科举的主要目的是什么?

材料 780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,开始实施两税法。规定“凡百役之费,一钱之敛”,由此大量农民开始走出家门去市场谋利。陆龟蒙在《江边》诗中就记载“苏州某菜农种菜达十亩之多”。“人无丁中,以贫富为差”,农户隐瞒户口的现象减少了,家庭规模扩大了,小家庭也开始向联合家庭转变,还产生了大量的“园户”“渔户”“卖菜家”等“富民”阶层。“居人之税,秋夏两征之”,农民在农闲时节大量进入手工业生产和商业流通领域,如湖州顾山县,“贞元以后,每岁以进奉顾山紫笋茶,役工三万人,累月方毕”。“其租庸杂徭悉省,而丁额不废”,这导致那些失去土地和农闲时外出务工的农民成了城市雇佣劳动力的主要来源,敦煌文书中有大量的雇工契约,如《戊戌年令狐安定雇工契》中对雇工的工作时间、工作要求、劳动报酬等内容都有详细的规定。

——摘编自张安福《税制改革对唐代农民产业经营和日常生活的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,指出唐代两税法的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概述唐代两税法对农业的影响。

材料一 孝文帝“雅好《诗》《书》,手不释卷。《五经》之义,览之便讲。学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉。善谈《庄》《老》,尤精释义。才藻高瞻,好文为章。诗、赋、铭、颂,有兴而作。有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字。”

——《魏书•高祖记》

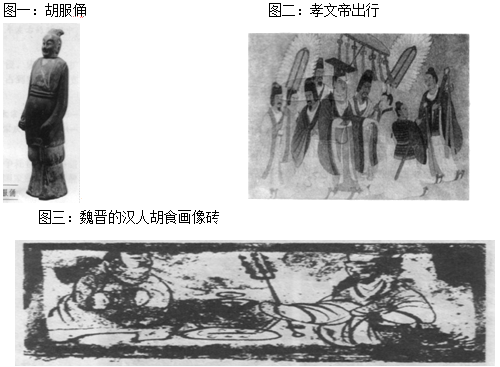

材料二 孝文帝改革前后的北魏服饰、饮食情景之比较

请回答:

(1)从材料一中我们能得到什么信息?这对孝文帝的改革产生了哪些影响?

(2)结合材料二,谈谈你对孝文帝改革的认识。

材料一 熙宁改制比前两次更为彻底。首先罢诗赋,独留策论;其次新增大义,地位在策论之上。……熙宁科场改革的另一重大贡献在于王安石主持编纂、作为经义考试统一标准的《三经新义》,即《周礼》《诗》《书》三经义。成为科场和学官的法定教科书。

——郑师渠、吴怀淇主编《中国文化通史·两宋卷》

材料二 至于介甫,以其书(《周礼》)理财者居半,受之,如青苗之类,皆稽焉。所以自释其义者,以其所创新法,尽传著新义,务塞异者之口。

——晁公武《斋读书志·新经周礼义》

请回答:

(1)根据材料一、二概括王安石变法的具体措施,并指出两则材料侧重点的不同。

(2)分析材料中王安石重视《周礼》的原因。