1 . 材料 王莽建立“新朝”(8—23年)后,为了缓和西汉末年以来日益加剧的土地兼并等社会矛盾,采取了一系列改革措施,史称王莽改制、王莽新政、“托古改制(仿照《周礼》改革)”。将全国土地改称“王田”,废除土地私有制,实行土地国有制,私人不得买卖,恢复“井田制”。实行五均制,在长安、邯郸、洛阳、临淄、宛、成都设五均官,其职责是按工商各业的经营情况征收税款,管理市场物价。由政府办理贷款,如果百姓办理祭祀、丧葬或欲经营工商业而无资金者,可以向政府借货,实行无息或低息政策。把盐、铁、酒、币制、山林川泽收归国有。以“托古改制”为名进行了一系列的币制改革,发行20多种货币,价值比例十分不合理,货币贬值严重。由于王莽改制竭力复古,不切实际,所用非人,触动了社会各阶层的利益,加之自然灾害非常严重,导致改制的最终失败。

——根据百度百科改编

(1)根据材料并结合所学知识,概括王莽改制的措施并简析其作用。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你从王莽改制中获得的启示。

材料一 秦孝公以商鞅为左庶长,实施变法。“为田开阡陌封疆”、“民有二男以上不分异者,倍其赋”、“令民父子兄弟同室内息者为禁”。商鞅变法从阶级结构、政治文化、外部环境三个方面推动了社会转型。

——摘编自何彬《社会转型视角下的商鞅变法》

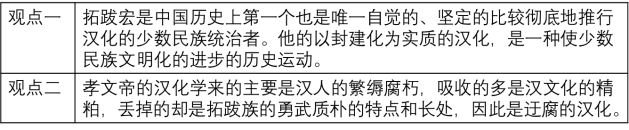

材料二 对孝文帝汉化问题,史学界存在着不同的观点

——摘编自景有泉《近年来北魏孝文帝改革研究综述》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出商鞅在经济和社会习俗方面的改革措施,并分析商鞅变法是如何推动社会转型的。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对孝文帝汉化问题的认识。

材料 1834年,英国国会通过《济贫法(修正案)》,史称“新济贫法”。主要内容有:接受救济的人应给予一种比独立的劳动者低的生活标准。在全国兴建济贫院,严格禁止对有工作能力的人提供济贫院之外救济,进入济贫院要经过严格审查。所有的受救济贫民必须被关进济贫院或贫民习艺所,才能得到救济。受助者必须接受三个苛刻条件:承认接受救济是不体面的、个人的人身自由要受到限制、失去政治权利。

——据丁建定《英国新济贫法制度的实施及其评价》等

(1)根据材料,概括指出英国1834年新济贫法制度的特点。

(2)英国的新济贫法自问世以来,人们对其实施效果的评价和争论一直没有间断。有历史学家认为新济贫法或其中的部分内容是“残忍的”,也有历史学家认为新济贫法是“有益的”。谈谈你的观点并说明理由。

材料一 北魏孝文帝变法,尚文明,魏国以治,此变而得者也。商鞅变法,废孝弟(悌)仁义,秦先强而后促;王安石变法,专务剥民,宋因以致乱。此变而失者也。商、王之失,在残酷剥民,非不可变也,法非其法也。

——张之洞《劝学篇·变法第七》

材料二 长期以来,人们对戊戌变法更为熟悉和注意,某种意义上,这主要还是因为戊戌变法的仁人志士的悲壮故事,更能满足人们精神上的和道德审美上的需求……戊戌变法相比,长达十年以上的清末新政,无论就这一改革所导致的社会动员的广度和深度而言,还是就新政各项政策措施在社会和地方各层面产生的消极的和积极的后果而言,它都提供了更为丰富的信息。新政运动在教育、军事、财政、法制、路矿、实业、地方自治和立宪政治各方面的广泛展开,引起了从革命派、激进立宪派、温和派到保守派和儒家的原教旨派相当激烈的反应和政策思想冲突。从当朝权贵到地方督抚,从留学生到破落的塾师,从农民、士绅、商人到洋场买办,纷纷在海内外各种报刊上发表不同的言论,彼此针锋相对。各种不同的利益集团和社会阶层,也都积极调动各自拥有的社会资源来影响决策。

——摘编自萧功秦《清末新政与中国现代化研究》

材料三 1950年至1952年间,新中国发生第一次土地改革。其政策出发点为废除封建剥削的土地所有制实行农民土地所有制。1953年至1956年间的农业合作化时期的土地改革,农民土地所有制由私有制转变为土地公有制。1979年之后的家庭联产承包责任制是在土地公有制的基础上,把土地包给各家各户使用,农民对土地只有使用权,不具有所有权。

——摘编自甄爱军《近代中国历次士改》

(1)张之洞对北魏孝文帝改革、商鞅变法和王安石变法得与失的评价是否客观,请以对王安石变法的评价为例,简要说明理由。

要求:①先就张之洞对三次变法(或改革)得失的论述作出评价。②就王安石变法,从背景、措施、影响等角度进行说明。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清末“新政”与戊戌变法的不同之处,并简评清末“新政”。

(3)依据材料三指出历次改革的共同点,并谈谈从中得到的启示。

材料一 现代化是人类社会的一次转型,是文明方式的一次转换。现代化用工业生产力代农业生产力,在此基础上引发了社会的整体变动,从而实现从农业文明向工业文明的转变。……现代化的第一步是在政治领域首先迈出的……政治条件的成就给经济发展创造了前提,工业革命就是在这种背景下启动的。……工业革命一旦在某个国家开始,现代化的压力就形成了,迫使与它相邻的所有国家紧紧跟上……现代化在动荡中迅猛推进。……对被侵略地区而言,问题表现得越来越清楚;它原有的文明难以抵御欧洲国家的入侵……它迟早要使人们认识到:只有接受变革,才有可能生存。……从19世纪中叶开始,现代化跃出欧洲,向亚非大陆推进。

——摘编自钱乘旦《世界现代化进程》

(1)依据材料一,概括“现代化”的基本含义。(不得摘抄原文)

材料二 如果总的看一看1861年俄国国家全部结构的改变,那就必然会承认,这种改变是封建君主制转变的道路上的一步。不仅从经济观点来看是正确的,而且从政治观点来看也是正确的。

——列宁《关于纪念日》

(2)根据所学知识,说明1861年改革后的俄国“全部结构的改变”在经济方面主要表现有哪些?谈谈你对材料二的认识。

材料三 1870—1940年日本以每年约4%的增长速度才从极落后的状态转变为一个主要的工业国。

(3)在“现代化跃出欧洲”,向亚洲推进的过程中,日本开始了明治维新。根据材料三并结合所学知识,指出日本政府为推进工业化而采取的经济措施。

材料四 学术界一般认为,日本的“明治维新”是一次资产阶级性质的改革。但是,在最近的一次国际学术研讨会上,有些学者主张;“明治维新”应理解为一次“明治革命”,而另一些学者则提出“明治中兴”的解释。

(4)你认为其中哪一种观点更合理?请说明原因。

材料一 在他们的心目中,梭伦是唯一和当时社会罪恶势力最无牵涉的人。他不像富人那样靠压榨穷人谋取不义之财,也不像穷人那样当牛做马……贵族富人支持他,是因为他出身名门,拥有财富,可以作为上层人物的代表;穷人依赖他,是因为他反对氏族贵族,同情平民疾苦,坚持不畏权贵而为民的正义之行。……据说在梭伦当选之前,人们中间就流传着他的一句话:平等不会产生战争。

——选自沈东主编的《梭伦改革》

材料二 王安石变法……有一个值得注意的问题,就是他更多地重视商品货币的作用……想尽量用经济的办法管理国家财政,反映了宋代商品货币在社会生活中的活跃,也证明王安石的变法思想和变法举措有很大的前瞻性。

——马克垚《世界文明史》

请回答:

(1)依据材料一,结合所学知识分析梭伦当选为首席执政官的必然性。

(2)如何理解材料中“王安石的变法思想和变法举措有很大的前瞻性”?

(3)从梭伦改革与王安石变法的结果上,谈谈你对变法改革的一般看法?

材料一 以前人们大多认为:康有为变法时,地方大吏中只有湖南巡抚陈宝箴积极支持。对此,陈宝箴的后人陈寅恪曾说:“当时之言变法者,盖有不同之二源,未可混一论之也。……南海康先生治今文公羊之学,附会孔子改制以言变法。其与历验世务欲借镜西国以变神州旧法者,本自不同。故先祖先君见义乌朱鼎甫先生一新《无邪堂答问》驳斥南海公羊春秋之说,深以为然。据是可知余家之主变法,其思想源流之所在矣。”。

——摘编自刘本森《“张之洞档案”揭示戊戌变法的另面》

(1)根据材料并结合所学知识,概括陈宝箴变法主张与康有为变法的异同。

材料二 康有为是一个思想家,而不是一个实践的政治家。他对现实政治没有太多的认识,也没有运用过政治权势。他急于求成,毫不考虑变法对其他人的影响。他意识不到,激进的变法实际上是对整个儒家统治的国家和社会的一场战争,包括危及满族八旗特权在内的改革,只会激起来自多方面的强烈反对。除了皇帝外所有的改革者都是汉人的事实,在满族人中间引起恐慌。越来越多的汉人感到,他们的前途在于彻底地推翻满人的王朝,只有来自下层的流血革命才有可能实现。

——摘编自徐中约《中国近代史:1600—2000,中国的奋斗》

(2)据材料简析戊戌变法失败的主要原因并指出其影响。

材料三 1895年“公车上书”,康有为组织了签名,最终却没有去都察院递交签名,事后却说都察院拒收他们的签名,而且上书的18省“公车”们,绝大多数都没有参加康组织的签名。

维新期间康有为明明坚决反对“立宪法,开议会”,却在1911年自己编辑的《戊戌奏稿》,大规模地篡改了自己在戊戌年的奏稿,删除其中拥护专制的文字,掺入主张民权、宪政的内容。如其中的《应诏统筹全局折》,清宫档案所藏原折有一段提纲挈领的话,认为维新的当务之急,是做三件事:“一曰大誓群臣,以革旧维新,而采天下舆论,取万国之良法;二曰开制度局于宫中,征天下通才二十人为参与,将一切政事制度从新商定;三曰设待诏所,许天下人上书。”康有为自己公布的版本中,这三件事却变成了:“一曰大誓群臣以定国是,二曰立对策所以征贤才,三曰开制度局而定宪法。”硬生生掺入“宪法”二字,还将其与“制度局”联系到一起,以洗掉制度局的夺权色彩,仿佛制度局是为了“定宪法”而设的一般。

康有为的名作《孔子改制考》,公开刊行本里的孔子,是大同、民权的化身,而进呈给光绪的本里,却是皇权专制的坚定维护者。不止于此,康还篡改了光绪的密诏,也篡改了谭嗣同的绝命诗。

——综合黄彰健《戊戌变法史研究》、茅海建《戊戌变法史事考》、康有为《自编年谱》

(3)概括材料三的观点,谈谈你对历史研究的认识。

材料一 今介甫为政……士吏兵农工商僧道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居

——司马光《家传集》

材料二 司马光:“治天下譬如居室,敝则修之,非大坏则不更造也

——《宋史》

材料三 宋太傅荆国王文公安石,适应于时代之。其良法美意往往传诸今日莫之能废……实国史上、世界史上最有名誉之社会革命。

——梁启超《王安石评传》

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识回答王安石针对“士、农、兵、商”的改革措施有哪些?(每项各举一条)

(2)材料三中的“美意”指什么?结合所学知识,说明梁启超推崇王安石变法的原因。

(3)结合王安石变法的相关知识,谈谈你对材料二、三中“非大坏则不更造”和“适应于时代”的理解。

材料 战国初期,秦国虽有一定的地缘政治优势,却是华夏体系中的落后国家,当时地处中原的国家都以“戎翟”这个贬义词来称呼秦国。

商鞅确定的改革方略是:首先,只有国家强大,才能在战争中有立足之地;其次,只有改革落后的制度,秦国才能强大;再次,只有摧毁落后和保守的秦国宗氏制度,改革才能进行。为此,商鞅采取的主要措施是农耕、军功、法治、集权四大方略。具体而言就是以重农主义为取向的农耕政策,以国家主义为取向的集权政策,以平民主义为取向的军功政策,以法治主义为取向的以法治国方略。

商鞅新法推行10年,使秦国从“始秦戎瞿之教,父子无别,同室而居”的一个极其落后的国家,变成“秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。

——摘编自叶自成{商鞅的创新精神与秦国对大国的超越》

(1)据材料并结合所学知识,指出商鞅变法的历史背景,并分析其历史意义。

(2)据材料并结合所学知识,谈谈你从商鞅变法中获得的启示。

材料一 东方后发展国家制度变迁的一个重要特征,就是对源于西方先发展国家的制度的大规模移植,明治维新就是最初的、也是最典型的例证。但是,日本在制度移植的过程中,抱有明确的选择意识,在元制度选择上规避宪政民主制度或仅在形式上模仿,而对其他技术性、效率性制度则大力移植。日本在明治维新开始后翌年即开始了制度移植,而且随着时间推移,移植的力度越大.以至于日本资本主义可称得上是一种“移植资本主义”。

——莽景石《明治维新:元制度与派生制度的非均衡演进及其对日本工业化的影响》

材料二 1881年11月,太政官大书记官井上毅进呈《人心教导意见书》,建议政府劝奖汉学、倡导忠爱恭顺之道,发展实业教育,推广与日本国情最接近的德国学等。明治政府及时调整政策,至此,政策基调转为“兴汉学”和“学德国”,这成为维新成功的关键举措。

——宋成有《明治维新若干问题的再思考》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,论证“日本资本主义可称得上是一种‘移植资本主义'”观点。

(2)据材料二,指出明治维新指导思想的变化。依据所学知识,指出政策基调转为“学德国”后采取的最主要措施。

(3)综合上述材料,谈谈你对日本“学习”的认识。