材料 元朝在西南少数民族地区实行土司制度,“以土官治土民”。明政府开始废除世袭土官,代之以由中央任命的、有一定任期的“流官”,即所谓的“改土归流”。清朝雍正时期,全国统一基本实现,封建经济继续发展,盛世局面正在形成。同时,内地人民逐渐南迁,西南地区和内地经济上互通有无,民族融合日益加强。但各土司辖地如同一个个封闭王国,土司对土民进行敲骨吸髓的剥削和压迫,有的甚至拥兵反叛。因此,有识之士改流的呼声日益强烈。雍正帝委任云贵总督鄂尔泰主持改流工作。鄂尔泰采取“剿抚并用”、以剿为主的方针,在大规模用兵告一段落后,进行了大量的善后工作:妥善安置被革土司,慎重选任新设流官;解放奴仆,推行保甲制度;禁革各种旧制陋规;发展生产,兴修水利,开路办学等。

——摘编自李世愉《清代土司制度论考》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出雍正时期“改土归流”的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明雍正时期“改土归流”的意义。

材料一 历代统治者为巩固自身统治,制定并实施治理边疆的政策。两汉时期,在边疆设立了众多郡县和属国,又在辽阔的西北边疆地区设立西域都护府,管理民政、军政等事务。为了维护边疆地区的稳定,唐王朝确立了军镇屯戍制度,大的军镇兵力多则数万,少则数千。唐代政府安排边疆民族子弟学习汉族文化,并将众多汉文经典书籍颁赐给边疆民族。元代,在边疆设立了宣慰司,“有招讨、安抚、宣慰等使,品秩员数,各有差等”;任用大量土官,因俗而治;建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度。清代,雍正皇帝在西南地区推行“改土归流”;乾隆皇帝表示:“蒙古、汉人,同属臣民。”清政府对蒙古等少数民族的上层采用封爵、给俸,实施年班朝觐和联姻政策。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二 孙中山在《三民主义提要》中说道:“吾人既欲实行民族主义,当以美为模范,以汉人之文明,另造一五族混合之新民族。如惧满蒙等怀疑及于并吞,则必以平等待遇加之。平等待遇之先,须先之以调和,则须弃汉族之名称,另造一民族名称,如美国然,曰‘中华民族’。”孙中山的民族观后来成为南京国民政府制定边疆政策的主要依据。国民党在历次大会的宣言、提案及重要讲话中,对边疆的范围均有涉及。1929年,中国国民党第三次全国代表大会《关于蒙藏与新疆之决议案》提道:“虽此数地人民之方言、习俗,与他省不同,在国家行政上,稍呈特殊之形式,然在历史上、地理上及国民经济上则固同为中华民族之一部,而皆处于受帝国主义压迫之地位者也。”该提案将新疆与蒙藏列在同等重要的位置,并突出了蒙、藏、新地区在国家行政中的特殊地位。

——摘编自王德《中国传统民族边疆观念的演变与近代民族边疆观的形成》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代治理边疆的措施与特点。

(2)根据材料一材料二并结合所学知识,指出与古代相比南京国民政府边疆治理理念有哪些发展,并说明其发展的原因。

3 . 阅读材料,回答问题。

材料一《左传·昭公》记载:“周有乱政,而作九刑。”关于“九刑”的具体规定,《左传·文公》曾经提到“毁则为贼,掩贼为藏,窃贿为盗,盗器为奸”,触犯这些规定的要受到惩处;《尚书·吕刑》记载西周时期的刑罚有墨、劓、刖、宫、大辟五种,称为“五刑”,其具体条文规定达300多条。“刑罚世轻世重”则表明刑罚的执行时轻时重,因人因时而异,贵族中的亲故勋戚可以减免,交纳一定数量的罚金,也可以赦免。

——摘编自晁福林主编《中国古代史》

材料二关于西周的历史,罗香林认为:“他(周武王)把过去已被人灭掉的部落或诸侯之国重新建立起来。这在当时,曾得到大众的拥护,是其获得的第一步成功。第二步是完成了对亡殷的防范工作……第三步是以功臣开发边区,‘屏藩王室’而封建诸侯,这使亲亲贤贤的工作也随之成功了。”王玉哲认为:“周武王东征灭商后,曾经进行分封,在黄河流域各地区,广建侯卫……但这次分封并没有从根本上解决问题,因为东方还没有大定下来,有些诸侯仍不能赴国……且埋下了政治的隐患。”

——摘编自罗香林《中国民族史》和王玉哲《中国上古史纲》

(1)根据材料一,指出西周司法制度的特色,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料二,分析两位研究者对西周历史的认识。

材料一 (魏征说:)今欲求人,必须审访其行。若知其善,然后用之……乱世惟求其才,不顾其行。太平之时,必须才行俱兼,始可任用。

——(唐)吴兢《贞观政要》

(1)根据材料一,指出魏征所主张的选官标准。结合所学知识,指出唐代选官的措施。

材料二 任人(依靠保举)而不任法,则法简而人重;任法(依靠规则)而不任人,则法繁而人轻。法简而人重,其弊也,请谒公行①而威势下移;法繁而人轻,其弊也,人得苟免,而贤不肖均②,此古今之通患也。夫欲人法并用,轻重相持,当安所折中(衷)?

——苏轼《私试策问·人与法并用》

①请谒公行:私下求官风气盛行。

②贤不肖均:无论是否有德才同样为官。

(2)结合所学知识,列举史实说明中国古代“任人”和“任法”的制度,并指出“任法”制度产生的影响。

材料三 大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或由委任的,必须合格之人,方得有效。这法可以除却盲从滥举及任用私人的流弊。……凡是我们人民的公仆,都要经过考试,不能随便乱用。……没有考试制度,一班不懂政治的人都想法做官,弄到弊端百出。在政府一方面是乌烟瘴气,在人民一方面更是非常的怨恨。

——摘编自《孙中山全集》

(3)根据材料三,概括孙中山的选官方法。从以上三则材料中选择适当的内容,说明孙中山对中国古代选官制度的借鉴。

5 . 阅读下列有关材料,回答问题。

材料一元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。“汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。”此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

材料二曹魏延康元年,魏王采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——摘编自《通典》

材料三随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

材料四科举制度在中国历史上承负着整合传统社会生活,并维系社会内部的文化生态平衡的功能。它对传统中国的政治、文化、思想、教育、经济与社会生活的运行均起到枢纽与调节作用。

——萧功秦《科举制的废除与二十世纪中国文化的断层》

(1)根据以上材料,概括我国古代主要选官制度中选官标准的演变。

(2)比较材料一和材料三,概括在察举制和科举制中考试所起的作用有何不同。并说明两者的关系。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出隋朝创立科举制的根本目的。

(4)根据材料四并结合所学知识,谈谈你对清末废除科举制的看法。

材料一 元年者何?君之始年也。春者何?岁之始也。王者孰谓?谓文王也。曷为先言王而后言正月?王正月也。何言乎王正月?大一统也。公何以不言即位?成公意也。何成乎公之意?公将平国而反之桓。曷为反之桓?桓幼而贵,隐长而卑。其为尊卑也微……故凡隐之立,为桓立也。隐长又贤,何以不宜立?立适(嫡),以长不以贤,立子以贵不以长。桓何以贵?母贵也。

——《春秋·公羊传》

材料二 如春秋时犹尊礼重信,而七国则绝不言礼与信矣。春秋时犹宗周王,而七国则绝不言王矣。春秋时犹严祭祀、重聘享,而七国则无其事矣。春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣。春秋时犹宴会赋诗,而七国则不闻矣。春秋时犹有赴告策书,而七国则无有矣。邦无定交,士无定主,此皆变于一百三十三年间,史之阀文,而后人可以意推者也,不待始皇之并天下,而文、武之道尽矣。

——顾炎武《日知录》

材料三 吕思勉认为:“封建者,统一之反也。封建之制废,则统一之业成矣。然后世又有为统一之梗者,则叛民、叛将之割据是也。柳子厚(柳宗元)谓秦有叛民,而无叛吏;汉有叛国,而无叛郡;唐有叛将,而无叛州。盖郡县之设,既无世袭,不得私有其土而有其民,而又不假之以兵,其势固无从叛。”

——摘编自吕思勉《中国制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周“大一统”思想的内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析西周“大一统”国家形式在战国时期面临的困境。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出秦以后维护“大一统”的制度保障。

材料一

有学者说,周代的宗法制完备而严格,是一个成功的创造。继位的族长在宗族中有对宗族祖先的主祭权、对族人政治上的治理权、对宗族内共有经济的支配权。同一宗族内,“大宗能率小宗,小宗能率群弟,通其有无,所以纪理族人者也。”这种关系不断发展的结果是是君统宗统的合一。

——摘编自冯尔康等《中国宗族史》

材料二

东汉以后,强宗大族遍布各地,他们筑堡坞,置部曲,把持地方,操纵官吏,战乱时建立宗党武装,形成割据势力……两宋时期,宗族发展出现“千年土地八百主”的现象,“今骤得富贵者,止能为三四十年之计”,高官大族也可能“家世零替”。如何整合族人、延续世系、复兴宗法,成为宋代士大夫面临的共同难题。随后,以建宗祠、置族田、修宗谱、定族规、立族长为主要特征的宗法家族制度得以全面复兴……明清时期,家法族规和乡规民约得到官方的认可和批准,成为传统法律体系的组成部分。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料三

清末民初,宗族组织原则发生了某些变化。上海王、朱两氏将祠堂族长制改为族会制,“从事家族立宪”。1918年该族增订族会章程,1924年修改,并经会员大会讨论通过。曹氏宗族的管理体制也开始近代化,规定族众有参与宗族事务的重大权力。此外,浙江绍兴阮氏宗族在1923年之前设立该族议事、执行二部,实行任期制,由选举产生。

——摘编自常建华撰《中国文化通志•宗祖志》

(1)根据材料一结合所学知识,概括周代宗法制的特点。

(2)根据材料二指出宗法制的发展变化,并根据材料及结合所学知识分析宋代以来宗法制度“全面复兴”的背景。

(3)根据材料三指出清末民初宗族管理和周代相比有何不同?并结合所学知识分析其产生的原因。我们应如何认识宗法制的这种演变?

材料一:汉武帝时,只叫地方长官每年要选举些孝子廉吏,但后来孝廉充斥仕途,别的进仕之路都为之阻塞了,于是大家都争要为孝廉。本来所谓孝廉,一种是孝子,另一种是廉吏。后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,仅成一个参政入仕的资格而已。后来又请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试。如是则全失却原来察举孝廉之用意。从此以后,无论选举或考试,都是分区定额的。经济文化落后的地区和经济文化进步的地区,都一样照人口比例来考选。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

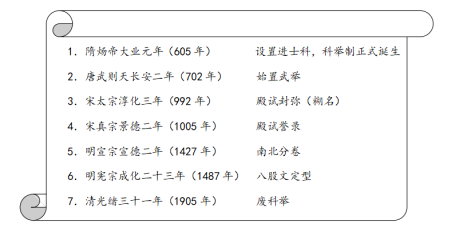

材料二:科举制大事年表

(1)据材料一,概括指出汉代选官制的依据和方式前后有何变化?结合所学知识,指出魏晋时期选官依据与汉代有何不同。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对古代中国人才选拔制度的基本认识。

材料:在古代中国,一个独裁者靠自己个人是无法控制整个社会的,他必须依靠能够忠于自己的人去管理社会,这些打着独裁者招牌的管理者又是他们所辖部门的小独裁者。由于他们并不都是真正发自内心忠于独裁者,他们一边为独裁者效力,一边谋取自己合法或非法的利益;一旦独裁者失去控制,小独裁者们便成为互不相让的分裂割据的主要力量,从而演变成地方割据。

—-摘编自赵学聪《中国中央专制集权制度的演变》

结合材料与所学中国古代史的相关知识,围绕“中央与地方关系”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

材料 中国的封建社会是漫长的。封建社会的起点,目前至少有三种不同的算法。一种,从春秋战国之交即公元前476年算起;另一种,从商鞅辅助秦孝公变法即公元前365年算起;还有一种,从秦始皇统一中国即公元前221年算起。应当说,三者都是言之成理各有依据的。分别以这三个年份为起点,算到1840年,各自都在2000年以上,比西方多了一倍。封建社会的长期性,并不意味着中国社会停滞,社会总还是在变化的。这种变化,因为微小,仅以前后相接的两个朝代而论可能不太明显,但隔开几个朝代加以比较,是能够看得出来的。可以说:代代相承,变化微渐。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

围绕材料,结合中国古代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)