材料一 周朝已开始出现“小行人、象胥、掌客、怀方氏”等具有周边民族事务管理性质的官职,秦朝正式在中央设置管理民族事务的“典客”。汉承秦制,汉武帝时期设置属国都尉,具体管辖归附及内属的边疆民族。唐朝边疆民族的首领可管理府州的具体事务,但需向唐王朝缴纳贡赋,统于唐王朝的中央政府。此外唐王朝还在边睡地区发展屯田、开辟互市贸易、妥善安排边疆民族子弟学习。元朝在吐蕃采取“政教合一”政策,在中央设置管理吐蕃事务的帝师和宣政院机构;在元朝兴起之地漠北,设岭北行省,基本行政单位仍是蒙古传统建制,并部署军队,戍守的同时进行屯田。明朝靠近内地的少数民族统治区减少,明政府直接控制、委派流官的地区增加。清朝在边疆全面推行郡县制和修订相关法规,强化边陲管理的同时,还鼓励内地百姓外迁至边疆谋生与开垦。

——摘编自谷家荣罗明军《中国古代边疆治理历谱识认》

材料二 19世纪以后,清政府将更多的精力用于维持衰退中的国内政治、经济体系,保卫边疆安全的能力逐渐低落,导致面临深刻的边疆危机。对此,清政府通过推行一系列边疆内地一体化政策来“昭示主权”,比如在新疆、台湾等边疆地区设省。日渐减少的财政收入使得清政府内部出现了“海防”和“塞防”之争,西方列强打开了中国的海防大门之后,面临着海疆危机,传统的边疆观不得不进行转变,清政府开始筹办近代海军。但是这些迫于外部压力之下的政策转变,忽略了边疆地区的实际情况,清末边疆政策的失误也非常明显。

——摘编自施润棋《清末我国边疆治理政策研究》

(1)根据材料一,指出中国古代边疆治理的主要特点,并简析其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清末边疆危机出现的原因。

材料一

| 三国时期 | 东吴黄龙二年正月,孙权派卫温、诸葛直等人到达夷洲,吴军征服了许多山夷部落。 |

| 隋代 | 隋大业三年,隋炀帝派朱宽到流求招抚当地土著;大业六年,流求正式归顺隋朝。 |

| 南宋 | 平湖(澎湖)已隶属泉州管辖,中国开始对澎湖正式驻军。 |

| 元代 | 元世祖至元年间,设澎湖巡检司,隶属泉州晋江县。 |

| 明代 | 明太祖洪武初,琉球岛中山王受明册封,成为明的藩属,台湾改称为“小琉球”;17世纪初期,荷兰人侵占台湾,明军多次抗击获胜,但未能迫其退出台湾。 |

| 清代 | 1662年郑成功收复台湾;1684,清政府置台湾府,隶属福建省。 |

——摘编自宋光宇《台湾史》

材料二 台湾作为我国东部海防的屏障,具有重要的战略地位。清代以来政府实行闭关锁国政策,对海防未予足够重视。1840年,鸦片战争爆发,英军闯入基隆港,重炮轰击沙湾炮台;1884年,中法战争爆发,翌年,法军进攻台湾;甲午中日战争中国战败,清政府将台湾和澎湖列岛割让给日本。面对列强的侵略,台湾军民奋起反抗。在鸦片战争中,台湾军民的抗争,有力地配合了祖国大陆的反侵略战争。《马关条约》签订后,台湾军民掀起反割台斗争。此后,在日本统治台湾的50年里,台湾人民争取回归祖国的斗争从未停止过。1945年8月15日,日本宣布无条件投降,10月25日,台湾光复。

——摘编自周文顺《近代反侵略斗争中的台湾与祖国》

材料三 台湾问题事关中国核心利益和中国人民民族感情,不容任何外来干涉。新时代是中华民族大发展大作为的时代,也是两岸同胞大发展大作为的时代。只要我们和衷共济、共同奋斗,就一定能够共创中华民族伟大复兴美好未来,就一定能够完成祖国统一大业!

——习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的讲话

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代对台湾治理的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代台湾受到侵略的背景及台湾人民反侵略斗争的意义。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈解决台湾问题对实现中华民族伟大复兴的认识。

材料一 “大一统”国家形态的形成,是多重因素共同形塑的结果,其中编户齐民制度发挥着至关重要的作用。编户齐民起源于春秋战国时期的诸侯争霸,其基本动力来自国家间竞争的加剧,目的在于富国强兵。随着秦始皇统一六国,编户齐民在全国范围内予以推行,并在汉代趋于定型。编户齐民对于“大一统”国家形态的作用机理主要体现在两个方面:一是通过“分家立户”,国家政权得以直接掌握国家人口,显著提升了国家获取赋役的能力,奠定了“大一统”的经济和军事基础。二是通过“户”及其相应的组织建制,王朝国家建立起了有效的纵向控制体系,加上家户单位的自主性治理,使得国家对社会基层的治理效能大为提升。

——摘编自黄振华《编户齐民与中国“大一统”国家形态的构建》

材料二 古希腊以城邦制度闻名于世,许多独立小国并存的形态贯穿了希腊文明的始终。城邦的理想是独立与自足。因此,城邦的人口数量是政治家和思想家关心的问题。亚里士多德在《政治学》中讲:“那些治理有方的著名城邦无一不对其人口进行控制……过于稠密的人口不可能保持一定的秩序。……一个城邦的最佳人口界限,就是人们在其中能有自给自足的舒适生活并且易于监视的最大人口数量。”可见,城邦人口政策的出发点是保持一定的公民人数,防止过大或过小。……实际上,城邦可以通过扩大或缩小公民条件的办法来控制公民的人数,公元前5世纪雅典几易公民条件正说明了这一点。但是,最根本的办法还是制定相应的人口政策。要保持一定的数量,就要包括鼓励和控制生育两个方面。

——摘编自王大庆《古希腊的人口和人口思想初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明编户齐民是如何推动大一统局面形成的。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括古希腊人口思想的特点,并分析原因。

材料一 唐朝时,周边各少数民族如突厥、回纥、吐蕃、靺鞨族等迅速发展。唐朝为加强管理先后设安西、北庭都护府,派文成公主入藏通婚,并带去大批手工艺品及医药书籍等,封靺鞨族粟末部首领大祚荣为渤海郡王。唐太宗被草原各民族尊称为“天可汗”。他曾说:“自古皆贵中华贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”唐王朝在其发展过程中,不断吸纳各民族优秀文化的精华,形成大唐文化的繁盛气象。

材料二 清初建立的历代帝王庙,除了供奉三皇五帝以来的历代开业帝王外,还增入辽太祖、金太祖、明太祖等皇帝进行祭祀……康熙帝还专程前往曲阜瞻拜孔庙,重用李光地等儒臣。针对“华夷之辨大于君臣之伦”的观点,雍正帝驳斥道:“自我朝入主中土,君临天下,并蒙古极边诸部落俱归版图,是中国之疆土开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!”

——摘编自常建华《国家认同:清史研究的新视角》等

(1)根据材料一概括唐朝的民族观及其采取的相应措施。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析唐朝和清初统治者采取上述措施的历史作用。

图1 |  图2 |

图3 |  图4 |

(2)依据历史时序,从以上历代疆域的变迁中,你认为中国历史的发展有哪些特点?

社会流动社会流动是指人们的社会地位以及职业的变动。某历史兴趣小组围绕“从社会发展角度看宋代社会流动"这一活动主题,搜集了如下材料,并得出了结论。

材料一 唐人所著的《登科记》,记录了以进士科为主的及第者名录。清人徐松在此基础_上进行考证,编撰了《登科记考》一书。近些年来,一些学者依据新出土的资料,对此进行了考证、增补,在其进士及第者之中,可以确定其家庭出身的有1085人。其家庭出身比例如图7所示:

材料二 宋代部分谣谚

| 谣谚 | 类别 | 引文 |

| 富儿更替做 | 经济谣 | 袁采《袁氏世范》:兼并之家见有产之家子弟昏愚不肖,及有缓急,多是将钱强以借……并息为本,别更生息,又诱勒其将田产折还。法禁虽严,多是幸免。惟天网不漏,谚云“富儿更替做”,盖谓迭相酬报也。 |

| 朝为田舍郎,暮登天子堂 | 科举谣 | 汪洙《神童诗》:自小多才学,平生志气高。别人怀宝剑,我有笔如刀。朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。 |

| 一时同榜用三人 | 政治谣 | 洪迈《容斋续笔》:本朝韩康公、王岐公、王荆公亦同年联名,熙宁间,康公、荆公为相,歧公参政,故有“一时同榜用三人”之语,颇类此云。 |

| 只重衣衫不重人 | 社会谣 | 普济《五灯会元》:五陵公子争夸富,百衲高僧不厌贫。近来世俗多颠倒,只重衣衫不重人。 |

(1)从研究宋代社会发展变化的角度,指出材料一、二的史料价值。

(2)根据材料并结合所学知识,评述兴趣小组所得出的结论。(要求:观点明确,论证充分,史论结合)

材料 综观中国古代史,便可发现三个现象极为引人注目:一为历史总是在政治上的分裂与统一中曲折前进。每次分裂之后都必然出现更大规模的、更深层次的统一,而且统一在这种交替过程中永远居于主导地位。二为民族关系也总是在斗争和融合中曲折地发展。每一次斗争之后,也总是要出现新的更大规模、更深层次的民族同化(或融合),而且伴随着每次融合的出现,都毫无例外地要出现较长时期的政治安定和经济的发展。尤其值得注意的是,第三,政治上的每次分裂与统一,也总是和民族之间的斗争与融合息息相关,甚至是政治上的分裂动乱愈厉害,民族之间的斗争愈激烈、民族同化(融合)也就愈迅速、愈全面。而民族融合不仅带来统一和安定,而且保证了中国的历史和文化始终不间断地得到了继承和发展。同时还把中原地区的汉民族和汉文化不断推上了主导和核心的地位。

——摘自高鹏飞《中国古代民族关系散论》

根据材料并结合所学知识,以“民族融合”或“分裂与统一”为中心,提出你的观点,并阐述理由。(观点明确,史实准确,理由充分,逻辑合理)

材料一 昔武王克商,光有天下,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人。

——《左传・昭公二十八年》

夫“周之同盟(会盟),异姓为后”,......然先同姓,次外戚,次功臣、故旧,星罗棋布,用作藩屏。而一族之势力,由此遍布寰区。一族之文化,由此广推于各地。谓汉族筑一中国,封建之制,实有功焉。

——吕思勉《中国制度史》

材料二 下表中国古代地方行政区划的演变表

| 年代 | 省数 | 道(路)数 | 州数 | 郡(府、国)数 | 县数 |

| 秦始皇(前221年) | — | — | — | 36 | 不详 |

| 唐开元二十八年(704年) | — | 15 | — | 328 | 1573 |

| 宋宣和四年(1122年) | — | 26 | 288 | — | 1234 |

| 元朝 | 12 | 183 | — | 97 | 1425 |

(注:州、道、路设置初期均为监察区)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周地方行政制度的特点并分析其历史影响。

(2)根据材料二,指出秦始皇在地方行政制度的创新及其影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,概括中国古代地方行政制度演变特点及其趋势。

材料一 从独相到群相再到兼相,相权在历代皇权主持下的改革和裁抑过程中逐步萎缩,最终从体制上被废除,仅在形式上以内阁制和军机处的形式保留部分权力,而皇权也在逐步集权的过程中达到登峰造极的境地。

材料二 无论是明代的内阁,还是清代的军机处,都不是事实上的宰相府。自明太祖废除丞相后,无论是内阁制中的首辅,还是军机处的军机大臣,都仅是辅佐皇帝处理政务的秘书班子的首领,他们仅有参议政事的权力,并无相应的决策权。但在具体的施政过程中,阁臣和军机大臣还是具有相权的一些特征。他们兼有相权之职,但无相权之实。

——以上材料均摘编自任怀国等《资政通鉴-中国历代政治制度得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别以秦、唐、明为例,写出与“独相”“群相”“兼相"对应的制度名称。

(2)仔细阅读材料二,概括明代内阁首辅与清朝军机大臣的共同特点。依据材料一、二及所学知识,指出从“独相”到“群相”再到“兼相”更迭所呈现的变化趋势。

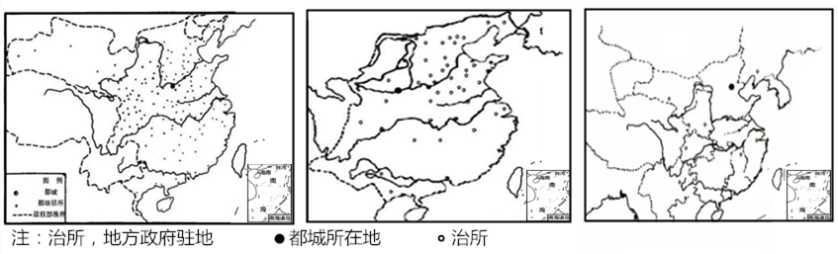

(1)以上三幅图是秦、隋、元三个朝代一级地方行政区治所示意图。观察图片分别指出三幅图对应的朝代。

(2)一级地方行政区治所的分布与政治、经济(包括人口数量)等有密切关系。从秦到元一级地方行政区治所南北密度分布有何变化?并简析导致其变化的具体原因。