材料一 周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠(chóu,仇的异体字),诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二 (汉高祖)矫秦县之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典,而郡县之制,无改于秦。

——《隋书·地理志》

材料三 任何一制度之创立,必然有其外在的需要,必然有其内在的用意,则是断无可疑的。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)据材料一概括战国时期“诸侯更相诛伐”的原因。据材料二并结合所学知识,指出汉高祖“矫秦县之失策”的措施。

(2)材料三中秦、汉创立的地方政治制度有何共同的“内在的用意”?

(3)据材料一、二,谈谈你对秦汉地方制度建设的认识。

材料一 礼教是古代社会思想政治教育中最基本的内容。始于西周,注重将礼义的传授与礼仪的训练相结合,主要体现在学生的日常教育中;春秋战国时期,礼教理论逐渐形成与发展;汉王朝将礼教作为思想政治教育的核心,重视礼仪规范建设,制定了礼仪规范,并通过学校进行礼仪教育;西晋时期比较重视学礼,北魏孝文帝将礼教视为治国之本;唐代以化民成俗来实施礼教,用制度规定强化礼教,完善礼的内容,且通过对孔子的褒奖、树立孔子在教育中的地位来实施礼教;宋代统治者,重视兴建孔庙和对孔子及其门人和后裔的封赐优礼,这一点在族规家训中也有充分体现;在明代的小学课程结构中,规定晚学把习礼仪、演习诸礼作为一项重要内容,小学教材也把《家礼》作为教本。清朝继承了之前的礼教内容和方式。

——摘编自傅琳凯《中国古代思想政治教育史研究》

材料二 建党初期,我党坚持以马克思主义为指导,努力抓革命教育,创办工农业余学校和革命干部学校;20年代后期和30年代前期国际共产主义运动和共产党内盛行把马克思主义教条化、把共产国际决议和苏联经验神圣化的错误倾向,1928年,毛泽东指出要实行“无产阶级的思想领导”,古田会议确立了红军教育的思想和方法;抗战时期,党把思想政治教育作为干部学校教育的中心环节。1936—1938年间创办了一大批培养抗日革命干部为目标的干部学校。为了克服我党干部队伍中普遍存在的主观主义、宗派主义和党八股的错误倾向,我党第一次在党内开展了大规模的整风运动。1949年,在党的七届二中全会上,毛泽东首次提出了“两个务必”的要求。

——摘编自王秀良《中国共产党的干部思想政治教育研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代礼教的特点及影响。

(2)根据材料并结合所学知识,概括新民主主义革命时期党开展干部思想政治教育的特点和影响。

材料一 (西)周分封71国,其中同姓诸侯40国,通过逐级分封,编织起由中央向四方扩散的控制网络,打破了夏商时期众邦林立的状态,加强了周王室与各诸侯国的经济、文化联系。

材料二 公天下之端自秦始……秦变周法,政权归皇帝一人掌握。皇帝具有至高无上的权力,表现为高度的中央集权,在世袭制下世代沿袭,虽有增减,但核心不变,这是几千年来占主导地位的制度。

——张岂之《中国文明史十五讲》

材料三 “汉承(继承)秦制,有所损益(减少和增加)。”为了巩固统治,刘邦分封诸侯异姓王、同姓王,随着封国的发展,出现“尾大不掉”之势……诸侯王的权力很大,在封地内可以任免官吏,收取租税,铸造钱币,还拥有兵权。

(1)根据材料一说出西周与夏商时期相比,在政治制度上有什么创新之处。这种创新的主要目的是什么?

(2)材料二中的“制度”是谁首创的?结合材料二指出该制度的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括汉初的政治制度。简述汉武帝是如何解决材料中问题的?

材料一 古代雅典的音乐学校教孩子演奏乐器,还教《荷马史诗》的选段和抒情诗,并配以乐曲让孩子们边弹边唱,以培养学生的美感、节奏感和旋律感;教育内容除赛跑、跳远、角力、掷铁饼、投标枪五项竞技外,还有游泳、舞蹈和拳击,使青年人身体健壮、肢体匀称、形态健美,并养成坚韧、勇敢、克制等道德品质;结束基本教育后,大多数人就业谋生,少数富家子弟可入国立体育馆,接受身心和谐发展教育,学习骑马、射箭、驾车等军事技术。梭伦改革在立法中明确规定父母必须帮助其子女学会一门手艺,否则将来就不能要求子女赡养自己;组织学生参加宗教祭祀、社会庆典、公共集会、法庭审判等实际活动,进行政治道德教育。

——摘编自《雅典的教育》

材料二 雅典国家的出现是在经济发展中直接从氏族组织发展出来的。周人型则是:氏族、血缘组织化在地缘组织之中,汉语“国家”这个词的组成“国+家”,很有意义地反映了国家形成中的历史现实。西周春秋的国家仍是由城邦组成的,从一开始就有上下领属关系。诸侯分出去的城邦,受诸侯国君的领导,没有哪个国家对它的领土四至有清晰的观念,后在战国时形成领土国家。希腊的古代城邦,都是些独立的城邦国家,在城邦居民管理城邦的权力上,西方古代城邦居民的权力保存并发展下来,出现近代民主;东方古代城邦居民的权力却削弱、最后在实际生活中消失了,我们只有皇权而没有民主。

——摘编自何兹全《中国古代社会及其向中世社会的过渡》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代雅典教育的主要内容,并简析雅典教育形成的社会原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国早期国家的特点。

材料一据有文字可考的历史。北京建城已有3040年历史,当时叫做“蓟”。《礼记•乐记》载:“武王克殷,反商,未及下车,而封黄帝之后于蓟。”《史记•燕召公世家》又载:“周武王之灭纣,封召公于北燕。……抚夷狄屏中土”。东周时,燕国势力增加,逐渐兼并了北面的蓟国、并将国都迁到蓟城,从此就有了“燕都蓟城”的说法,这也是后来燕京名称的由来。

——整理自侯仁之《北京城的起源与变迁》

材料二令人惊异的是,这些来自白山黑水的满族统治者,一改历代开国帝王大肆拆毁旧朝宫室的传统,坦然进驻三重城池。只在200余年间,为满足统治者的享受,大规模地开发了北京西北郊的园林风景区,营建了规模空前、华丽非凡的离宫建筑群。这就是通常所称的“三山五园”,现保存最好的是有“十里青山行画里,双飞百鸟似江南”美誉的颐和园。

——摘编自侯仁之《北京城的起源与变迁》

材料三清代紫禁城(局部图)

请回答:

(1)根据材料一指出西周初年周武王在今北京地区一带“封邦建国”的类别。根据材料一并结合所学知识,对东周时期的分封制进行评价。

(2)材料二中说颐和园享有“似江南”的美誉,请结合所学知识予以说明。并用一句话概括颐和园“离宫建筑群”的历史地位。

(3)进入紫禁城的乾清门,就到了内廷,这是皇帝及其家眷的生活区。分别写出材料三图中A、B两处建筑的名称和功能。仔细观察该图,分析A处所在的内廷建筑是如何“满足居住和生活需要”的?

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行。城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括古希腊城邦兴起的历史条件。

材料一 孔子曰:“不学礼,无以立。”

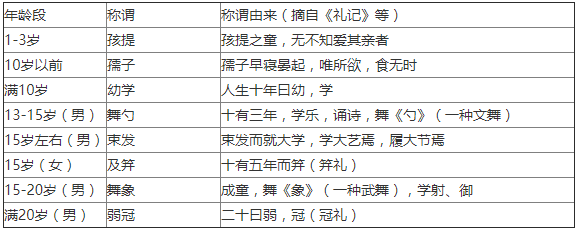

(1)礼乐制度是维护宗法社会的重要基础。表中能够反映礼乐制度对儿童要求的称谓有哪些?简析在先秦社会礼乐制度是如何渗透到儿童成长过程中的。

材料二 大约在17、18世纪,新的儿童观念逐渐形成。卢梭认为:“在自然的秩序中,所有的人都是平等的。”“儿童时代有属于它自己的独特观察、思维、感知方式。”

18世纪末,童工约占西方工人总数的1/10,平均每天工作13-14小时,1821年法国爆发了反对雇佣童工的抗议。19世纪,英法等国先后颁布一系列法律,限定童工的最低工作年龄及工作时间、并规定儿童要接受教育。1884年,伦敦防止虐待儿童协会成立。在此前后,英法等国先后制定法律,保护儿童免受肉体及精神侵害;剥夺虐待儿童的家长的监护权。

1904年,法国设立儿童福利部,1908年,英国设立儿童法庭,1924年,第一份《儿童权利宣言》提出儿童应受特殊保护。1946年,联合国设立儿童基金组织。1989年《国际儿童公约》确认每个儿童均有生存权、受保护权、发展权和参与权。现已有196个国家签署该公约。

(2)阅读材料,概括18-19世纪儿童保护方面取得的成就,并结合所学分析其背景;概括20世纪以来儿童保护的新特点。

材料三 古人云:孝者,“百行之本”“始于事亲,中于事君”“孝,德之本也,教之所由生”。

材料四 三纲之根本义,阶级(等级)制度是也。所谓名教,所谓礼教,皆以拥护此别尊卑,明贵贱之道德政治,乃以自由、平等、独立之说为大原。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》(1916年)

父子母子不必有尊卑的观念,却当有互相扶助的责任。同为人类,同做人事,没有什么恩,也没有什么德。要承认子女自有人格,大家都向“人”的路上走。

——吴虞《说孝》(1920年)

材料五 未成年人享有生存权、发展权、受保护权、参与权等权力,国家根据未成年身心发展特点给予特殊、优先保护,保障未成年人的合法权益不受侵犯。

父母或者其他监护人应当创造良好、和睦的家庭环境,依法履行对未成年人的监护职责和抚养义务。

——《中华人民共和国未成年保护法》

“孝亲尊师善待人”

——《中小学生守则》

(3)阅读上述材料,对“孝”这一观念的历史演变进行解读。

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行。城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括古希腊城邦兴起的历史条件。

(3)根据材料并结合所学知识,分析西周政治制度对中华文明发展的影响。

①宗法制②封建子弟之制③立嫡立长之制④官僚政治

| A.①③ | B.②③ | C.①②③ | D.②④ |

材料一 廷尉李斯议曰:周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。

——司马迁《史记·秦始皇本纪》

材料二 知封建(分封制)之弊变而为郡县,则知郡县之弊而将复变。然则将复变而为封建乎?曰:不能……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。

——顾炎武

材料三 政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)概述材料一反映的历史现象。简要分析出现这一现象的原因。

(2)根据材料二,概括顾炎武对两种政治制度的评价。

(3)结合所学知识概括材料三中钱穆的观点,并指出其“本原精神”是什么。