材料一:周人以同姓兄弟或姻姓亲信所封的诸侯国已非过去承认的原有邦国,而是以武力为背景,在原有众多邦国的地域内人为“插队”进去,很像“掺沙子”。这是鉴于殷商孤立而亡的教训,属于周的创造封出去的邦国,仍是“有其土,田,人民”的地方实体,并实行贵族世袭统治,地方拥有实权。

——王家范《中国历史通论》

材料二:秦始皇全面推行郡县制,以郡统县,郡行政长官称守,掌一郡行政等事务,设郡尉负责军事。都下设县,县行政长官称县令。每年岁末,郡守派遣官吏赴京师上计(地方官吏于岁末年终将一年的政绩汇报给国君或上级官员),向中央呈交记录本郡情况的计簿。朝廷据此行赏罚。县则在都上计前,向郡守呈交县计簿。中央派监御史监察郡政,纠举弹劾有罪过的官吏。

——摘编自《简明中国历史读本》

材料三:西周的封建是层层分封,而汉代封建只有一层分封,诸侯王国以下依然是郡县制。所以《隋书·地理志》说;“汉高祖矫秦始皇之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典,而郡县之制,无改于秦。”这点也是不错的。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出西周分封制的创新之处。结合所学知识,分析分封制实施产生的影响。

(2)据材料二,概括秦朝中央政府通过郡县制来加强对地方控制的措施。结合所学知识指出郡县制全面推行的条件。

(3)据材料三,分析汉初的分封与周代的不同。结合所学知识,指出汉代实行分封的后果及汉武帝采取的对策。

(4)综合材料二、三秦汉时期地方行政变革实践的效果,谈谈给你的启示。

材料一 周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣……甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。

——《史记•秦始皇本纪》

材料二(秦)郡县官吏统统由享受俸禄的职业官僚担任,任免权集中于中央。……郡守掌行政,郡尉掌军事,郡监御史掌监察。……郡县官必须服从朝廷的统一调动。官员调任官职,不得携带旧部属吏。每年正月“大课”,中央考课郡守,郡守考课县令长。

——李治安主编《唐宋元明清中央与地方关系研究》

(1)根据材料一,概括战国时期分封制的影响,并指出秦朝是如何破解的?

(2)据材料二,概括秦朝郡县制度的主要影响。

材料一姓起源于原始社会“知其母,不知其父”的母系氏族时期,代表有共同血缘关系氏族的称号。而氏则出现于后来的父系氏族社会,是姓衍生的分支,是古代贵族特有的标志。春秋战国时期,贱民和奴隶才获得了“姓氏”。

刘姓,源自尧的后裔刘累。祖根于河南鲁山,后代以刘为姓,此为刘姓主源。春秋时期,周匡王封小儿子于刘邑,号刘康公,其后以刘为姓。西汉初年,刘氏子孙分封各地,形成望族;“娄敬劝高祖都关中……赐姓刘氏”;皇室宗女嫁给匈奴单于冒顿为妻,冒顿姓孪,但按照匈奴贵者皆从母姓的习俗,孪氏子孙皆姓刘。北魏孝文帝时,鲜卑族的独孤氏改为刘姓。

——摘编自陈建魁《中国姓氏文化》

材料二洪秀全称王后,在其长子“天贵”的名字后加了一个“福”字,希望其永保社稷、代代为王。随着新文化运动的开展,被视作封建传统的“字”、“号”遭到摒弃,人们纷纷响应“一名主义”。文学经典也常作为取名的来源,如“林徽因”,取自《诗经》“大姒嗣徽音,则百斯男”,新中国’成立后,不少人用“斯、基、娅、莎”等俄文音译字为孩子起名,“卫国”、“跃进”、“忠红”等名字屡见不鲜;改革开放后,除“丽娜”、“杰克”等洋名不断涌现以外,更多的人给名字赋以文化意蕴,如“勇、伟、超、倩、颖”等;一些用字逐渐演变成男女通用字,如:“鑫、晓、洁、聪、亮”等;四字非复姓名字出现,极大地减少了重名率,也进一步体现了人们思想观念的不断更新和特立独行的时代特征。

——摘编自张军红《从姓名用字透析21世纪以来国民思想变迁》

材料三中国长期以来,姓氏随男,从遗传学角度来说,许多遗传疾病只在同样姓氏的人群中传播,因此形成了“同姓不婚”的现象。姓氏起着明血缘、追溯源、连宗连支的纽带作用。修族谱、建祠堂、扶贫济困、互助守望,增进了同姓氏之间的血缘亲情。海外华侨纷纷寻根认祖、捐资助学、兴办实业,投身家乡的经济文化建设。近年来,海峡两岸多次共同举办祭祀黄帝、炎帝的相关庆典活动。

——摘编自肖锐《论中国姓氏文化研究意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期“贱民和奴隶获得姓氏”的原因;简析“刘姓”发展带来的社会影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪以来中国人取名的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析姓氏文化的社会价值。

材料一 廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”

——《史记》

材料二 汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。功臣侯者,百有余邑;尊王子弟,大启九国……而藩国大者,夸州兼郡,连城数十……然诸侯原本以大,末流滥以致溢.小者淫荒越法,大者睽孤横逆,以害身丧国。——《汉书》

材料三 若元(元朝),则起朔漠,并西域,平西夏。灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一,故其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。盖汉东西九千三百二里,南北一万三千三百六十八里,唐东西九千五百一十一里,南北一万六千九百一十八里,元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣。 ——《元史》

请回答:

(1)材料一中秦朝实行了什么制度?结合所学知识,指出这种制度在当时的主要作用。

(2)根据材料二,指出汉初又分封王侯的原因及影响。并就此作出简要评价。

(3)根据材料三,概括元朝疆域状况的特点。为此,统治者实行了怎样的地方管理制度?有什么意义?

5 . 在古代中国,有些称呼具有深层次的含义。阅读下列材料:

材料一 过去这二十年考古发现的另一个重要启示在于王畿和东部地区在体制上的不同。譬如,不管东方的诸侯在传世文献中怎样称呼,在考古发掘所得的青铜器铭文中他们均自称为“侯”……相反地,在陕西王畿地区的贵族宗族之长从未有称“侯”,而常常是被称为“伯”,有时为“仲、叔、季”。

——许倬云《西周史》

材料二 秦王统一六国后,认为自己德高三皇,功过五帝,王的称号已不能显示他的权势和地位,因此更改名号,把古代传说中神和人最尊贵的三皇五帝的称号合二为一,号称“皇帝”。

——朱绍侯等主编《中国古代史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,从政治体制角度分别指出上述两类称呼的原因。

(2)根据材料二概括皇帝的地位,并结合所学知识指出能体现这一地位的具体制度。

材料一周朝统治者将其所占领的广大领土分封给许多诸侯,这一制度也是沿用了商朝旧制。一开始诸侯们必须定期到朝廷觐见述职,但后来这一制度逐渐废弛。随着朝廷对地方的控制力变得逐渐衰微,居住在围有城墙的城市里的诸侯也就开始统治其周围的农村。

材料二秦始皇开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全中国。他废除了所有的分封国家和国王,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。

材料三汉朝皇帝汉高祖……先略微恢复一点分封制,然后再将其削弱到微不足道的地步。起初他将封地授予他的儿子们和近亲,不过这些封地的面积比起从前周朝的分封国的面积要小;而且,它们还被散置在由国家官员直接治理的州县之间。到了公元前127年时,汉武帝又下了一道诏令,规定各封国的嫡长子只可继承封地的一半,余下的封地分给其他子弟。于是,封地不断缩小,其重要性也不断下降,仅仅成为大地产主。

(1)根据材料一概括西周实行的制度。这种制度对中国历史有什么影响?

(2)根据材料二说明秦朝的制度。与材料一相比,这种制度有什么不同?谈谈你如何看待这种制度?

(3)根据材料三概括汉高祖实行的制度并说明汉朝实行这一制度的原因。

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 与分封制相适应、商周的官员选拔采用“世卿世禄制”。三代(夏商周)时期治理国家的统治者是贵族……从诸侯到士,根据出身的高低贵贱来兼任政府职务,世代为官……春秋时期,随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新的行政建制。一般县在中心区域,郡在边远地区。郡县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派官员直接管理。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 (元代)行省的职掌,在忽必烈时期主要是钱粮、户口、屯种、漕运等事务。……成宗即位后,颁给行省长官虎符,使其统领本省军队。……各行省的重大事务必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不能调动军队。

——白钢《中国政治制度史》

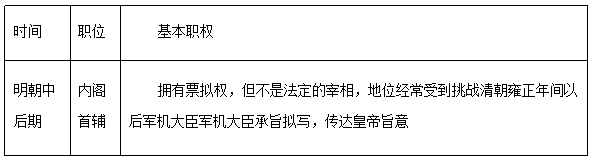

材料三 废丞相后与丞相地位近似官职的基本情况表:

材料四 作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

(1)据材料一并结合所学知识,指出分封制与郡县制在任用行政官员的依据和方式上的差异。

(2)据材料二并结合所学知识,概括元代行省的权限及其影响

(3)据材料三指出明朝内阁是什么性质的机构?作用?

(4)据材料四概括科举制的作用

材料一 欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周之制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制,由是而生宗法及丧服之制;并由是而有封建子弟之制、君天子臣诸侯之制。……其旨则在纳上下于道德,而合天子、诸侯、卿大夫、士、庶民,以成一道德之团体。周公制作之本意实在于此。

——王国维《殷周制度论》

材料二 春秋时犹宗周王,而七国则绝不言王矣;……春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣;春秋时犹宴会赋诗,而七国则不闻矣;春秋时犹有赴告策书,而七国则无有矣。邦无定交,士无定主,此皆变于一百三十三年之间,史之阙文,而后人可以意推者也,不待始皇之并天下,而文、武之道尽矣。

——《日知录》

材料三 周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。

——《史记·秦始皇本纪》

材料四 郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。官僚制是顺应中央集权和皇权制的需要而产生的一种新的组织形式和管理体制。……在官僚制时代,不管是旧贵族、新贵族,还是新兴的士人阶层,都必须通过任命,转化为官僚,才能成为政体的直接参与者。从这个意义上说,贵族从分封制下的社会政治阶层转化成了郡县制下的社会阶层。成为官僚的贵族便不再具有封地主人和天子臣属的双重身份,而仅仅只有天子臣属的一种身份。

——《文史纵横》

(1)据材料一,“封建子弟之制”有哪些特征?

(2)据材料二、三,概括指出战国时期“诸侯更相诛伐”的原因,秦朝是如何破解这一困局的?

(3)据材料四,指出分封制转型为郡县制所反映的政治制度变化的本质特征是什么?

(4)综合上述材料,并谈谈你对官僚体制的认识。

9 . 阅读下列材料:

材料一 周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以统治东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古帝王之后于东方,以为周室的“藩屏”。

——赵光贤《周代社会辨析》

材料二 廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”

——《史记•秦始皇本纪》

材料三 汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。功臣侯者,百有余邑;尊王子弟,大启九国……藩国大者,夸州兼郡,连城数十,然诸侯原本以大,末流滥以致溢,小者淫荒越法,大者睽孤横逆,以害身丧国。

——《汉书》

材料四 若元(元朝),则起逆漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一,故其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。盖汉东西九千三百二里,南北一万三千三百六十八里,唐东西九千五百一十一里,南北一万六千九百一十八里,元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣。

——《元史•地理志》

请回答:

(1)材料一反映了西周实行分封制度原因是什么?

(2)材料二中秦朝实行了什么制度?结合所学知识指出这种制度在当时的主要作用。

(3)根据材料三指出汉初又分封王侯的原因及影响。

(4)根据材料四概括元朝疆域状况的特点。为此,统治者实行了怎样的地方行政管理制度?有什么意义?

(5)综合上述材料并结合所学知识,概括指出中国古代政治文明的特征。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 清代地方州县是上层政权机构或正规官僚行政机构的最低一级,州县官因之称为“亲民之官”。县以下为基层社会,清代基层社会主要的构成要素有三大系列社会组织;一是官方出面组织、作为上层统治伸向基层统治触角的里社保甲坊厢系列;二是聚族而居、自然形成的家族宗族乡族系列;三是同样自然形成、互动共生的经济型乡族组织及行业组织系列。这三大系列社会组织或平行,或重叠,或交错,其所处位置及相互关联的方式,反映了清朝基层社会组织结构及发展态势。

——摘编自张研等著《清史十五讲》

材料二 十七世纪英国的基层社会管理尚未形成完善的管理机制,他们主要通过民众选举推选出合适的民警人员,与当地的教会管理相互交织。地方政府与居民的关系并非完全的“按章办事”,而是时刻地变换着的。换言之,在教区的社会管理中,他们的裁决大多是依照约定俗成的习惯来进行的,教区民警和地方官吏都受到传统文化习俗和行为规范的约束。在这个地方共同体中,最有效的约束并非是来自帝国的条文章程,而是“睦邻关系”的传统,法律相比而言屈服于这种观念,而不是凌驾之上。这种管理机制能够充分地体现人性,而不是冰冷的事实。这种闪烁着自由的管理机制,虽然在处理问题方面没有严格的刻度作为标准,但是他在英国十七世纪的基层管理上面起到了相当大的作用,直到后来英国建立起规范化的近代的官僚体制,才逐渐取代这种“乡绅自治”的管理体制。

——摘编自许洁明《十七世纪的英国社会》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清代基层社会组织的主要特点及其积极作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较十七世纪英国与清代基层社会管理的不同之处并分析其原因。