1 . 阅读下列材料:

材料一 周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以统治东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古帝王之后于东方,以为周室的“藩屏”。

——赵光贤《周代社会辨析》

材料二 廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”

——《史记•秦始皇本纪》

材料三 汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。功臣侯者,百有余邑;尊王子弟,大启九国……藩国大者,夸州兼郡,连城数十,然诸侯原本以大,末流滥以致溢,小者淫荒越法,大者睽孤横逆,以害身丧国。

——《汉书》

材料四 若元(元朝),则起逆漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一,故其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。盖汉东西九千三百二里,南北一万三千三百六十八里,唐东西九千五百一十一里,南北一万六千九百一十八里,元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣。

——《元史•地理志》

请回答:

(1)材料一反映了西周实行分封制度原因是什么?

(2)材料二中秦朝实行了什么制度?结合所学知识指出这种制度在当时的主要作用。

(3)根据材料三指出汉初又分封王侯的原因及影响。

(4)根据材料四概括元朝疆域状况的特点。为此,统治者实行了怎样的地方行政管理制度?有什么意义?

(5)综合上述材料并结合所学知识,概括指出中国古代政治文明的特征。

2 . 中国传统社会始终面临着中央与地方关系调处的难题。

材料一西周以同姓兄弟或亲信所封的诸侯国已非过去承认的原有邦国,而是以武力为背景,在原有众多邦国的地域内人为“插队”进去……很像“掺沙子”。分封出去的邦国,按“授民授土”的原则,仍是“有其土、田、人民”的地方实体,并实行贵族世袭统治,地方拥有实权。……西周政治体制明显是二元,而不是一元的——中央与地方权力并存共荣。

——王家范《中国历史通论》

材料二汉之郡国守相、丞尉、县令长、侯国相及丞尉虽不能用本地人,但他们的属吏必为本地人。如(郡)主簿于属吏中最为亲近,犹今之秘书长,功曹总领众曹,群吏进退赏罚皆由之……故其权极重。

——严耕望《中国地方行政制度史略》

请回答:

(1)据材料一,分析周王室在原有邦国内“掺沙子”的意图。这一举措对西周政治体制产生了怎样影响?

(2)据材料二,指出汉代地方官员任用的特点。这反映出中央与地方关系如何?

(3)综合上述材料,概括古代中国地方权力的变化趋势。

探究问题一: 中国古代的政体与选官制度

材料一 自古皆封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官……其后积弊日甚……其势不得不变。

于是先从在下者(平民)起……此已开后世布衣将相之例……秦始皇尽灭六国以开一统之局……下虽无世禄之臣,而上犹是继体之主(最高统治者仍由王族世袭)也。

汉祖以匹夫起事,角群雄而定一尊。其君既起自布衣,其臣亦自多亡命……天下变局,至是始定。

——赵翼《廿二史札记》

(1)分析材料一,说明“天下变局”是指什么?结合所学知识,概括由西周至秦汉国家体制发生的变化。

材料二 唐代制度,在下有……,为政府公开选拔人才,在上有……,综合管理全国行政事务。这两种制度,奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。

——钱穆《国史新论》

(2)材料二中的“这两种制度”各是什么?为什么说它们“奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础”?

探究问题二: 英美民主政治的评价

该表是某中学在“近代西方民主政治”研究性学习活动中,两个研究小组展示的材料和得出的结论。

| 组别 | 材料 | 结论 |

| 英国组 | 1689年以后的英国离民主制还远得很,英国的新政治体制无非是寡头政治。 ——《欧洲文化史》 《权利法案》的规定……并不意味着英国已成为一个民主国家。 ——《全球通史》 | 17世纪后期—19世纪上半期,英国民主化的趋势不断发展。 |

| 美国组 | 一场伟大的革命已经发生——这一革命的发生不是由于任何现存国家中的力量的变化,而是由于在世界的一个新地区出现了一个新的种类的新国家。它已在所有的力量关系、力量均势和力量趋势方面引起一个巨大变化,就像一个新行星的出现会在太阳系中引起一个巨大变化一样。 ——H.科特《欧洲的美国精神》 | 美国通过革命建立起的民主政体,是世界资产阶级政治民主化进程中最具有进步意义的制度之一。 |

(3)有同学认为,英国组的材料不足以得出最后的结论。请你根据所学知识,补充相关的史实。

(4)指出美国组材料中关于“一个新的种类的新国家”的含义。结合所学知识,说明美国民主政治在“所有的力量关系、力量均势和力量趋势方面引起一个巨大变化”的表现。

(5)综合上述材料,谈谈你对政治制度建设的看法。

4 . 阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 刘敬先、殷孝祖(《宋书》),蔡兴宗、崔祖思(《南史》),郑严祖、裴安祖(《北史》),张茂宗、杨廷宗(《新唐书》),洪兴祖、冯继业(《宋史》),何荣祖、韩显宗(《元史》),汤显祖、严世藩(《明史》),史念祖、杨光先(《清史稿》)。

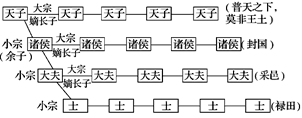

材料二 西周宗法制度示意图

材料三 大宗能率小宗,小宗能率群弟……

——《白虎通·宗族》

立嫡以长不以贤,立子以贵不以长……

——《春秋公羊传·隐公元年》

(1)材料一是中国古籍中出现的人名,这些人名体现了中国人心中根深蒂固的什么观念?这一观念的产生与商周时期实行的什么制度有关?

(2)观察材料二图示,你能解释这一制度中涉及的核心概念“大宗”“小宗”吗?基于这一制度,西周社会把整个统治阶级分为哪几个等级阶层?

(3)概括材料三包含的主要思想,说说这一制度对于巩固西周王朝统治的作用。

材料一 中国古代社会的一个根本特点是,自商周以来,血缘亲族和地缘关系一直是中

国社会人际关系的深层结构。在此后三千多年的历史长河里,先秦时代的姓族宗法组织转型为秦汉以后的宗族组织,又转型为唐宋以后的姓氏亲族组织,再转型为明清以下直到现代的乡村家族组织,虽然在形态上历经演变,但其基本结构却始终保持不变,并积淀为中国人的

深层价值观。……中国的政治家都把治家的方式用于治国,家庭伦理结构成为政治法律结构的原型;中国的官僚政治机构,事实上就是一种虚拟的政治亲属辈分结构。中国的皇帝与臣民、官与民的关系,不仅是一种政治上的隶属和统治的关系,也是一种伦理亲族关系,这从 皇帝被称为“君父”、清官被称为百姓的“父母官”就可以看出来;这与欧洲中世纪君臣间的关系仅是隶属或者契约关系截然不同。

——《为什么孔子始终打不倒?》

材料二 从很早的时期起,这种血缘亲族关系的纽带在希腊社会中就被打破了,就不

成为维系社会结构的基本关系了。公元前六世纪,由民主主义政治家克里斯提尼所推动的政治和社会改革,其中一项重要内容,就是打破和改造雅典社会结构中残存的血缘亲族组织。

希腊城邦不是一个封闭的农业社会,而是一个开放的商业社会。商品经济的发达,航海贸易往来的频繁和扩大,大量外邦人的迁入定居,所有这些,都从根本上腐蚀和瓦解了古希腊社

会中那种血缘性的亲族组织。

——《希腊文明的论证》

(1)根据材料,概括指出中国传统社会血缘亲族关系的特点和希腊血缘亲族关系腐蚀和瓦 解的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,从政治角度分析血亲组织变化对古代中国和希腊的不同影 响。

6 . 家族、家庭是社会的缩影,其发展变化反映了时代变迁。阅读材料。

材料一立族长,立族正、族副,劾查良莠,宣圣谕,敦族义,创祠宇,置祭田,守坟墓,重谱牒,立宗会,叙伦理,正闺门,端蒙养。

——据明万历四十年《虎墩崔氏族谱》“族约”

注:圣谕指明太祖朱元璋的“圣谕六言”,即“孝顺父母,恭敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”。

材料二叶善镕负责这版族谱(1906年版)的编写。他详细叙述了自己留学日本十年的经历,以及对自己产生的影响,“琴自奏也,耜自耕杼,目织工自成器也,极之纤细……呈新社会庄严璀璨之现象。”“何以故?”他反问道,“此皆为国家主义的民族,而非家族主义的民族也。”……而在1867年版的《叶氏族谱》倭仁序对传统家族制充满赞誉,认为它是中国社会秩序的基础。

——周锡瑞《叶一一百年动荡中的一个中国家庭》

(1)概括材料一中“族约”内容的主要特点?这些“族约”在当时有何作用?

(2)材料二中《叶氏族谱》前后两个版本序言中的家族观念有何变化?结合时代背景分析产生这一变化的原因。

材料一周代也和商代一样,有着中央与地方行政区域的划分。周王直接控制的中央区域(“王畿”),称为“周邦”“有周”“王国”,“周邦”之外的区域被称为“万邦”“庶邦”,当指地方各类政权。

——摘自李晓杰《体国经野—历代行政区划》

(1)依据材料一和所学,简要说明周代地方行政区域管理的措施及作用。

材料二由于山川形便原则是促成地方割据的一个重要因素,因此从秦代一开始,统治者便有意识地采用了犬牙交错的原则与之相抗衡。隋唐时期之所以强调山川形便原则,是因为隋郡,尤其是唐州比秦郡小了许多,也不可能造成割据。但即使这样,犬牙交错原则在隋唐也没有完全被放弃。元明清时期,这一原则更发展得淋漓尽致。

汉武帝元封五年置十三刺史部,9部在北,4部在南。西晋前期19州,南7北12。至唐贞观元年,分全国为10道,正好5道在南,5道在北。北宋元丰时期23路,南方占14路而北方只有9路。明清时期南北方省区基本是二比一。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度》

(2)阅读材料二,概括中国古代行政区划设置的依据有哪些,并简要分析其作用。

材料一 夏商时期,分散的各部族均称为"国”,故有“执玉帛万国”之称。西周初年,天子建国,诸侯主家,“国”“家”始全称为一,诸侯自称为“国”,天子自称为“邦”。西汉初年分封诸侯王,其封邑也称为国。经过文、景两帝削藩,至汉武帝时,诸侯王的国已经改并为郡县系列,诸侯王只食其赋而不准治事,治理事务改归中央直接任命的国相负责。西汉以后,历代都有宗室封王制度。除少数朝代的封国有过相对的自治权之外,诸侯王均不得管理所封国内的军政事务,概由朝廷派遣的官员进行管理,实际上是纳入地方行政序列。

——摘编自韦庆远、柏桦《中国政治制度史》

材料二 元代实行省、路、府(州)县四级制,一级政区是行省,“掌国庶务,统郡县,与都省为表里”,省有政令则布于下,郡县有请则达于省"。全国设中书省1个,为中央机构中书省的直辖地区,又称都省、腹里。设行省11个,主要长官为平章政事、参知政事等(主要由中央朝廷的大臣兼衔),统领一省之军政事务。明代地方行政区划仍采取省制。据史籍记载,明代有省15个,清代沿袭明代地方行政体制,仍实行省制,由15省增至23省,从而为我国现代省级政区的划分奠定了基础。

——摘编自梁励《中国古代地方行政区划沿革述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周初年与西汉初年分封制的相似之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括元代行省制度的特点综合上述材料并结合所学知识,谈谈中国古代地方行政制度发展演变的趋势

9 . 材料一 在中国古代历史上,国家始终是以变体的家长制形态出现的,也就是“家天下”的变体。当时由于小农经济无法提供足够的经济支持,国家的权力机构往往并不深入到乡村社会,而是止于县政;在乡村社会通过“家国同构”的社会组织,利用乡村自治组织力量将农民束缚在土地上。农民对“家”的认同自然而然地延伸为对“国家”的认同。因此,治国和治家的规则是通用的,“三纲五常”既界定了个人与家庭的关系,又规范了个人与国家的关系。而专制皇权也正是看到了这一点,因而往往借助乡村社会内生的伦理教化来实现在乡村的统治,而不仅仅是借助“横暴的权力”。

——摘编自任剑萍《对中国古代“家国同构”之探析》

材料二 鸦片战争后介绍外国历史地理著作的问世,打开了国人嘹望世界的窗口,初步产生了真实而朦胧的世界观念,同时摒弃了“天朝大国”的守旧意识。从19世纪70年代起,尤其是甲午战后,西方近代国家观念多渠道传播输导到中国,都是以西方近代国家理念为坐标,宣扬了西方近代国家的议会制度、三权分立学说和主权在民思想,无形中构成对君权至上的天朝意识的挑战。在维新人士中,严复比较系统地把西方近代政治学说译介给国人,用进化观念观察社会和国家问题。梁启超热情传播卢梭的天赋人权论、孟德斯坞的三权分立说等理论。孙中山也主张,革命成功后建立的民国,“效法美国选举总统,废除专制,实行共和”。

——摘编自李华兴《中国近代国家观念转型的思考》

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代中国政治统治的基本特点,并分析形成上述特点的主要原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出推动近代中国国家观形成的历史因素。

古者诸侯世国(注-世代享有封国),而后大夫缘之以世官,势所必滥也。士之子恒为士,农之子恒为农,而天之生才也无择,则士有顽而农有秀;秀不能终屈于顽。……郡县之法,已在秦先。分之为郡,分之为县,俾才(注-地位低下却有才的人)可长民者,皆居民上,以尽其才而治民之纪,亦何为而非天下之公乎?……郡县之制,垂二千年而弗能改矣。合古今上下皆安之,势之所趋……

——王夫之《读<通鉴>论·秦始皇》

(1)依据材料概括王夫之对分封制和郡县制的看法。

英国送了一个国王上断头台;法国和后来的俄国,两次大革命,两个统治的家族都全部“牺牲”;美洲新大陆,出现了一个崭新的实验——美利坚合众国,一个完全由人民自己平地起楼台,组织而成的新的国家。

这些新国家的出现,改变了人民与政府的关系。因此国家权力的运作,也不能再以过去封建体制下君臣主从的关系来界定。

——许倬云《中西文明的对照》

(2)“这些新国家的出现,改变了人民与政府的关系。”依据材料并结合所学为此提供证据。

辛亥革命之所以能够从一个武装暴动转化为一场和平的权力交接,不能不说是当时各大政治势力以大局为重,以国家民族的根本利益为重。清廷、清政府、革命党、立宪党人和袁世凯以及他的那些北洋将领,各方政治势力不论拥有怎样的力量,他们都没有在这场大危机关头执意诉诸武力,而是坚持谈判,各自让步,从民族大义、国家前途着眼,退一步海阔天空。辛亥革命不仅值得中国人永远感念,而且很值得中国人好好总结,将这笔宝贵的精神财富汇入人类文明的长河,成为全人类不战的典范,为人类持久和平贡献中国人的心力和智慧。

——马勇《革命》

(3)依据材料概括作者对辛亥革命的认识。结合所学,谈谈你对辛亥革命的看法。