| A.兼顾才学和从政能力 | B.具有经世致用的色彩 |

| C.仍有因循传统的特征 | D.沦为应试者投机工具 |

| 父祖或本人有爵者(出仕) | 父祖或本人无爵者(出仕) | |

| 西晋 | 81 | 183 |

| 东晋 | 130 | 108 |

| A.官员选拔的封闭性强化 | B.普通的地方豪强出仕途径拓宽 |

| C.中正品评评议权力削弱 | D.社会各阶层的流动性得到增强 |

| A.事权分化,皇权加强 | B.军权独立,形成割据 |

| C.军政统一,效率提升 | D.吸取教训,重文轻武 |

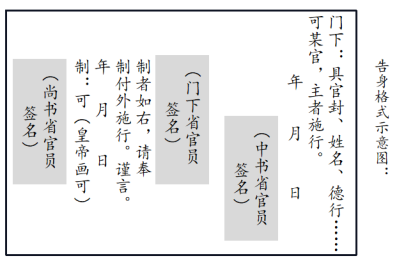

③最终由尚书省的官员签署并颁下 ④可体现三省相互牵制又分工配合

| A.①③ | B.②④ | C.①② | D.③④ |

| A.官员士绅之间关系紧张 | B.士人舆论左右地方政事 |

| C.出身等级决定行政能力 | D.科考功名影响官员威望 |

| 时期 | 概况 |

| 高祖、太宗时期 | 设立文学馆,弘文馆等学士,备君主顾问 |

| 高宗、武后时期 | 学士开始参与决策事务 |

| 玄宗时期 | 开开元初,设翰林待诏,后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策 |

| A.翰林学士逐渐控制了决策权 | B.文官地位日益提高 |

| C.三省六部制渐趋成熟 | D.朝廷内部权力的再分配 |

①秦与汉在地方均设有专门负责监察的官员

②秦与汉监察方向有别,一在中央,一在地方

③秦汉监察体制的实际效能有限

④秦汉监察机构的设置受到最高执政集团的重视

| A.①④ | B.②③ | C.①③④ | D.②③④ |

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 ……两汉时,以“侍中”“给事中”等侍从官为原型逐渐发育出专职谏官队伍与谏官官署,开始充当言谏的主要施体,皇帝罪己求谏现象非常普遍。贞观时谏议大夫等言官事前监督与给事中事后监督制度相互结合,初唐政务“鲜有败事”。宋代以降,言官多结党营私,谏官制度逐渐演化为皇帝御下之工具,始而谏院独立,继而科道合一,六科独立置署而后干脆并归督察院,成为监察六部的专职监察机构。

中国古代长期存在的言谏制度,以臣谏君的运作模式,以及给、谏分署办公的体制,表面上类似于西方近代民主制度的两院制代议制,然而实质上却是截然不同的两回事。中国古代言谏制度的思想武器是融“阴阳五行”等迷信思想与进谏尽忠的纲常观念于一体的神学政治思想,其权力基础是原始民主制度遗留下来的议事惯例与君王的授权,它体现的目标价值是君主集权而非分权与制衡,其行为没有国家的强制力之效果。

——摘编自陈秋云《中国古代言谏文化与制度研究》

材料二 中国古代言谏制度体现了对决策的民主性和科学性的追求以及在权力运行中弱者对强者的可监督性和可质疑性精神,可以启发我们积极挖掘并扩大其中的民主决策的因子,将这种特殊的“民监”运用到现实中。古语有云:“以天下之目视,则无不见也”。……将言谏中的“民”扩大化是现代普遍民主的要求,让“行政体制外的民”也能用“言谏”的方法对国家政策的制定等发表意见无悖于言谏精神。

——摘编自张盛霞《中国古代言谏制度特点及现实意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代言谏制度的变化。

(2)根据材料一并结合所学,你认为应该如何理解“中国古代言谏制度表面上类似于西方近代民主制度的两院制代议制,然而实质上却是截然不同的两回事”?

(3)根据上述材料并结合所学,探究中国古代言谏制度的现实意义。

| A.重史传统影响君主个人行为 | B.宋代史官所撰史书全都真实可信 |

| C.史官与君主间存在尖锐矛盾 | D.宋太祖不愿史书记录其真实言行 |