材料一 春秋时期,少数诸侯在各自的疆土上不再进行封建。县成为行政区划的正式名称是在战国中晚期。到春秋时期,郡的内部管理机构设置大体完备。战国末期,各国基本上形成了郡、县、乡、里上下垂直统属的地方行政组织。秦朝为纯粹的郡县二级行政区划制。秦楚之际建立了按军功分封的新型封建制,诸侯王享有高度自治权。汉景帝朝七国之乱后,诸侯王失去行政管理权,这标志着封建制被郡县制完全取代。

——摘编自张信通《秦汉里治研究》

材料二 元朝辖境空前广阔,疆域四至极远。元常设十行省,在各行省设官,令其掌管各郡县的兵甲、屯田、钱粮、漕运等大事。元行省制度创立了一种以行省为枢纽,以中央集权为主,辅以部分地方分权的新体制,对元代社会和后来的明清及近代、当代社会都产生了深远影响。

——摘编自刘宇《行省制度略论》

材料三 第一次布匿战争后,罗马人占领了西西里,并首次采用行省的形式加以治理,从而区别于意大利本土的同盟制。此后,随着罗马帝国的扩张,行省的数目逐渐提高到53个之多。罗马实行行省制后,因行省的人民是外邦人,故而在他们与罗马人发生民事纠纷时就有了法律冲突问题,这将导致罗马法的变革。

——摘编自徐国栋《行省制度的确立对罗马法的影响-以西西里行省的设立为中心》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国到秦汉时期地方行政制度的变化,并说明其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述元朝行省制度确立的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明行省制度的确立对罗马的影响。

材料一 “大人(诸侯及官员)世及以为礼”。

——《礼记·礼运》

“上品无寒门,下品无势族”。

——《晋书·刘毅传》

贫苦子弟,类皆康谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆其鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓副禹《中国考试制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出材料中涉及的选官制度并概述其发展趋势。简述这一发展趋势的积极作用。

材料二 “政治制度不是用你喜欢不喜欢,或是一种意识形态的标准来街量,其实制度之“好”或“不好”,完全取决于是否符合时代的需要。也许,最好的办法是不用“好不好“去判断它,而是看它起了什么样的历史作用;对任何一种制度我们都应该用这样的标准来街量,这才是历史的客观态度。”

——钱乘旦《西方那一块土》

(2)从材料二中提炼一个主题,并结合世界近代史的知识予以阐述。(要求:观点明喷、史论结合,逻辑严密。)

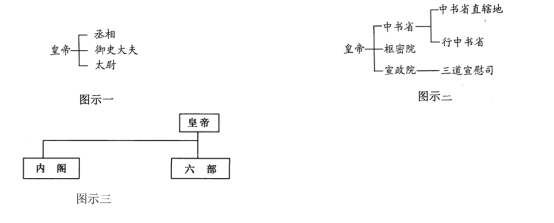

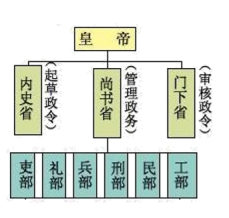

材料一

材料二

材料三 汉武帝规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,“以私恩自裂地,分其子弟”为列侯,而由皇帝制定这些侯国的名号,分别隶属于汉郡。淮南王刘安谋反,“国除为九江郡”;衡山王刘赐谋反,“国除为郡”。又颁布律令,规定王国官员地位低于一般官员,限制人们与诸侯王交游。从此,王国与汉郡无异。

——摘编自邱树森、陈振江主编《新编中国通史》

(1)材料一中的图示一、二、三反映的政治制度分别是我国历史上哪个朝代开创的?

(2)材料二反映了中国古代什么政治制度?这一政治制度有何作用?

(3)依据材料三,概括汉武帝解决王国问题的措施,并分析其意义。

(4)根据以上材料及所学知识,概括专制主义中央集权制度下的两大矛盾及两大矛盾的演变趋势。

材料一:明清时期封建巡视制度得到进一步强化。首先是巡视监察法规的系统化。明清进一步加强巡视立法,至清朝颁布了我国历史上最完整的一部以独立形式存在的监察法规--《钦定台规》,中国古代的巡视法规达到系统化程度。其二是建立严密的地方巡视系统。明清延续了唐宋以来中央对地方巡视系统多元化的趋势,建立起三个互不统属的独立系统:一是监察御史系统,包括专差、巡按御史两种;二是按察司系统,职责就是按察所属的府州县,下设主要官员有按察使;三是督抚系统,督抚即总督和巡抚。其三是加强巡视官之间的互相监督。明清统治者规定同一系统或不同系统的巡视官员可以互相监察、互相纠举,以保证巡视体系正常运转。

——《中国古代巡视制度梳略》

材料二:西方国家的问责机制是国家政治制度的一个重要组成部分,与国家的政治体制紧密相关,是责任政府的基本元素,其效力范围是整个国家。其约束的对象是整个国家的所有公职人员。西方国家对政府公职人员的监督体系主要包括法律监督、行政监督和舆论监督。尤其值得注意的是,新闻监督通过新闻媒介的传播达到全社会或公众对政府官员的监督,由于这种监督具有广泛的社会性和国民性,因而这种监督比行政监督更有效、更有力量。

——《西方官员问责制》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期我国中央对地方巡视制度强化的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代西方国家对官员监督与中国明清时期的巡视制度的不同之处。

材料一 周之失在于制,秦之失在于政不在制。……汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。

——柳宗元《封建论》

材料二 郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋,……则分之为郡,分之为县,俾才可长民者(“长民者”指管理百姓的人)皆居民上,以尽其才,而治民之纪,亦何为而非天下之公乎?

——王夫之《读通鉴论·卷一》

材料三 行省虽然拥有经济、军事、行政等权力,但这些权力都是元廷让渡给地方的,最终的决定权还操控在中央的手中,因此行省权力大而不专,这决定了它只能为朝廷集权服务。而行省行政区划中采取犬牙交错的划分原则,又从客观上瓦解了地方割据的地理条件。……

——中国论文网

材料四 雍正年间,用兵西北,以内阁在太和门外,儤直者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣皆亲臣、重臣。于是承旨、出政皆在于此矣。

——赵翼《檐曝杂记·军机处》

请回答:

(1)结合所学知识指出汉初因“矫秦之枉,徇周之制”而实行何种政治制度?据材料二并结合所学知识,概括“郡县之制”的历史作用。

(2)据材料三说明元朝行省制度为什么能加强中央对地方的有效控制?

(3)据材料四及所学知识,指出军机大臣的主要职权和军机处设置的主要影响?

材料一:汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝,这一趋势达到正式的法制化,全国优秀青年,受国家大学教育,凭其成绩,补郎补吏,加入政府。不到一百年,西汉政府早已完全是一个士人政府了。

--钱穆《中国传统政治》

材料二:魏、晋时代的九品中正制,乃因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

--钱穆《中国传统政治》

材料三:科举之善良,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

--吕思勉《中国制度史》

请回答:

(1)材料一中所说的“直至汉武帝,这一趋势达到正式的法制化”的“趋势”实际上指的是什么制度?结合所学知识,当时挑选“全国优秀青年”的标准是什么?

(2)据材料二,魏晋时期的中央政府是如何选拔官吏的?据材料二分析该选官制度实行的原因。

(3)据材料三并结合所学知识,概括该选官制度的历史进步性。

材料一 郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。官僚制是顺应中央集权和皇权制的需要而产生的一种新的组织形式和管理体制。……在官僚制时代,不管是旧贵族、新贵族,还是新兴的士人阶层,都必须通过任命,转化为官僚,才能成为政体的直接参与者。从这个意义上说,贵族从分封制下的社会政治阶层转化成了郡县制下的社会阶层。成为官僚的贵族便不再具有封地主人和天子臣属的双重身份,而仅仅只有天子臣属的一种身份。

——《文史纵横》

材料二 无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,……明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(1)根据材料一,指出分封制转型为郡县制所反映的政治体制的变化。

(2)根据材料二,指出元代地方行政制度创新的主要内涵并分析其影响。

材料一 皇帝不可以未经中书门下(三省)和枢密院而将“圣旨”以“指挥”的形式直接下达有关机构,否则,便不符合“国体”。中书门下(三省)和枢密院在接到皇帝批发的“指挥”后,也要参照前后敕令审度可否,然后行下。这样,能够防止内外臣僚通过不正当途径要求皇帝“内降恩泽”,防止“侵紊纪纲”增长侥幸”。中书门下(或中书省)和枢密院“宣奉”皇帝的命令,还要录付门下省审读,藉以驳正二府的失误。

——摘编自白钢《中国政治制度史》

材料二 有人统计:“八日之间,内外诸司奏札凡一千六百六十,计三千二百九十一事。”事务的庞杂,使朱元璋感到“密勿论思,不可无人”……于是,同年九月,朱元璋依仿古制,设置了四辅官,但任四辅官的王本等人“皆老儒,起田家,惇朴无他长”,不能胜此重任,相继致仕(退休)。洪武十五年(1382年),朱元璋又依仿宋制,设立殿阁大学士……大学士为皇帝的侍从文臣,兼备咨询,由文官兼任。但终洪武朝所设殿阁之职,对国家事务“鲜所参决”,仅备顾问而已。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)概括材料一,指出宋朝中枢机构的特点。

(2)指出材料二中朱元璋感到“密勿论思,不可无人”的直接原因,并综合上述材料和所学知识,谈谈你对中国古代中枢权力机构有何认识。

材料 自朱元璋以来,明代逐渐形成了一整套十分严密的监察体制。都察院、十三道监察御史、六科,各司其职又互相纠察,由此构成了一张纵横交错的监视网络,皇帝可总其纲,监督协调着整个国家机器的运转。明朝台谏官对国家政令的制定和执行有“各陈所见,直言无隐”之责,不仅可以参与议政,而且在具体实施中可以提出自己的意见。台谏官不仅参与铨选、考选各级官员的全部活动,而且还有弹劾百官的权力。都御史及监察御史的举劾权尤重,举劾的形式,可以“露章面劾,或封章奏劾”,也可各陈所见,共同举奏。在地方上,提刑按察司为省级执法机构,同时朝廷派出的各道监察御史、巡按御史等都要参与地方要案的审理。

——摘编自杨宁一《历史学习精要》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出明代监察体制的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价明代的监察体制。

材料一 春秋时代,郡县制开始荫芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》等

材料二 为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。为度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”,“屯重兵,多以赋入自赡”,“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力而相并”。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)据材料一并结合所学知识,概括春秋战国至南北朝中国行政区划制度的演变。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出唐、宋、元时期中央政权对地方的治理措施,并分析元代对地方治理措施产生的积极作用。