材料一 汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官,充分适应了君子贤人任官以“轨德立化”的思想。自东汉光武帝始,察举实施中“授试以职”,举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。顺帝阳嘉元年考试经术笺奏,从而出现了一个新环节,构成了察举制向科举制演进的初阶。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 唐代科举考生可以“怀牒自列于州县”,允许自由报考,当时的取土原则兼顾着士子的平日才学和科场表现,若仅就规则而言,尚不周严。为杜绝舞弊,自宋真宗朝始,各级考试的试卷一律“封弥”、“善录”,由皇帝主持的殿试也实行初考、复考、详定三级评定制度。在宋代,科举入仕者逐渐增多,成为文职官僚队伍中的核心力量。赵宋统治者鼓励敞开言路,士大夫们在处理各类国家事务之际亦敢于负责而直抒己见。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料三 唐代朝廷经常派遣监察官员或特使巡行各地,在视察地方政治的同时,监督校核官员课绩。宋代地方监司既管监察,又掌考课。宋代中央监察部门以整肃吏治为己任,也时常过问官员的善恶、能否。宋廷考察地方官吏时并不专一倚重地方监司,而经常是通过监司、御史台各自系统独立检举、相互核查。

——摘编自邓小南《课绩资格考察——唐宋文官考核制度侧谈》

(1)据材料一,概括西汉察举制的选官原则及东汉察举制的发展表现。

(2)据材料二,归纳唐宋时期科举制的发展趋势,结合所学知识分析科举制的积极意义。

(3)据材料三,概括唐宋时期官员考察制度的特点。

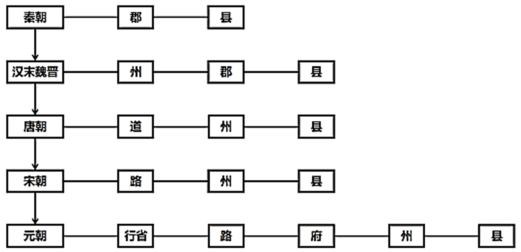

材料一 古代地方行政层级管理的变化(中央集权)示意图:

材料二 这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区划分和地方政府废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制沿革损益,而无根本性质的变动。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出地方层级管理的“变”与“不变”具体表现。

(2)根据材料并结合所学知识,分析地方层级管理变化的特点及趋势。

材料一 九品中正制,本想替当时用人定出一客观标准,还是不失此项制度所应有的传统精神的。但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”,即不需地方长官察举,更不需中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体说来,较以前是进步的。汉制规定商人不能做官,做官亦不能经商,乡举里选系由地方政府察举呈报。现在自由报考之唯一限制,即报名者不得为商人或工人。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 科举制大事年表

| 1.隋炀帝大业元年(605年) 设置进士科,科举制正式诞生 2.唐武则天长安二年(702年) 始置武举 3.宋太宗淳化三年(992年) 殿试封弥(糊名) 4.宋真宗景德二年(1005年) 殿试誊录 5.明宣宗宣德二年(1427年) 南北分卷 6.明宪宗成化二十三年(1487年) 八股文定型 7.清光绪三十一年(1905年) 废科举 |

材料三 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。……自隋唐以后,各代“大小之官,悉听吏部;纤介之迹,皆属考功”。……科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,也就必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚,也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)据材料一,指出科举制与九品中正制的异同。

(2)据材料二,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)据材料三及所学知识,分析科举制度对中国古代政治的影响。

材料一 宋朝一方面废除“公荐”的合法性,防止学子、考官之间的朋党关系,另一方面开创了“糊名”“誊录”的方法。糊名,就是将考生的姓名盖上,阅卷官员无从得到考生信息,进而使得阅卷更加地公平;誊录,就是将考生的卷子进行统一的抄录,使主考官和学生之间无法利用笔迹建立不公平的阅卷关系。并创立“特奏名”,安抚贫寒学子以及老而无成和多试而不第者,为参与到科举中却没有收获的学子开设了新的入仕途径。另外,宋代还将殿试制度化,避免了因学子与当朝官员之间有特殊关系而影响科举的公平,并规定“殿试免黜落”,同时,对于科举录取的名额也进行了大幅度地增长。

——摘编自徐振宁《中国古代科举的发展阶段及其文化特征》

材料二 西方的文官制度效法的对象是明清科举制度,但并不是全盘照搬,而是予以适应性改造。明清科举选官主要以考八股文为主,考试内容单一,在科举考试之后,任官则由国家统一调配。西方的文官制度考试一般分为笔试和复试,对通过考试的官员进行分类,建立通专人才相结合的新体系以及职前培训制度,使每个职位都可获得最佳人选,从而满足不同部门的需要。

——摘编自李永强、马慧玥《论中国科举制度对西方文官制度的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代完善科举考试制度的具体举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西方文官制度与明清科举制度的不同之处。

材料一 唐前期,尚书、门下、中书三省构成一个完整的辅助皇权运行的最高政务裁决系统,三省官员在上行和下行政务文书中的签署体现了按照环节分工、分层决策、互相制衡的政务运行机制。中书省是决策机构,凡是皇帝颁行的诏令,都要先经过中书省讨论后拟定。中书省所起草的诏令,在颁行前,必须经过门下省审议,如有不便,门下省可以驳还重议。唐尚书省机构很完备,秦汉以来,三公九卿所掌管的军政事务,大体上都已并入尚书省。在尚书都省总管下,六部尚书分管全国军政大事。

——摘编自白钢《中国政治制度通史》

材料二 在北宋的政务运行机制中,最高政务裁决机制是依托于二府三司体制之上的君主专制,在行政体制上可以称之为中书门下体制,以中书门下为首的政务裁决系统完全脱离了三省而独立运行。制敕文书的起草实行内制和外制分工的机制。文书的传宣、封驳以及上奏文书的通进等都已经成为由专门机构负责的独立环节。在北宋的政务运行机制中,最高政务的裁决、制敕文书的起草、文书的流转与落实到文书体式上的职衔签署等四者之间尽管有交叉却是相对独立、互相分离的。中枢文书行政的前三个层面都是依托于差遣性的职衔。而三省制的框架主要是存在于行令的程序之中,即文书流转和签署的环节,在前两个层面,三省不发挥作用。

——摘编自刘后滨《唐宋间三省在政务运行中角色与地位的演变》

(1)据材料一并结合所学知识,简述唐朝中枢政务运行机制,并分析其作用。

(2)据材料二,概括宋朝中枢政务运行机制的变化。

材料一秦朝是我国多民族统一国家历史的发端。秦并六国以后,疆域空前辽阔。在秦朝境内和周边地区生活着众多的少数民族。秦初“分天下以为三十六郡”,以后又增加到46郡,郡以下为县,县置令(长),受郡守节制,实现了中原和边疆行政管辖的大统一,政令通行全国。

一一摘编自马大正《中国边疆经略史》

材料二在全国所划11个行省中,岭北、辽阳、云南、湖广及甘肃都是设置于边疆地区的行省。还设置了澎湖巡检司,专门管辖今台湾、澎湖地区。在一些少数民族地区不按内地汉族区域置行省,而设置符合该地区民族特点的管理机构。例如在吐蕃地区设置政教合一的宣政院。又如在南方的云南、湖广等行省中,有些地处边远地区的民族,即任用少数民族首领充任土官,不仪在政治统治方式上从其本俗,而且在经济上也听任其固有形式继续存在。

一—摘编自马大正《中国边疆经略史》

材料三1954年《中华人民共和国宪法》规定:中华人民共和国是统一的多民族国家,各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分;民族自治地方分自治区、自治州、自治县三级……宪法颁布后,中央政府先后新建了新疆维吾尔自治区、,广西壮族自治区、宁夏回族自治区、西藏自治区。经中央政府批准,还在青海、甘肃、新疆、云南、四川、贵州等省、自治区内,先后成立了若干自治州和自治县。

一一谢庆奎《当代中国政府与政治》

(1)根据材料一指出秦朝通过哪一地方行政制度实现了“中原和边疆行政管辖的大统一,政令通行全国”。

(2)根据材料二概括当时中央政府采取了哪些措施对边疆和少数民族地区进行管理。并结合所学知识,分析这些措施的影响。

(3)材料三反映的是我国哪-一项基本政治制度?结合所学知识,概述它的实行有何重大意义。

(4)综合上述材料,概括指出制定管理边疆和少数民族地区的制度或措施应遵循怎样的原则。

材料一:春秋时期,少数诸侯在各自的疆土上不再进行封建。县成为行政区划的正式名称是在战国中晚期。到春秋时期,郡的内部管理机构设置大体完备。战国末期,各国基本上形成了郡、县、乡、里上下垂直统属的地方行政组织。秦朝为纯粹的郡县二级行政区划制。秦楚之际建立了按军功分封的新型封建制,诸侯王享有高度自治权。汉景帝朝七国之乱后,诸侯王失去行政管理权,这标志着封建制被郡县制完全取代。

——摘编自张信通《秦汉里治研究》

材料二:大部分行省的辖区包括今天的二到三个省,远远超过以前王朝的一级地方行政区。这种情况适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空档过大状况的出现,做到上下结合、浑然一体。行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统,与宋朝分割地方权力的制度明显有异。这种情况很大程度上渊源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。

——摘编自张岂之《中国历史元明清卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国到秦汉时期地方行政制度的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出元代行省制形成的原因并分析其积极影响。

材料一 中国古代的分权主要以君权与相权,决策权、执行权与监督权的划分为表现形式……汉代以后,我国的决策权、执行权与监督权就正式分由不同机关行使,实现了在职能、权力和人员等三方面的分离,和现代国家三权分立的方式相似。有所不同的是,作为宪政国家基本政治制度一部分的分权体制是从总体上以对国家权力进行有效制约为目的而作出的政治安排,这三种权力的最终来源是人民,而我国古代无论决策、执行还是监督都直接或间接地对皇帝负责。……伯利克里时代的城邦政治制度和国家权力系统,已具备了近代国家所具有的行政、司法、监督等国家职能,并开始向分权的方向过渡。

——张治平《关于分权与制衡问题的探讨》

材料二 “我们的制度被称作民主政治,那是千真万确的,因为政权不是在少数人手中,而是在多数人手里。就人的价值而言,无论任何人以何种方式显露出优于他人担任一些荣耀的公职,那不是因为他们属于特殊的阶级,而是由于他们个人才能。”

——伯利克里《在阵亡将士葬礼上的演说》

公元前5世纪雅典民主鼎盛时期,雅典总人口40万人中,奴隶20万,公民16.8万,外邦侨民3.2万。

——吴于廑、齐世荣《世界通史·古代史》

材料三 1832年:议会选举改革,新兴工业资产阶级的代表进入议会。

19世纪后半期:成年男子获得普选权。

1918年:30岁以上有一定财产的妇女获得普选权。

1969年:年满18周岁的英国男女公民都有权参加下议院选举。

——吴于廑、齐世荣《世界通史·近代史》

材料四 1832年议会改革后,工业资产阶级要求更深入、全面地改革文官制度,以适应经济发展的需要。1853年,查理·屈维廉和斯坦福·洛斯科特提出一份关于建立英国常任文官制度的报告,建议实行公开竞争考试录用制,但未获得议会通过。1855年,首相帕麦斯顿颁布了文官制度改革的第一个正式法令《关于录用王国政府文官的枢密院命令》。格莱斯顿执掌内阁后,于1870年颁布了关于文官制度改革的第二个枢密院令,规定以后所有文官职位的任命都必须通过公开竞争考试,择优录用,该令成为英国近代文官制度建立的标志。英国近代文官制度是建立在对旧的文官制度逐步改革基础上的,是根据社会发展需要以渐进的方式来推进文官制度走向完善的。建立至今已经有一百多年,但所确立的原则依然没有过时,为其他国家文官制度提供了十分有益的经验。

——摘编自肖俊《渐进的制度文明:英国文官制度的历史与贡献》《世界历史:英国文官制度改革》解说词

(1)根据材料一,中国的分权在隋唐时期最典型的制度表现是什么?从制度功能上指出古代中国的分权与雅典分权的根本不同。

(2)根据材料二、三,概况古代雅典民主政治的特点,并指出英国民主政治与雅典的不同之处。

(3)根据材料四,概括指出近代英国文官制度改革的特点。

材料一 科举制初成于隋朝而成熟于唐宋。唐中期以后,宰相群体中进士出身者达80%以上。两宋时期,公平公正的原则得以继续贯彻。据统计,宋朝科举取士达10万人,是唐朝的5倍多。隋唐之后,选拔标准的设定向治国经邦的方向发展。北宋科举重经义、策论,元朝规定科举考试要从四书五经中出题,明清两朝则固定以经义和时务策为重点考试内容,对人才的要求逐渐向经义实务并重的方向细化。国家通过科举考试逐渐确定的人才培养方向,辐射到全国的官办学校和地方社学,形成了与科举考试互相配合的文化教育体系。

——摘自解扬《评价科举制度应坚持两分法》

材料二 甲午战后,康有为指出:“中国之割地败兵也,非他为之,而八股致之也”;1903年,袁世凯、张之洞上奏:“科举一日不废,即学校一日不能大兴;士子永远无实在之学问,国家永远无救时之人才,中国永远不能进于富强,即永远不能争衡于各国。”随后清政府确立兼顾普通教育、实业教育和师范教育的近代教育学制,并于1905年谕令停科举以广学校。科举停废导致传统社会秩序和支撑官僚系统以及促使儒家文化传承的制度根基突然铲除,带来了社会震荡、政治混乱和文化断裂等后果。在科举被废后,出现为科举平反的呼声。孙中山说:“唐宋厉行考试,明清峻法执行……人才辈出;虽所试科目不合时用,制度则昭若日月。”更有学者认为科举制所蕴含的现代性具有超越帝制时代的生命力。

——摘编自刘海峰《科举革废与辛亥革命》

(1)据材料一概括中国古代科举制的特点。

(2)据材料二并结合所争知识,指出清末民初有识之士对科举制的前后态度,并分别指出其原因。

材料 在宋代,御史台“掌纠绳内外百官奸慝(te),肃清朝廷纪纲”,在监察事务中发挥着重要作用。御史“六察”之名,唐代已有之,但入宋后湮没无闻,直到宋神宗元丰三年(1080)重推六察之法,才又成为御史台监督在京官司的一种重要形式。此后,御史台设置吏、兵、户、刑、礼、工六个察案,六案各由一名御史负责,在其领导下分头对各自负责的在京官署进行文书核查,纠举其行政过程中的“稽迟违慢”等失误,并将之汇总到御史台长贰处,再将核查情况上报给中枢机构,如遇到重大问题则由当察御史同御史台长亲自向君主请示。虽然神宗大力推行六察制度,但并没有令察案取代言事成为御史台的唯一监察形式,但金元时期御史台对行政机构进行“刷卷”的职能,乃至明清六科给事中的设置,都深受六察制度的影响。

——摘编自杨光《六察法的推行与宋神宗时期监察制度的转变》

(1)根据材料并结合所学知识,分析宋神宗时期六察制度的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明宋神宗时期六察制度的影响。