1 . 关于启的继位,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”对此理解正确的是( )

| A.野史记载没有可信性 | B.年代久远的文献不具备史料价值 |

| C.历史记载具有复杂性 | D.历史结论无法确定 |

您最近一年使用:0次

2023-04-21更新

|

502次组卷

|

7卷引用:河北省沧州市孟村一中2024届高三9月月考历史试题

名校

2 . 据殷墟卜辞记载,历代商王都以天干为名号,如大乙(太祖子履,即商汤)、太甲(太宗子至)盛庚(圆耀子旬)、武丁(高宗子昭)、帝辛(纣王子寿)等。这一现象可能直接涉及到商代的( )

| A.国家组织形式 | B.王位继承法 |

| C.诸子分封次序 | D.内外服制度 |

您最近一年使用:0次

2023-05-07更新

|

875次组卷

|

9卷引用:福建省宁德市2023届高三三模(5月质检)历史试题

福建省宁德市2023届高三三模(5月质检)历史试题河北省沧州市第十一中学2024届高三9月月考历史试题陕西省西安市西咸新区泾河新城第一中学2022-2023学年高二5月月考历史试题河北省石家庄市河北正中实验中学2022-2023学年高二下学期月考(三)历史试题江西省南昌市第一中学2023-2024学年高二10月月考历史试题天津市朱唐庄中学2023-2024学年高二10月月考历史试题陕西省汉中市西乡县第一中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题河北省石家庄市第二十一中学2023-2024学年高一10月月考历史试题(已下线)宁夏回族自治区石嘴山市第三中学2023-2024学年高二上学期期末考试历史试题

3 . 据文献记载,禹死后,“启即天子位”,“益(人名)干启位,启杀之”,又有“有扈氏不服,启伐之,大战于甘”。这说明( )

| A.嫡长子继承已成王位继承的定制 | B.夏启通过战争手段获得了王位 |

| C.当时中国政治制度发生了变革 | D.大禹禅让于启引发了社会动荡 |

您最近一年使用:0次

名校

4 . 《诗经·商颂·殷武》称颂汤的业绩说:“昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王。”氏、羌是分布于今天陕西西部直至甘肃、青海一带的游牧民族,也向商称臣纳贡。这一记载表明( )

| A.商初国力强盛且凝聚力强 | B.商朝对西北地区实行间接统治 |

| C.中华文明呈多元一体特征 | D.游牧民族对中原文化的向心力 |

您最近一年使用:0次

2023-05-15更新

|

774次组卷

|

6卷引用:辽宁省沈阳市第二中学2023届高三下学期第五次模拟考历史试题

辽宁省沈阳市第二中学2023届高三下学期第五次模拟考历史试题河北省海兴县中学2024届高三10月月考历史试题(已下线)黄金卷05 -【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(辽宁专用)2024届辽宁省高三下学期模拟冲刺历史试题云南省曲靖市宣威市第三中学2022-2023学年高一下学期第三次月考历史试题湖南省邵阳市第二中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题

名校

5 . 《史记·夏本纪》曰:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》也记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”以上关于启继位的不同记载。主要说明了( )

| A.历史文献不能全信 | B.历史记载错漏明显 |

| C.对历史事件所持立场不同 | D.对启夺权方式理解有异议 |

您最近一年使用:0次

2022-11-12更新

|

138次组卷

|

2卷引用:陕西省宝鸡市、汉中市部分校联考2023届高三上学期期中考试历史试题

名校

6 . 关于启的继位,《史记夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”而《战国策·燕策一》则记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”出现上述不同说法,理解错误的是( )

| A.禅让制在禹的时代仍有很大影响 |

| B.《史记》的记载比《战国策》更可信 |

| C.从禅让制到世袭制的转变过程并非一帆风顺 |

| D.历史叙述本身是兼具主观性和客观性的复杂过程 |

您最近一年使用:0次

2022-11-18更新

|

242次组卷

|

5卷引用:河北省沧州市朝阳中学2024届高三9月月考历史试题

名校

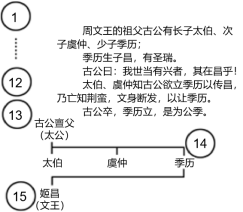

7 . 结合相关文献记载与示意图进行分析,据此可知,当时( )

| A.神权至高无上 | B.皇权唯我独尊 |

| C.世袭制开始取代禅让制 | D.承继名分制度尚未定型 |

您最近一年使用:0次

2022-11-05更新

|

675次组卷

|

4卷引用:北京市朝阳区2023届高三上学期期中考试历史试题

名校

8 . 《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”对这两段记述理解最准确的是( )

| A.王位世袭制取代禅让制 | B.宗法制度早在夏朝就遭破坏 |

| C.益主动将王位让给了启 | D.史料记录有出入历史无结论 |

您最近一年使用:0次

2022-11-10更新

|

245次组卷

|

3卷引用:陕西省咸阳市永寿县中学2024届高三上学期第一次月考历史试题

名校

9 . 《礼记·礼运》记载:大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,……是谓大同。……今大道既隐,天下为家。下列遗址最有可能的是能体现从“天下为公”到“天下为家”的是( )

| A.仰韶文化遗址 | B.二里头遗址 | C.殷墟遗址 | D.红山文化遗址 |

您最近一年使用:0次

2022-08-15更新

|

1658次组卷

|

23卷引用:湖南省常德市桃源县第一中学2023届高三8月月考历史试题

湖南省常德市桃源县第一中学2023届高三8月月考历史试题天津市武清区杨村第一中学2021-2022学年高一上学期第三阶段性检测历史试题河南省焦作市武陟县第一中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题(已下线)学易金卷:2022-2023学年高一历史上学期第一次月考(广东专用)A卷吉林省长春外国语学校2022-2023学年高一上学期第一次月考历史(理)试题山东省滨州市惠民县第二中学勇进部2022-2023学年高一9月月考历史试题河南省南阳市南召衡越实验中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题浙江省温州市平阳县佳诚高级中学2022-2023学年高一9月月考历史试题陕西省西安市西安交大附中2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省牡丹江市第二高级中学2022-2023学年高一10月月考历史试题山东省临沂第二十四中学2022-2023学年高一10月月考历史试题天津市武清区黄花店中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题吉林省通化市辉南县第六中学2022-2023学年高一10月月考历史试题海南省儋州市鑫高级源中学2022-2023学年高一10月月考历史试题安徽省芜湖中华艺术学校2022-2023学年高一9月月考历史试题天津市第三中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题湖南省益阳市安化县第二中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题海南省定安县定安中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题天津市北辰区朱唐庄中学2023-2024学年高一10月月考历史试题浙江省湖州市吴兴高级中学2023-2024学年高一10月月考历史试题广西壮族自治区桂林市平乐县平乐中学2023-2024学年高一10月月考历史试题湖南省泸溪县第二中学2023-2024学年高一上学期第一次质量检测历史试题广东省广州市白云中学2023-2024学年高一12月月考历史试题

名校

10 . 在甲骨卜辞中,商王自称“余一人”,王以下有各级的贵族与官吏,如“尹”、“卜”、“工”等;《尚书.盘庚)中也有“邦伯师长、百执事之人”等官名的记载。这表明商代

| A.早期国家已经出现 | B.甲骨文记载内容丰富 |

| C.官僚制度趋于完备 | D.等级秩序较为森严 |

您最近一年使用:0次

2022-01-13更新

|

1256次组卷

|

11卷引用:山东省济南市2022届高三上学期期末(一模)考试历史试题

山东省济南市2022届高三上学期期末(一模)考试历史试题山东省聊城市2022届高三上学期期末考试历史试题安徽省安庆市怀宁县第二中学2022届高三上学期期末考试历史试题(已下线)一轮巩固卷08-【赢在高考·黄金20卷】备战2022年高考历史模拟卷(全国卷专用)(已下线)专题01先秦时期-备战2023年山东历史新高考【3年真题+1年模考】精练【学科网名师堂】第1讲中华文明的起源与早期国家(配套练习·)-2023年高考历史一轮复习配套练习(新教材版)(已下线)中国古代史核心考点03商和西周-高考历史二轮复习核心考点精炼河南省南阳市邓州春雨国文学校2024届高三8月月考历史试题河北省沧州市运河区颐和中学2024届高三10月月考历史试题2022年广西壮族自治区学业水平考试押题预测卷 (一)历史试题湖南省怀化市湖天中学2022-2023学年高二9月月考历史试题