22-23高三上·浙江金华·阶段练习

名校

1 . 北宋《神童诗》里有言∶“天子重英豪,文章教尔曹”“满朝朱紫贵,尽是读书人”“朝为田舍郎,暮登天子堂;将相本无种,男儿当自强。学乃身之宝,儒为席上珍。”据此判断,下列对宋代科举制解读正确的是( )

| A.成为选官的唯一途径 | B.科举考试选拔程序不公 |

| C.考试内容是四书五经 | D.扩大了社会阶层的流动 |

您最近一年使用:0次

2022-11-10更新

|

307次组卷

|

8卷引用:模拟卷02-2023年高三历史对接新高考全真模拟试卷(云南,安徽,黑龙江,山西,吉林五省通用)

(已下线)模拟卷02-2023年高三历史对接新高考全真模拟试卷(云南,安徽,黑龙江,山西,吉林五省通用)浙江省金华市金华十校2023届高三11月月考历史试题四川省南充市营山县第二中学2022-2023学年高一上学期第三次月考历史试题江西省南昌市南昌县莲塘第一中学2022-2023学年高二上学期期末考试历史试题广东省东莞实验中学2022-2023学年高一上学期月考(二)历史试题广东省东莞市第四高级中学2024届高三10月月考历史试题吉林省长春外国语学校2024届高三上学期期中考试历史试题(已下线)专题03 宋元到明清(4大考点11个易错点)-备战2024年高考历史考试易错题(新高考专用)

2 . 《文献通考》记载:“延康(东汉献帝)元年,尚书陈群以为天朝选用,不尽人才,乃立九品官人之法。州郡县俱置大小中正,各取本处人在诸府公卿及台省郎吏有德充才盛者,为之区别。”下列关于“九品官人法”的解读,正确的是

| A.由“中正官”根据出身门楣评定人物的才能 |

| B.是各个州郡县选拔各自地方官员的选官制度 |

| C.考选方式封闭,造成世家大族对官场的垄断 |

| D.为知识分子提供了参政机会,打破门第界限 |

您最近一年使用:0次

名校

3 . 阅读材料,完成下列要求

从材料中选择三个谣谚分别加以解读,得出一个关于宋代历史的结论。(要求:解读合理,持论有据,结论与解读要有内在联系)

材料 谣谚,即歌谣和谚语的合称,其中颇多直接反映人民思想感情之作。在宋代,谣谚流传广泛,为研究宋代历史提供了丰富的素材。如表是节选的部分宋代谣谚。

| ① | 做人莫做军,做铁莫做针。 |

| ② | 苏湖熟,天下足。 |

| ③ | 军不如县,县不如镇(工商市镇)。 |

| ④ | 朝为田舍郎,暮登天子堂。 |

| ⑤ | 恭敬不如从命,受训莫如从顺。 |

| ⑥ | 近来世俗多颠倒,只重衣衫不重人。 |

| ⑦ | 道林三百众,书院一千徒。 |

| ⑧ | 撼山易,撼岳家军难。 |

| ⑨ | 取士不问家世,婚姻不问阀阅。 |

| ⑩ | 今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。 |

| ⑪ | 凡有井水处,皆能歌柳词。 |

| ⑫ | 二月卖新丝,五月籴(dí买)新谷。 |

——摘编自赵瑶丹《论宋代谣谚》等

从材料中选择三个谣谚分别加以解读,得出一个关于宋代历史的结论。(要求:解读合理,持论有据,结论与解读要有内在联系)

您最近一年使用:0次

2022-06-03更新

|

365次组卷

|

4卷引用:四川省泸州市泸县第二中学2022届高三高考仿真考试(四)文综历史试题

名校

4 . 北宋宁波人汪洙所作的《神童诗》中有这样的内容:“朝为田舍郎,暮登天子堂,将相本无种,男儿当自强。……天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,唯有读书高。”对诗中内容解读正确的是

① 这种现象使得社会各阶层流动性增大,不利于社会稳定

② 有利于加强专制主义中央集权制度

③ 有利于打破世家大族垄断官场的情形,是官僚政治取代贵族政治的重要标志

④ 有利于社会上重学风气的形成,但不利于科学技术的发展

① 这种现象使得社会各阶层流动性增大,不利于社会稳定

② 有利于加强专制主义中央集权制度

③ 有利于打破世家大族垄断官场的情形,是官僚政治取代贵族政治的重要标志

④ 有利于社会上重学风气的形成,但不利于科学技术的发展

| A.②④ | B.②③ | C.①② | D.③④ |

您最近一年使用:0次

2020-10-14更新

|

150次组卷

|

7卷引用:2016年甘肃天水一中高三下期第四次模拟考试历史试卷

5 . 唐代科举制部分记录表,据此进行解读正确的是

| 始自武德辛已岁四月一日,敕诸州学士及早有明经及秀才、俊士、进士,明于理体,为乡里所称者,委本县考试。 | (唐末)王定保《唐摭言》 |

| 大抵众科之目,进士尤为贵,其得人亦最为盛焉。 | (北宋)欧阳修等《新唐书》 |

| 终唐世为常选之最盛者,不过明经、进士两科而已。 | (清)王鸣盛<十七史商榷》 |

| A.《唐摭言》中进士科开始设于唐初的观点具可信性 |

| B.《新唐书》对唐代科举制科目设置的研究不够透彻 |

| C.《十七史商榷》对唐科举制记录时间较晚可信度下降 |

| D.唐代设有进士科、明经科等科别得到相关史料的印证 |

您最近一年使用:0次

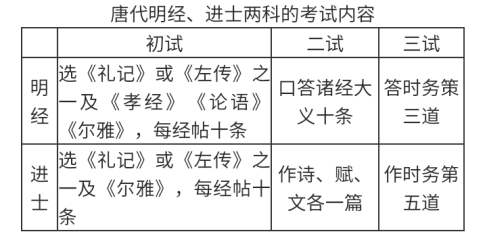

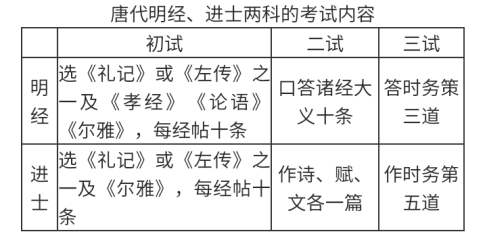

6 . 由下表可知,在唐代

①科举制成为选官的主要方式②进士科更能选拔有处理政务能力的人才

③明经科侧重对经义的记忆和解读④唐诗创作的繁荣与进士科考试密切关联

①科举制成为选官的主要方式②进士科更能选拔有处理政务能力的人才

③明经科侧重对经义的记忆和解读④唐诗创作的繁荣与进士科考试密切关联

| A.①② | B.③④ | C.②③④ | D.①②③④ |

您最近一年使用:0次

2021-05-05更新

|

465次组卷

|

2卷引用:浙江省宁波市2021届高三二模历史试题

7 . 由下表可知,在唐代唐代明经、进士两科的考试内容

①科举制成为选官的主要方式

②进士科更能选拔有处理政务能力的人才

③明经科侧重对经义的记忆和解读

④唐诗创作的繁荣与进士科考试密切关联

| 初试 | 二试 | 三试 | |

| 明经 | 选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条 | 口答诸经大义十条 | 答时务策三道 |

| 进士 | 选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》,每经帖十条 | 作诗、赋、文各一篇 | 作时务策五道 |

②进士科更能选拔有处理政务能力的人才

③明经科侧重对经义的记忆和解读

④唐诗创作的繁荣与进士科考试密切关联

| A.①② | B.③④ | C.②③④ | D.①②③④ |

您最近一年使用:0次

2021-04-22更新

|

455次组卷

|

8卷引用:浙江省宁波市2021届高三4月选考适应性考试历史试题

浙江省宁波市2021届高三4月选考适应性考试历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮(浙江专用)-考点01古代中国的政治制度2021-2022学年高二历史上学期点对点专项训练(选择性必修一)-第5课中国古代官员的选拔与管理2022年高考历史一轮复习专题检测卷(新教材新高考)-专题02三国两晋南北朝的民族融合和隋唐统一多民族封建国家的发展隋唐制度的变化与创新(名题荟萃)-2023届高三统编版历史一轮复习河南省南阳市第一中学2022-2023学年高一上学期第二次月考历史试题(已下线)考点07隋唐制度的变化与创新-【精华备考】2023年高考一轮基础学案(纲要上)吉林省长春市第五中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题

8 . 国家权力的分布与政策的实施对社会发展产生了重要影响。阅读材料,回答问题。

材料一 6世纪以前和10世纪以后的政治体制和官僚形态存在着重大区别。南北朝以前,贵族集团对政治具有强大影响,官吏的任命基本以门第为标准,地方佐官由长官辟举,中央与地方在具体政务运作的层面上并未完全联结为一个整体。而到北宋时期,各级政府,包括中央政府,都是由官僚而非贵族负责运转,贵族作为一个社会阶层对帝国政治运作的影响力基本消退,就连此前皇室内部影响皇权运作的宗室、外戚、后宫、亲王甚至皇太子等力量,也基本从政治上淡出。官吏全部由中央政府按才学标准和官职资历加以任命。中央与地方在各方面具有政务的运作中走向一体化,皇帝本人也走到了处理国家政务的前台,“朝廷(皇帝与宰执为首)----州县----百姓”架构下的国家形态基本成型。

——刘后滨《政治制度史视野下的唐宋变革》

(1)依据材料和所学,分析说明6世纪以前和10世纪以后中国政治体制和官僚形态的变化及成因。

材料二 20世纪30、40年代,许多学者主张在中国实行统制经济。经济学家马寅初1935年在《中国经济改造》一书中认为统制经济源于苏联的计划经济,由于当时资本主义的自由竞争经济遭遇到严重的危机,世人“一闻苏俄计划经济之成绩,安得不靡然风起,视为宝典”。马寅初还认为:面对西方国家的倾销政策,中国保护幼稚工业,除保护税外,用统制的办法,发展国内工业与之相抗,亦为今日国际经济竞争之武器;贫弱之国,除统制之外,殊无法抵抗其潮流也。

但到1940年,马寅初就对统制经济提出批评,将锐利的笔锋指向打着“经济统制”旗号的官僚资本:吾人以千数百万同胞之死伤,数百万财产之损失,希冀获得胜利以求民族之快快复兴,决不愿以如是巨大之牺牲来交换几个大财神,将吾人经济命脉操在手中。

——摘编自钟祥财《20世纪三四十年代中国的统制经济思潮》

(2)依据材料,说明20世纪30、40年代马寅初对统制经济的态度发生了怎样的变化?分析其观点前后不同的原因。

材料三 “重商主义”是西欧15~18世纪的经济思想。重商主义者借助国家的力量推行自己的政策主张,工商业阶层希望得到国家的有力保护。在整个重商主义时代,国家干预被强烈要求“保护贸易并粉碎阻挡商业扩张的种种中世纪羁绊”。

18世纪末,亚当·斯密对重商主义提出批评。他认为国家干预经济活动是十分危险的,主张一切听其自然,允许资本家自由地朝廷经济活动:自由经营、自由竞争、自由贸易。

20世纪30年代,凯恩斯则赞扬重商主义,认为重商主义有“科学真理成分”。他不相信市场机制或一只看不见的手可以解决危机和失业问题,而相信现代资本主义只有在国家这一只看得见的手的帮助之下才能达到充分就业的均衡。凯恩斯的经济政策观点的核心是反对经济自由主义,扩大政府职能,主张国家干预。凯恩斯经济学很快取代传统经济学的正统地位,并在一段较长的时期内成为西方国家制定经济政策的理论依据。

(3)以“政府权力与市场关系”这视角,结合所学,对材料中所蕴含的历史信息进行解读。

材料一 6世纪以前和10世纪以后的政治体制和官僚形态存在着重大区别。南北朝以前,贵族集团对政治具有强大影响,官吏的任命基本以门第为标准,地方佐官由长官辟举,中央与地方在具体政务运作的层面上并未完全联结为一个整体。而到北宋时期,各级政府,包括中央政府,都是由官僚而非贵族负责运转,贵族作为一个社会阶层对帝国政治运作的影响力基本消退,就连此前皇室内部影响皇权运作的宗室、外戚、后宫、亲王甚至皇太子等力量,也基本从政治上淡出。官吏全部由中央政府按才学标准和官职资历加以任命。中央与地方在各方面具有政务的运作中走向一体化,皇帝本人也走到了处理国家政务的前台,“朝廷(皇帝与宰执为首)----州县----百姓”架构下的国家形态基本成型。

——刘后滨《政治制度史视野下的唐宋变革》

(1)依据材料和所学,分析说明6世纪以前和10世纪以后中国政治体制和官僚形态的变化及成因。

材料二 20世纪30、40年代,许多学者主张在中国实行统制经济。经济学家马寅初1935年在《中国经济改造》一书中认为统制经济源于苏联的计划经济,由于当时资本主义的自由竞争经济遭遇到严重的危机,世人“一闻苏俄计划经济之成绩,安得不靡然风起,视为宝典”。马寅初还认为:面对西方国家的倾销政策,中国保护幼稚工业,除保护税外,用统制的办法,发展国内工业与之相抗,亦为今日国际经济竞争之武器;贫弱之国,除统制之外,殊无法抵抗其潮流也。

但到1940年,马寅初就对统制经济提出批评,将锐利的笔锋指向打着“经济统制”旗号的官僚资本:吾人以千数百万同胞之死伤,数百万财产之损失,希冀获得胜利以求民族之快快复兴,决不愿以如是巨大之牺牲来交换几个大财神,将吾人经济命脉操在手中。

——摘编自钟祥财《20世纪三四十年代中国的统制经济思潮》

(2)依据材料,说明20世纪30、40年代马寅初对统制经济的态度发生了怎样的变化?分析其观点前后不同的原因。

材料三 “重商主义”是西欧15~18世纪的经济思想。重商主义者借助国家的力量推行自己的政策主张,工商业阶层希望得到国家的有力保护。在整个重商主义时代,国家干预被强烈要求“保护贸易并粉碎阻挡商业扩张的种种中世纪羁绊”。

18世纪末,亚当·斯密对重商主义提出批评。他认为国家干预经济活动是十分危险的,主张一切听其自然,允许资本家自由地朝廷经济活动:自由经营、自由竞争、自由贸易。

20世纪30年代,凯恩斯则赞扬重商主义,认为重商主义有“科学真理成分”。他不相信市场机制或一只看不见的手可以解决危机和失业问题,而相信现代资本主义只有在国家这一只看得见的手的帮助之下才能达到充分就业的均衡。凯恩斯的经济政策观点的核心是反对经济自由主义,扩大政府职能,主张国家干预。凯恩斯经济学很快取代传统经济学的正统地位,并在一段较长的时期内成为西方国家制定经济政策的理论依据。

(3)以“政府权力与市场关系”这视角,结合所学,对材料中所蕴含的历史信息进行解读。

您最近一年使用:0次

2020-09-18更新

|

612次组卷

|

2卷引用:2015届北京海淀区高三下期适应性练习文综历史试卷

9 . 两汉的察举与考试相辅而行,察举贤良方正时,便有对策之试。如《石林燕语》载:“汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。”对上述两汉用人政策解读最为准确的是

| A.以德取人的录用原则 | B.德才兼备的取仕倾向 |

| C.考试入仕的选才标准 | D.唯才录用的用人理念 |

您最近一年使用:0次

2019-08-12更新

|

535次组卷

|

13卷引用:江苏省金陵中学、海安中学、南京外国语中学2019届高三第四次模拟考试历史试题

江苏省金陵中学、海安中学、南京外国语中学2019届高三第四次模拟考试历史试题江苏省包场高级中学2019届高三5月教学质量检测历史试题2019年江苏省南通市包场高级中学高三5月质量检测历史试题河南省驻马店市2018-2019学年高二下学期期末历史试题河北省唐山市第一中学2019-2020学年高二上学期期中考试历史试题甘肃省张掖市高台县第一中学2020届高三上学期期中考试历史试题新疆伊犁州伊宁市第八中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题内蒙古乌兰察布市集宁一中2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题吉林省辽源市田家炳高级中学2019-2020学年高二下学期第三次月考历史试题内蒙古包头市第一中学2020-2021学年高一9月月考历史试题2021年秋季高三历史开学摸底考试卷-山东专用-卷03山东省泰安市宁阳县第四中学2022-2023学年高二6月月考(段测2)历史试题重庆市黔江中学校2023-2024学年高二11月考试历史试题

名校

10 . 《唐书》记载:唐代830多名进士中,士族子弟约589人,小姓约109人,寒素家庭子弟约132人。对这一结构的出现解读合理的是唐代

| A.科举制是为选拔士族子弟而设立的 |

| B.科举制是对九品中正制的继承 |

| C.士族子弟有优厚的家庭文化素养 |

| D.科举制缩小了人才选拔范围 |

您最近一年使用:0次

2018-10-24更新

|

501次组卷

|

3卷引用:湖北省孝感市应城一中2019届高三上学期10月联考历史试卷