1 . 根据材料并结合所学知识回答问题。

材料 中国从西周就开始了权力监督的制度建设。秦汉时期已有大量相关法规,如关于官吏任用与铨选的《置吏律》、关于官吏调任与监察的《效律》和考核官吏为政情况的《上计律》等。唐朝时出现了中国历史上第一部专门的行政法典——《唐六典》,首次以法典的形式为行政监督提供了完备的法律根据。在此基础上,宋朝不仅大量充实各项监察法规,诸多行政制度也体现了权力监督理念,如在人事任用上通过“避亲法”、“避嫌法”等回避制度约束官员权力。明清两朝也制定了专门的行政法典和比较完善的监察法,对监察考课机关的职掌权限、官员的条件及责任义务等做出详细的规定。

——据白钢《中国政治制度史》

请回答:

(1)根据材料,概括指出古代中国权力监督的突出特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析古代中国权力监督的影响。

材料一 中国古代从西周起就开始了权力监督问题的理论探讨,也是从这个时候开始有了权力监督的制度建设的尝试。随着朝代的更换,这一制度在不断的充实与发展,逐渐完善。……秦汉处于中国封建官僚体制初创时期,各项制度均在尝试建设之中,这一时期有了大量的有关机构设置、取官管理的行政法规……这些法律内容为汉朝所继承。……唐宋时期有关“监督”的法律规范已经相对完备。明清时期的“监督”法律规范更加丰富完备,除在基本法典中涉及行政监督的内容之外,两个时期均仿唐朝制定了专门的行政法典,明有《大明会典》《正德会典》,《万历会典》;清有康熙、雍正、乾隆、嘉庆、光绪五部会典,后在光绪朝总汇为《大清会典》。为了明确中央行政各都院的办事规则,清时还制定了六部则例,对中央行政详加规范。明清时期的考课监察立法也日益完善。

——整理自孙季萍《中国古代权力监督制度评析》

材料二 权力制衡在近代成为一种民主政治的法治原则,应当归功于启蒙思想家的努力。孟德斯鸠及其他思想家将权力制衡的基本理论归结为两个基本思想:不受约束的权力必然腐败,绝对的权力导致绝对的腐败;道德约束不了权力,权力只有用权力来约束。近代以来西方法治的发展,在严格意义上就是这两个基本思想的外化。严格意义上,近现代法治史,就是一部权力约束和制衡史。而全部近现代法治史都证明了一个基本事实:不受约束的权力必然腐败,权力只有用权力来约束。

——蒋德海《为什么说权力制衡比权力监督更重要》

(1)根据材料一,概括中国古代权力监督的突出特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国古代权力监督与西方近代权力制衡本质上的不同。

3 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋代时,中央的监察机构仍为御史台,改长官御史中丞为御史大夫,下设治书御史2人为副;改检校御史为监察御史,共12人,专执掌外出巡察。唐初,中央设御史台,由正三品御史大夫为长官,设正四品御史中丞2人为辅佐。御史台的职权是“掌邦国刑宪典章之政令,以肃正朝列”(《唐六典》卷十三)。御史台下设三院:台院,侍御史属之,“掌纠举百僚,推鞫狱讼”;殿院,殿中侍御史属之,“掌殿廷供奉之仪式”;察院,监察御史属之,“掌分察百僚,巡按州郡,纠视刑狱,肃整朝仪”(同前)。唐初全国分为10个监察区,称10道(后增为15道),每道设监察御史1人(先后称为按察使、采访处置使、观察处置使等),专门巡回按察所属州县。

材料二 宋代中央沿袭唐制,并明确规定,未经两任县令者不得任御史之职。按规定,御史有“闻风弹人”之权,每月必须向上奏事一次,称“月课”;上任后百日必须弹人,否则就要罢黜为外官或受罚俸处分,名为“辱台钱”。

——以上材料均整理自《中国古代监察制度》

材料三 中国古代的行政监察制度,对监察人员的任用作了很多规定。在监察官的使用方面,“久则情亲而弊生,望轻而法玩”。“二周年一替”都是古人对监察官使用期限的认识和规定。并制定了《监察六事》《巡按察六》《设立宪台格例》《互察法》等规定监察官的职责。西汉时御史大夫虽然是“三公”之一,但其秩仅为二千石,而另“二公”为秩万石;唐代,监察御史是正八品;宋元明监察御史为七品,也就相当于知县。……当然,古代的监察制度是为封建专制统治者服务的,其局限性是很明显的。

——摘编自曹凯旋《中国古代行政监督制度之借鉴》

(1)根据材料一,概括指出唐代监察制度较之隋代有何发展。根据材料二,分析宋代有关监察规定的利弊。

(2)根据材料一、二,总结唐宋时期监察制度发展的规律。

(3)根据材料三,概括中国古代对监察人员任用的主要特点。并结合材料和所学知识,简要评价古代监察制度。

4 . 材料一 洪武十五年,朱元璋在中央设都察院,后升为正二品衙门,集纪检、组织、公安、司法职能于一身。为了监察中央六部的活动,还创立了六科给事中,并建立了御史巡按地方的制度。明朝监察制采取“以卑临高”的制约机制,赋予监察文武百官的大权,有事可以直除天子。监察官的选拔非常严格,非进士不能录用,使监察官的职位显得十分尊崇,升迁也非常快。明朝的监察制度具有动态机制,采取定期与临时相互交替的巡按方式对地方官员进行考察监督。

明代监察制度只赋予监察官“弹劾权”,对贪官的惩治取决于皇帝的好恶与喜怒,随着封建制度的日益衰败,最终沦为统治阶级集团内部争权夺势、党同伐异的工具,从而失去了澄清吏治的制衡作用。在明世宗嘉靖至明神宗万历的近百年间,无论是监察官还是被监察的廷臣,都高举着效忠皇上与反腐败的大旗,相互攻讦,形成了东林、齐、楚、浙四党交恶和内阁、吏部与言官三足鼎立的局面。

——摘编自赵刚《制度不是万能的——杂谈朱无璋反腐败和明朝的监察制度》

材料二 西方监察专员制度发端于1809年,是一个由宪法或立法机关通过立法或国会决定的、由一个独立的高级官员负责的办事机构。监察专员制度的主要目标是改进公共行政和提高政府的公信力,后因保护人权、反腐败等需要,监察专员逐渐向地方政府、国际组织、公司以及非政府组织、大学扩展。监察专员制度主要有三大功能:一是监察专资采取非司法方式解决行政机关与普通公民之间的行政争端;二是监察专员通过约束政府权力,弥补司法系统对行政权约束的不足;三是监察专员通过为普通公民提供及时救济,保护公民的相关权利。监察专员制度逐渐与各国法治国家、法治政府建设合流,成为各国加强法治建设的一个重要组成部分。

——摘编自袁新华《西方监察专员制度对我国监察体制改革的启示》

(1)根据材料并结合所学知识,指出明朝监察制度的特点并分析其作用。

(2)根据材料二,概括西方监察专员制度的主要功能。综合上述材料,从政治体制的角度分析两种监察制度产生不同结果的原因。

材料一 明太祖罢御史台,设都察院为最高监察机关,为百官表率,协同吏部考核官员,与刑部、大理寺共同审案。都御史为都察院长官,与六部尚书并称“七卿”。按行政区划设十三道监察御史,分掌地方监察。凡出巡的都御史或副都御史,可分别授予总督、提督、巡抚及经略等官衔,督抚可不请示皇帝而“便宜从事”,在组织上仍隶属都察院,起初为临时派往某地监察,后为加强统治而固定化。清雍正元年,为避免监察机构重叠,提升监察机关职能,改变给事中制度对皇权的制约,把专察六部的六科合并于都察院,实现了科道合并、台谏合一。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

材料二 1906年,迫于内外压力,受三权分立等思想影响,清政府拟定《都察院整顿变通章程》;裁撤都御史人数总额;裁撤六科,只设给事中二十人,按行省分设二十二个道;新设都察院研究所,购买书籍及京外报纸,作为科道官员纠察裁判的参考资料。此外,新设的检察厅专管司法监察事务,都察院稽查京师地方治安的监察机构——五城兵马司被取消。清朝覆亡,都察院被废除。但其监督职能被不同的机构所继承和发展。1912年中华民国建立,先后颁市《中华民国临时约法》《参议院法》《议院法》等,都体现了议会监察制度,行使立法、行政、舆论之监督。

——摘编自刘志勇《清末都察院改革:方案设计、改革结果及其影响》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期都察院的演变趋势及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清末民初监察制度的新变化,并分析其原因。

6 . 历史重大改革回眸

材料明朝时期,监察制度得到充分发展和完备。洪武年间,中央将御史台改为都察院,“主纠察内外百官之司”。永乐始定为十三道监察御史,共110人,置按察司,设按察使分别掌管地方监察事务。洪武六年(1373)设立“六科给事中”监察六部百司,永乐时六科给事中作为对朝中六部的监察机构,和十三道监察御史作为对地方的监察机关同时并行,将地方分区监察和中央按系统监察相结合。

明朝还建立了御史出使巡按地方的制度,洪武十年(1377)明太祖诏遣监察御史巡按州县,名为巡按御史。洪武时派遣亲信、重臣带宪衔出巡,谓之巡抚。正统四年(1439)正式制定颁布了《宪纲条例》,对监察官的地位、职权、选用、监察对象以及行使权力的方式和监察纪律作了详细的规定。万历十五年(1587)成书的《大明会典》所载都察院法规和六科给事中法规,不仅对监察职能、履行职务的效益等方面规定得极为详尽,而且制定了具体的部门监察法规及施行细则。

——摘编自白寿彝主编《中国通史·明时期(上册)》

(1)根据材料和所学知识,概括明朝监察制度的特点。

(2)根据材料和所学知识,指出明朝监察制度的作用。

7 . 材料一 明朝初建,开国皇帝朱元璋就谕旨告诫群臣:“天下初定,百姓财力俱困,……唯廉者能约己而利人,贪者必损国而厚己。有才敏者,或尼于私,善柔者,或昧于欲,此皆不廉政之也,尔等当深戒之”。为了巩固皇权,率先设立锦衣卫以监视官民。

朱元璋深谙作为“防民之具,辅治之术”的法律的极端重要性,建国伊始,就在继承前代法律文献的基础上制订颁行《大明律》,紧接着又亲自编定《明大诰》。朱元璋立法一为治民,二为治吏,尤其是《明大诰》则着重于惩治贪官,可以视为反贪刑事特别法。连私下收受一件衣服、一双袜子、一条头巾、四本书的,也要定罪。

朱元璋唯一的亲侄、开国功臣朱文正,亦因违法乱纪而被罢了官职;朱元璋的女婿、附马都尉欧阳伦,凭着自己是马皇后亲生女儿安庆公主的丈夫,不顾朝廷的禁令,向陕西贩运私茶。后来河桥巡检司的一位小吏向朱元璋告发了此事,朱元璋立即下令赐死欧阳伦,同时发了通敕令,表扬那位小吏不畏权贵的斗争精神。

材料二 2009年,中共中央制定《中国共产党巡视工作条12.》,决定成立中央巡视工作领导小组,并将中央纪委、中央组织部巡视组更名为中央巡视组。2015年《中国共产党巡视工作条例》对巡视工作,包括中央巡视组的工作进行了进一步规范和明确。2017年9月7日至11日在中央电视台综合频道每晚8点首播《巡视利剑》,由中央纪委宣传部、中央电视台联合制作的五集电视专题片,分别是《利剑高悬》《政治巡视》《震慑常在》《巡视全覆盖》《破解“历史周期率”》。

早在中共七届二中全会上,毛泽东再次告诫全党,因为胜利,党内的骄傲情绪,以功臣自居的情绪,停顿起来不求进步的情绪,贪图享乐不愿再过艰苦生活的情绪,可能生长。建国初期针对一些党员干部经受不住考验,贪污受贿等腐败现象,中国共产党果断采取措施,在全国开展了反贪污、反浪费、反官僚主义的“三反”运动。据不完全统计,到1952年1月,全国共查出贪污旧币1000万元以上的贪污犯10万余人,判处死刑的有42人。紧接着在1952年4月8日,中央人民政府委员会通过《中华人民共和国惩治贪污条例》,新中国第一次以法律形式对贪污罪的惩治作出明确规定。……这一阶段的反腐败主要不是依靠法制和专门的反腐机关,而是依靠党和政府自上而下领导和发动的群众运动,如先后开展的整风运动、四清运动等。

(1)根据材料一概括明朝初年反腐防腐的主要举措,结合所学知识分析其最终结果及出现这一结果的症结。

(2)根据材料二分析中共反腐举措的特点,联系材料一并结合所学知识谈谈你对中国共产党不断反腐惩贪的认识。

8 . 如何选择合格的人才作为官员,并对其进行有效的监督,既关系到统治者意志的贯彻,又关系到国家的平稳与政权的安危,古今中外都对此进行了探索。阅读材料,完成下列要求。

材料一中国古代选官制度一直在发展创新。在察举制下州郡长官获得重大的选官权力,举主与被举者之间往往结成密切的依附关系,后者成了前者的“古吏”,还承担着一些封建义务。但随着考试之法的建立以及这一环节的日益重要,情况就在逐渐变化。地方长官提供给被举者的,已不是举后即可得到的官位,而只是一个考试机会。行官与否,在于应试者的个人才学;而耀第与授官,则是中央的权力。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二

政治恩赐制是中世纪及近代英国任用官员的主要方式,表现为政府官员不是通过考试,而是君主以恩赐方式将宫廷及政府官职授予其信任的贵族。……到了18世纪末,由于“恩赐制”的影响,文官系统相当紊乱:1786年,海军部财务处长官和陆军部主计处长官每年分别花费500镑和1000镑雇人代职,官体剩余部分留作己用。…….最显荒唐的是一批领取干薪者的存在。他们虚领职衔,无所事事,按时支薪,不愁衣食,是典型的寄生者。18世纪30年代,第一任内阁首相沃尔的儿子尚在幼年,每年即可支取400年金。至1780年,有的审计官已有三十余年没有履行职守。….19世纪中后期,议会对文官体制进行全面整顿和根本性改革,建立了近代文官制度。

——摘编自阎照祥《英国政治制度史》

材料三

古代监察制以专制王权为中枢;监察制以服务王权为最高原则;监察官为维护皇权而监察百官,是天子耳目之任。

——方乾《论中国古代监察制度的不独立性》

材料四

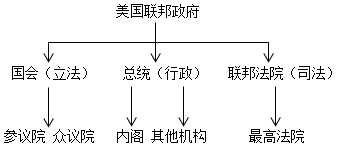

美国的官员监督采取了一种新形势,如下图:

(1)据材料一和所学知识,概括指出汉与唐选官制度的不同。

(2)据材料二,指出19世纪后期英国任用官员方式有何变化?并分析变化的原因。

(3)据材料三,指出古代建立监察制度的主要目的。

(4)据材料四,指出美国联邦政府权利运作的主要特点。

9 . 对公权力运行进行监察的行政监督机制,是人类政治文明的成果之一。阅读下列材料:

材料一(明朝)设六科给事中,按六部的业务进行对口监察,有单独上奏言事,监督和弹劾百官的权力。六科被称为“风宪之司”,可以风闻奏事,而不一定负核实的责任,所以当时的六部官员“无敢抗科参而自行者”。明代的东厂、西厂、锦衣卫等都是君主直接委派的特别亲信,他们用公开或秘密的方式进行特别监察,往往用于治理大狱、检举吏民奸罪,伺察密告

——韦庆远、柏桦《中国政治制度史》

材料二每年一度的不满意测试……目的就是要阻止任何人成为太受欢迎的人,阻止像庇西特拉图(公元前五世纪中期的雅典独裁者)这样的人,企图利用公民大会作为成为僭主的台阶。每一年,雅典人投票放逐一人达10年之久,这是一种预防犯罪的处罚。

——伊恩•莫里斯《希腊人历史、文化和社会》

材料三在美国,新闻媒体被封为“政府第四部门”,在某种程度上可以说是政治生活中的一支原生力量,它决定着公众讨论的议事日程……一头牵着政府,一头牵着国民敏感之极的神经,一旦白宫的某些政策发生偏误或总统等政要滥用行政职权,立即就会招致一场新闻舆论带来的暴风雨。……更为重要的是,新闻媒体具有动员民众的实际能力,它对行政官员具有一种无形的约束力。

——彭正波《美国的行政监督机制》

(1)依据材料一,指出明朝行政监督制度的基本内容。明朝监督制度加强反映了怎样的时代特征?

(2)材料二中的“不满意测试”是谁最早制定的?依据材料二,概括指出古代雅典监督制度的特点。

(3)依据以上材料,比较中国古代和西方社会在行政监督主体上的不同之处。

10 . 制度构建反映时代特色。阅读材料,回答问题。

材料一在古代中国,君主要想统治一切,就必须依靠官僚集团来实现;同时君主也需要对内外官僚进行严密控制,这就需要一种督察百官的力量。同时,为避免君主在用人行政方面出现重大失误,需要设立一个机构来进行协调和制衡。我国历代监察都实行独立垂直的管理体制,不对地方行政长官负责。历代王朝都把监察官员视为防止官吏腐败的最后一道防洪堤,故而对他们委以重任。监察官员是“秩卑而命之尊,官小而权之重”。

——整理自蒋云贵、戴正良《论中国古代监察制度的借鉴意义》

(1)据材料一并结合所学知识概括指出中国古代推行监察制度的原因及特点。

材料二孙中山认为“吾国昔为君主专制国家,因人而治,所谓一正君而天下定。数千年来,只求正君之道,不思长治之方。而君之正,不可数见。故治常少,而乱常多,其弊极于清季。”为防止人治,《临时约法》规定“中华民国之主权,属于国民全体”,“中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院,行使其统治权”。

(2)据材料二,指出孙中山主张以法治取代人治的原因。据材料二并结合所学知识指出《临时约法》规定的主要原则。

材料三《中华人民共和国宪法》规定,国家的“一切权力属于人民”。……1998年,吉林省第四届村民委员会换届选举中,百分之八十以上的农村采取了“海选”方式提名初步候选人。还有的地方实行“一次性投票选举”,在选举中获得法定的当选票数时,即为正式当选。

——人教版教材高中历史必修Ⅰ

(3)依据材料三并结合所学知识指出建国初期的三大政治制度及新时期为进一步健全民主政治的主要措施。