材料

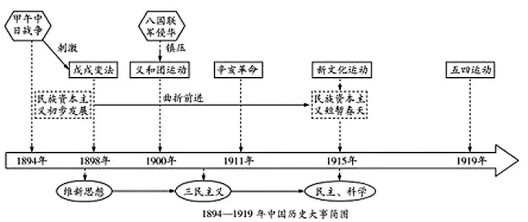

(1)如图能够反映中国近代历史的多种发展趋势,指出其中一种趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,对这一趋势予以阐述。(要求:表述清晰,史论结合。)

2 . 阅读材料,回答问题。

材料一在两千年时间里,中国依靠其优越的文化、富足经济、军事力量,在东亚保持领袖地位,而朝鲜、琉球、安南、缅甸等周边小国则接受小伙伴的地位。构成这个以中国为中心的国际关系的基本原则,是国家的不平等,而非如近代西方那样的国家平等,“国际家庭”成员之间的关系不是由国际法来制约,而是由所谓的封贡体系来支配。封贡体系体现了儒家的礼仪观念,并确认一个等级制的世界秩序,中国在其中享有优越地位,安如磐石且不可侵犯。清廷坚持封贡体系不仅适用于亚洲周边国家,也适用于其他想与中国建立关系的西方国家。清廷把西方国家的使节当作藩属国使臣对待,作为内政的一部分由礼部和理藩院负责处理,而没有专门常设的外交机构。

——摘编自徐中约《l600—2000中国的奋斗》

材料二鸦片战争以后,中国被迫与西方列强签订了一系列不平等条约,列强势力的纷纷涌入,打破了中国传统的闭关政策。清廷中一些比较早的“开眼看世界”的大臣开始探索在西方外交语境下建立适应国际交往需求的外交机构。第二次鸦片战争后,清廷与英、法、俄分别签汀《北京条约》,增开通商口岸、列强公使驻京。1860年,“总理各国事务衙门”在京设立,专门办理对西方各国的交涉及各项洋务。1901年《辛丑条约》签订,应西方列强要求清政府将总理衙门改为“外务部”。中华民国建立后,陆征祥出任外交总长,立即按照西方国家的模式改组外交部。抗日战争爆发后,中国政府积极推行“抗日外交”,把外交作为国家战略的头等大事,积极参与国际“首脑外交”。1943年蒋介石成功出席开罗会议,并于会后发表《开罗会议宣言》,“中外舆情莫不称颂为中国外交史上空前之胜利”,表明国际体系平等地接纳了中国,中国第一次以一个大国身份参与国际事务,中国外交近代化转型至此基本完成。

——摘编自王承庆《中国外交体制的建立与近代化转型》

(1)根据材料一和所学知识,概括明清时期中国外交体制形成的原因,并分析说明其与西方近代外交体制的区别。

(2)根据材料二和所学知识,概括鸦片战争后中国外交机构的变化趋势,并对中国近代外交进行评价。

| A.反映中国国际地位的提高 | B.说明列强侵华策略的转变 |

| C.说明中国被列强瓜分完毕 | D.严重削弱了列强在华势力 |

| A.近代中国民族工业发展受到阻碍 | B.西方列强加紧对华资本输出 |

| C.中国已沦为半殖民地半封建社会 | D.列强共同宰割中国局面形成 |

| A.对列强的条约要求曾全面回绝 | B.由保卫主权转向了卖国立场 |

| C.外交政策正逐步接轨国际规则 | D.始终利用国际规则维护主权 |

材料一 唤醒吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也。……吾国则一经庚申圆明园之变,再经甲申马江之变(中法战争),而十八行省之民,犹不知痛痒,未尝稍改其顽固嚣张之习,直待台湾既割,二百兆之偿款既输,而鼾睡之声,乃渐惊起。

——梁启超《戊戌政变记》附录一《改革起原》

材料二 在五四运动中起草《北京学界全体宣言》的罗家伦在当时便指出,“这次运动,是民族自决的精神。无论什么民族,都是不能压制的。可怜我们中国人,外受强国的压制,内受暴力的压制,已经奄奄无生气了。……这次学生不问政府,直接向公使团表示是中国民族对于自决第一声。这次运动是二重保险的民族自决运动”。“外争主权应用起来就是打倒帝国主义”,其意义方法与“争取国家民族的独立自由平等”是一致的。

——李育民《“五四”与近代反帝理论的产生一一从排外到反帝的历史转折》

材料三 抗日战争开始时,一种抵抗敌人到底的民族感和决定的浪潮弥漫了全中国。统一战线的口号首先克服了一切中国国内的纠纷。……因此,中国人对进犯的敌人所作的抵抗超出日本人最初的一切预料。

——傅吾康《一百年来的中国革命,1851-1949》

材料四 深重的灾难同时又是一种精神上的强击,它促成了…中国民族认识的亟变。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)材料一中面对外来侵略,国民的态度有什么变化?结合所学知识说明变化的社会原因和“乃渐惊起”的表现。

(2)指出材料四的观点,根据材料二、三并结合所学知识加以说明。

| A.知识界认为西方科学的价值下降 |

| B.译著来源变化受甲午战争影响 |

| C.学习西方已全面深入到制度层面 |

| D.日本加紧对中国进行文化侵略 |

材料一:825年以前,英国禁止工匠迁居国外。而机器、零部件以及设计图纸的出口禁令一直维持到1842年。但是这种禁令有很多漏洞,走私很容易,而且工业间谍也很多,英国禁止机器出口的禁令从长期来看是徒劳无功的。到1邵5年有2000多名英国熟练技术工人移居到欧洲大陆。而合法的机器出口总值在1840年叶年就达到、60万英镑,’来自欧洲大陆国家的资料充分证明,它们成功地购买并安装了英国’的机械设备。向时,欧洲大陆国家意识到人才是关键的问题,为此制定了各种优惠措施引进英国技术工人。

——摘编自高德步《中外经济简史》

材料二:甲午战后,科技期刊不断创办,其他刊物也登载科技文章,科技丛书的出版成为热本,《西学富强丛书》、《农学丛书》、《中互耳学丛书》、《科学丛书》等深受欢迎。光绪二十四年(1898年),颁布了《振兴工艺给奖章程》,申明奖励发明创造、著书立说和捐资兴学者,对科热领域一中的优秀成果给以专利保护。

——摘编自张岂之《中国历史。晚清民国卷》

材料三:邓小平复声主管教事业后,清醒地认识到我国科技水平与世界先进水平的差距,指出:“现在看来,同发达国家相比,我国的科学技术和教育整整落后了20年。科研人员美国有120万,苏联90万,我们只有20多万.还包括老弱病残,真正顶用的不很多。”

——摘编自郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》(卷四)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括工业革命期间英国对待先进技术态度的变化,并说明变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述甲午战后清政府重视近代科技的原因和表现。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明邓小平复出主管科教事业的意义。

| A.为东亚国际格局变化埋下伏笔 | B.源于近代化指导思想完全不同 |

| C.表明中国比日本更重视制海权 | D.证明中国海军的建制更为先进 |