材料一 秦汉时期,开国战争与海上丝绸之路对船的需求极大地促进了造船技术的发展,出现了中国造船史上的第一个高峰。唐宋时期是我国古代造船史上的第二个高峰,这一时期的海外贸易的扩展与繁盛,为造船技术的发展提供了强大的动力。明朝的国内政治和对外政策的需求使明朝的造船技术和工艺出现了新的飞跃,登上了我国古代造船业发展的顶峰。

——程晓《我国古代造船技术的兴衰及其启示》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括我国古代造船业出现三次高峰的原因。

材料二 荷兰人造的船甲板很小,肚子很大,利润也就很多。当时,荷兰拥有的商船数超过欧洲其他国家的总和。作为中间人、代理人、加工者和推销商,荷兰人从葡萄牙和西班矛那里装载香料、丝绸和黄金,然后把它们运销到欧洲各地。返航时,他们又从欧洲各地为这两个最早的海上霸权国家运去小麦、铁器、木材和海军补给品。

——《大国崛起》

(2)材料二反映出荷兰人积累财富的主要方式是怎样的?其物质条件是什么?

材料三 英国人勃兰德在《李鸿章传》中写道:“如果这些大炮有适量的弹药及时供应,鸭绿江之役(黄海海战)很有可能中国方面获胜”。亲历黄海海战的外国人马吉芬以惋惜之情写道:“震撼东亚之中国舰队,今也已成过去。彼等将士忠勇,遭际不遇,一误于腐败政府,再误于陆上官僚,与其所爱之舰,同散殉国之花。”

——陆儒德《黄海海战百年余痛的反思》

(3)我国近代海军诞生于什么时期?材料三中两位外国人对“震撼东亚之中国舰队”黄海海战战败原因的分析有何不同?

材料四 经中央军委批准,中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动将于4月下旬在青岛举行。截至目前,已有60余个国家表示将派海军代表团参加多国海军活动,多个国家将派舰艇参加国际舰队检阅。这次阅兵将成为新中国成立以来最为国际化、规模最大的一次海上阅兵。预计国产航母将亮相。

——《大公报》2019年3月29日

(4)依据材料四并结合所学中国现代史知识,说明“国兴”与“船兴”的关系。

2014年是甲午中日战争爆发120周年,2015年是抗日战争胜利70周年,我们有必要理性地反思这两次中日战争,发掘它的现代意义以及对我们的启示,以避免新的历史悲剧出现。阅读下列材料,回答问题。

材料一 光绪年间,官吏“唯知耗民财,殚民力……其能实心为民者无有也”。……清朝的军队既不是人民的军队,也不是国家的军队。唯此,它对人民没有爱心,对国家亦缺乏忠心。……甲午战争,是中日两国的“元气”大比拼。日本,几乎从明治维新开始即全面展开对华调查和情报收集工作……对清朝内部的一切情况了如指掌。

甲午战争之际,基督教信徒内村鉴三(1861~1930),曾把当时的“日、支两国关系”解释为“代表新文明之小国”与“代表旧文明之大国”的关系,于是,这场战争便不但不是什么“侵略”与“被侵略”,而是所谓“新文明”战胜“旧文明”的“义战”。……实际上,日本对待周边国家的态度,明治以来一直没有发生过根本性的改变。

——韩东育《甲午战前清朝内治环节的阙失与战后中日落差分析》

材料二 甲午战争使日本军国主义者尝到了侵略战争的甜头,刺激了它向外扩张的贪欲,其侵略野心越来越大……甲午战争中国的失败强烈刺激了中华民族的觉醒,推动了中国人民的爱国救亡运动,加速了民主革命的进程,为最后赢得抗日战争的胜利准备了条件。

——王晓秋《从甲午战争到抗日战争》

(1)材料一中认为甲午战争失败的原因是什么?材料中以内村鉴三为代表的日本人对侵略中国的态度是什么?

(2)结合所学知识指出材料二中的“甜头”具体是什么?列举甲午战争之后日本向外扩张的史实。

3 . 阅读材料,回答问题。

材料一在两千年时间里,中国依靠其优越的文化、富足经济、军事力量,在东亚保持领袖地位,而朝鲜、琉球、安南、缅甸等周边小国则接受小伙伴的地位。构成这个以中国为中心的国际关系的基本原则,是国家的不平等,而非如近代西方那样的国家平等,“国际家庭”成员之间的关系不是由国际法来制约,而是由所谓的封贡体系来支配。封贡体系体现了儒家的礼仪观念,并确认一个等级制的世界秩序,中国在其中享有优越地位,安如磐石且不可侵犯。清廷坚持封贡体系不仅适用于亚洲周边国家,也适用于其他想与中国建立关系的西方国家。清廷把西方国家的使节当作藩属国使臣对待,作为内政的一部分由礼部和理藩院负责处理,而没有专门常设的外交机构。

——摘编自徐中约《l600—2000中国的奋斗》

材料二鸦片战争以后,中国被迫与西方列强签订了一系列不平等条约,列强势力的纷纷涌入,打破了中国传统的闭关政策。清廷中一些比较早的“开眼看世界”的大臣开始探索在西方外交语境下建立适应国际交往需求的外交机构。第二次鸦片战争后,清廷与英、法、俄分别签汀《北京条约》,增开通商口岸、列强公使驻京。1860年,“总理各国事务衙门”在京设立,专门办理对西方各国的交涉及各项洋务。1901年《辛丑条约》签订,应西方列强要求清政府将总理衙门改为“外务部”。中华民国建立后,陆征祥出任外交总长,立即按照西方国家的模式改组外交部。抗日战争爆发后,中国政府积极推行“抗日外交”,把外交作为国家战略的头等大事,积极参与国际“首脑外交”。1943年蒋介石成功出席开罗会议,并于会后发表《开罗会议宣言》,“中外舆情莫不称颂为中国外交史上空前之胜利”,表明国际体系平等地接纳了中国,中国第一次以一个大国身份参与国际事务,中国外交近代化转型至此基本完成。

——摘编自王承庆《中国外交体制的建立与近代化转型》

(1)根据材料一和所学知识,概括明清时期中国外交体制形成的原因,并分析说明其与西方近代外交体制的区别。

(2)根据材料二和所学知识,概括鸦片战争后中国外交机构的变化趋势,并对中国近代外交进行评价。

4 . 阅读材料,回答问题。

材料一今日之中国已非往日可比,各省设立局厂,岁费巨款制造兵船,日新月异,枪炮皆新式,摧坚命中足备御侮之用,正可及锋而试,勋臣宿将身经百战叱咤生风,指挥若定,大可与日本从事于疆场,伸历年之积忿,快薄海之人心,且使战国者知中国大有人在,不敢存轻量之心,挽回大局在此一举。

——《申报》1894年7月9日

材料二中国和日本分别代表着封闭与开化两股势力,西方国家自然会更亲近日本。如果日本有最终战胜的机会,西方都应该放弃干涉的动议,然而中国的最终战胜几乎是不可想象的,因而如果西方不立即阻止这场战争,最终的结果必将是日本战败后丧失独立,继而日本也会加入中国,充满忌恨地把西方的“洋鬼佬”赶出国门。如果出于猜忌,欧洲列强不愿出兵干预,美国应该挺身而出,虽然这与美国奉行的门罗主义相违背,但事态的特殊性应该让美国考虑暂时放弃原则。为了不对全球贸易造成毁灭性的打击,冲突必须停止。

——1894年8月12日英国《每日新闻报》

(1)分析材料一、二对中日战争的形势做了怎样的预测,根据材料并结合所学知识,简要说明中国和西方为什么会有这样的预测?指出西方的预测对中国会产生什么影响?

材料三纵观甲午战争,除却黄海上的硝烟,还有一场看不见的战争:舆论战。日本政府早在对朝鲜进行战略包围的时候,就已经将舆论宣传上升为国家战略,他们秘密聘请前《纽约论坛报》记者豪斯作为舆论战顾问,当《纽约世界报》记者克里曼揭露日本旅顺大屠杀事实后,日本政府勾结《华盛顿邮报》《旧金山纪事》《纽约时报》发表有利于日本的文章,从而质疑克里曼;清朝政府和媒体却在屠杀事件中集体保持沉默。……伊藤博文说,利用媒体攻势取得国民舆论的支持,就等于拿下了战争一半的胜利。

中国最早的旬刊画报《点石斋画报》刊载的中日甲午战争中的石版画“牙山大胜”、“倭兵无状”、“海战捷音”、“形同海盗”完全是被清军慌报军情误导,颠倒了真相,国人还一时被虚假胜利蒙蔽,在国际上成为笑谈,造成恶劣影响。

——摘编自《甲午

——120年前的西方媒体观察》

(2)材料三体现了清朝战败的哪些原因。

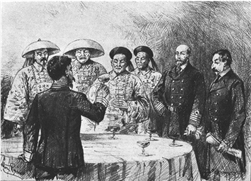

材料四1898年7月16日《伦敦新闻画报》日本撤离威海卫,三囡子将军为大英帝国和大清帝国举杯(日本人撤离威海卫后仅一天,英国海军就向清朝强行租借)。

——摘编自《甲午

——120年前的西方媒体观察》

材料五至游学之国,西洋不如东洋,路近费省,可多遣,去年近,易考察。东文近于中文,易通晓。西学甚繁,凡西学不切要者,东人已删节而酌改之。中东情势风俗相近,每仿形,事半功倍,无过于此。

——张之洞《劝学篇》1898年

(3)依据材料四、五并结合所学知识,概述中日甲午战争对中国社会产生的影响。

(4)以史为鉴,120多年前的甲午战争及其对中国社会的影响,可以让你得到哪些认识?