名校

1 . 八国联军侵华战争期间,清政府一面要求东南督抚遵守对列强宣战的上谕,“勿再迟疑观望,迅速筹兵筹响,力保疆土”; 一面又表示对其宣战是出于“万不得已的苦衷”,并敦促他们“各尽其职之所当为,相机审势”。这反映出清政府( )

| A.反侵略斗争的策略灵活 | B.面临严重中央集权危机 |

| C.对战争正义性存在疑虑 | D.将外交权力下放到地方 |

您最近一年使用:0次

2024-05-07更新

|

319次组卷

|

5卷引用:2024届辽宁省抚顺市六校协作体高三下学期第三次模拟考试历史试卷

2024届辽宁省抚顺市六校协作体高三下学期第三次模拟考试历史试卷2024届山东省部分学校高三下学期4月联合调考历史试题(已下线)押新高考第6题 晚清:中华文明的变革与转型 - 备战2024年高考历史临考题号押题(新高考通用)押第6题 晚清时期:内忧外患与救亡图存(辽宁、黑龙江、吉林适用)-备战2024年高考历史临考题号押题(辽宁、黑龙江、吉林专用)江苏省海安高级中学2023-2024学年高二下学期期中考试历史试题

2 . 当局编订地理教科书时炮制出与日本“本邦”相对应的台湾“本岛”概念,中国反被归为“外国”,在地理概念上割裂了台湾与祖国大陆的联系。这里当局的做法( )

| A.加速了“台独”势力形成 | B.割裂了台湾与中国大陆的联系 |

| C.推动了近代地理教育建立 | D.意在加强对台湾的殖民统治 |

您最近一年使用:0次

3 . 19世纪60年代后,烟台的外贸经济迅速繁荣,一时成为“北方的贸易中心”。20世纪初,由烟台进出口货物多改为从威海出入,威海“一时商业骤盛,市面顿呈生气”;与此同时,青岛也迅速崛起,逐渐取代了烟台的贸易中心地位。导致这一变化的主要原因是( )

| A.清廷经济政策的调整 | B.列强侵华格局的演变 |

| C.民族资本主义的发展 | D.关税主权的部分恢复 |

您最近一年使用:0次

2024-03-14更新

|

249次组卷

|

3卷引用:陕西省安康市2024届高三下学期三模历史试题

4 . 从十九世纪七十年代至二十世纪中叶,中国赴海外求学思潮大致经历了由表及里四阶段。这( )

| 十九世纪七十年代至1895年甲午战争 | 军事为主 |

| 1895年甲午战争至1905年 | 法政为主 |

| 1905年清末新政至1918年 | 工商为主 |

| 1918年新文化运动至二十世纪中叶 | 学术为主 |

| A.反映出中国逐步沦入半殖民地半封建社会 |

| B.说明了中国社会需求人才的变化 |

| C.反映出中国人对社会面临问题的解决办法 |

| D.回应了中国社会时代主题的变化 |

您最近一年使用:0次

名校

5 . 甲午一役,清朝政府辛苦经营了十余年的北洋舰队全军覆没,海军精华损失殆尽,漫长海岸线门户洞开,而群敌环伺,随时可以破门而入。张之洞曾言:“及今力图补救,夜以继日,犹恐失之,若再因循游移,以后大局何堪设想。”据此可知,张之洞意在强调( )

| A.民族危机逐步加深 | B.“中体西用”的失败 |

| C.海防建设的迫切性 | D.维新变法的必要性 |

您最近一年使用:0次

2023-09-04更新

|

381次组卷

|

4卷引用:2024届陕西省西安市第一中学高三下学期模拟预测文综试题-高中历史

名校

6 . 下表为1895年某州县基层教官日记 (部分)。下表可以用来佐证当时中国( )

| 时间 | 日记内容 |

| 1月24日 | 《津报》冬月初九:旅顺船坞有英兵船八只,倭不敢问,已退出。 |

| 3月24日 | 闻东省之将帅,有避敌者、纵敌者、通敌者,为之愤然! |

| 3月25日 | 闻倭人有每日给渠四百万元始停战议和之信,为之愤然! |

| 7月27日 | 少杰来,得悉台北失守,刘永福退至台南。时事不可为矣,李鉴堂中丞腔忠愤,令人感佩。 |

| A.拒和抵抗成为共识 | B.与列强矛盾激化 |

| C.半封建化程度加深 | D.民族意识的觉醒 |

您最近一年使用:0次

2023-05-19更新

|

478次组卷

|

8卷引用:2024届陕西省高三下学期教学质量检测(二)文综试题-高中历史

2024届陕西省高三下学期教学质量检测(二)文综试题-高中历史安徽省马鞍山市2023届高三三模文综历史试题(已下线)【2024年一轮复习收官卷】第一模拟(江西卷)(16+3模式)-2024年高考历史一轮复习讲练测(新教材新高考)黑龙江省齐齐哈尔市普高联谊校2024届高三上学期期末模拟历史试题(已下线)周年热点05 甲午战争爆发130周年-2024年高考历史二轮复习周年热点追踪分析与预测宁夏银川市贺兰县景博中学2024届高三上学期第一次月考历史试题四川省成都市石室中学2024届高三上学期开学考试历史试题广东省肇庆高新技术产业开发区大旺中学2023届高三1月月考历史试题

名校

7 . 1877年,陆军中尉岛弘毅打着“日本汉学研究专家”的旗号,来到东北,先后在营口、大连、长春、抚顺等地实地测量,绘制可用于军事的地形图,并在地图中标注清军绿营军的驻扎地。这表明( )

| A.日本测绘技术高超 | B.中日学术交流频繁 |

| C.日本侵华蓄谋已久 | D.东北地区物产丰富 |

您最近一年使用:0次

2023-02-20更新

|

273次组卷

|

6卷引用:山西省2024届普通高中学业水平等级考试模拟(二)历史试题

名校

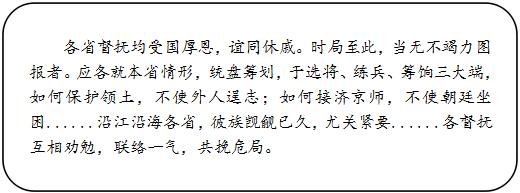

8 . 1900年6月20日,清政府向各省督抚发布一道密旨(如下图)。此道密旨

| A.加速汉族地主势力迅速崛起 | B.赋予地方督抚一定的自主权 |

| C.引起清政府权力结构的变化 | D.巩固了清政府政治统治根基 |

您最近一年使用:0次

2022-06-01更新

|

1516次组卷

|

17卷引用:山东省青岛市2024届高三下学期模拟冲刺(一)历史试题

山东省青岛市2024届高三下学期模拟冲刺(一)历史试题山东省日照市2022届高三三模历史试题山东省青岛市2023-2024学年高一3月月考历史试题(已下线)第01讲民族危机的加深(练)-2023年高考历史一轮复习讲练测(新教材专用)(已下线)历史-2022年秋季高三开学摸底考试卷01(山东专用)-新高考地区专用-2022年秋季高三历史开学摸底考试卷(多卷区)第17课挽救民族危亡的斗争-【帮课堂】2022-2023学年高一历史同步精品讲义(中外历史纲要上)江西省宜春市丰城市第九中学(日新班)2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题江苏省盐城市响水中学2023届高三上学期开学测试历史试题(已下线)第13练挽救民族危亡的抗争与探索-2023年高考历史一轮复习小题多维练(新高考专用)湖南省衡阳市祁东县育贤中学2023届高三上学期暑假回顾考试历史试题江苏省宿迁市沭阳县潼阳中学2023届高三上学期第一次月考历史试题福建省福清西山学校高中部2022-2023学年高三9月月考历史试题陕西省延安市第一中学2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题第17课挽救民族危亡的斗争-2022-2023学年高一历史课后培优分级练(统编版中外历史纲要上)河南省南阳市南召县2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题(已下线)中国近代史核心考点28义和团运动和八国联军侵华-2023高考历史二轮复习核心考点精炼广东省肇庆高新技术产业开发区大旺中学2023届高三2月月考历史试题

9 . 阅读材料,完成下列要求。

通过研读,自拟论题,结合笔记中的观点与材料,并运用所学知识加以论证。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

材料 小辛同学参加了以“战争与民族意识觉醒的关系”为主题的研究性学习小组,他们展开相关理论学习与史料搜集工作,形成了如下学习笔记

| 观点 | (1807年)提尔西特和约对于德国曾是莫大的耻辱,而同时它又是德国走向民族大复兴的转折。 ——【俄】列宁 今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。以地球上最大之民族,而能建设适于天演之国家,则天下第一帝国之徽号,谁能篡之。——梁启超 |

材料 | 拿破仑的对外战争激起了被占领的国家和地区民族的反抗。德意志资产阶级深深感到其利益受到严重的威胁,德意志爱国主义者认识到了加强民族意识、唤醒民众民族自觉的必要性。他们大力宣传民族精神和民族意识,致力于民族解放斗争,民族复兴运动开始广泛地兴起。 ——摘编自罗群芳《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》 甲午中日战争激发了国人的民族意识。1894年,孙中山提出了“振兴中华”的口号。1895年,严复首次在《救亡决论》中喊出了“救亡”口号;康有为在北京发动“公车上书”,最终演变成为一场爱国救亡的政治运动。1901年,面对“亡国灭种”的严峻危机,梁启超首次提出了“中国民族”的概念,从而开启了近现代中国民族意识觉醒和民族精神重构的伟大历程。——摘编自布海璐、毛维国《论近现代中华民族意识的觉醒和民族精神的重构-抗日战争时期中国共产党的文化自觉与民族凝聚力建设探寻》 |

您最近一年使用:0次

2022-05-14更新

|

332次组卷

|

7卷引用:2024届湖南省益阳市高三下学期三模考试历史试题

2024届湖南省益阳市高三下学期三模考试历史试题河北省2022届普通高中学业水平等级考试模拟演练(三)历史试题湖北省普通高中2022届高三等级考模拟演练(三)历史试题2022年高考历史真题模拟题汇编—专题11两次工业革命时期的世界安徽省滁州市定远英华中学2022届高三11月阶段性检测历史试题(已下线)专题11两次工业革命时期的世界-2022年高考真题和模拟题历史分项汇编(已下线)热点06习近平会见日本首相岸田文雄-2023年高考历史总复习之【年度热点】知识与命题深度解读

名校

10 . 1894年8月,英国杂志发表漫画(文明的胜利)(下图),头戴橄榄枝的西方人背靠机枪与火炮,优雅地观看东方两条龙的生死搏斗。这反映出

| A.西方国家对世界和平的向往 | B.欧洲文明对东方文明的蔑视 |

| C.欧洲国家对日本获胜的担忧 | D.工业革命推动世界文明进步 |

您最近一年使用:0次

2022-01-05更新

|

334次组卷

|

3卷引用:山东省青岛市2024届高三下学期模拟冲刺历史试题

山东省青岛市2024届高三下学期模拟冲刺历史试题四川省成都市石室中学2022届高三上学期专家联测卷(二)文综历史试题(已下线)【赢在高考·黄金20卷】备战2022年高考历史模拟卷(全国卷专用)-一轮巩固卷05