材料一 孙中山:“我的政治主张是共和主义,单以这一点来说,我认为就有责任从事革命。”“而且共和政治不仅因为他是政治的根本原则,适合于中国国民的需要,并且在进行革命上也是有力的。”

——摘编自宫崎滔天《三十三年之梦》

材料二 中国出席巴黎和会的代表拒绝在巴黎和会上签字。这是鸦片战争以来在中国民意基础上,中国政府代表第一次对国际条约说了“不”字。从此以后,由于中国社会出现新的生产力、新的阶级、新的思想和主义,中国社会在各方面出现了新的积极向上的因素,出现了半殖民地半封建社会从“沉沦”转而“上升”的趋势。

——摘编自张海鹏《走向民族复兴的重要标志》

材料三 在日本军国主义者野蛮侵略下,不管是国内的居民还是海外的华侨,都同样难以抑制地热血沸腾,聚结成一个整体去抵抗外来的侵略者。这场战争也引起国内各派政治势力彼此消长的大变化。许许多多的中国人,正是通过在这场战争中的实际观察,才真正认识中国共产党并团结在它周围。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出孙中山从事革命的主要原因。结合所学知识,指出以孙中山为代表的革命党人为了在中国建立共和政治作出的主要努力。

(2)据材料二,结合所学知识,分析20世纪20年代中国社会“从‘沉沦’转而‘上升’趋势”的主要原因。

(3)据材料三,概括抗日战争对中国社会的影响。综合上述材料,从政治角度归纳推动近代中国走向民族复兴的重要因素。

材料一 “揖美追欧,旧邦新造”,十分集中地概括了以孙中山、黄兴、宋教仁等为代表的革命党人力追不舍的社会政治目标和为之奋斗不息的方向。……当南京临时政府公布了第一首民国国歌的时候,“揖美追欧,旧邦新造”已由革命派的意向变成了中华民族的共同意向。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 中国出席巴黎和会的代表拒绝在巴黎和会上签字。这是鸦片战争以来在中国民意基础上,中国政府代表第一次对国际条约说了“不”字。从此以后,由于中国社会出现新的生产力、新的阶级、新的思想和主义,中国社会在……各方面出现了新的积极向上的因素,出现了半殖民地半封建社会从“沉沦”转而“上升”的趋势。

——张海鹏《走向民族复兴的重要标志》

材料三 在日本军国主义者野蛮侵略下……不管是国内的居民还是海外的华侨,都同样难以抑制地热血沸腾,聚结成一个整体去抵抗外来的侵略者。……这场战争也引起国内各派政治势力彼此消长的大变化。……许许多多的中国人,正是通过在这场战争中的实际观察,才真正认识中国共产党并团结在它周围。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

请回答:

(1)材料一中“旧邦新造”反映了革命派怎样的意向?据材料一,结合所学知识,阐释以孙中山等为代表的革命党人是如何“揖美追欧”的?

(2)据材料二,结合所学知识,分析20世纪20年代中国社会“从‘沉沦’转而‘上升’趋势”的主要原因。

(3)据材料三,谈谈你对中国抗日战争历史地位的理解。综合上述材料,从政治角度归纳推动近代中国走向民族复兴的重要因素。

材料一:身体发肤,受之父母,不敢损伤。

——《孝经》

材料二:顺治二年(1645年),颁布了剃发令,规定“京城内外限旬月,直隶各省地方,至部文到日亦限旬月,尽令剃发。遵依者,为我国之民;迟疑者同逆命之寇,必置重罪。”

——蒋良骐《东华录》卷五

材料三:盖欲除满清之藩篱,必去满洲之形状,举此累赞恶浊烦恼之物,一朝而除去之,而后彼之政治乃可得而尽革也。

——张楞《论辫发原由》

材料四:60年光阴荏苒,中国女性的发式变化越来越丰富,从建国之初流行的长长、粗粗的系着红绳或者彩带的麻花辨,经过了齐耳短发的“刘胡兰头”…到如今兼容并包、变化多样、与世界时尚同步的各种美丽发型,中国女性越变越美丽,发型成为女性打造自我魅力的重要的一环。

——《中国女性60年发型变迁史》

请回答

(1)根据材料一,中国人从什么角度又是怎样看待自己身体的?

(2)根据材料二、三,在头发问题上有哪两种不同的认识或做法?有何相同之处?

(3)根据材料四,建国后中国女性发型变化的趋势是怎样的?说明促使这一变化的原因。

材料一 从春秋到战国,政治变动十分剧烈,经济有了大幅度发展,华夏认同观念产生,促使西周以来的社会秩序逐渐解体,迫使统治者对传统治国方式进行调整,兼并战争的日益激化,更加推动各国努力提高统治效率,变法运动逐渐成为战国的一股潮流。

——摘编自徐蓝,朱汉国《<普通高中历史课程标准>解读》

材料二 经过两次鸦片战争,统治阶级中的一些当权派人物看到了欧美国家的船坚炮利,他们推行了一系列的新政。当《马关条约》的消息传回国内,激起朝野上下的反对声浪。

《辛丑条约》签订后遭受重挫的清政府试图通过新政进行“自救”,但政权掌握在极端腐败无能的权贵手中,使越来越多的人认识到:只有推翻这个政府,中图才有希望。

——摘编自人教版《普通高中教科书<中外历史纲要(上)>》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周在地方上推行的政治制度,并说明战国政治制度的发展趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,面对列强侵略加深,指出近代前期国内各阶层挽救民族危亡的方案,并分别指出这些方案产生的积极影响。

材料一 由于郡县的集权特征和其军事性质能使其调动一切资源,秦国曾普遍在边境上设置郡县来防范犬戎。秦统一后,匈奴盘踞“河南地”,直接威胁秦都关中地区。秦朝领土虽然空前广阔,但大部分是被征服的六国故地。而周朝实行的分封制,导致各国在文字、风俗习惯等方面各有不同。因此,秦朝采用郡县制来保障对六国的文化影响。对于五岭等新征服的边远地区,秦始皇采纳李斯等人的主张,设桂林、象郡、南海三郡。

——摘编自黄栋法《综论秦国秦朝实行郡县制的原因》

材料二 南京国民政府成立后,统一县的建制,根据县的区域大小、事务繁简、户口及财赋多寡等方面,将县划分为一、二、三等。“县设县政府,于省政府指挥监督之下,处理全县行政、监督地方自治事务”“于不抵触中央及省之法令范围内得发布县令,并得制定县单行规则”。县政府设县长一人,负责综理全县行政事务,有权任免县政府职员及县属区长、乡长等。

——摘编自张皓《中国现代政治制度史》

材料三 美国制宪者认为,将国家的命运与个人的权利托付于情绪化的民众,缺少一种精英的理性慎思明辩和权力的必要集中,其后果必然是无政府主义的民粹政治……他们关心的更多的是如何建立一个有效力的但又受到约束的政府。代表们既想建立一个有足够权威的中央政府,又要竭力保护各州已经拥有的重要权力;他们既希望联邦政府的权威得到有效的施展,但又要防止不同利益集团对政府权力的垄断;他们既反对贵族或寡头政治,又害怕简单无序的“暴民政治”,正因为有这些忧虑,1787年的宪法格外注重权力的分割与制约。

——摘编自万绍红《共和主义与美国宪法的主要原则》等

(1)据材料一,概括郡县制在当时所起的积极作用。

(2)据材料二,概括南京国民政府时期县制的特点。综合材料一、二并结合所学知识,分析古代中国政治制度发展的趋势。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括美国实行“三权分立”的原因。

材料一 论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是迫于时代,迫于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。

材料二 倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

——以上均摘自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 民国成立后的二十年是一段令人愁丧的开始……中国的首要问题仍是新旧之间不能衔接……根据过去的经验,坐在龙椅上的人物虽以道德号召,要不是以出卖旁人为习惯的老手,即是一个被人愚弄终身的小儿……要不是有了这些原因,1911年的革命不可能如是侥幸成功。……军阀割据在这段时期内成为普遍现象。旧体制既已拆卸,新的尚未产生,只有私人军事力量可以在青黄不接之际维持短期团结。……如果军阀在历史上有任何贡献的话,那是在八十年外强侵略之后他们更增加了内部压力,于是强迫着中国的青年自行着手寻觅着一套救国方式。

——摘自黄仁宇《中国人历史》

(1)结合所学知识,说明材料一中秦朝和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?结合明清相关史实说明材料二中“政府由一个皇帝来独裁”分别指什么?

(2)结合所学知识,分析材料三中旧体制“已拆卸”是指什么?“不能衔接”的新制度是指什么?新旧体制不能衔接导致中国当时出现了什么社会现象?

(3)综合上述材料,归纳中国历史上政治制度发展所反映的历史趋势。

材料一 论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。宋初太宗太祖不识大体,立意把相权拿归自己,换言之,这是小兵不放心大臣,这也罢了。但因宋初承袭五代积弊,社会读书人少,学术中衰,并未有人能通揽大局,来为有宋一代定制创法。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。……民国成立后的二十年是一段令人愁丧的开始。……军阀割据在这段期间成为普遍现象。旧体制既已拆卸,新的体制尚未真正产生,只有私人军事力量可以在青黄不接之际维持短期团结。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

请回答:

(1)结合所学知识,指出材料一中秦汉和唐朝政治制度“大变动”的表现。据材料一归纳宋朝在政治体制上未能有“大变动”的原因。

(2)结合明清相关史实,说明材料二中“政府由一个皇帝来独裁”的观点。

(3)据材料二,结合所学知识,作者所指“已拆卸的旧体制”和“新的体制”分别是什么?

(4)综合上述材料,指出中国历史上政治制度的发展趋势。

材料一宪政制度能够在英国产生有赖于英国传统习惯和中世纪分封制度中有丰富妥协因素……克伦威尔在内战后借助议会军建立起来的专制统治使得英国人充分认识到,通过圣洁的革命建立起来的专制统治比传统君主制度危害更大。

——王从圣《各国民主制度的建立途径》

材料二美国实行立法、行政、司法三权分立制,国会与总统领导的政府各自分立,由选民分别选出。总统只对人民负责,不向国会负责,国会没有要求政府辞职的权力,也没有将总统免职的权力;国会不向总统负责,总统也没有解散国会的权力。国会与总统彼此独立,没有相互依存关系,更没有从属关系。

——摘编自任航《代议制的美国模式论析》

材料三《临时约法》的失败固然是由于当时的中国社会政治环境所造成,但其本身存在的严重缺陷,乃是导致其失败的根本原因。由于《临时约法》的制定在形式上就缺乏代表性,所以在内容上很难反映各阶层意见,其内容虽然是先进的,但从其形式来看,科学性、民主性均有所欠缺,宪政在一个国家的确立,往往是几代人努力的结果,绝非一朝一夕所能完成,尤其是像中国这样一个几千年专制的国家。

——音正权《〈中华民国临时约法)的主要缺陷》

请回答:

(1)根据材料一,指出英国建立宪政制度的有利条件。结合所学知识,指出近代英国君主立宪制开始确立的标志。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出美国代议制的主要特点及其历史意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出辛亥革命未能在中国实现宪政的原因。

(4)综合上述材料并结合所学,谈谈你对上述现象的认识。

材料一 论中国政治制度,秦汉是一个大变动,唐之于汉,也是一大变动,但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。宋初太宗太祖不识大体,立意把相权拿归自己,换言之,这是小兵不放心大臣,这也罢了。但因宋初承袭五代积弊,社会读书人少,学术中衰,并未有人能通揽大局来为有宋一代定制创法。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法用来讲明清两代是可以的。……民国成立后的二十年是一段今人愁丧的开始,……军阀割据在这段期间成为普遍现象。旧体制既已经拆卸,新的体制尚未真正产生,只有私人军事力量可以在青黄不接之际维持短期团结。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

请回答:

(1)结合所学知识,指出材料一中秦汉和唐朝政治制度“大变动”的表现。据材料一归纳宋朝在政治体制上未能有“大变动”的原因。

(2)结合明清相关史实,说明材料二中‘政府由一个皇帝来独裁”的观点.

(3)据材料二,结合所学知识,作者所指“己拆卸的旧体制”和“新的体制”分别是什么?并指出“新体制”的理论来源。

(4)综合上述材料,指出中国历史上政治制度的发展趋势

材料一 1906年清政府确立“忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实”的教育宗旨,其中“尊孔”要求“无论大小学堂,宜以经学为必修之课目”。继之,1907年清政府又在其颁布的《整顿学务谕》中重申经学“固人心”之用,要求在整顿学务中务必“以圣教为宗”。这都进一步巩固了读经讲经课程在中小学堂课程中的地位。但实际大相径庭,随着科举制度的废除,各省学堂“多藏非圣无法之书,公然演说,于读经讲经功课钟点,擅自删减”。自宣统元年伊始,清政府对中小学堂读经讲经课程分别进行两次变更,使得读经讲经课程基本呈现钟点、内容逐渐减少的趋势。

——摘编自《清末中小学堂读经讲经课程设置演替的历史考察(1901~1911)》

材料二 民国教育总长蔡元培认为:“我有事业当随时事而转移。 专制国之教育,与共和国迥乎不同。”因而,临时政府颁布了新的教育宗旨:“注重道德教育,以实利主义,军国民教育辅之,更以美感教育完成其道德。”蔡元培定义:“所谓道德教育,是将自由、平等、博爱的知识传播给人民,从而使之产生正确的观念。”

——摘编自郭秉文《中国教育制度沿革史》

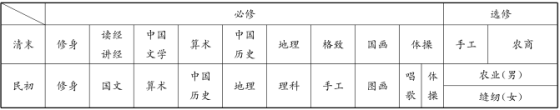

材料三 清末民初课程设置(高等小学)

——摘编自陈景磐编《中国近代教育史》

请回答:

(1)根据上述材料并结合所学知识,比较清末和民国时期道德教育在内涵和课程设置上的主要不同。

(2)根据上述材料,结合所学知识,以“清末民初的儒学地位”为主题写一篇小论文。(要求:观点简明;史论结合;逻辑严密;表述通畅;280 字左右)