| A.成功的原因 |

| B.失败的原因 |

| C.发生的背景 |

| D.蕴含的启示 |

材料一 早在18世纪中期,掌握政权的辉格党左翼主张议会改革,成为议会中的反对派,并发表了选举制度改革计划。19世纪初期,资产阶级激进派又活跃起来,议会改革的高潮又一次兴起。1829年,伯明翰工业家组成以阿特伍德为首的伯明翰政治同盟。此后,类似组织在其他城市相继成立,议会改革是这些组织活动的主要目标。他们还宣布同工人联合,竭力争取工人和其他劳动者的支持。在群众的压力下,1830年重新上台掌权的辉格党人表示赞成改革,提出《议会改革法案》,1832年6月被议会通过,并经国王批准生效。

——摘编自齐涛主编《世界通史教程·近代卷》

材料二 1906年,清政府宣布预备立宪,但没有提到开国会的具体年限。针对开国会这一旧问题,在1907年秋至1911年1月尤其是在1910年,以立宪派人士为代表,各省谘议局为阵地,先后进行了四次请愿活动。期间,各省请愿代表团赴京并成立国会请愿同志会,呈递请愿书,吁请“皇上速降谕旨……召集国会”,形成了国会请愿的热潮。规模越来越大的国会请愿运动,对清廷的统治构成了巨大的威胁,引起当权者的极大恐慌,最终请愿运动在清廷的镇压下偃旗息鼓。

——据王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史·晚清卷》整理

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出英国议会改革运动与清末国会请愿运动的特点及其背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析二者结果不同的原因。

3 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一君上大权

一、大清立帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

二、君上神圣尊严.不可侵犯。

三、欲定颁行法律及发交议案之权。凡法律虽经议院议决,而未奉诏命批准颁布者,不能见诸施行。

五、设官制禄及黜陟百司之权。用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

……

十三、皇室经费,应由君上制定常额,自国库提支,议院不得置议。

附臣民权利义务

附臣民权利义务

一、臣民中有合于法律命令所定资格者,得为文武官吏及议员。

二、臣民于法律范围以内,所有言论、著作、出版及集会、结社等事,均准其自由。

三、臣民非按照法律所定,不加以逮捕、监禁、处罚。

……

六、臣民之财产及居住,无故不加侵扰。

——1908年《钦定宪法大纲》

材料二

一、大清帝国之皇统,万世不易。

二、皇帝神圣,不可侵犯。

三、皇帝权以宪法规定为限。

……

五、宪法由资政院起草议决,皇帝颁布之。

……

八、总理大臣由国会公选,皇帝任命。其他国务大臣,由总理推举,皇帝任命。皇族不得为总理及其他国务大臣,并各省行政官。

……

十三、官制官规,定自宪法。

十五、皇室经费之制定及增减,概依国会议决。

十六、皇室大典,不得与宪法相抵触。

——1911年11月3日《宪法重大信条十九条》

(1)梁启超认为《钦定宪法大纲》是“吐饰耳目,敷衍门面”,也有学者认为《钦定宪法大纲》开启了中国立宪政治的先河,根据材料一结合所学知识从背景及内容层面对上述任一观点进行论证。

(2)与材料一相比,材料二有那些变化?结合所学知识分析此种变卦的原因并简要说明其影响。

| A.民族工业的发展 | B.民族危机的加深 |

| C.启蒙思想的传入 | D.清廷统治的腐朽 |

5 . 法制的发展是人类历史上社会发展、文明进步的一个重要指标。

材料一《十二铜表法》是罗马法发展史上的一个重要里程碑。此前的习惯法是口耳相传,含混不清的,司法官使用习惯法时任意曲伸,平民深受其苦,《十二铜表法》的出现,使刑事诉讼中的定罪量刑和民事诉讼中的裁决有了确定和公开的法律条文作为准绳,这在很大程度上限制了贵族的司法专断。《十二铜表法》是当时罗马社会政治斗争,特别是平民与氏族贵族斗争的产物。它集中了过去的习惯法,并结合当时社会经济发展的需要编纂而成。它是罗马习惯法向成文法转变的重要标志,是罗马法发展的基础。

——郭守兰等《西方法文化史纲》

材料二中国传统的法律体系从秦汉时开始形成。张岂之主编的《中国历史十五讲》说:汉律特别强调皇权至上,法自君出……其法制的指导思想则为礼法并用,以礼入法,儒家经义成为法理的基础,坚持德主刑辅,先教后刑,奠定了此后法制体系“礼刑一体”的基本框架。

材料三在清末新政全面开展的过程中,法制改革也被提上议事日程。1902年3月,清廷发布了修订法律的谕旨:‚中国律例自汉唐以来,代有增改。……惟是为治之道,尤贵因时制宜,今昔情势不同,非参酌适中,不能推行尽善。近来地利日兴,商务日广,如矿律、路律、商律等类,皆应妥议专夸。

——张海鹏等《中国近代通史》第五卷

请回答:

(1)依据材料一和所学知识,分析《十二铜表法》产生的背景及其重要历史影响。

(2)依据材料二说明中国古代法律制度的特点。

(3)依据材料和所学知识说明晚清时期法制改革的背景。

| A.清廷内部权力斗争激烈 | B.官制改革顺应时代潮流 |

| C.清廷中央集权受到威胁 | D.政治近代化已成为共识 |

材料 鸦片战争以后,各国列强纷纷强迫清政府签订了一系列的不平等条约,疯狂掠夺中国的资源,破坏中国主权和领土完整。在反抗帝国主义侵略的斗争中,各族人民面临着的共同命运和共同责任,进一步加强了他们在政治、经济和文化等方面的联系,推动着中国民族整合的进程。

1912年南京临时政府成立,孙中山在《临时大总统就职宣言》中说:“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人,是曰民族之统一。”资产阶级制定的《中华民国临时约法》明确宣布,中华民国乃“合五族而成”。中国境内各民族,主要是汉、满、蒙、回、藏五族“共享国家的权力,共担国家之义务”,“各于政治上有发言之权”,共享“立于平等地位”,“国家之事, 由全国五族人共组织之”,用“政治改革” 来实现“五族一家”。

——摘编自熊坤新等《孙中山“五族共和”思想的时代进步性和历史局限性》

根据材料并结合所学知识,概括孙中山“五族共和”思想提出的背景并分析其影响。

学习、借鉴和传承、创新是中国思想发展的重要特征。阅读材料,回答问题。

材料一 “君人者,隆礼尊贤而王,重法爱民而霸。”

“天行有常,不为尧存,不为桀亡。应之以治则吉,应之以乱则凶。”

——《荀子》

材料二 两宋诸儒,门庭径路半出于佛老。

——全祖望《题真西山集》

佛氏之失,出于自私之厌;老氏之失,出于自私之巧。厌薄世故,而尽欲空了一切者,佛氏之失也;关机巧便,尽天下之术数者,老氏之失也。……佛老之学,不待深辨而明。只是废三纲五常,这一事已是极大罪名!其他更不消说。

——《朱子语类》

材料三 我中国今日不可不革命;我中国今日欲脱满洲人之羁缚,不可不革命;我中国欲独立,不可不革命;我中国欲与世界列强并雄,不可不革命。……为世界应乎天而顺乎人之革命,去腐败而存良善之革命,由野蛮而进文明之革命,除奴隶而为主人之革命。……今试问吾侪何为而革命?必有障碍吾国民天赋权利之恶魔焉,吾侪得而扫除之,以复我天赋之权利。

——邹容《革命军》(1903年)

(1)阅读材料一,并联系所学知识,概括荀子的思想主张。指出荀子对儒家思想的重要贡献。

(2)结合材料二和所学知识,说明宋儒对待“佛老之学”的态度。

(3)阅读材料三,列举邹容倡导革命的目的。联系所学知识,分析19世纪末20世纪初中国民主革命思想出现的背景。

材料一 道光二十二年(1842年)八月二十九日在南京所订的《中英条约》不过是战后新邦交及新通商制度的大纲。次年的《虎门条约》才规定细则。我们要知道战后的整个局面应该把两个条约合并起来研究。我们应该注意的有下列几点:第一,赔款二千一百万两(银圆);第二,割香港(岛);第三,开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸;第四,海关税则详细载明于条约,非经两国同意不能修改,即所谓的协定关税;第五,英国人在中国者只受英国法律和英国法庭的约束,即所谓的治外法权;第六,中英官吏平等往来。

——摘编自蒋廷黻《中国近代史》

材料二 李鸿章屈服于日本的压力,于1895年4月17日与伊藤博文等签订了《马关条约》。条约共11款,主要内容是:(一)承认日本对朝鲜的控制;(二)中国割让辽东半岛、台湾、澎湖列岛给日本;(三)赔偿日本军费白银二亿两;(四)允许日本在中国通商口岸设立工厂,又得将各项机器任便装运进口,只交所定进口税;(五)开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠。外国资本主义对中国的侵略进入一个新的阶段。

——摘编自陈旭麓《中国近代史》

材料三 我们革命的目的,是为众生谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。这三样有一样做不到,也不是我们的本意。达到了这三样目的之后,我们中国将成为至为完美的国家。

(1)根据材料一指出当时英国侵华的主要意图结合所学知识概括材料的主要内容

(2)根据材料一、二,概括19世纪末列强侵华的新特点结合所学知识说明这种变化的原因

(3)根据材料三并结合所学知识,分析在当时的中国,不能建立起“至为完美的国家”的原因。

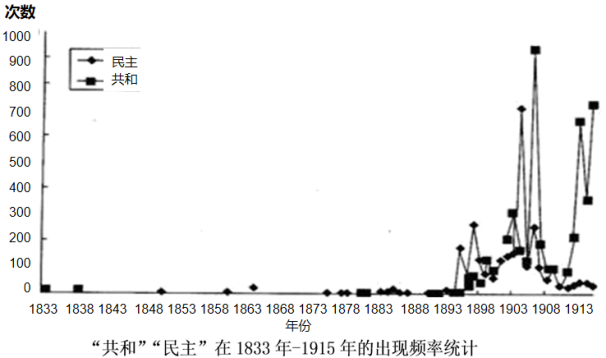

1905~1913年“共和”出现的频率远远高于“民主”的频率,其原因包括

① 维新变法思想的传播 ② 三民主义思想的影响

③ 新文化运动的推动 ④ 资产阶级革命运动的发展

| A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |