材料一 “揖美追欧,旧邦新造”,十分集中地概括了以孙中山、黄兴、宋教仁等为代表的革命党人力追不舍的社会政治目标和为之奋斗不息的方向。……当南京临时政府公布了第一首民国国歌的时候,“揖美追欧,旧邦新造”已由革命派的意向变成了中华民族的共同意向。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 中国出席巴黎和会的代表拒绝在巴黎和会上签字。这是鸦片战争以来在中国民意基础上,中国政府代表第一次对国际条约说了“不”字。从此以后,由于中国社会出现新的生产力、新的阶级、新的思想和主义,中国社会在……各方面出现了新的积极向上的因素,出现了半殖民地半封建社会从“沉沦”转而“上升”的趋势。

——张海鹏《走向民族复兴的重要标志》

材料三 在日本军国主义者野蛮侵略下……不管是国内的居民还是海外的华侨,都同样难以抑制地热血沸腾,聚结成一个整体去抵抗外来的侵略者。……这场战争也引起国内各派政治势力彼此消长的大变化。……许许多多的中国人,正是通过在这场战争中的实际观察,才真正认识中国共产党并团结在它周围。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

请回答:

(1)材料一中“旧邦新造”反映了革命派怎样的意向?据材料一,结合所学知识,阐释以孙中山等为代表的革命党人是如何“揖美追欧”的?

(2)据材料二,结合所学知识,分析20世纪20年代中国社会“从‘沉沦’转而‘上升’趋势”的主要原因。

(3)据材料三,谈谈你对中国抗日战争历史地位的理解。综合上述材料,从政治角度归纳推动近代中国走向民族复兴的重要因素。

材料一 华夏国家是依靠封建制(封邦建国,下同)而形成的国家形态。……但是,随着封建制赖以存在的宗法制日渐败坏的时候,再依靠封建制重建国家的企图,就难以实现了。……随着世代的交替,亲族间维持忠诚的纽带日益松弛,诸侯与周室之间的距离越拉越大……正是在这一背景下,中国必须再一次重新寻找制度建构的道路,重新踏上制度建构的征程,这就是从华夏国家到官僚制国家的嬗变。

——刘建军编著《古代中国政治制度十六讲》

材料二 《中华民国临时约法》规定:“中华民国之主权,属于国民全体”。“中华民国国民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”。国民有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等自由。确立行政、立法、司法三权分立的政治体制。“中华民国之宪法由国会制定”。

材料三 (法国大革命)废除了那样多自由所赖以存在的其他东西,这时,我便倾向于认为,如果当初由专制君主来完成革命,革命可能使我们有朝一日发展成一个自由民族,而以人民主权的名义并由人民进行的革命,不可能使我们成为自由民族。……中央集权制“是旧制度在大革命后仍保存下来的政治体制的唯一部分,因为只有这个部分能够适应大革命所创建的新社会”。

——托克维尔《旧制度与大革命》

(1)依据材料一、材料二分析春秋时期政治制度变革的趋势及其原因。依据战国时期的历史,说明“制度的重新建构”。中华民国确立的政治体制与中国古代的权力制衡体制有何不同?

(2)依据材料三归纳作者观点。结合所学知识指出,法国大革命后至19世纪中后期政体演变的主要趋势及根本原因。

3 . 阅读材料,完成下列要求。

材料

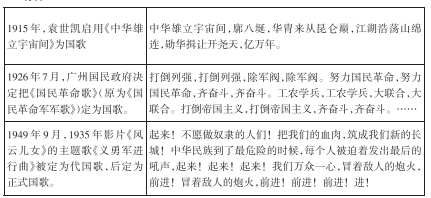

从上表国歌变迁中提出论题并进行解读。(要求:提取信息充分,观点明确;总结和归纳准确,完整;解释和分析逻辑清晰。)

材料一:“论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是迫于时代,迫于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。”

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二:明太祖曰:“自秦以下,君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在其擅专威福。”

——黄佐《南雍志》

材料三:民国成立后的二十年是一段令人愁丧的开始。……中国的首要问题仍是新旧之间不能衔接……军阀割据在这段期间成为普遍现象。旧体制既已拆卸,新的尚未产生,只有私人军事力量可以在青黄不接之际维持短期团结。

——黄仁宇《中国大历史》

请回答:

(1)结合所学知识,说明材料一中秦汉和唐朝中央政治制度“大变动”分别指什么?

(2)明太祖对设置宰相有何看法?为此他采取了什么措施?。

(3)结合所学知识,分析“新旧之间”从政治体制上分别指什么?新制度不能衔接导致了怎样的后果?

(4)综合上述材料归纳中国历史上政治制度发展所反映的历史趋势。

材料一:帝禹立而举皋陶荐之,且授政焉,而皋陶卒。而后举益,任之政。十年,帝禹东巡狩,至于会稽而崩。以天下授益。三年之丧毕,益让帝禹之子启,而辟居箕山之阳。禹子启贤,天下属意焉。及禹崩,虽授益,益之佐禹日浅,天下未治。故诸侯皆去益而朝启,曰“吾君帝禹之子也”。于是启遂即天子之位,是为夏后帝启。

——【西汉】司马迁《史记》卷二《夏本纪》

材料二:秦初并天下,令丞相、御史曰:“……寡人以眇眇①之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜②天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世。其议帝号。”……王曰:“去‘泰’,著‘皇’,采上古‘帝’位号,号曰‘皇帝’。他如议。”……朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”

——【西汉】司马迁《史记》卷六《秦始皇本纪》

材料三:受命之君,天意之所予也。故号为“天子”者,宜视天如父,事天以孝道也;号为“诸侯”者,宜谨视所候奉之天子也;号为“大夫”者,宜厚其忠信,敦其礼义,使善大于匹天之义,足以化也。“士”者,事也;民者,瞑也。

——董仲舒《春秋繁露·深察名号》

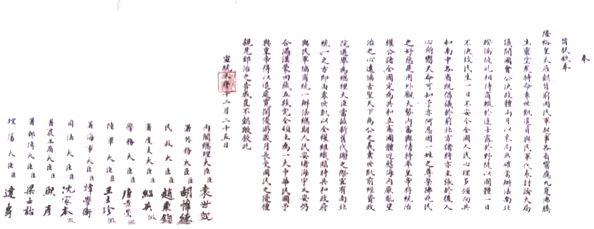

材料四:清宣统帝溥仪宣布退位的诏书(原件存中国国家博物馆)

(1)据材料一,结合所学知识,分析夏的政治制度的变化及影响。

(2)据材料二分析,同夏朝相比,秦的制度有何创新?并结合所学知识分析该制度的特点。

(3)据材料三概括董仲舒的观点,并结合所学知识分析该观点的影响。

(4)据材料四结合所学知识,分析当时中国政体的变动及主要原因。

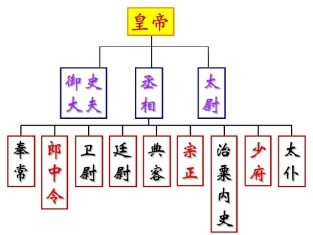

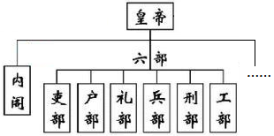

图1 |  图2 |

图3 |  图4 |

(1)图1所示中央官制是什么?指出其中丞相的地位及职责。

(2)概括图2与图3所示中央官制对相权进行调整的相同目的,并指出其做法的不同。

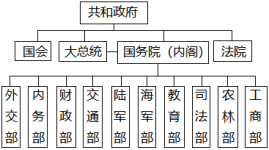

(3)与图1、2、3相比,图4反映出中国政体发生了怎样的变化?

7 . 新的政治制度总是孕育在社会大变革时期,并各具特色。回答下列问题。

七国乃是以春秋时代许多战争而产生的集权国家,已不是原来的封建诸侯国。这些集权国家的政权在官僚士大夫之手而不在封建贵族之手。一些国君意识到,要想比对手在王位上坐得更久,就不能让地方封建领主继续分享他的权威。领地不能再作为封邑在亲属和公子之间进行分封。春秋末年,普遍的做法是任命地方官来管理各个地区。许倬云先生将这种国家称之为“新型国家”。

——摘编自刘建军《古代中国政治制度十六讲》

(1)依据材料并结合所学,概括“新型国家”的主要特征。

1877年,总统、内阁和议会的责任得到进一步澄清。这次选举维护了议会至上的原则,以及总理与其内阁对立法机关负责的原则……在共和制的法兰西,很长时间内真正的执政者并非成了礼仪人物的总统,而是总理和他的内阁,他们严格地对立法机关的多数负责。不幸的是,一个议会里往往有一打左右的党派存在,总是难以形成多数。

——(美)R.R.帕尔默等《现代世界史》

(2)依据材料并结合所学,比较19世纪法国与美国共和制的不同。

民国的诞生是中国历史上一个具有划时代意义的事件,因为它结束了长达二千余年的王朝时代。中国不再隶属于任何“天子”或任何王朝,而归属于全体民众。革命的胜利不仅实现了两个半世纪以来民族主义革命传统的梦想,而且还超越了狭隘的种族诉求,将政权从满清那里解放出来,将它扩大到所有中国人:汉人、满人、蒙古人、回人和西藏人。从1911年10月10日武昌起义爆发至1912年1月1日共和国成立,其间仅共有83天。这样迅速的胜利在世界上其他任何伟大的革命中是罕有其匹的。

——徐中约《中国近代史》

(3)依据材料并结合所学,从政治变革的角度说明“民国的诞生是中国历史上一个具有划时代意义的事件”。