材料一 “吾人所最惭愧者,莫如我国无国名一事。寻常通称,或曰诸夏,或曰汉人,或曰唐人,皆朝代名也;外人所称,或曰震旦,或曰支那,皆非我所自命名也……以一姓之朝代而诬我国民,不可也;以外人之假定而诬我国民,犹之不可也。于三者俱失,万无得以,仍用吾人口头所习惯者,称之曰‘中国史’。虽嫌骄泰,然民族之各尊其国,今世界之通义耳。我同胞苟深察名实,亦未始非唤起精神之一法门也。”

——梁启超《中国史叙论》(1901年)

材料二 革命党人于1911年11月11日晚组织了谋略处,做出了下面这样一些重要决定:“一、以咨议局为军政府及都督;二、称中国为中华民国;……”“称中国为中华民国”的含义深远:其一,它说明在此之前,“中国”已经是这个地方的国家和民族的称号,“中华民国”只是将其具体化。其二,它说明自此后,“中国”概念由文化、地域和模糊的指称正式被赋予了明确的政治含义。中国不再是文化共同体,而是现代政治共同体的指称了。在这里,“中国”不是“中华民国”的简称,中国人通过“中华民国”自上而下地完成了身份的现代认同。

——李扬帆《未完成的国家:“中国”国名的形成与近代民族主义的构建》

(1)阅读材料一,概括梁启超的观点。结合所学,分析梁启超提出这一观点的原因。

(2)阅读材料二,概括辛亥革命的意义。结合所学,论述辛亥革命是中国社会近代化进程中的里程碑。

| A.结束了封建帝制 |

| B.使民主共和观念逐渐深入人心 |

| C.打击了帝国主义在华侵略势力 |

| D.促进了中国民族资本主义发展 |

| A.彻底动摇了封建统治的基础 |

| B.使民主共和的观念深入人心 |

| C.创立了资产阶级共和国 |

| D.推翻了中国两千多年来的君主专制制度 |

| A.由无产阶级领导 | B.结束了两千多年的封建君主专制制度 |

| C.主张实行邦联制 | D.完全改变了半殖民地半封建社会的性质 |

| A.帝国主义干涉使南京临时政府内外交困,被迫解散 |

| B.袁世凯篡夺了辛亥革命的胜利果实,孙中山出走海外 |

| C.推翻封建帝制建立了共和国,但未改变中国社会性质,未完成民主革命任务 |

| D.革命阵营中的立宪派和旧官僚向革命派进攻,迫使孙中山辞职 |

| A.辛亥革命反映了中国资产阶级的软弱性和妥协性 |

| B.辛亥革命体现了妥协的智慧 |

| C.辛亥革命的意义影响深远 |

| D.辛亥革命和英国光荣革命都推翻了君主专制统治 |

| A.《马关条约》和戊戌变法 |

| B.《南京条约》和义和团运动 |

| C.《北京条约》和洋务运动 |

| D.《辛丑条约》和辛亥革命 |

8 . 阅读下列材料:

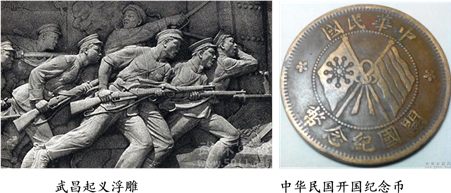

材料一

材料二我们革命的目的,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命,不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。

——孙中山《三民主义与中国前途》

材料三余致力于国民革命凡四十年,其目的在求中国之自由平等……现在革命尚未成功,凡我同志,务须……继续努力,以求贯彻。……

——孙中山遗嘱

请回答:

(1)材料一反映了哪一重大历史事件?

(2)据材料二概括孙中山三民主义的内容。

(3)结合所学知识,请你说说对材料三的理解。

材料一“吾人所最惭愧者,莫如我国无国名一事。寻常通称,或曰诸夏,或曰汉人,或曰唐人,皆朝代名也;外人所称,或曰震旦,或曰支那,皆非我所自命名也……以一姓之朝代而诬我国民,不可也;以外人之假定而诬我国民,犹之不可也。于三者俱失,万无得以,仍用吾人口头所习惯者,称之曰‘中国史’。虽嫌骄泰,然民族之各尊其国,今世界之通义耳。我同胞苟深察名实,亦未始非唤起精神之一法门也。”

——梁启超《中国史叙论》(1901年)

材料二革命党人于1911年11月11日晚组织了谋略处,做出了下面这样一些重要决定:“一、以咨议局为军政府及都督;二、称中国为中华民国;……”“称中国为中华民国”的含义深远:其一,它说明在此之前,“中国”已经是这个地方的国家和民族的称号,“中华民国”只是将其具体化。其二,它说明自此后,“中国”概念由文化、地域和模糊的指称正式被赋予了明确的政治含义。中国不再是文化共同体,而是现代政治共同体的指称了。在这里,“中国”不是“中华民国”的简称,中国人通过“中华民国”自上而下地完成了身份的现代认同。

——李扬帆《未完成的国家:“中国”国名的形成与近代民族主义的构建》

(1)阅读材料一,概括梁启超的观点。结合所学,分析梁启超提出这一观点的客观原因。(2)阅读材料二,概括辛亥革命的意义。结合所学,试从经济、社会习俗角度论述辛亥革命是中国社会近代化进程中的里程碑。

(3)根据上述材料,说明辛亥革命对中国民族国家形成和发展的意义。

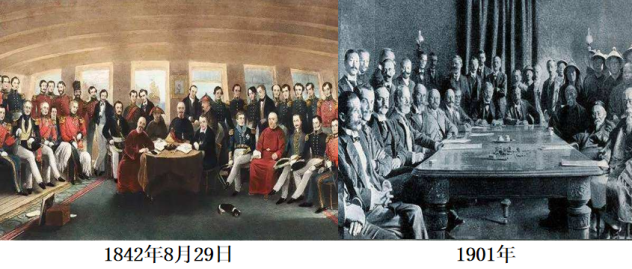

材料一:

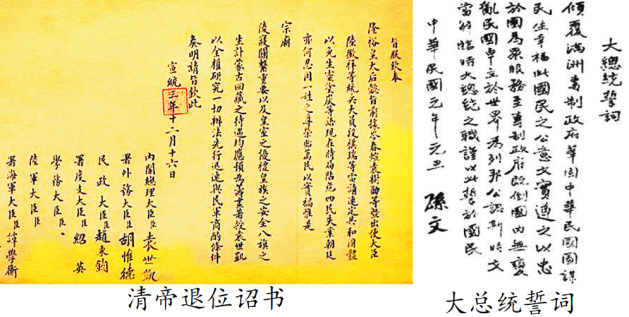

材料二:

材料三:

(1)材料一展示的是哪两个不平等条约签订时的情景?这两个条约的签订对中国有何影响?

(2)材料二反映的是哪次革命运动中的成果?这两个文件的历史作用分别是什么?

(3)材料三反映的是哪次革命运动取得的成果?结合材料三中提供的历史信息说明这次运动的历史意义?