名校

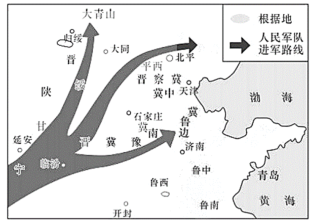

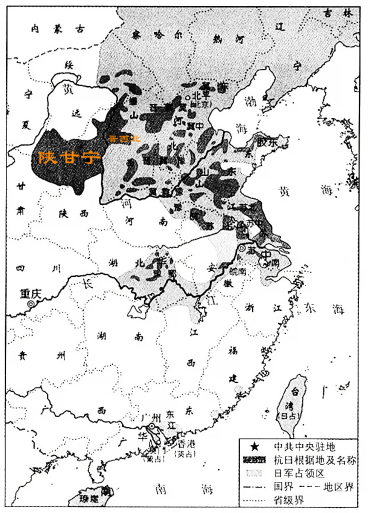

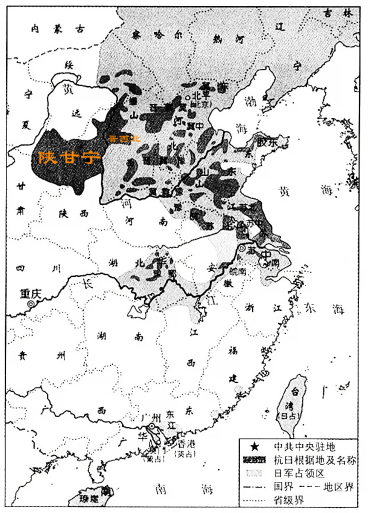

1 . 歌曲和地图都能够反映特定时期重大的历史事件。下图是一幅近代某一场战争的示意图,下列歌词能反映这场战争的是

| A.“打倒列强,打倒列强,除军阀,除军阀。” |

| B.“我们抱定必死的决心,保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!” |

| C.“革命血如花,推翻了专制,建设了共和,产生了民主中华。” |

| D.“我背上了子弹带,勇敢向前方” |

您最近一年使用:0次

2022-05-10更新

|

344次组卷

|

12卷引用:《单元测试定心卷》-高一中外历史纲要上-第八单元中华民族的抗日战争和人民解放战争(能力提升)

《单元测试定心卷》-高一中外历史纲要上-第八单元中华民族的抗日战争和人民解放战争(能力提升)《单元测试定心卷》-高一人教版必修1-第四单元近代中国反侵略、求民主的潮流(基础过关)2022年高考历史一轮复习讲练测-第四单元近代中国反侵略求民主的潮流湖南省长沙市第一中学2021届高三上学期月考(二)历史试题山东省夏津第一中学2022届高三4月联合质量测评历史试题(已下线)2022年高考历史押题预测卷01(河北卷)浙江省绍兴市柯桥区2020届高三下学期适应性考试历史试题浙江省绍兴市柯桥区2020届高考科目考试适应性考试(5月)历史试题广西壮族自治区柳州市第三中学2021-2022学年高二下学期开学考试历史试题山东省肥城市2022届高考适应性训练(二)历史试题(已下线)专题10中华民族的抗日战争和人民解放战争-备战2023年山东历史新高考【3年真题+1年模考】精练【学科网名师堂】黑龙江省佳木斯市第八中学2023届高三上学期期中考试历史试题

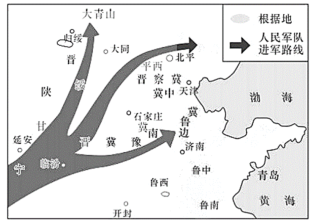

2 . 2014年9月1日,民政部公布了首批300名抗日英烈与英雄群体名录。右图为该名录构成示意图。下列对此图的理解正确的是( )

| A.东北抗日联军最早开始抗战 | B.国民革命军是抗战的决定性力量 |

| C.外国援助是抗战胜利的保证 | D.抗日战争是中华民族的全面抗战 |

您最近一年使用:0次

2021-05-30更新

|

194次组卷

|

2卷引用:2022年高考历史一轮复习讲练测-第16课抗日战争

名校

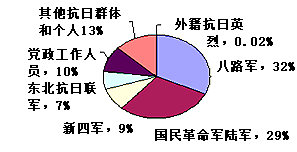

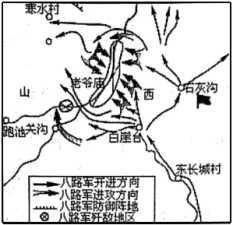

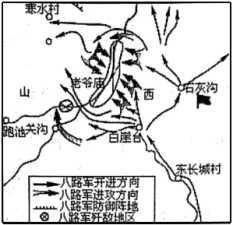

3 . 如图是某时期的“中日攻防示意图”(局部)。对该图所反映史事陈述正确的是

| A.日本步步进逼,蓄意发动“华北事变” | B.日本制造七七事变,中国全面抗战开始 |

| C.八路军成功设伏,取得平型关大捷 | D.李宗仁率军血战,围歼日军一万余人 |

您最近一年使用:0次

2021-06-26更新

|

377次组卷

|

6卷引用:2021-2022学年高一中外历史纲要上册尖子生同步培优题典(统编版)-第22课从局部抗战到全国抗战

4 . 图1、图2、图3分别是近代中国不同时期革命根据地发展、壮大和转移的示意图。阅读材料,回答问题。

图1井冈山革命根据地

图3 1937-1940年敌后抗日根据地形势示意图

(1)结合图1,说明第一个农村革命根据地为何创建在井冈山地区,并指出其开辟的历史意义。

(2)比较图2和图1,指出图2革命根据地的数量变化及其变化的原因。

(3)相对于图1和图2,图3中抗日根据地分布发生怎样的变化?

材料

图1井冈山革命根据地

图2 1929-1932年农村革命根据地形势示意图

图3 1937-1940年敌后抗日根据地形势示意图

(1)结合图1,说明第一个农村革命根据地为何创建在井冈山地区,并指出其开辟的历史意义。

(2)比较图2和图1,指出图2革命根据地的数量变化及其变化的原因。

(3)相对于图1和图2,图3中抗日根据地分布发生怎样的变化?

您最近一年使用:0次

名校

5 . 如图是我国民政部公布的首批300名著名抗日英雄群体情况示意图。下列选项中,对此解读正确的是

| A.全民族抗战是抗日战争取得胜利的根本保障 |

| B.中华民族在抗日战争中付出了巨大的牺牲 |

| C.八路军在抗日战争中发挥了中流砥柱的作用 |

| D.中国抗战是世界反法西斯战争的重要组成部分 |

您最近一年使用:0次

2021-08-11更新

|

123次组卷

|

4卷引用:专题过关08中华民族的抗日战争和人民解放战争-2022-2023学年高一历史上学期期中期末考点大串讲(中外历史纲要上)

6 . 某同学将新民主主义革命时期有关重大事件绘制成如图。六个序号分别代表在该地或区域(阴影)所发生事件的特点、结果或作用,相对应的事件按时间先后顺序排列正确的是

①打响武装反抗国民党第一枪 ②战略反攻开始 ③国民党政权覆灭

④为渡江作战奠定基础 ⑤三军会师长征胜利 ⑥主动出击日军且规模最大

①打响武装反抗国民党第一枪 ②战略反攻开始 ③国民党政权覆灭

④为渡江作战奠定基础 ⑤三军会师长征胜利 ⑥主动出击日军且规模最大

| A.①⑥②④③⑤ | B.④②③⑤⑥① | C.③②④⑥①⑤ | D.①⑤⑥②④③ |

您最近一年使用:0次

7 . 不同的历史时期,国共两党合则有利于民族的利益,分则有损民族的利益。阅读下列材料:

(2)综合材料一、二,指出日本侵略者对中国形势的错误估计。材料二提及“民族凝聚力”深刻影响了这场反侵略斗争,举例说明这种“凝聚力”在政治、军事上的主要表现。

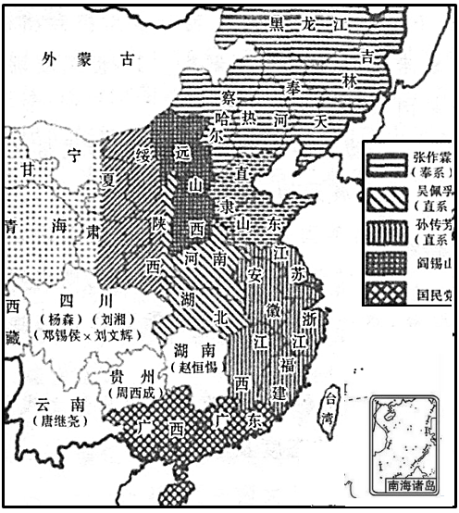

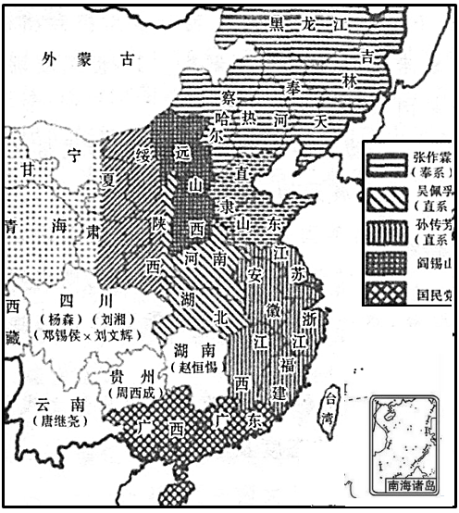

材料一 (见下侧示意图)

北伐战争前夕中国政治形势示意图(1926年)

材料二 日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部深深蕴藏着的那种无穷无尽的力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。日本侵略者眼中看到的只有武器而看不到人。他们只从两国军事力量的对比出发,以为只要给中国有力的“一击”,只需要几个月就可以使中国屈服。可是,他们的算盘完全打错了,结果大大出乎他们意料,深深地陷入中国全民族抗战的泥淖中无法自拔。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

(2)综合材料一、二,指出日本侵略者对中国形势的错误估计。材料二提及“民族凝聚力”深刻影响了这场反侵略斗争,举例说明这种“凝聚力”在政治、军事上的主要表现。

您最近一年使用:0次

2020-11-18更新

|

124次组卷

|

3卷引用:十年(2011-2020)高考真题历史分项-中外历史纲要上-第23课全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

名校

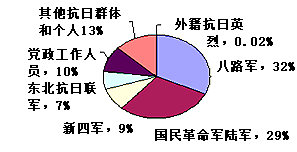

8 . 如图为中国近代某著名战役示意图。该战役

| A.粉碎了敌人的重点进攻 | B.是抗战以来的首次大捷 |

| C.是中共对日军的大规模出击 | D.粉碎了敌人速战速决的计划 |

您最近一年使用:0次

2020-09-01更新

|

282次组卷

|

9卷引用:【市级联考】云南省昆明市2019届高三4月初复习教学质量检测文综历史试题

9 . 如图为抗日战争时期某战役的形势示意图,关于这场战役的下列说法中,正确的是

①李宗仁指挥的战役

②山东是主要战场

③八路军与日军展开的激战

④取得抗战以来的重大胜利

①李宗仁指挥的战役

②山东是主要战场

③八路军与日军展开的激战

④取得抗战以来的重大胜利

| A.③④ |

| B.①②③ |

| C.①②④ |

| D.①②③④ |

您最近一年使用:0次

10 . 不同的历史时期,国共两党合则有利于民族的利益,分则有损民族的利益。阅读下列材料:

材料一 (见右侧示意图)

北伐战争前夕中国政治形势示意图(1926年)

材料二 日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部深深蕴藏着的那种无穷无尽的力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。日本侵略者眼中看到的只有武器而看不到人。他们只从两国军事力量的对比出发,以为只要给中国有力的“一击”,只需要几个月就可以使中国屈服。可是,他们的算盘完全打错了,结果大大出乎他们意料,深深地陷入中国全民族抗战的泥淖中无法自拔。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

材料三 孙先生手创之中国国民党,历尽艰辛,无数先烈前仆后继,终于推翻帝制,建立民国。光辉业迹,已成定论。国共两度合作,均对国家民族作出巨大贡献。首次合作,孙先生领导,吾辈虽幼,亦知一二。再次合作,老先生主其事,吾辈身在其中,应知梗概。事虽经纬万端,但纵观全局,合则对国家有利,分则必伤民族元气。今日吾弟在台主政,三次合作,大责难谢。……评价历史,展望未来,应天下为公,以国家民族利益为最高准则,何发党私之论!

——1982年7月24日《廖承志致蒋经国先生信》(节选)

请回答:

(1)指出材料一反映的当时中国所处的政治状况。为了深入地推进革命,国共两党发动了哪一重大军事斗争?结合所学知识,辩证地指出国民革命运动的结局。

(2)综合材料一、二,指出日本侵略者对中国形势的错误估计。材料二提及“民族凝聚力”深刻影响了这场反侵略斗争,举例说明这种“凝聚力”在政治、军事上的主要表现。

(3)书信往往带有浓厚的亲情、乡情,反映写信者的诚挚愿望。据材料三,指出作者的政治愿望。综合上述材料和所学知识,归纳有利于海峡两岸关系发展的积极因素。

材料一 (见右侧示意图)

北伐战争前夕中国政治形势示意图(1926年)

材料二 日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部深深蕴藏着的那种无穷无尽的力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。日本侵略者眼中看到的只有武器而看不到人。他们只从两国军事力量的对比出发,以为只要给中国有力的“一击”,只需要几个月就可以使中国屈服。可是,他们的算盘完全打错了,结果大大出乎他们意料,深深地陷入中国全民族抗战的泥淖中无法自拔。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

材料三 孙先生手创之中国国民党,历尽艰辛,无数先烈前仆后继,终于推翻帝制,建立民国。光辉业迹,已成定论。国共两度合作,均对国家民族作出巨大贡献。首次合作,孙先生领导,吾辈虽幼,亦知一二。再次合作,老先生主其事,吾辈身在其中,应知梗概。事虽经纬万端,但纵观全局,合则对国家有利,分则必伤民族元气。今日吾弟在台主政,三次合作,大责难谢。……评价历史,展望未来,应天下为公,以国家民族利益为最高准则,何发党私之论!

——1982年7月24日《廖承志致蒋经国先生信》(节选)

请回答:

(1)指出材料一反映的当时中国所处的政治状况。为了深入地推进革命,国共两党发动了哪一重大军事斗争?结合所学知识,辩证地指出国民革命运动的结局。

(2)综合材料一、二,指出日本侵略者对中国形势的错误估计。材料二提及“民族凝聚力”深刻影响了这场反侵略斗争,举例说明这种“凝聚力”在政治、军事上的主要表现。

(3)书信往往带有浓厚的亲情、乡情,反映写信者的诚挚愿望。据材料三,指出作者的政治愿望。综合上述材料和所学知识,归纳有利于海峡两岸关系发展的积极因素。

您最近一年使用:0次

2019-01-30更新

|

1683次组卷

|

12卷引用:2014高考名师推荐历史列强入侵与民族危机2

2014高考名师推荐历史列强入侵与民族危机22015-2016学年湖南双峰县一中高一下文科实验班选拔考历史卷2017届辽宁省鞍山市一中高三上第二次模拟历史试卷2016-2017学年北大附中河南分校高二下学期第一次月考历史试卷(已下线)2019高考备考一轮复习精品资料 专题三 近代中国反侵略、求民主的潮流 第8讲 抗日战争和解放战争【教学案】(已下线)2019高考备考一轮复习精品资料 专题四 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立和现代中国的政治建设与祖国统一 第10讲 现代中国的政治建设与祖国统一专题15 现代中国的政治与外交-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)专题15现代中国的政治与外交-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)2013年全国普通高等学校招生统一考试文科综合能力测试历史(江苏卷)2013-2014年广东汕头市金山中学高二上期期中历史试卷2015届江苏东台市三仓中学高三第二次学分认定历史试卷江苏省苏州市苏州实验中学2020-2021学年高二2月月考历史试题