1 . 读下列材料,完成下列问题

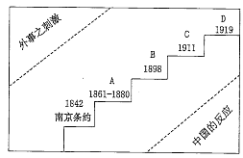

材料一 “冲击——反应”曾是国内外史学界解释中国近代历史的模式之一,其主要观点为中国社会存在巨大惰性,缺乏突破传统框架的内部动力;从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国发生剧烈变化。有人据此图示中国近代前期历史变迁

——摘自黄仁宇《资本主义与二十一世纪》

材料二 美国总统罗斯福说:;忘不了中国人民在7年多的时间里怎么顶住了日本人的野蛮进攻和亚洲大陆广大地区牵制住大量的敌军,…….斯大林指出,中国人民在消灭日本帝国主义的事业中起了巨大作用。中国人民及其军队的斗争,大大便利了击溃日本侵略力量的事业。日本历史学家伊豆夫指出,日本帝国主义的和投降是有很多原因的,其中绵延14年的中国人民的民族解放斗争起了决定作用

——丁家栋《中国抗日战争的世界意义》

请回答:

(1)据材料一并结合所学,从“外事之刺激”和“中国的反应”两个角度:分析图中字母C所代表的近代中国重大事件发生的历史背景。

(2)材料二中罗斯福、斯大林、伊豆夫对中国的抗日战争形成何种共识?结合所学指出抗战胜利的重大历史意义。

(3)综合上述材料结合所学谈谈近代中国民主革命与世界历史发展之间的关系。

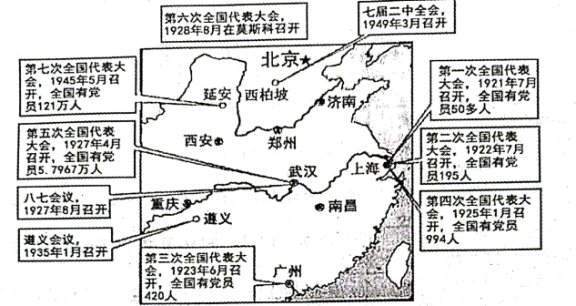

材料一

中国共产党建立至中华人民共和国成立间部分重要会议示意图

材料二 近日,中央宣传部梳理了第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神有:建党精神、井冈山精神、苏区精神、长征精神、遵义会议精神、延安精神、抗战精神、红岩精神、西柏坡精神、照金精神、东北抗联精神、南泥湾精神、太行精神(吕梁精神)大别山精神、沂蒙精神、老区精神这些精神,集中彰显了中华民族和中国人民长期以来形成的伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神,彰显了一代又一代中国共产党人“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的奋斗精神。

——摘自新华网2021年9月29日

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出新民主主义革命即将取得胜利之际中国共产党召开了哪一次重要会议?作出了什么重大决策?并指出这次会议铸就的伟大精神是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出“抗战精神”的含义,并分析抗日战争胜利的伟大历史意义。

材料一 日本的“大陆政策”是一个旨在征服中国和世界的侵略政策。它的第一步是侵占中国的台湾;第二步征服朝鲜;第三步侵占中国的东北和蒙古;第四步征服全中国;最后侵占亚洲,称霸世界。侵占中国……在其“大陆政策”中具有举足轻重的位置。

——摘编自《中国近代史教学参考书》

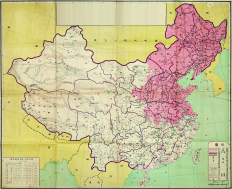

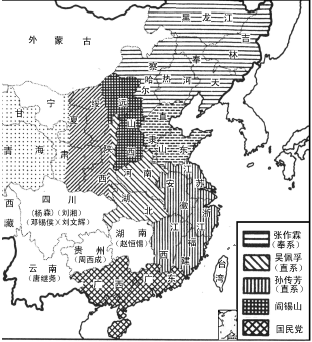

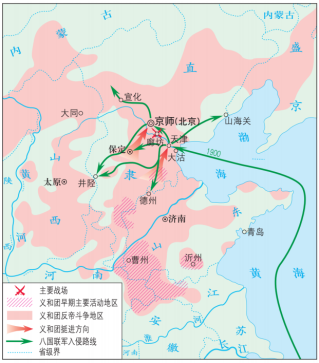

材料二

《敌后抗日根据地示意图》

材料三 我们民族已处在存亡绝续的关头,国共两党亲密地团结起来啊!全国一切不愿当亡国奴的同胞在国共两党团结的基础之上亲密地团结起来啊!实行一切必要的改革来战胜一切困难,这是今日中国革命的迫切任务。完成了这个任务,就一定能够打倒日本帝国主义。只要我们努力,我们的前途是光明的。

——摘编自《毛泽东选集》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明日本是如何实现“大陆政策”中第一步、第三步计划的。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明敌后战场在抗日战争中的主要作用。

(3)根据材料三,概括指出中国抗日战争胜利的根本原因。

材料

图一 |  图二 |  图三 |

分别提取三幅地图中有关的中国共产党控制区域分布信息,并结合背景简要说明与其相对应的历史时期。

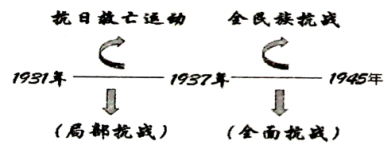

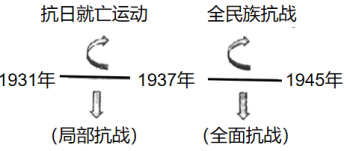

材料一 中国的十四年抗战示意图

材料二 1937年7月7日晚上,有人对正在京郊外卢沟桥上演习的日军进行炮击……同年8月,在外国权益所集中的上海,有二位日本士兵被人射杀,中日两国为此进入全面作战。

——2001年日本扶桑社出版的《新编历史教科书》

材料三 1937年7月7日夜,日军借口一个士兵失踪,要求进入宛平城搜查,遭到中国守军拒绝,日军随即进攻宛平城和卢沟桥……1937年8月13日,日军大举进攻上海,威胁南京。

——人民教育出版社高中《历史》必修一(2007年第三版)

材料四 卅万亡灵,饮恨江城。……兄弟同心,共御外侮。捐躯洒血,浩气干云。尽扫狼烟,重振乾坤。……永矢弗谖,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

——南京大屠杀死难者国家公祭铭文(节选)

(1)根据材料一并结合所学知识,从时空观念的角度分析中小学生课程教材全面落实“十四年抗战”概念的意义。

(2)比较材料二和材料三对卢沟桥事变叙述的不同之处,分析产生不同的主要原因。

(3)根据材料四并结合所学知识,指出抗日战争胜利的根本原因是什么?

材料一

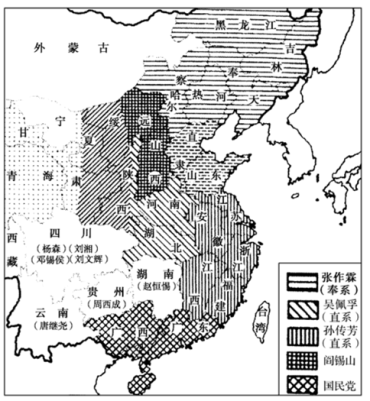

北伐战争前中国政治形势示意图(1926年)

材料二 日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部深深蕴藏着的那种无穷无尽的力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。日本侵略者眼中看到的只有武器而看不到人。他们只从两国军事力量的对比出发,以为只要给中国有力的“一击”,只需要几个月就可以使中国屈服。可是,他们的算盘完全打错了,结果大大出乎他们意料,深深地陷入中国全民族抗战的泥淖中无法自拔。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)指出材料一反映的当时中国所处的政治状况及中国共产党面对这一状况所采取的措施。

(2)结合材料二,指出日本侵略者对中国形势的错误估计。材料二提及“民族凝聚力”深刻影响了这场反侵略斗争,说明这种“凝聚力”在政治、军事上的主要表现。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈中国革命胜利的经验。

材料一 中国的十四年抗战示意图

材料二 1937年9月,国民党中央通讯社公布了中共中央提交的国共合作宣言,抗日民族统一战线正式建立。抗日战争初期,国民党在正面战场组织多次战役,淞沪会战粉碎了日本三个月灭亡中国的梦想:徐州会战中取得了台儿庄大捷……在中国共产党的领导下,抗日根据地军民粉碎了日军一次又一次的“扫荡”、“蚕食”和“清乡”。1940年下半年,彭德怀指挥的百团大战,沉重地打击了日军的侵略气焰……敌后战场发展成为抗日战争的主要战场。

——王桧林《中国现代史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明中国的抗日战争是“十四年抗日战争”的理由。

(2)根据材料二归纳抗日战争的特点。

(3)根据材料一、二分析中国抗日战争取得胜利的历史意义。

材料一 19世纪30年代,一位来华传教士撰文说:如果不透彻了解中国历史,要解决其长期存在的政治和其他问题将是徒劳的;如果这个民族与世隔绝的“秘密”不被发掘出来,那么,“将他们与世界其他民族相分隔的万里长城就不能连根铲除”。

材料二 北伐战争前夕中国政治形势示意图(1926年)

材料三 (1840年以来)在国家四分五裂、民族生死存亡的危急关头,中国各族人民团结一心、共御外侮,为维护国家主权统一、争取民族独立和解放进行了艰苦卓绝的斗争。特别是抗日战争时期,中国各民族进一步联合起来,同仇敌忾,抗击侵略,保家卫国。

——《中国的民族区域自治》白皮书(2005年)

(1)材料一的言论与此后西方列强侵华之间有何关系?

(2)根据材料二指出国共两党发动了哪一重大军事行动?结合所学知识,指出国民革命运动的重大意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,写出两支著名的少数民族抗日武装队伍名称。

阅读材料,回答问题.

材料一 中国的十四年抗战示意图

材料二 1937年7月7日晚上,有人对正在京郊外卢沟桥上演习的日军进行炮击……同年8月,在外国权益所集中的上海,有二位日本士兵被人射杀,中日两国为此进入全面作战。

——2001年日本扶桑社出版的《新编历史教科书》

材料三 1937年7月7日夜,日军借口一个士兵失踪,要求进入宛平城搜查,遭到中国守军拒绝,日军随即进攻宛平城和卢沟桥……1937年8月13日,日军大举进攻上海,威胁南京。

——人民教育出版社高中《历史》必修一(2007年第三版)

材料四 卅万亡灵,饮恨江城。……兄弟同心,共御外侮。捐躯洒血,浩气干云。尽扫狼烟,重振乾坤。……永矢弗谖,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

——南京大屠杀死难者国家公祭铭文(节选)

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,运用时空观念分析中小学生课程教材全面落实“十四年抗战”概念的意义。

(2)比较材料二、三的不同之处,并对其不同之处进行合理的历史解释。

(3)根据材料四并结合所学知识指出抗日战争胜利的根本原因是什么?作为一名新时代的中学生,请为实现未来中华民族更伟大的复兴提出建议。

10 . 阅读下列材料,回答问题。

近代以来,列强对中国发动了一系列战争,致使国家主权遭受严重践踏,中华民族陷入生死存亡的危机之中。面对侵略,中国军民奋起抗争,谱写了一曲曲爱国诗篇。请阅读下列四幅图片,回答问题。

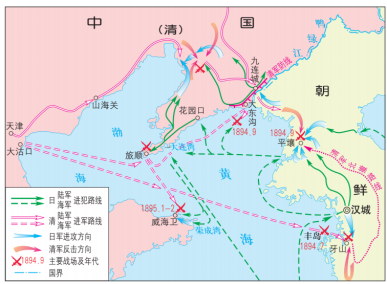

图一 鸦片战争形势示意图

图二 甲午中日战争形势示意图

图三 八国联军侵华形势示意图

图四 日本全面侵华形势图

请回答:

(1)列举图一、图二、图三战争期间签订的不平等条约和图四战争中侵略者所犯下的罪行。

(2)面对以上侵略战争,中国人民分别进行了哪些主要的抗争活动?

(3)图二与图四都是日本发动的侵华战争,但结果不同,你能说说致使结果不同的主要原因吗?

(4)图四战争的结果给中国和世界带来什么影响?