材料一 “九一八”事变后,日本帝国主义先后向长城一线及华北地区不断侵略渗透。全国各阶层纷纷掀起抗日救亡热潮,中国共产党明确提出了建立广泛的抗日民族统一战线的主张。大敌当前,南京国民政府被迫开始考虑调整其对日政策,国共双方通过多种渠道开始进行秘密接触。西安事变的爆发及其和平解决后,内战在事实上大体停止下来,国共关系取得迅速好转。

——摘编自刘芃、朱汉国等《历史学习精要》

材料二 1937—1945年湖南、湖北征发壮丁(包括女兵与民夫)人数统计表(单位:人)

| 1937年 | 1938年 | 1939年 | 1940年 | 1941年 | 1942年 | 1943年 | 1944年 | 1945年 | |

| 湖南 | 190505 | 220745 | 213296 | 216780 | 169623 | 208836 | 184421 | 101756 | 54210 |

| 湖北 | 75805 | 95043 | 98279 | 64280 | 67075 | 88307 | 86942 | 72796 | 42668 |

——摘编自何应钦《八年抗战之经过》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析国共关系迅速好转的背景。

(2)根据材料二,说明1937—1945年湖南和湖北征丁人数变化的共同趋势,结合所学知识分析其原因。

材料一 传统的君主统治形式实质上是“家天下”,它将家和国联结成为一个“共同体”,“家长”是独一无二的权威主体。……民众对君主是顺从依附的状态,个人权利弱化隐蔽、国家(君主)权力强化突出。

——刘宗英《传统政治文化视角下地方主义行动逻辑分析》

材料二 中国的人只有家族和宗族的团体,没有民族精神,所以虽有四万万人结合成一个中国,实在是一片散沙……如果再不留心提倡民族主义,结合四万万人成一个坚固的民族,中国便有亡国灭种之忧。我们要挽救这种危亡,便要提倡民族主义,用民族精神来救国。

——孙中山1924年《国家建设·民族主义》

材料三 在抗战中迸发出来的是对新型国家的认同。这样的国家不仅是全民族利益的代表者和维护者,还要用新型的国家系统、理念和技术将其成员的热情、忠诚激发出来、组织起来,去为中华民族这一超越地域、等级、党派、性别的群体利益而奋斗,而中华民族的利益不仅包括“保种”、“独立”、领土统一和完整还包括保持文化和历史的延续性,甚至寄望新型国家在新背景恢复国人曾有的民族地位和国家尊严。

——徐慧清《抗战对中国民众现代国家认同的建构》

(1)根据材料一,指出传统的家国观念的内容,并结合所学知识分析其形成的原因。

(2)根据材料二,孙中山认为国人的“国家观念”有什么不足?结合所学,孙中山是如何阐述民族主义的。

(3)根据材料三分析抗战中新型国家观念得到认同的原因,并理解指出新型国家观念的内涵。

材料一 “自强不息”语出《周易》,强调君子应效法天道具有永不停息的品格。北宋庆历新政以来权臣除弊革新的诉求愈加强烈,思想上则轻天重人。王安石说“君子之道始于自强不息”,司马光言“君子进德修业,自强不息也”。南宋朱熹指出:君子“不以人欲害其天德之刚,则自强而不息矣”。南宋杨简借鉴禅宗心本论认为“自强不息”并非人法天之刚健而行,而是天道在人心当中的流露。

——摘编自张涛《〈周易〉“自强不息”的历代诠释》

材料二 根据地大多处于数省交界的穷乡僻壤,地瘠民贫,长期战争耗费巨大,国民政府停发八路军和新四军军费,日寇的扫荡,1942年陕甘宁边区陷入了困难时期。中国共产党发扬自强不息的精神,带领根据地军民开展大生产运动。经过采取开荒种植、养殖、纺织、设厂和经营合作社等措施,根据地粮食基本实现全部自给,硕果累累。同时,中国共产党人在极为复杂和艰难的条件下,创立了中共中央党校、鲁迅艺术学院、中国医科大学等三十多所干部学校。

——摘编自蒋森森《延安时期中国共产党的文化理念》

(1)结合材料一和所学知识,概括宋代“自强不息”的思想内涵并分析其产生的原因。

(2)结合材料二和所学知识,分析中国共产党在根据地发扬“自强不息”精神的背景及意义。

材料一 1937年7月7日夜,在北京郊外的卢沟桥,发生了有人向日本军队开枪的事件。

第二天,中国方面继续开枪,进入战斗状态。事件本身不过是一个小摩擦,虽然人们希望就地解决,但是与日本方面的冲突事件不断发生,解决变得困难起来。

——(日)扶桑版《新历史教科书》

材料二 1937年7月7日在北京郊外的卢沟桥,日本军突然地攻击中国军。这样,所谓“七七事变”——日本对中国的不宣而战的战争——就开始了。

——(日)井上清《日本的历史》

(1)比较指出以上两段材料的不同之处,并分析不同的原因。

材料三

(2)请为上图撰写题目和说明(包括时间、背景、寓意等)。

材料一 中国今日郑重声明,中国之领土主权,已横遭受日本之侵略,“国联盟约”“九国公约”“非战公约”,已为日本所破坏无余┄中国决不放弃领土之任何部分,遇有侵略,惟有实行天赋之自卫权以应之。

——国民政府《自卫抗战声明书》

材料二 争取抗战胜利的中心关键,在使已发动的抗战发展为全面的全民族抗战。只有这种全面的全民族抗战,才能使抗战得到最后的胜利。

——中共洛川会议《中央关于目前形势与党的任务的决定》

材料三 罗斯福曾对他的儿子说过:“假如没有中国,假如中国被打垮了,你想一想有多少师团的日本兵可以因此调到其他方面来作战?他们可以马上打下澳洲,打下印度——他们可以毫不费力地把这些地方打下来。他们并且可以一直冲向中东……和德国配合起来,举行一个大规模的夹攻,在近东会师,把俄国完全隔离起来,吞并埃及,斩断通向地中海的一切交通线。”

材料四 为了确保战后世界的和平与安全,(1945年2月召开的美、英、苏三国政府首脑雅尔塔会议)决定成立联合国。联合国有6个主要机构,最重要的是安全理事会。安理会由中、法、苏、英、美五个常任理事国……组成。任何实质性问题,均须经五个常任理事国一致同意,即五大国拥有否决权。根据《联合国宪章》规定,中国不仅是联合国创始会员国,而且还是安理会五大常任理事国之一。

——吴于廑齐世荣主编《世界史现代史编(上)》

请回答:

(1)据材料一分析发表国民政府的《自卫抗战声明书》的背景,之后国民政府采取了哪些自卫行动?

(2)根据上述材料及所学知识回答,中国抗日战争取得胜利的原因有哪些?

(3)根据上述材料及所学知识回答,中国抗日战争取得胜利的意义是什么?

材料一 1943年罗斯福说:“对于中国,我们有两个目标:第一是有效地联合作战;第二是承认和树立中国作为主要大国,在战时和战后与西方三大盟国俄、英、美并驾齐驱。”

——《抗日战争时期的中美关系》

(1)材料一中美国对华政策是什么?依据材料一并结合所学知识说明原因。

材料二 1960年11月4日,尼克松说:“我明确地表示我反对给共产党中国外交承认。我同样反对共产党中国加入联合国。美国不应该尊敬一个不热爱和平的海盗’式国家。”

——纽约每日新闻

(2)结合材料一、二和所学知识,指出美国对华态度发生了什么变化?在这一特定背景下,新中国采取相应的外交方针是什么?

材料三 中国是一个伟大的生气勃物的民族,不应该继续孤立在国际大家庭之外,从长远来说,如果没有这个拥有7亿多人民的国家的力量,要建立稳定的持久的国际秩序是不可设想的。

——尼克松1970年对外政策报告

(3)结合材料二、三和所学知识,指出美国对华态度又发生了怎样的变化?转变的主要原因是什么?

材料四 随着中国的迅速发展,现代中国让西方人产生了很多疑问:为什么社会主义中国经济会突飞猛进?为什么中国会出现姚明这样像NBA球员一样好的明星?中国会不会把全球的石油用光?……这当中有好奇、羡慕,也夹杂着猜疑与不安,中国的形象正因此而变得更加复杂、多元、丰富,西方人再也无法用非好即坏的标尺或简单的符号来看待中国了。

——摘编自《历史上西方看中国:从天堂到丑陋不堪》

(4)依据材料四并结合所学知识,从中国自身的角度分析让西方看中国的眼光变得复杂、多元、丰富的因素。请针对如何消除西方对中国的猜疑与不安提出合理的建议。

材料一 秦始皇长城的修建,加速了草原社会的政治发展,长城增加了所谓边疆地带的政治分割强度,使长城以外依存汉族的小部落不复存在,分散转为统一,形成草原帝国。在长城地带,人文地理与自然地理一样具有过渡性,它是一个渗透着农业和草原势力的世界,一个两种势力接触并汇合于此,而不能被任何一方永远统治的世界。两大社会在长城沿线的持久性接触、形成互动影响。

——摘编自【美】拉铁摩尔《中国的亚洲内陆边疆》

材料二 长城的意义在最后一个王朝发生重大转变。康熙帝的名言“在德不在险”、“众志成城”对长城进行了功能上和道德上的双重否定。其实,长城意义的骤降并非由于人们道德上的觉醒,满族上层和蒙古族上层的政治同盟,清政府在草原社会实行的政策是其本质原因。取代长城的不是看不见摸不着的“德”,而是那个实实在在的理藩院。弱化草原社会的军事属性,利益不再来自战争,而由贵族政治、宗教组织决定分配。

——唐晓峰《长城内外是故乡》

材料三 (下图)

(1)根据材料一,概括长城修建的历史影响。结合所学,以秦汉时期的河套地区为例,说明长城地带是一个“不能被任何一方永远统治的世界”。

(2)根据材料二并结合史实,简析康熙时期“长城意义的骤降”的原因。

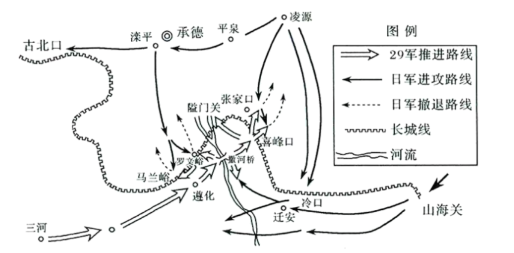

(3)阅读材料三,指出它所反映的某一重大历史事件。创于1935年的《义勇军进行曲》中写道:“起来,不愿做奴隶的人们,把我们的血肉筑成我们新的长城。”结合所学,从民族危机角度,概述其创作的主要背景。综上所有材料和分析,提炼长城在中华民族历史上的重要价值。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 从1937年到1941年,中国收到的国际援助主要来自苏联,苏联三次向中国提供了总额为2.5亿美元的低息贷款,且全部为军火贷款,苏联援助的飞机、坦克、大炮等军火物资通过新疆和甘肃的西北国防大通道输送到内地抗战前线。而同期美英法的援助总共才2.6亿美元,且均为非军事贷款,主要用于购买非军事用品和稳定货币。

从1940年起,尤其是太平洋战争爆发后,美国成为援助中国的主要国家。1941年3月,罗斯福总统将《租借法案》用于中国,从1942年到战争结束,美国援助的枪炮弹药、飞机坦克及各种军用装备通过滇缅公路、中印公路和驼峰航线进入昆明、重庆等地,租借法援助总额达到13亿美元。

——摘编自徐中约《中国近代史:1600-2000中国的奋斗》

材料二 中共在抗战中所经历的一切,再清楚不过地印证了外力介入的作用。只不过仅仅有外力的作用还不够,没有当权的国民党始终坚持抵抗,只靠两三万地处穷乡僻壤、缺吃少穿、枪弹奇缺的中共军队,要想在痛争期间顺利恢复、发展和准备自己的力量,同样是不可能的。

同样的道理,没有毛泽东这样精明且决断力极强的领导人,共产党也一样达不到自己的目的。一个最基本的事实就是,如果按照1937年抗战爆发后中共中央多数领导人的意愿,以及共产国际“抗日高于一切”方针,把中共军队投入到作战中去,而不是按照他坚持的那样,把军队分散到敌后农村中去,最终的结果亦可想而知。

——摘编自杨奎松《“中间地带”的革命:国际大背景下看中共成功之道》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括抗战期间国际对华援助的变化及国际援助对中国抗战的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“外力介入”的典型表现与作用,简析抗战中共产党实力大增的原因。

9 . 阅读下列材料:

材料一吴佩孚的势力被歼灭于两湖,孙传芳的五省联军也被打败,最近张作霖又在河南败绩。革命胜利的原因,当然不在某某总司令某某军长的善战,亦不在某某领袖的善于外交,而在于革命得到中国人民之极大多数的赞助,尤其是工农群众的努力,并且有各种被压迫阶级因反抗一切剥削而团结的坚固的革命联盟。

——中国共产党中央委员会对政局宣言(摘录)(一九二七年七月十三日)

材料二国难日亟,时不我待,本党为国忠诚,可矢天日。诸先生热心为国,定能允许本党之请求,使全国民族御侮救亡之统一战线从此实现也。我辈同为黄帝子孙,同为中华民族儿女,国难当前,惟有抛弃一切成见,亲密合作,共同奔赴中华民族最后解放之伟大前程。谨此电达,伫候明教。并致民族革命的敬礼。

——中共中央致中国国民党三中全会电(一九三七年二月十日)

材料三我们要巩固和发展最广泛的爱国统一战线,加强中国共产党同民主党派和无党派人士团结合作,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用,最大限度团结一切可以团结的力量

——习近平《巩固发展最广泛的爱国统一战线》(2015年5月20)

请回答:

(1)根据材料一指出“革命胜利的原因”,结合所学指出“革命胜利”的最大成果。

(2)根据材料二指出“全国民族御侮救亡之统一战线”确立的背景,结合所学知识指出其作用。

(3)与材料一、二相比,指出材料三“统一战线”中中国共产党的地位,并概括“统一战线”的作用。结合所学知识指出以政协制度为代表的统一战线在新时期进一步完善的表现。

(4)综合上述材料,探讨推动中国革命胜利、社会主义建设不断成功的主要因素

材料 忻口是保卫太原的战略要地。1937年9月,日军开始分路向晋北进攻,并将前进矛头指向平型关。国民党阎锡山急令所部在平型关布防。八路军由陕西来援,于9月19日抵达平型关右侧。国共两党军队商定,国民党军队主力在平型关正面阻敌前进,八路军第115师抄袭敌后,晋绥军第71师由团城口出击,共歼敌于平型关前。19日夜,八路军129师第769团歼灭日军100余人、烧毁敌机24架,取得了阳明堡机场夜袭战的完全胜利,极大支援了国民党守军的忻口防御作战。9月25日,八路军取得平型关大捷。9月28日,大同之敌南下,截断平型关后路,平型关守军乃被迫后撤。但由于阎锡山忽视中国共产党提出的加强娘子关方向防御的建议,以致10月26日娘子关被日军攻占,对忻口的中国守军形成南北夹击之势。战局急转直下。11月2日,坚守阵地23天之久的中国守军不得已从忻口撤退,太原随即沦陷。

——摘编自刘存善《忻口战役始末》

(1)根据材料并结合所学知识,指出忻口战役爆发的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析忻口战役的意义。