材料一 《日本明治政府觊觎朝鲜的“连环谋划”》载:1870年,日本外务省递交了试图置朝鲜于其势力范围的“对朝外交三案”,……其中一种设想就是先拆解中国和朝鲜的宗藩关系,进而逐渐吞并朝鲜。

《马关条约》第一款:中国确认朝鲜国为完全无缺之独立自主,故凡与亏损其独立自主体制,即如该国向中国所修贡献典礼等,嗣后全行废绝。

材料二 “满洲事变、日中战争和太平洋战争不是零散、孤立的战争,而是彼此有内在联系的一连串战争。……在这十五年中,日本对中国的武装侵略持续未断,走上了扩大侵略的道路。”“如果我们可以指出一定的日期作为第二次世界大战的这段血腥时期的开端的话,1931年9月18日恐怕是最有根据的。”

——根据江口圭一《日本十五年侵略战争史》等整理

请回答:

(1)有学者认为《马关条约》使日本获得了“北上”和“南进”的根基,根据材料一结合所学知识,分别说明日本是如何获得这两个根基的,并用一句话概括甲午战争对中国历史发展轨迹产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“1931年9月18日”作为第二次世界大战开端的理由,并概述从“满洲事变”开始的“一连串战争”中,中国人民抵抗日本侵略的战争在发展过程上呈现出的显著特点。

材料一 甲午战争前,日本以“文野战争”号召国民同心协力、支持战争。战前,天皇每年从皇室费用中拿出30万元补充军费。实业界领袖组织“报国会”募捐,为战争效劳,不计个人得失。21个运输社,自愿在战争期间无偿为政府运送军事物资。日本贫民有的将一天劳动所得的一半捐献出来,许多人志愿做后勤供应的军夫。清政府每年从海军军费中挪用30万两建造颐和园,为西太后庆祝60大寿而耗费的大约1400—2000万两白银,可购买10艘“定远”型铁甲舰、20艘“致远”型战舰。海军军官都在基地附近兴建私宅,军官生活普遍奢侈,嫖赌乃常事。中国下层民众大多不关心战事,战争期间,各地仍发生多起乱事。

——任世江《高中历史必修课程专题解析》

材料二 大事记

| 1931年9月18日 | 九一八事变后全国人民掀起抗日救亡高潮 |

| 1935年12月9日 | 一二·九学生运动 |

| 1937年8月13日 | 八一三事变后淞沪会战开始 |

| 1937年9月22日 | 国民党中央通讯社发表了《中共中央为公布国共合作宣言》 |

| 1943年11月 | 开罗会议召开 |

| 1944年春 | 敌后抗日军民发起局部反攻 |

| 1945年7月 | 中、美、英三国发表《波斯坦公告》,促令日本投降 |

| 1945年8月8日 | 毛泽东发表《对日寇的最后一战》 |

| 1945年8月15日 | 日本宣布无条件投降 |

(1)根据材料一,概括甲午战争中国战败的原因。

(2)根据材料二,分析中国人民最终能取得抗日战争伟大胜利的重要原因有哪些?

(3)根据材料二并结合所学知识,指出中国抗日战争的伟大意义。

材料一 近代中国在反侵略战争中的确因落后而有很大困难,但这些因难绝不是不可克服的。中国与西方国家经济技术方面的差距绝没有当年海地与法国之间的差距那么大。而且,中国不是象海地那样的小国,而是拥有几亿人口和辽阔领土的大国。中国的实力并非全面地处于劣势。

——摘编自林华国《如何看待西方殖民主义侵略和近代中国的反侵略斗争》

材料二 中国是世界上最早拿起武器同法西斯战斗的国家。比如,《第二次世界大战史纲》一书,专章阐述“中国开辟了世界上第一个反法西斯战场”。正如毛泽东同志所指出的:

“我们的敌人是世界性的敌人,中国的抗战是世界性的抗战;伟大的中国抗战,不但是中国的事,东方的事,也是世界的事。”

——《以史为鉴——中国二战史研究综述》

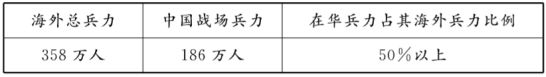

材料三 中国军民进行重要战役200余次,大小战斗近20万次。中国军队毙伤俘日军150余万,约占日军在二战期间伤亡人数的70%。

日本投降前夕海外兵力的分布情况

——摘编自张继业等《中国抗战胜利的世界意义值得永远铭记》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括当时中国的困难。

(2)根据材料二并结合所学知识,如何理解毛泽东关于“中国是世界上最早拿起武器同法西斯战斗的国家”的论述。

(3)根据材料三,指出中国在世界反法西斯战争中的地位。

材料一:1940年,一位回族同胞在《抗战三周年纪念感言》中写道:“整三周年的神圣抗战,已使大中华民族数千年的积弱,蒙受了巨急的刺激,从而奠定了民族复兴的基础,扎稳了抗战最后胜利的把握,首先我们为民族复兴的远大前途,抱乐观,感兴奋!

——摘编自《中国回教救国协会会刊》第2卷(1940年)

材料二:教育家蒋梦麟在昆明躲避日机轰炸的防空洞里,写成《西湖》一书.他认为:“以中国文化同化能力之强,她必定能慢谩地吸收西方在科学上的贡献;以中国天然资源之丰富,人民智慧之高,科学的发展将使她前途呈现无限光明。“中国所走的路途相当迁回,正像曲折的长江,但是她前进的方向却始终未变。”

——张可荣《试论全面抗战时期的民族复兴思湖》

材料三:这个方无疑的是我民族复兴的唯一途径……只要我们能依照国父的遗教迈进,民族复兴是不成问题的,因为他已经在任何方面——无论文化、政治、经济等都替我们铺好了光明大道。

——萧一山《清史大钢》(成书于1943年)

(1)根据材料一,指出这位回族同胞对民族复兴“抱乐观”态度的理由。结合所学知识,举出说明此理由的主要史实。

(2)根据材料二、三,分别概括蒋梦麟和萧一山实现民族复兴的主张。综合上述材料,概括抗战时期人们关于民族复兴思想的共同点。

材料一 尽管中国的抗日战争在日本偷袭珍珠港事件后已成为世界大战的一部分,但国共军队牵制了100万日本军队的事实并没有在后来的历史记录中得到充分重视。(但)没有中国的抗日战争,二战在欧洲战场的战事会更加扑朔迷离,出现其他变数。

——《牛津大学中国研究专家米德博士评价中国抗日战争》

材料二 日本方面痛感日本国过去由于战争给中国人民造成的重大损害的责任,表示深刻的反省。日本方面重申站在充分理解中华人民共和国政府提出的“复交三原则”(注:中华人民共和国是代表中国人民的唯一合法政府;台湾省是中华人民共和国领土不可分割的一部分;所谓“日蒋条约”是非法的,无效的,应予废除。)的立场上,谋求实现日中邦交正常化这一见解。

——1972年9月29日《中日建交联合声明》

请回答:

(1)指出材料一中欧洲学者对中国抗日战争地位看法的变化,并结合所学知识指出该认识变化的依据。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出1972年9月中日正式建交的主要原因。

6 . 中国共产党诞生后,经历了岁月的考验,不断发展壮大。阅读下列材料:

材料一 昨天的同盟者——中国共产党和中国人民,被看成了仇敌,昨天的敌人——帝国主义者和封建主义者,被看成了同盟者。从此以后,生气勃勃的中国大革命就被葬送了。但是,中国共产党和中国人民井没有被吓倒,被杀绝。他们高举起革命的大旗,举行了武装的抵抗,组织了人民的政府,实行了土地制度的改革,创造了人民的军队——中国红军,保存了和发展了中国人民的章命力量。

——《毛泽东选集》

材料二 通过年的抗战,中国共产党全国党员发展到121万厂中共领事的军队发展到127万人,并组建了200万民兵;且拥有了除陕甘宁以外的大小18个抗日根据地5同时;中共还在政治、思想理论上成熟起来,抗战时期形成了毛泽东思想。敌后战场逐渐成长为疼日战争的$战场,中国共产党逐步发展成为夺取抗日战争胜利的决定性力量。

——章开沅《中国近现代史》

材料三 1948〜1949年冬季的几个战役结束后,随后的一切急转直下。由于主要力量被摧毁,蒋介石政府的倒台已是不可海免的结局。1949年1月14日,共产党人公布了、他们的和平条件。国民政府拒绝了这些条件,截止日期一过,人民解放军立即开始渡江作战。4月24日便占领了国民党的首都南京。

——《剑桥中华民国史》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出“中国大革命”指的是哪一事件。结合所学知识,分析中国共产党人提出了怎样的理论为革命指明方向。

(2)据材料二,谈谈如何理解中共成为抗战胜利的决定性力量。结合所学知识,指出中共在敌后战场取得的重大成果。

(3)据材料三,概括蒋介石政府倒台的原因。结合所学知识,指出从世界政治角度看,中国新民主主义革命胜利的重要意义。

材料

朕深鉴于世界大势及帝国之现状,欲采取非常之措施,以收拾时局,兹告尔等臣民,朕已饬令帝国政府通告美英中苏四国愿接受其联合公告。

帝国所以向美英两国宣战,实亦为希求帝国之自存与东亚之安定而出此,至如排斥他国主权,侵犯其领土,固非朕之本志。然自交战以来,已阅四载,虽陆海将兵勇敢善战,百官有司励精图治,一亿众庶之奉公,各尽所能,而战局并未好转,世界大势亦不利于我。加之,敌方最近使用残酷之炸弹,频杀无辜,惨害所及,真未可逆料。如仍继续交战,则不仅导致我民族之灭亡,并将破坏人类之文明。如此,则朕将何以保全亿兆之赤子,陈谢于皇祖皇宗之神灵。此朕所以饬帝国政府接受联合公告者也。

——日本《停战诏书》(1945年8月14日)

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出日本《停战诏书》发布的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评《停战诏书》对侵略战争的辩解。

8 . 中国近代史既是一部列强侵略中国的屈辱史,又是一部中国人民追求近代化的探索史。阅读下列材料,回答问题。

材料一 对于中国人来说,这场战争(鸦片战争)是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。……鸦片战争不仅是英国对中国的胜利,而且是先进的西方(资本主义制度)对古老东方(封建制度)的胜利。

——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二 近代前期,为挽救民族危亡,无数仁人志士不断探索救国道路,走过了自救之路、维新之路、共和之路等,但地主阶级洋务派、资产阶级改良派和革命派都没有完成反帝反封建的历史使命,探索之路任重而道远。……在新民主主义革命时期,中国共产党领导人民经过28年艰苦卓绝的斗争,走“不是先占领城市后取乡村,而是相反的道路”,推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治,实现了民族独立和人民解放,建立了人民当家作主的新中国—中华人民共和国。

——摘编自《中国近代史》

材料三 中国革命战争是持久战,帝国主义的力量和革命发展的不平衡,规定了这个持久性……要打倒敌人必须准备作持久战……要求我们勇敢地抛弃关门主义,采取广泛的统一战线,防止冒险主义

——1935年毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》

在1937年8月7日的国防会议上,国民政府决定开展“全面抗战”“采取持久消耗的战略”。蒋介石这时亦认为,“倭寇要求速战速决,我们却要进行持久战、消耗战。”

——《先总统蒋公全集》

(1)依据材料一,概括导致中国在鸦片战争中失败的政治原因,并从近代化角度说明为何“对于中国人来说,这场战争是一块界碑”。

(2)依据材料二并结合所学知识,简要说明孙中山所领导的辛亥革命在反封建方面的最大功绩是什么?

(3)根据材料三,比较抗战前和抗战后初期,国共两党对日策略的异同;并结合所学知识,简要分析甲午战争与抗日战争形成两种不同结局的主要原因。

材料一 就一般而言,历史事件随着时光流逝而意义日减。鸦片战争则不然。它是中国历史的转折点……生活在这一尚未现代化区域中的人们,体会现实,探索问题,免不了联系到那次灾难性的战争。屈辱、仇恨、自卑、希望种种情绪交织,民族情感油然而生。

——茅海建《天朝的崩溃:鸦片战争再研究》

材料二 建立近代民族国家,是近代民族主义的核心内容。梁启超在《论中国学术思想变迁之大势》一文中,首次提出了“中华民族”的概念。他还最早表明建立民族国家的问题,于1902年发表的《论民族竞争之大势》,明确提出:“今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。”

——转引自《光明日报》关于“中国近代史上的民族主义”的对话

材料三 1924—1927年国共合作实际上是以“国民革命”为号召的民族革命。这场革命的直接斗争目标就是所谓“打倒列强除军阀”,北伐战争即为这场革命最具体的实现手段。北伐战争这一军事统一行动,从一个侧面清楚地反映出,中国社会民族主义观念广泛发酵,多数社会大众对国家统一运动明显抱以期待和欢迎的态度。

——王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史》(民国卷)

材料四 日军侵华暴行,没能摧毁中华民族的抗战意志。正是因为“中华民族到了最危险的时候”,所以爱国救亡运动风起云涌,抗日烽火在各地燃烧。地不分南北,人不分民族,唤起了同仇敌忾、共赴国难的新的民族觉醒。这在中国历史上是前所未有的。

——沈祖炜《抗日战争与中国的民族主义》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,列举《南京条约》中丧失的国家主权,由此中国社会性质发生了怎样的变化?

(2)据材料二并结合所学知识概括指出析梁启超当时提出“中华民族”、“民族国家”等概念的时代背景,并分析其目的。

(3)据材料四并结合所学知识,分析“这场革命”的实质任务是什么?结合所学知识,指出这场革命取得的主要成果?

(4)据材料概括指出抗日战争胜利的根本原因,结合所学知识分析其对民族主义发展的影响。

10 . 2017年是抗日战争全面爆发80周年。阅读下列材料,回答问题

材料一世界人民反法西斯战争时间统计简表

| 战场名称 | 开始时间 | 标志 | 终止时间 |

| 欧洲战场 | 1939年9月1日 | 德国闪击波兰 | 1945年5月8日 |

| 苏德战场 | 1941年6月22日 | 德国入侵苏联 | 1945年5月8日 |

| 太平洋战场 | 1941年12月7日 | 珍珠港事件 | 1945年9月2日 |

| 中国战场 | 1931年9月18日 | 九一八事变 | 1945年9月2日 |

| 苏联对日作战 | 1945年8月8日 | 苏联出兵东北 | 1945年9月2日 |

材料二从近代历史的大背景看,一百多年来中日实力有过两次”换位”.第一次是1894年,日本在甲午战争中打败清朝;第二次则是2010年,日本国内生产总值被中国超过,失去了连续保持40年的“世界第二”的地位。

(1)根据材料一概括中国抗日战争的特点,并简述中国人民抗日战争胜利的历史意义。

(2)依据材料二并结合所学知识,从世界与中国的角度,分析中日两国这两次“换位”的不同背景。