材料一:

材料二:“中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权”。“中华民国之立法权,以参议院行之”。“临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”。“国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之”。“法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织之”。

——摘自《中华民国临时约法》

材料三:为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化……要保证人民在自己的法律面前人人平等,不允许任何人有超于法律之上的特权。

——摘自《十一届三中全会公报》

(1)根据材料一,指出明朝政府架构的变化及其影响。

(2)根据材料二,指出中华民国政体的组织原则。结合所学知识,简述《中华民国临时约法》颁布的主要意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,列举十一届三中全会后我国社会主义法制建设的重大成就。

(4)综合上述材料,概括中国政治文明的发展趋势。

| A.推动了人民政治协商制度的建立 | B.确立了以私有制为主体的市场经济 |

| C.表明社会主要矛盾发生根本转变 | D.适应了新时期政治经济建设的需要 |

| A.适应新时期政治经济建设的需求 |

| B.从法律上明确了社会主义市场经济 |

| C.巩固了城市经济体制改革的成果 |

| D.旨在确立人民民主和社会主义原则 |

| A.我国法治建设的不断深入 | B.立法领域取得阶段性胜利 |

| C.社会主义法制社会已建成 | D.党的报告法律效力的提升 |

| 1954年宪法 | 1982年宪法 |

| 第一百零二条中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务 | 第五十六条中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务 |

| 第一百零四条中华人民共和国国旗是五星红旗 | 第一百三十六条中华人民共和国国旗是五星红旗 |

| A.两部宪法内容完全相同 | B.两者产生背景基本类似 |

| C.后者借鉴前者部分条款 | D.两者性质发生质的变化 |

| A.我国立法工作取得举世瞩目的成就 | B.社会主要矛盾发生根本性变化 |

| C.依法治国方略落到实处 | D.我国法制体系业已完善 |

| A.从强调统治阶级意志本位到遵循市场经济的规律本位 |

| B.市场经济的法律制定者首先应复兴西方古典法律制度 |

| C.权利自主的经济本位应完全服从于国家至上的国家本位 |

| D.立法从以罗马法的经验主义为基础到“摸着石头过河” |

材料一 法治是由若干要件组成的集合概念。西方古希腊、古罗马时期法家学者们对法治进行了初步探讨,取得巨大成就。中国古代法家学者提出了系统的法治观。亚里士多德明确指出:“法治应当优于一人之治”,“已成立的法律获得普遍的服从”。罗马人则以实践者的姿态走进法治,视平等为法治要件之一.把道德作为良法的必备条件,后又加入神的旨意、自然规律等。西方法学家使法治理论很好地转化为实践。韩非子提出“法不阿贵,绳不绕曲”的理念,并强调法律当简明通俗,以便于君主治理天下。儒者主张用道德原则支配法律。由于皇权至上,古代中国法活在与人治的博弈中一直处于绝对劣势。

——摘编自李天吴(西方法治观与中国古代法治观的核理与比较》

材料二 13世纪初,贵族集团发起了反对英王约翰的武装起义,并迫使国王于1215年签署(大宪章》。该法共63条,按照教会权利、财政,私法、行政、王室森林的顺序排列,主要部分是限制国王权力,保障国王臣属的基本权利。《大宪章》虽被后代国王多次删改,地住与作用在不同时期有所变化,但它所蕴含的契约约来精神(权利持有人与权利受让人之间的契约)不仅逐步把英国引到民主宪政的道路上来,也成为后世多国宪政制度的坚实基石。

——摘编自居正《论英国(大宪章)的发展历程及影响》

材料三 改革开放40年里,中国法治建设进入了从恢复重建到持续发展,进而形成中国特色社会主义法治新的发展阶段。法治成为改革开放和社会主义现代化建设的重要保障。特别是中共十八大之后,建设社会主义法治国家成为我国现代化建设有机统一的整体。

——摘编自阮洁《现代化进程中的新中国法治建设》

(1)根据材料,指出古代中国法治观与西方法治观的异同。

(2)根据材料二,概括英国《大宪章》的基本特点。

(3)根据材料一,二、三并结合所学知识,谈谈你对改革开放以来我国社会主义法治建设的认识。

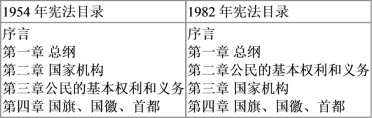

据表中的变化可知,1982年宪法新在

| A.提出了社会主义的宪法原则 | B.确立依法治国为国家体制改革重点 |

| C.昭示着国家权力来源于人民 | D.凸显了国家尊重和保障人权的理念 |

10 . 阅读材料,完成要求。

材料一根据1832年改革法案,年值10英镑房产的选举资格使中产阶级成为选民的主体。1867年改革法案规定:在英格兰城镇选区,凡年缴纳直接税20克令并付了济贫税的房产所有人具有选举权。1884年《选举权法》宣布,凡持有年值10万英镑以上的房产、土地或财产的人都具有选举权。妇女在大选中没有投票权,很多工人因住所经常变化被排除在选民之外。1918年改革法规定:所有21岁以上以及在战争中服过兵役的年满19岁的男子有选举权;30岁以上的妇女有选举权。

摘编自刘成《民主的悖论英国议会选举制度改革》

材料二根据1953年《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的规定,"具有选举权的选民占18岁以上公民总数的97.18%",但当时中国国民文化水平还比较低,选举投票、举手等多种表决形式还只能是"形式主义"的,长时期内没有实现城乡同比例选举。1979年选举法规定直接选举扩大到县一级,在投票方法上一律采用无记名投票制;1995年对人大选举法进行修改,规定全国人大代表选举中,农村和城市所代表的人口比例数由过去的8:1修改为4:1;2010年3月,人大选举法正式确定了城乡同比例选举。

摘编自陈晓丹《代议制视角下人民代表大会制度的原则解析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国选举制度的变化并分析这种变化带来的社会影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国选举制度的特点并分析其原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你的认识。