材料一:罗马法前后经历了王政时期、共和国时期、帝政前期、帝政后期四个阶段,历时上千年,期间罗马社会经济和文化的发展变化很大,法律也由产生、发展而逐步趋于完善。罗马法主要分为人法、物权法、继承法、债法、诉讼法等方面。人法包括自由权、市民权、家族权、名誉、婚姻、夫妻财产、儿童监护等;物权法包括动产、不动产等;继承法包括遗嘱继承、法定继承、赠予等;诉讼法包括法定诉讼、程式诉讼、诉讼程序、诉讼非常程序等。

——摘编自周楠《罗马法原论》

材料二:美国1787年宪法并不是要建立一种由人民来进行统治的政府体制,也不是要建立一个由精英来进行统治的体制。它规定政府的体制包括“水平方向上的分权制衡”和“垂直方向上的分权制衡”两个方面。

——摘编自刘绪贻《美国通史》

材料三:2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》正式实施,之前的9部法律将同时被废止。民法典是共和国成立以来第一部以法典命名的法律,被称为“社会生活百科全书”,是民事权利的宣言书和保障书,如果说宪法重在限制公权力,那么民法典就重在保护私权利。中国特色社会主义已经进入新时代,编纂民法典具有重大而深远的意义。编纂民法典是坚持和完善中国特色社会主义制度的现实需要,是推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措,是推动经济高质量发展的客观要求,是增进人民福祉、维护最广大人民根本利益的必然要求。

——摘编自《关于<中华人民共和国民法典(草案)>的说明》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳罗马法的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出美国的政治体制如何体现“水平方向”和“垂直方向”上的分权制衡的。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出《中华人民共和国民法典》颁布的重要意义。

材料一 20世纪20—30年代,南京国民政府所颁布的《中华民国民法典》是中国历史上第一部正式的民法典。它是中国近代社会二十余年政治激荡、经济生活的需求以及思想文化的影响在制度领域的回应。

——摘编自:谢冬慧《民国民法典编纂及其当下镜鉴》

材料二 民国时期民法法典化代表了我国近代民法法典化的最高成就,不仅借鉴了西方民法法律文化的优秀成果,也充分考虑到了我国的传统和当时的国情,不仅立法内容趋于完善,立法技术也较前一时期有了很大改进,它揭开了我国民法法典化新的篇章……由于历史因素的限制,最终导致这样一个法典化的进程更多地停留于形式上,而未能很好的与现实相结合、未能真正解决很多现实的问题,从这一点来说,它是失败的。

——摘编自:赵虎《民国时期民法法典化研究》

材料三 新中国成立以来编纂民法典基本历程

| 20世纪五六十年代 | 1954—1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,被迫中断。1962—1964年,虽完成《民法典草案》,但因“四清运动”而中断。 |

| 20世纪七八十年代 | 1979年,我国第三次起草民法典,1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,于是1986年颁布民法通则。 |

| 20世纪九十年代 | 1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。 |

| 21世纪 | 随着中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。 |

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出《中华民国民法典》制定的背景?

(2)根据材料三,归纳指出新中国成立后编纂民法典基本历程的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

材料一1944年9月15日,中国共产党代表林伯渠在国民参政会第三届三次大会上提出:“希望国民党立即结束一党统治的局面,由国民政府召集各党、各派、各抗日部队、各地方政府、各人民团体的代表,开国是会议,组织各抗日党派联合政府。”这是中国共产党第一次公开地提出建立联合政府的主张。建立联合政府就是要结束国民党的一党专制,实行民主基础上的多党制。

——摘编自谢春涛《历史的轨迹:中国共产党为什么能》

材料二 新中国60年民主政治的发展是一个不可分割的延续过程。改革开放后30年我们在民主政治方面取得的巨大成就,是在前30年民主建设成就的基础上和前30年奠定的民主制度框架内取得的。没有前30年的民主存量,就不可能有后30年的民主增量。

——摘编自《中华人民共和国史》

(1)根据材料一,指出中国共产党希望在新民主主义革命结束后建立起来的新中国的国家性质,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述改革开放三十多年,我国实现“民主增量”的主要表现。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对民主政治发展的认识。

材料一 “论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动”,“倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独载,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

——摘自钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明秦汉和唐朝政治制度“大变动”在中央的具体表现分别是什么?以明清史实为例,说明“政府由一个皇帝来独裁”的观点。

材料二 中华民国之主权,属于国民全体;中华民国国民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别;国民依法享有人身、财产、言论、出版、集会,信仰等自由;参议院由各地选派的参议员组成,行使立法权;由临时大总统、副总统和国务员行使行政权;法院由临时大总统及司法总长任命的法官组成,行使司法权。

——《中华民国临时约法》

(2)根据材料二,指出文件体现了什么原则?结合所学知识,指出其性质与意义。

材料三 20世纪50年代,是中国社会主义法制建设的初创时期。1954年,第一届全国人民代表大会制定了《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国人民法院组织法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》。改革开放后,中国的法治建设进入新的发展时期。中共十五大报告第一次完整提出要“依法治国,建设社会主义法治国家”,将以往的“建设社会主义法制国家”改为“建设社会主义法治国家”.1999年和2004年通过《中华人民共和国宪法修正案》,先后将“实施依法治国,建设社会主义法治国家”等写入宪法,法治建设得到进一步加强。中共十八大以来,党领导人民,切实贯彻依法治国方针,推进国家治理体系和治理能力现代化,全面依法治国进入一个新阶段。

——摘编自普通高中教科书《国家制度与社会治理》

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳我国法治建设发展进程。

(4)综上,谈谈从古至今,你对我国政治建设的认识。

材料一 秦朝正式确立了宰相制度,丞相地位高,权力大。汉武帝时,鉴于宰相职权过重,就开始重用内朝近臣,到东汉时,在宫中主管收发文书的尚书,开始掌管机要,侵夺外朝相权。曹魏时,尚书台脱离少府,将办事机构迁到宫外,成为独立的中央政务机构。唐高祖设尚书、中书、门下三省为宰相机构,且三省分工明确。宋朝前期实行二府三司制,各自独立、互不统属,均直接对皇帝负责。元朝以中书省为政务中枢,置4个宰相官职:中书令、左、右丞相、平章政事。明朝罢中书省,废宰相,设内阁,因明朝宦官专权,内阁权力受到牵制。雍正时,设军机处,军机大臣多由大学士、尚书、侍郎等四品以上的官员担任,成为辅助皇帝的主要机构。

——摘编自李荣华《中国古代宰相制度的演变及其实质分析》

材料二 辛亥革命后,中国社会出现了有史以来未曾有过的政党政治蓬勃兴起的景象。但民初的政党,不仅不能改变革命后混乱的社会状况,反而使政局变得更加纷乱。辛亥革命并没有改变中国的经济面貌,当时的中国仍停留在小农经济的基础上,清末民初的政党也不是近代资本主义经济成熟的产物。以袁世凯为首的官僚军阀集团操纵着中央政权,地方上的州县多为兵政兼行政,且都掌握在地方豪强手中,他们当然不可能去推进资产阶级的政党统治。政党之间,党争多于联合,个人恩怨超越党见,党派倾轧,内阁的频繁更迭,使民众产生了厌烦心理,从而失去了民众的支持。绝大部分党员对于政党政治的知识性认识往往只是一鳞半爪,只知一些名词而不明其真正含义。

——摘编自李爱峰苏全有《发轫、争斗与失败:中国近代政党历程的反思》

材料三 从新中国成立到党的十一届三中全会,这是我国政治体制模式的建立与发展时期,这一时期,我国在民主建设方面建立了根本政治制度和基本政治制度。从党的十一届三中全会至今,我国人民代表大会制度不断健全,各级人大及其常委会在国家政治、经济、社会生活等方面发挥着越来越重要的作用;划清党组织与政府的职权范围,明确规定“党必须在宪法和法律范围内活动”;伴随经济改革的深化,中央逐步向地方下放了一系列权力;精简机构,转变政府职能,实行人事制度改革;我国在大力拓展基层民主的同时,还特别注重加强保障公民权利的法制建设。

——摘编自何苑《试析新中国民主政治建设的成就与历史经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代宰相制度演变的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国近代政党政治失败的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要说明新中国成立以来民主政治建设的主要成就及历史经验。

6 . 材料 新中国成立以来编纂民法典基本历程

| 20世纪五六十年代 | 1954—1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”、“反右”等政治运动,被迫中断。1962—1964年,虽完成《民法典草案》,但因“四清运动”而中断。 |

| 20世纪七八十年代 | 1979年,我国第三次起草民法典,1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,于是1986年颁布《民法通则》。 |

| 20世纪九十年代 | 1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。 |

| 21世纪 | 随着中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。 |

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

根据材料概括新中国成立后编纂民法典基本历程的特点,并结合所学知识,说明推动形成统一民法典的有利因素。

材料一 中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料,概括《大清民律草案》的特点。

材料二 1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

(2)依据材料二,概括两次民法典起草工作中断的原因。结合所学知识,指出当时的“经济社会条件”。

材料三 1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(3)依据材料三,归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。

材料一 拿破仑十分重视法制建设。1800年8月,他设立了由4人组成的民法典起草委员会,波拿巴亲自督促起草工作,1801年1月就公布了草案。参政院对此进行了非常认真地讨论,召开会议达107次之多,波拿巴直接主持了其中的55次。民法典最后定稿于1804年3月21日,名为《法国民法典》,1807年改名为《拿破仑法典》。它宣布保护私有制度,规定一切动产、不动产的私人所有都是绝对的,受到法律严格保护。法典根据法律上公民平等的原则,规定一切人都享有民事权利。对于体现资本主义生产关系的契约,法典给予了特别的重视,规定了一系列保障契约自由和契约法律效力的条款。法典在父权、夫权、妇女地位、离婚事件、继承权等问题上,有明显的封建家长制和男子为主宰的色彩。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

材料二 2020年,全国人大通过了《中华人民共和国民法典》,包含总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则等。民法典进一步完善我国民事领域基本法律制度和行为规则。确认民事主体对数据、网络虚拟财产的权利,承认民事主体对其个人信息的权利。设置非营利法人制度,非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。增加了“家庭应当树立优良家风,弘扬家庭美德”等规定,规范和调整婚姻家庭继承等领域的人格权、人身权和财产权关系,明确亲属和近亲属的范围等。

——摘编自谢鸿飞《推进国家治理现代化的重大举措》

请回答:

(1)请依据材料一及所学知识,分析《拿破仑法典》所体现的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析《中华人民共和国民法典》与《拿破仑民法典》相比的新特征和重大意义。

材料一 中国人民在反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的伟大的革命斗争中,结成了以中国共产党为领导的人民民主统一战线。1949年9月,在中国人民革命伟大胜利的基础上,中国人民民主统一战线的组织一中国人民政治协商会议,举行了第一届全体会议,现在,中国人民政治协商会议,作为团结全国各民族、各民主阶级、各民主党派、各人民团体、国外华侨和其他爱国民主人士的人民民主统一战线的组织,仍然需要存在。正如宪法序言中所说,“今后在动员和团结全国人民完成国家过渡时期总任务和反对内外敌人的斗争中,我国的人民民主统一战线将继续发挥它的作用。”

——摘编自《中国人民政治协商会议章程》(1954年12月)

材料二

——选编自《历史》必修一

(1)根据材料一并结合所学,简述中国人民政治协商会议第一届全体会议的成果。

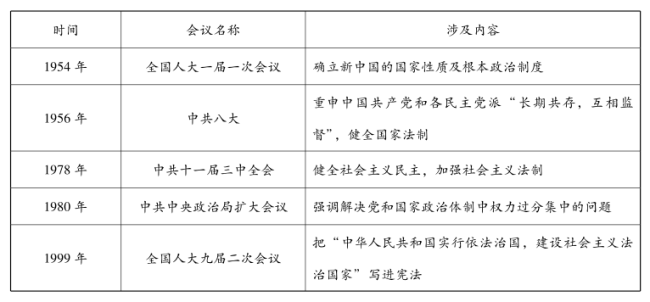

(2)根据材料二,概括我国建国以来政治民主化进程的主要特点。

材料一 新中国民法典的起草始于1954 年,1956年12月新中国的第一部《民法草案》问世。但接踵而至的反右派扩大化和“共产风”使平等自愿、等价有偿等民法科学赖以建立的基本原则受到践踏,行政性强制调拨代替了民事商品流转,个人民事权利受到随意侵犯。民法典的起草工作被搁置下来。60年代初,自然灾害和“大跃进”所造成的严重困难。促使领导人重新强调发展商品生产和商品交换。根据国家领导人“没有法律不行,刑法、民法一定要搞”的指示,全国人大常委会展开了第二次民法起草工作,并于1964 年提出了《中华人民共和国民法草案(试拟稿)》。可惜的是,接连而至的“四清”、“文革”等破坏了整个法制系统,法律虚无主义盛行,民法典起草工作被迫再次中断。同时,这一时期的民法理论采取了全盘学习苏俄民法理论的做法.把民法完全解释为阶级斗争和调整阶级关系的工具,所以。我们并没有形成真正的民法理论。

——摘编自冉昊、杜丽红《新中国法治历程:民法56年》

材料二 1979年中国开始了民法典的第三次起草工作,一年后草拟出《中华人民共和国民法草案》(征求意见稿)。随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃、客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是,1986年颁布了民法通则。1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨。民法典的起草加快。2017年3月15日,十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》。我国统一的民法典得以诞生。

——摘编自梁慧星《中国民法典编 纂的几个问题》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出建国初期我国民法典两次“难产”的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括改革开放后民法发展历程所呈现的主要特点,并分析推动我国统一的民法典得以诞生的主要原因。