材料一 政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 公元前461年,通过法案剥夺了贵族会议的参政职能,使得雅典的3个民主机构——公民大会,500人议事会和陪审法庭独立担负起管理国家的责任;……

——选自马克垚主编《世界文明史》

材料三 (1832年议会改革),取消了56个衰败选邑,议席得到重新分配。这场改革为城市工商业阶层与农村富裕农民规定了10英镑财产资格选举权,使选民人数增加。不过新增加的选民绝大多数为中等阶级,……大大削弱了贵族的政治基础,……

——选自齐世荣、钱乘旦主编《15世纪以来世界九强兴衰史》(上卷)

材料四 为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化……现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来。往往把领导人说的话当作“法”,不赞成领导人说的话就叫做“违法”,领导人的话改变了,“法”也就跟着改变。

——邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》

(1)结合古代中国政治制度演变的史实,对材料一中的“变动”与“不变”的内涵加以解读。

(2)根据材料二,概括雅典民主制不断深化的表现。

(3)根据材料三,概括英国1832年议会改革的积极意义。

(4)根据材料四和所学知识,说明新时期的中国在治国方略方面有何重大变化?

材料一 截至1953年12月中旬,全国已有多个地区先后分批展开了基层选举。广大干部深深地体会到了权力来源于群众的道理,在当选后不得不改变以前的工作作风,以积极的态度为人民服务。人民群众深感各级政府确实是代表人民的政府,政府的权力也确实是由人民授予的,主人翁之感油然而生。妇女们对自己和选举的关系、自己在社会中的地位和应有的权利有了进一步理解,纷纷反映:“现在在毛主席的领导下,我们和男人有同样平等的选举权利了。”

——摘编自周震《新中国第一次基层普选简析》

材料二 1979年和1980年全国人大对1978年宪法做了局部修改,解决了当时迫切需要解决的问题。但党中央仍然认为,这样的修改还是不能从根本上解决问题,有必要进一步全面修改。1980年8月18日,邓小平在中央政治局扩大会议的讲话中明确指出中央将向五届人大三次会议提出修改宪法的建议,关于不允许权力过分集中的问题,也将在宪法上表现出来。邓小平的这个讲话,实际上为起草1982年宪法确立了指导思想。

——摘编自刘政《邓小平与1982年宪法的制定》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出1953年新中国第一次基层普选的直接目的,并说明这次基层普选的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析1982年宪法制定的政治背景,并概括其历史地位。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对民主与法制的关系的认识。

材料一 清代学者王夫之在《读通墓论》中说:“战国者,古今一大变革之会也。侯王分土,各自为政,而皆以放恣渔猎之情,听耕战刑名殃民之说。”洋务派人物李鸿章说:“欧洲诸国,百十年来,由印度而南洋,由南洋而中国,闯入边界腹地,凡前史所未栽,亘古所未道,无不款关而求互市。我皇上如天之度,概与立约通商,以牢笼之,合地球东西南朔九万里之遥,胥(胥:皆,都)聚于中国,此三千余年一大变局也。”

材料二 18世纪末至19世纪中期,对欧洲大陆来说是一个大动荡的时代,同时也是历史性的变革时代。在这些世纪里,一个生气勃勃的新欧洲正在崛起——工业革命、法国大革命以及把自己的统治迅速扩大到全球的强大的民族国家的崛起,都发生在这些世纪里。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史-1500年以后的世界》

材料三 1949年6月,毛泽东发表《论人民民主专政》,1949年9月第一届政协会议通过的《共同纲领》指出“必须镇压一切反革命活动”。全国人民代表大会从1957年开始就不能正常工作,1966年到1975年几乎完全处于停顿状态。十一届三中全会后,党和国家的工作重心从阶级斗争转向了经济建设。邓小平复出后提出了“社会主义愈发展,民主也愈发展”等著名论断。2004年召开的中共十六届四中全会,明确提出了建设社会主义和谐社会的目标。

——摘编自仓可平《中华人民共和国六十年政治发展的逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括战国“大变革”和清末“大变局”的突出表现,并分别指出两次“大变局”出现的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明18世纪末至19世纪中期欧洲发生了哪些历史性的变革,根据这些变革指出当时欧洲历史发展呈现的基本趋势。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国成立后政治建设变迁的趋势。

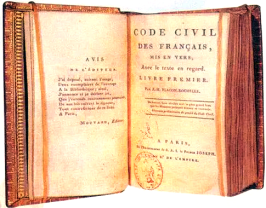

民法典

材料一 法国《民法典》又称《拿破仑法典》。1804年由拿破仑政府制定并实施。《民法典》共2281条,几乎涉及社会生活的一切领域,在世界法制史上占有举足轻重的地位。

法国《民法典》书影及内容节选:

第8条所有法国人都享有民事权利;

第537条除法律规定的限制外,私人得自由处分属于其所有的财产;

第1123条凡未被法律宣告为无能力之人均得订立契约;

第1134条依法成立的契约,在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力。

材料二 在民法典中把古代罗马法——它差不多完满地丰现了马克思称为商品生产的那个经济发展阶段的法律关系——巧妙地运用于现代的资本主义条件……以致这部法国的革命的法典,直到现在还是包括英国在内的所有其他国家在财产法方面实行改革时所依据的范本。

——摘编自《正田因故斯洗集》(第3卷)

材料三 2020年5月28日,十三届全国人大三次会议高票表决通过《中华人民共和国民法典》,宣告中国迈入“民法典时代”。一个“典”字折射出整个国家治理水平的提升;弘扬社会主义核心价值观……民族精神融入民法典,引领传统美德和社会公德深入人心;协调经济发展与环境保护的关系,破解人工智能发展带来的矛盾冲突,强化互联网时代个人信息保护;破解高空抛物坠物难题,维护小区业主合法权益,明确禁止高利放贷。

——摘编自新华网

(1)依据材料一、二和所学知识,指出法国《民法典》所蕴含的法律原则及颁布的历史意义。

(2)依据材料三和所学知识指出《中华人民共和国民法典》颁布时的主要有利因素和内容特色。

材料一 与现代法律的功能有所不同的是,中国传统的法律并不是用来保障公民个人权利的,而是被作为封建统治者对人民进行控制的工具。“为政之道,首在立法以典民”。特别是刑法,“乃国家惩戒之具”。“人人生而平等”、“天赋人权”和“在法律面前人人平等”这些当时西方资产阶级的进步思想是在清末才传入中国的。南京临时政府成立初颁布一系列法律、法规,否定清代法律所维护的等级制度和“无理的法制”,规定“天赋人权,胥属平等”,取消了清律中对各类“贱民”的歧视和限制,规定所有胥属均享有选举、参政、居住、言论、出版、集会、信教等自由。

——摘编自乔志强《中国近代社会史》

材料二 现代宪政有三大要素:民主,法治,人权。三者缺一不可。我国1954年宪法就确立了社会主义民主制度,此后的几次立宪始终坚持这一制度。自1978年宪法开始,我国社会主义民主法制建设进入新阶段。1999年,“依法治国”成为宪法原则。2004年十届全国人大二次会议通过宪法修正案,在现行宪法第三十三条 增加一款,为第三款:“国家尊重和保障人权。”人权入宪,将执政党的主张上升为国家意志,把政治原则提升为宪法条款,标志着中国社会主义宪政建设进入到一个人权法治建设的新时代。

——摘编自俞荣根《从民主法制到人权法治——我国改革开放30年的宪政成就》

(1)根据材料一指出近代中国法律发生的变化,并结合所学知识分析这一变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“人权入宪”的时代背景。

(3)结合上述材料,简要评价“人权入宪”的历史意义。

材料一 随着工业化建设和社会主义改造的全面展开,加强国家政治建设、法律上层建筑领域的建设,更好地为建立社会主义经济基础服务,成为迫切需要。人民代表大会制度作为新中国的根本政治制度,是《共同纲领》明确规定了的…在一切工作就绪后……第一届全国人民代表大会第一次会议在北京隆重举行,这次会议的一个重大贡献就是通过了《中华人民共和国宪法》。宪法第四条 规定:“中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。”

——摘编自杨凤城主编《中国共产党历史》

材料二1977年10月,中央决定修改1975年宪法,许崇德大胆建言恢复国家主席职位,但很快到了批判,“毛主席说过不设国家主席,所以不能设”。虽然许崇德据理力争,但1978年宪法并没有恢复国家主席设置。1980年9月,第五届全国人民代表大会第三次会议做出修改宪法的决定,成立了宪法修改委员会,许崇德被派至宪法修改委员会秘书处工作,主要负责“国家机构”部分的起草。许崇德回忆:“最后,彭真说,七五宪法、七八宪法很不完善,宪法修改要以五四宪法作为基础。这就彻底否定了文化大革命’和“两个凡是'对宪法起草的影响。

——摘编自《许崇德:见证中国宪法60年变迁>

(1)根据材料一,概括1954年宪法制定的有利条件,并结合所学知识,指出这部宪法的性质及体现的原则。

(2)根据材料二,指出20世纪70年代末期修宪争论的焦点,并结合所学知识,列举新时期中国在法治建设上的重要探索。

材料一 秦以后两千多年发生的多次“革命”(从陈胜、项羽、刘邦到朱元璋、李自成),导致改朝换代、政策调整,却未能改变宗法社会、专制帝制的基本面。……辛亥革命足可垂之青史的,从破坏一面言之,是推翻延续两千余年、近古以降已成为社会进步严重障碍的专制帝制,从建设一面言之,则是创建宪政共和。

——冯天瑜《辛亥革命与中国宪政渊源》

材料二 中国的特点是:不是一个独立的民主的国家,而是一个半殖民地半封建国家;在内部没有民主制度,而受封建制度压迫;在外部没有民族独立,而受帝国主义压迫。因此,无议会可以利用,无组织工人举行罢工的合法权利。在这里,共产党的任务,基本上不是经过长期合法斗争进入起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是另辟他路。

——毛泽东《战争和战略问题》

材料三 习近平总书记指出,现行宪法公布施行以来,对我国政治、经济、文化、社会生活产生了极为深刻的影响。现行宪法序言明确规定:“今后国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设”,宪法规定一切国家机关、政党、社会团体、企业事业组织和公民个人都必须遵守宪法和法律,还提出要发展包括协商民主和基层民主在内的民主形式。宪法进一步完善了民族区域自治制度,并根据“一国两制”方针规定了特别行政区制度。宪法规定“城乡劳动者个体经济,是社会主义公有制经济的补充”,明确指出了“市场调节的辅助作用”。

——摘编自许安标《宪法及宪法相关法解读》

(1)根据材料一,指出“秦以后两千多年发生的多次‘革命’”的局限。概括辛亥革命“垂之青史”的原因。

(2)材料二中“另辟他路”指什么?选择这条道路的基本依据是什么?从中能得到怎样的认识?

(3)根据材料三,概括“现行宪法”所体现的基本精神,结合所学知识指出中国现代民主政治发展的主要趋势。

材料一:1982年宪法制定的过程中,彭真对宪法制度设计进行了深入谋划和思考。他要求将四项基本原则写进宪法,……要以1954年宪法为基础,既考虑当前的现实,又考虑发展的前景,以适应新时期社会主义现代化建设的需要。关于将来如何修改1982年宪法,彭真提出该宪法今后一个字都不要改,若要修改完善,最好是……采取宪法修正案的方式。自1982年宪法公布施行以来,随着改革不断深化、开放不断扩大和中国特色社会主义不断发展,为适应经济社会发展的客观要求,先后四次对它的部分内容做了修改、补充,采取的都是修正案的方式。

――摘编自杨景宇《回顾彭真与1982年宪法的诞生》

材料二:国有企业是问题的核心。20世纪80年代中期,它占了城市就业人口工业产值的70%,而集体与合作制部门大约占25%,新兴的私营企业只占5%。改革者在搞活国有大型企业时遇到了最大的挑战。在这些企业中,生产指标和分配到的原材料一直是由中央政府官员决定的,为了解决浪费和效益低下问题,政府鼓励国有企业根据市场计划生产。这就意味着企业要按照市场价格购进原材料、辞退效率低下或怠工的工人并为产品制定具有竞争力的价格。但是这种竞争可能导致工厂破产,因此这一做法遇到了阻力,有人指责它有意识形态上的问题。

--摘自费正清《中国:传统与变迁》

(1)阅读材料一并结合所学知识,分析制定1982年宪法的主要条件及意义。1999年某次会议以“修正案”的方式对宪法修改补充,指出这次会议的名称及其修改补充的主要内容。

(2)阅读材料二,概括指出费正清认为中国国有企业改革遇到的问题。1992年,为了解决这些问题中央有何举措?

材料一 《唐律疏议》中有诸多涉外立法规定,如:“化外人(周边少数民族和外国人)相犯,同类自相犯者,各依本俗法;异类相犯者,以法律论;没落外藩教化,给复十年;诸漏泄大事应密者,绞,漏泄于藩国使者,加一等;若化外人私自交易,一尺徒两年半,三匹加一等,十五匹加役流;诸外藩与缘边互市,皆令互官司检校。”

——摘编自王立民《唐律涉外犯罪之研究》

材料二 20世纪50年代,是中国社会主义法制建设的初创时期。1954年,第一届全国人民代表大会制定了《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国人民法院组织法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》。改革开放后,中国的法治建设进入新的发展时期。中共十五大报告第一次完整提出要“依法治国,建设社会主义法治国家”,将以往的“建设社会主义法制国家”改为“建设社会主义法治国家”。1999年和2004年通过《中华人民共和国宪法修正案》,先后将“实施依法治国,建设社会主义法治国家”等写入宪法,法治建设得到进一步加强。中共十八大以来,党领导人民,切实贯彻依法治国方针,推进国家治理体系和治理能力现代化,全面依法治国进入一个新阶段。

——摘编自普通高中教科书《国家制度与社会治理》

材料三 第8条所有法国人都享有民事权利。

第537条除法律规定的限制外,私人得自由处分属于其所有的财产。

第1134条依法成立的契约,在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力。前项契约,仅得依当事人相互的同意或法律规定的原因取消之。

——摘自1804年《法国民法典》

材料四 毛泽东同志指出:“国家的统一,人民的团结,国内各民族的团结,这是我们的事业必定要胜利的基本保证。”1952年,我国颁布了《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》,并在全国范围内大力推行民族区域自治。全国先后建立了省级自治区5个,地区级自治州30个,县级自治县117个。

——摘编自杨秀珍《论坚持和完善民族区域自治制度》

(1)根据材料一,概括指出《唐律疏议》反映了唐朝涉外立法的哪些特点?

(2)根据材料三并结合所学知识,归纳我国法治建设发展进程。

(3)材料三体现了哪些立法原则?结合所学知识,分析《法国民法典》得以颁布的社会背景。

(4)根据材料四并结合所学知识,说明民族区域自治制度的意义。

材料一 根据孙中山先生所创建的民主共和国方案和1925年《国民政府组织大纲》中“设置监察部”的规定,1928年,南京国民政府公布《中华民国国民政府组织法》,规定:“监察院为国民政府最高监察机关。”1932年,国民政府通过《监察委员保障法》,保障委员的监察权力。监察委员的监察对象上至总统下至地方小吏,凡违反国家法令、贪赃枉法,损害社会和人民利益的,均可弹劾。1937年,国民政府在各省设监察区,派遣监察使。监察使不但行使弹劾权,且负责各区内公务员的行动、人民疾苦和冤情、区内公署之设备等事项。

——摘编自张爱华、王占华《南京国民政府的监察实践初探》

材料二 2018年3月,全国人大通过了《中华人民共和国宪法修正案》和《中华人民共和国监察法》,保障了我国反腐败工作在法治轨道上行稳致远。这对于构建集中统一、权威高效的中国特色监察体系,实现改革与立法的衔接,意义重大、影响深远。

——摘编自陈光中、兰哲《监察制度改革的重大成就与完善期待》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述南京国民政府推进监察工作的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明改革开放以来加强监察立法的意义。