| A.立法工作取得了巨大的成就 | B.已形成了完备的法律体系 |

| C.注重基层民主的制度化建设 | D.民主法制化进程不断加快 |

材料一 清代学者王夫之在《读通墓论》中说:“战国者,古今一大变革之会也。侯王分土,各自为政,而皆以放恣渔猎之情,听耕战刑名殃民之说。”洋务派人物李鸿章说:“欧洲诸国,百十年来,由印度而南洋,由南洋而中国,闯入边界腹地,凡前史所未栽,亘古所未道,无不款关而求互市。我皇上如天之度,概与立约通商,以牢笼之,合地球东西南朔九万里之遥,胥(胥:皆,都)聚于中国,此三千余年一大变局也。”

材料二 18世纪末至19世纪中期,对欧洲大陆来说是一个大动荡的时代,同时也是历史性的变革时代。在这些世纪里,一个生气勃勃的新欧洲正在崛起——工业革命、法国大革命以及把自己的统治迅速扩大到全球的强大的民族国家的崛起,都发生在这些世纪里。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史-1500年以后的世界》

材料三 1949年6月,毛泽东发表《论人民民主专政》,1949年9月第一届政协会议通过的《共同纲领》指出“必须镇压一切反革命活动”。全国人民代表大会从1957年开始就不能正常工作,1966年到1975年几乎完全处于停顿状态。十一届三中全会后,党和国家的工作重心从阶级斗争转向了经济建设。邓小平复出后提出了“社会主义愈发展,民主也愈发展”等著名论断。2004年召开的中共十六届四中全会,明确提出了建设社会主义和谐社会的目标。

——摘编自仓可平《中华人民共和国六十年政治发展的逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括战国“大变革”和清末“大变局”的突出表现,并分别指出两次“大变局”出现的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明18世纪末至19世纪中期欧洲发生了哪些历史性的变革,根据这些变革指出当时欧洲历史发展呈现的基本趋势。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国成立后政治建设变迁的趋势。

材料一 中华人民共和国成立初期,中国共产党领导创立人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度。到1978年,我国主要产品产量是:粮食6095.3亿斤,棉花4334担,布330.9亿尺,钢3178万吨,原煤6.18亿吨,原油10405吨,铁路5.17万公里,各类轻重工业产品的生产能力和交通运输能力都有显增长。1978年,我国基本普及小学教育,在改革开放前,中国按人均收入在世界最贫穷国家之列,而我国的教育发展接近中等发达国家的水平。

——摘编自李文《新中国改革开放前打下的坚实基础》

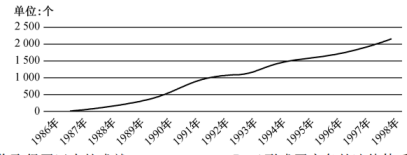

材料二 改革开放以来,我国的民事立法最具标志性意义的是以下四部法律:一是1986年《民法通则》,确立了民事行为和民事权利保护的基本规则;二是1999年《合同法》,实现了我国合同立法的统一化、体系化与科学化,构建了市场交易的基本规则;三是2007年《物权法》,构建了我国产权制度的基本框架,有力地维护了我国社会主义基本经济制度,为市场的正运行奠定了法律基础;四是2009年《侵权责任法》,构建了一个具有中国特色、科学合理的侵权法体系和规则。最高立法机关还先后颁布了《海商法》《公司法》《保险法》等民商事法律。不论是合同法、物权法、侵权责任法以及人格权法等基本民事制度,还是民法方法论,相关基础理论研究都进步迅速,民法著述更是汗牛充栋,蔚为壮观。在短短的四十年内,我国民事立法走过了西方数百年的法治发展道路,构建了较为完善的社会主义市场经济法律体系。

——摘编自王利明《中国民法学七十年:回顾与展望》

(1)根据材料一概括新中国在改革开放前打下的坚实基础。

(2)根据材料二,概括改革开放以来我国民法学发展的特征,并结合所学知识分析其意义。

| 1954年宪法目录 | 1982年宪法目录 |

| 序言 | 序言 |

| 第一章 总纲 | 第一章 总纲 |

| 第二章 国家机构 | 第二章 公民的基本权利和义务 |

| 第三章 公民的基本权利和义务 | 第三章 国家机构 |

| 第四章 国旗、国徽、首都 | 第四章 国旗、国徽、首都 |

| A.适应了市场经济发展的需要 | B.体现国家一切权力属于人民的思想 |

| C.确立了依法治国的法治原则 | D.凸显了国家尊重和保障人权的理念 |

| A.民主法制建设水平不断提高 | B.依法治国方略得到有效贯彻 |

| C.开创了人民民主的全新阶段 | D.高素质法律人才队伍的壮大 |

材料一 随着工业化建设和社会主义改造的全面展开,加强国家政治建设、法律上层建筑领域的建设,更好地为建立社会主义经济基础服务,成为迫切需要。人民代表大会制度作为新中国的根本政治制度,是《共同纲领》明确规定了的…在一切工作就绪后……第一届全国人民代表大会第一次会议在北京隆重举行,这次会议的一个重大贡献就是通过了《中华人民共和国宪法》。宪法第四条 规定:“中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。”

——摘编自杨凤城主编《中国共产党历史》

材料二1977年10月,中央决定修改1975年宪法,许崇德大胆建言恢复国家主席职位,但很快到了批判,“毛主席说过不设国家主席,所以不能设”。虽然许崇德据理力争,但1978年宪法并没有恢复国家主席设置。1980年9月,第五届全国人民代表大会第三次会议做出修改宪法的决定,成立了宪法修改委员会,许崇德被派至宪法修改委员会秘书处工作,主要负责“国家机构”部分的起草。许崇德回忆:“最后,彭真说,七五宪法、七八宪法很不完善,宪法修改要以五四宪法作为基础。这就彻底否定了文化大革命’和“两个凡是'对宪法起草的影响。

——摘编自《许崇德:见证中国宪法60年变迁>

(1)根据材料一,概括1954年宪法制定的有利条件,并结合所学知识,指出这部宪法的性质及体现的原则。

(2)根据材料二,指出20世纪70年代末期修宪争论的焦点,并结合所学知识,列举新时期中国在法治建设上的重要探索。

材料一 拿破仑十分重视法制建设。1800年8月,他设立了由4人组成的民法典起草委员会,波拿巴亲自督促起草工作,1801年1月就公布了草案。参政院对此进行了非常认真地讨论,召开会议达107次之多,波拿巴直接主持了其中的55次。民法典最后定稿于1804年3月21日,名为《法国民法典》,1807年改名为《拿破仑法典》。它宣布保护私有制度,规定一切动产、不动产的私人所有都是绝对的,受到法律严格保护。法典根据法律上公民平等的原则,规定一切人都享有民事权利。对于体现资本主义生产关系的契约,法典给予了特别的重视,规定了一系列保障契约自由和契约法律效力的条款。法典在父权、夫权、妇女地位、离婚事件、继承权等问题上,有明显的封建家长制和男子为主宰的色彩。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

材料二 2020年,全国人大通过了《中华人民共和国民法典》,包含总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则等。民法典进一步完善我国民事领域基本法律制度和行为规则。确认民事主体对数据、网络虚拟财产的权利,承认民事主体对其个人信息的权利。设置非营利法人制度,非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。增加了“家庭应当树立优良家风,弘扬家庭美德”等规定,规范和调整婚姻家庭继承等领域的人格权、人身权和财产权关系,明确亲属和近亲属的范围等。

——摘编自谢鸿飞《推进国家治理现代化的重大举措》

请回答:

(1)请依据材料一及所学知识,分析《拿破仑法典》所体现的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析《中华人民共和国民法典》与《拿破仑民法典》相比的新特征和重大意义。

| A.国家治理体系趋于完备 | B.法制建设适应经济发展 |

| C.依法治国理念深入人心 | D.中国特色法律体系形成 |

| A.全国人大一届一次会议 | B.中共十一届三中全会 |

| C.全国人大五届五次会议 | D.全国人大九届二次会议 |

材料一 与现代法律的功能有所不同的是,中国传统的法律并不是用来保障公民个人权利的,而是被作为封建统治者对人民进行控制的工具。“为政之道,首在立法以典民”。特别是刑法,“乃国家惩戒之具”。“人人生而平等”、“天赋人权”和“在法律面前人人平等”这些当时西方资产阶级的进步思想是在清末才传入中国的。南京临时政府成立初颁布一系列法律、法规,否定清代法律所维护的等级制度和“无理的法制”,规定“天赋人权,胥属平等”,取消了清律中对各类“贱民”的歧视和限制,规定所有胥属均享有选举、参政、居住、言论、出版、集会、信教等自由。

——摘编自乔志强《中国近代社会史》

材料二 现代宪政有三大要素:民主,法治,人权。三者缺一不可。我国1954年宪法就确立了社会主义民主制度,此后的几次立宪始终坚持这一制度。自1978年宪法开始,我国社会主义民主法制建设进入新阶段。1999年,“依法治国”成为宪法原则。2004年十届全国人大二次会议通过宪法修正案,在现行宪法第三十三条 增加一款,为第三款:“国家尊重和保障人权。”人权入宪,将执政党的主张上升为国家意志,把政治原则提升为宪法条款,标志着中国社会主义宪政建设进入到一个人权法治建设的新时代。

——摘编自俞荣根《从民主法制到人权法治——我国改革开放30年的宪政成就》

(1)根据材料一指出近代中国法律发生的变化,并结合所学知识分析这一变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“人权入宪”的时代背景。

(3)结合上述材料,简要评价“人权入宪”的历史意义。