1 . 阅读材料,完成下列要求

流行语,一种词汇现象,反映了一个国家、一个地区在一个时期人们普遍关注的问题和事物。下面是《流行词语:看中国(1978-2008)》选出的改革开放背景下,1979年的一组流行词语。

| 流行语 | 词语介绍 |

| 1.哥德巴赫猜想 | 一篇介绍陈景润事迹报告文学 |

| 2.科学的春天 | 一次大会诗意的别称,也是大会上一篇热情洋溢的讲话稿 |

| 3.实践是检验真理的唯一标准 | 一篇文章的题目,一场思想革命的前奏曲 |

| 4.拨乱反正 | 成语,“拨乱世,反诸正”。意指整顿混乱,使之回复正常 |

| 5.平反 | 纠正历史错误或政治结论的行为 |

| 6.恢复高考 | 特指结束“文革”十年动乱,恢复高等教育入学考试 |

| 7.伤痕文学 | 一种文学思潮。作品以中短篇小说为主,也称“伤痕小说”。 |

| 8.十一届三中全会 | 新时期的纪念碑,改革开放的转折点 |

| 9.小岗村 | 地名,安徽省凤阳县的一个村庄 |

| 10.望乡 | 一部日本老影片 |

结合材料并所学中国史的知识,围绕“改革与社会转型”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)。

2 . 新中国成立以来,中国同世界各国的关系发生了历史性变化,中国外交正谱写着维护世界和平、促进共同发展的新篇章。阅读材料,回答问题。

材料一美国对中国的总体看法,在不同时期是不相同的。当美国刚刚取得国家独立时,它对大洋彼岸的中国是完全陌生的,因而首当其冲地表示了尊重的态度。但是,随着中美双方国力的此消彼长,这种态度逐渐淡化,逐渐演变成了轻视……到1949年,双方的关系进入了令人心痛的30年公开敌对时期。

——《浮光掠影——美国关于中国与印度的形象》

材料二100年是漫长的也是短暂的,在人类告别风云变幻的20世纪时,中国告别了上个世纪曾经的苦难,经过100多年的求索与奋斗,世界重新认识了中国,中国以新的面貌融入了世界。世纪跨越,中国人跨越的绝不仅仅是一个时间的节点,伴随着国家一起迈入21世纪的是中华民族伟大复兴的理想。

——《复兴之路》解说词

(1)根据材料一,简要分析中美关系进入“公开敌对时期”的政治背景。双方“公开敌对时期”是怎样结束的?

(2)根据材料二并结合所学知识,从经济和外交方面说明在世纪跨越的关键时期,中国是如何“以新的面貌融入了世界”的?

材料一 治外法权(领事裁判权),在道光时代(1820—1850年)的人的目光中,不

过是让夷人管夷人。他们想那是最方便,最省事的办法。

――蒋廷黻《中国近代史》

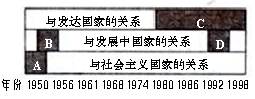

材料二 新中国成立以后我国的国际交往不断扩大和深入,拓展了新中国的国际空间,促进了我国社会的发展和经济建设,也有利于战后世界的和平与发展。表中的A、B、C表示建国以来,我国在不同的历史时期,与不同社会制度和不同发展程度的国家发展关系的几个重要的时段。(例如,D时段表示90年代前期中国与发展中国家的关系,此时段不是选择作答的内容)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出导致材料一所述现象的主要原因有哪些?“治外法权”给中国社会带来的直接影响是什么?

(2)任选A、B、C中的一个时段,分析在该时段我国与相应类型的国家发展关系的背景和政策。

中国普通护照的演变

| 1949年~1958年 | 护照中的外文先后有法文、英文、俄文标识。护照号码多为6位印别号码,护照签发量不大,多前往以苏联汽首的东欧国家。防伪手段几乎为零。 |

| 1959年~1978年 | 逐渐将护照中的俄文改为法文,外文为英文、法文两种文字。护照开始增加简单防伪特征,如水印、凹版印刷等。这一时段因私护照几乎为零,护照制度建设基本处于停滞阶段。 |

| 1978年~1990年 | 这一时期护照将之前护照中的“本护照前往下列国家和地区有效”文字改为“本护照前往世界各国有效”;护照号码也逐渐升至7位数号码,新中国迎来了公民因私出国的第一个高潮。1980年国务院批准《中华人民共和国护照签证条例》,才有了专门的法律规定护照的颁发管理。 |

| 1990年~2000年 | 中国护照逐渐按照国际民航组织的护照标准设计,97版采用数码技术、激光打印等防伪手段。护照号码由7位升为9位。 |

| 2000年以后 | 普通护照签发数量又迎来一次新的高潮,2005年签发的400万本护照中,80%是因私护照。2006年颁布《中华人民共和国护照法》,对申领护照的当事人和相应工作人员的法律责任等作了详尽规定。2012年5月启用电子护照,我国护照签发已迈入全数字化的新时代。 |

——据李悦勤《中国普通护照的演变与发展探析》等

上表能够反映我国护照变化的多种趋势。指出其中一种变化趋势并说明形成的历史原因。

材料一 毛泽东酷爱走动,全国各地都喜欢去看看,但却不喜欢出国。他一生只出过两次国,都是去苏联。第一次是在1949年12月,1949年10月1日,新中国开国大典开始后仅两个小时,苏联政府承认中华人民共和国的贺电就发到了中南海。两个月后,新中国主席毛泽东决定亲赴莫斯科访问。他此行的目的主要是商谈废除不平等的中苏旧约,签订新约;寻求苏联经济和技术援助;同时祝贺斯大林七十寿辰。此次出访,是中国共产党和中华人民共和国最高领导人的第一次正式出访。第二次是在1957年11月,1957年11月2日,毛泽东出访莫斯科,主要是参加世界共产党和工人党的代表大会,简称莫斯科会议。因为在赫鲁晓夫主持召开的苏共二十大上,发表了谴责斯大林的秘密报告。这个报告泄露之后,在社会主义阵营里引起了思想混乱,所以毛泽东和赫鲁晓夫互相交换意见,认为有必要召开一个世界范围内的国际会议,对一些重大问题统一思想。这两次出访的目的地虽然相同,但出访过程、所受待遇却截然不同。

材料二 中国日报网2016年1月26日电:新年伊始,国家主席习近平应邀对沙特、埃及、伊朗进行国事访问,并访问阿拉伯国家联盟(阿盟)总部,展开今年首场外交活动。习主席5天之内到访4个城市,同3国领导人和3个区域组织负责人深入会谈交流,共签署52项合作文件。世界媒体纷纷对习主席的中东之行“点赞”。彭博社报道称,“在世界最动荡地区之一的中东,习近平完成了一次旨在提振中国在该地区外交影响力的行程。”美国基督教箴言报报道称,“习近平中东之行对成就中国的全球经济、政治目标具有非同寻常的意义。”

(1)根据材料并结合所学知识,指出毛泽东首次出访苏联时的国内外环境。概括说明这次出访活动对我国产生了怎样的影响?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出中东地区长期动荡的原因。当前,我国外交的基本政治目标是什么?

(3)习近平的出访与毛泽东出访时相比国际国内局势的显著变化是什么?

材料一 在1860年前后,相对地说,英国可能达到了极盛时期,它生产了全世界铁的53%、煤和褐煤的50%,并且差一点儿消费了全球原棉产量的一半。“联合王国的人口占全世界人口的2%,占欧洲人口的10%,却似乎具有相当于全世界潜力40%—60%的现代工业能力。”

材料二 国际法学家们(如科德尔·赫尔)就曾正确地指出,20世纪30年代的全球性危机在很大程度上是由国际经济机能失调引起的。具体地说,是保护主义关税、不公平经济竞争、获得原材料 的途径有限、政府闭关自守的政策引起的。……出口工业界担心,如果不开辟新的海外市场来吸收产量激增的美国产品,随着战后美国政府开支的减少,出口工业就会衰退。……所有这些因素加起来,便使美国致力于建立某种有利于满足西方资本主义需要的国际新秩序。

材料三 未来的中国对世界的影响,有三点值得一提。……第二点与第一点不同但有关联,那就是中国更愿意与它的邻国——哪怕是它怀有疑虑的邻国保持和平关系。……中国在当前(和将来)的国际体系中作为真正独立的角色的重要性,由于它在处理与其他大国的关系时所表现出的“风格”而大大增强了。

(1)依据所学知识,分析材料一中英国达到极盛主要得益于哪一项技术的发明?请运用多种史观分析这一发明带来的影响。

(2)依据材料二分析美国致力于建立“国际新秩序”的原因。

(3)结合中国新时期外交政策与外交活动,说明材料三的观点。