材料一明初,政府撤销自唐朝以来就存在的宁波等地的市舶司,只允许有朝贡关系的国家来华贸易,严禁民间与外国贸易。然而,沿海商人为了生计,仍冒险与外商进行走私活动。1517年,葡萄牙遣使来华要求通商,因不在朝贡国名单中被驱逐出境。葡萄牙人只能在海上与中国走私商人交易。

之后,中国商人引葡萄牙人来到宁波港外的舟山群岛,葡萄牙人未经明政府的允许,就将六横岛和佛渡岛开辟为双屿港,并在此建房、修港口、成立自治的市政机构。来自美洲、欧洲、日本的白银、珍珠、皮货等源源不断运到这里,向中国走私商人换取丝绸、瓷器和茶叶等,逐步形成了当时亚洲最大的国际自由贸易港。

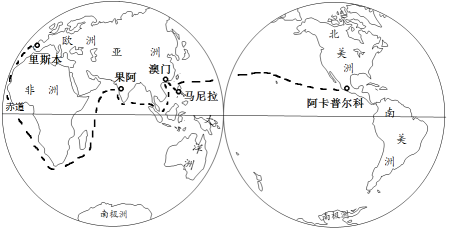

1548年,明朝政府派兵攻入双屿港,用木石“筑塞双屿港而还,番舶后至者不得入”,这个国际自由贸易市场自此消失。其后,葡萄牙继续寻找新的中西贸易中转站,1553年获得澳门租住权,最终葡萄牙和西班牙构建了澳门—果阿—里斯本航线及澳门—马尼拉—阿卡普尔科航线,钩织出一个全球贸易网络。

——摘编自王颖《双屿港命运与东西方历史的分野》等

材料二16世纪重要商路示意图

(1)阅读材料一,结合所学,评析双屿港的兴废。

(2)依据上述材料并结合所学,简述澳门—果阿—里斯本航线及澳门—马尼拉—阿卡普尔科航线对欧洲商业的影响。

材料一 18世纪的英国政府依然推行重商主义。为保障毛纺织品出口,政府出台相关法律,禁止羊毛出口,又禁止工匠和技术工人移居国外,并长期禁止纺织机械及其他设备出口。为避免外来竞争,1700年政府颁布法令,禁止丝绸及印染棉布进口,这对于东印度公司的东方贸易造成重大打击,但却促进了国内丝织业和棉纺织业的发展。与进口商品的高关税相对应,英国政府又实施出口补贴政策,以推动对外出口。18世纪末,重商主义受到挑战,英国政府开始尝试自由贸易政策,80年代英国与宿敌法国签订了一份自由主义的商业协定,赋予两国在欧洲商业和贸易中的完全自由。

——摘编自钱乘旦、刘金源《英国通史(四)》

材料二 清朝满族当政,以少制多,更加强了中央集权,经济上坚守重本抑末政策,但康熙也提出“恤商”和“利商便民”口号,清延长期对待工商业既不提倡,也不大禁。清朝废除明朝的匠籍制度,给官营手工业者自由,放弃明代官矿政策,允许商民开矿。政府财政税收也以白银为计算单位。商帮为政府和皇室专卖物质,并兼营典当、汇兑等业务,势力经久不衰。清朝实行闭关锁国政策,一方面是因为中国国家财税长期主要来源于田赋,海关收入比重在1753年四口通商时所占岁入税额仅四十分之一,乾隆后期进一步改为一口通商;另一方面进口商品除了铜、铅就是一些高档奢侈消费品,对外贸易没有建立在自身迫切需要之上。

——摘编自许涤新主编《中国资本主义发展史》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较18世纪中英工商业政策的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析清朝前期的工商业政策。

材料一 《后汉书·光武帝纪》记载,建武六年春诏曰:“往岁水旱蝗虫为灾,谷价腾跃……其命郡国有谷者, 给禀(送给)高年、鳏、寡、孤、独、无家属贫不能自存者,如《律》。”

《文献通考》记载,宋朝灾情不严重时,开当地仓廪放粮或是平粜(平价卖粮),如果不够的话再转运其他地区的粮食,如果还不够就从当地富人中募捐粟米。倘若灾情严重,地方力量不足以救济,便动用中央库存金帛。1098 年,朝廷颁布居养法,“诏鳏寡孤独贫乏不能自存者,以官屋居之,月给米豆,疾病者仍给医药。”

——摘自《论唐宋时期社会救助机制的变化及特点》

材料二 本文所依据的史料包括:其一是唐宋时期的档案文献,如《唐六典》《唐会要》《唐大诏令集》《宋大诏令集》等;其二是正史,如新旧《唐书》《资治通鉴》《宋史》等。

——摘自《论唐宋时期社会救助机制的变化及特点》

(1)根据材料一,指出宋朝的救灾方式出现的新变化,简析古代中国救灾方式进步的历史条件。

(2)试评析材料二中两种史料的价值。

材料一:山西乔家大院是保存最完整的晋商大院(如图)

材料二:荷兰东印度公司堪称现代公司治理和组织制度的创立者,它有一个董事会,可是由于人员较多,所以公司的实际权力掌握在委员会手中。委员会人员的构成与股份构成相对应,任何一个商会都没有绝对控制权,但在公司的实际运作中,权力还是控制在阿姆斯特丹商会手中。每个商会监督并装备自己城市被允许派出的商船,而各商会允许派出的商船是根据其股份总额分配的。有了这样的制度保障,荷兰东印度公司进行了另一项制度创新,即发行股票。因为其合理的管理结构,保障了股民的利益。其鼎盛时期,股息高达40%。

材料三:圈地运动还引发了农村经济变革,如大农场的建立、农村产业结构的调整、生产技术和管理水平的提高等。农村经济变革产生了大量的剩余劳动力。这主要表现在两方面:一方面,英国的农业属混合型结构,种植业和畜牧业差不多各占50%。随着畜牧业比重的提高,农业对劳动力的需求下降,使相当一部分农村劳动力成为多余;另一方面,圈地运动以及后来的工业革命也推动了农业生产力的提高,引发了农业革命。随着农业生产力的提高,农业耕作制度、生产的规模化程度、农业机械化等都明显提高,使农业释放了大批的劳动力。

——宋蓓《国外城市化发展路径评述》

(1)根据材料一并结合所学,指出明清商帮有何特点。

(2)根据材料二并结合所学,分析荷兰东印度公司所创新的两种制度有何积极作用。

(3)根据材料和所学知识,说明清商帮和荷兰的商业公司、英国的圈地运动有何本质区别。

材料一 “雍熙四年二月二十三日,诏河北诸郡发镇兵增筑城垒”。端拱二年时人称“河朔郡县,列壁相望,朝廷不以城邑小大,咸浚隍筑垒,分师而守焉”。……元丰三年(1080)曾巩奏疏称西北五路“嘉祐城堡一百一十二,熙宁二百二,元丰二百七十四。熙宁较嘉祐一倍,元丰再倍,而熙河城堡又三十有一”,可见西北筑城数量之惊人。西南地区本非重点建城之处,但在皇祐四年(1052)侬智高起义爆发之后,当年六月,“朝廷惩岭表无备,命完城”,十月,诏令南下平定侬智高起义的狄青“凡城壁尝经焚毁,若初无城及虽有城而不固,并加完筑”。北宋仁宗庆历之后,每年财政赤字为300万贯,英宗治平二年(1065),赤字超过1570万贯,导致财政吃紧的主要原因之一便是边地城池的营建。

材料二 相比之下,近里州县城市城墙失修的状况更为普遍,宋朝县邑鲜有修建罗城者。严禁地方占留钱粮的基本纲领,要求地方州县除必要开支外,其余皆要输送京师,故而修筑城墙的经费需向朝廷申请或由本地人户出资。正如南宋建炎间李纲所说:“东南久平定,郡县无城闉。”明确指出北宋地方修建城池重边地,轻腹地的问题:“朝廷所以备御夷狄者,皆在边郡,城池、器械一切备具,故敌未易攻。金人内犯,乃扰吾腹心,而中原郡县积习承平之久,城池堙颓,并无器械,何以御敌?”

——摘编自来亚文《宋朝腹地“郡县无城”与“小城大市”现象研究》

根据材料一、二并结合所学,对宋朝郡县城墙的修建与维护进行评述。

材料一

图一 图二

秦汉帝国的结构并不是任何人设计的,而是经过战国时代列国纷争,一个一个国家个别尝试,又互相模仿,方出现了秦汉帝国所承袭的国家形态。战国时代晚期,一个国家已是由君主与专业官吏治理,也已有了中央与地方的分层管理。秦始皇统一中国,将秦国已实行的制度施行于全国,汉承秦制,大体未改,但是经过三四代的逐渐改革,专业的文官构成统治机构的主体。

——许倬云《历史大脉络》

(1)据材料一指出中国古代经济状况,并概括秦汉帝国政治制度的特征

材料二 有学者指出,自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽。

(2)宋元时期的“新型经济”指什么?明朝城市经济的发展和唐宋相比有着怎样的突破性?结合所学知识,分析当时的这些因素未能把中国引向近代社会的原因。

材料三 欧洲政治革命的第一阶段是17世纪的英国革命。英国这场大变动的根源可以在国会和斯图亚特王朝之间的冲突中找到;这场冲突后来演变成一场公开的内战,内战中,国会获胜。英国国会胜利的结果是建立起代议制立宪政体——这是英国对欧洲、对世界的最大的政治贡献。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯著《全球通史》

(3)根据材料三并结合所学知识,“17世纪的英国革命”斗争的焦点是什么?其实质是什么?英国是如何建立与完善“代议制立宪政体”的?

材料四 19世纪40年代,英国开始实行自由贸易政策,大幅度降低了关税,同时与法国等国家签署了减免关税的双边协议,这一政策也推广到欧洲以外,用武力强迫中国等东方国家见面关税、开放市场……德意志经济学家李斯特曾尖锐地批评,英国自由贸易理论是把实力不同的国家放在同一起点上……

——摘自张跃发、刘养洁《民族国家与世界经济》

(4)据材料四和所学知识,分析英国推行自由贸易政策的原因。评析这一政策的影响。

材料一 1685年,清廷始开海禁。次年,仿明末“牙行”(向政府申请外贸特许经营权的贸易组织),开设“洋货行”,与洋商进行贸易。此后洋货行数目不断变化,但在广州俗称“十三行”。十三行的行商须为洋商提供住所,交易完成后,洋商限期离境。1757年,清廷将广州定为唯一的外贸商埠。“豪商大贾,各以其土所宜(当地特产)相贸,得利不赀,故曰金山珠海、天子南库”。

材料二 1759年,清廷颁布《防范外夷规条》,规定洋商到广州后,应在指定寓所居住,由行商管束稽查。“凡非开洋行之家,概不许寓歇。其买卖货物,必令行商经手方许交易。”清廷还规定,外国商船到广州后,“进口货物应纳税银,督令受货洋行商人,于夷船回帆时输纳(纳税)。至外洋夷船出口货物应纳税银,洋行保商为夷商代置货物时,随货扣清,先行完纳。”《南京条约》签订后,十三行逐渐衰落。

阅读材料,结合所学,评析十三行的兴衰。

材料一 鸦片战争前,经过长期的生产竞争,纺织、农产品加工、陶瓷等行业的生产向自然条件较好的地方日益集中,形成某一行业、某种产品、甚至某一生产环节的专业区,不少地区还排斥了其他地区的同类生产。在纺织业、农产加工业、矿业等十几个主要行业中,多数属于与人们日常衣食住行直接相关的,矿业又有很大部分用于生活日用。广大农村 ,普遍存在手工业与粮食生产的结合,手工业与经济作物生产的结合,乡村作坊工业的发展及其与农业的结合。

——摘编自方行《中国古代经济论稿》

材料二 开埠通商以后,列强商轮、军舰停靠于中国口岸者渐多,这些轮船的维护、修理使本地手工业者获得了大宗生意,而在维修外国轮船的过程中传统手工业者也学到了新式技术,使传统手工业有了质变为新式工业的契机。在上海一带,原本存在着锻铁、铜锡器制造、木船修造等工具制造类手工业,外资船厂兴起后,在修造过程中寻求一些手工业作坊代锻代制机器零件,这些手工业作坊有的就转化为了早期的本土机械企业。

——严鹏《战略性工业化的曲折开展 :中国机械工业的演化》

材料三 毛泽东说:“资本家赞成社会主义改造,敲锣打鼓,那是因为农村的社会主义高潮一来,工人群众又在底下顶他们,逼得他们不得不这样。”陈云讲话指出:对资本家和平赎买,应该推广定息的办法。“所有的资方实职人员,应该全部安置”。 1956年,公私合营工业企业的总产值比全行业公私合营前的1955年增加了 32%。

——高化民《全行业公私合营高潮评析》

(1)根据材料一概括鸦片战争前中国手工业发展的特点,并分析上述特点的形成对社会经济的影响。

(2)根据材料二并结合所学,指出“上海一带”出现的一家近代民族机械企业及其创办人,并分析中国早期机械工业出现的时代背景。

(3)根据材料三并结合所学,分析“全行业公私合营高潮”掀起的原因,并简述“全行业公私合营高潮”的成功之处。

①清朝实行“闭关锁国”政策的措施②清朝为严格限制对外贸易而设立的机构

③是当时中外文化交流的窗口④便利了外国商品的大量涌入

| A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①③④ |

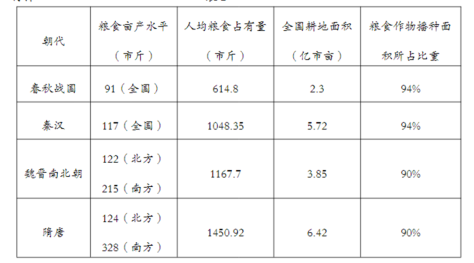

材料一

——卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

材料二宋 朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命...但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命(新航路开辟以后)却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料-并结合所学知识,概括春秋至隋唐农业发展趋势的具体表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳宋朝“商业革命”的具体表现。为什么材料说商业革命“未对中国社会产生爆炸性的影响”?

(3)根据材料一、二并结合所学知识,评析古代中国经济结构对社会变革的影响。