1 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一:在自然经济的条件下,人口和耕地是首位的生产资源,直接关系着一个社会的盛衰,所以,历代的封建统治者都十分重视。秦始皇统一中国以后,实行了“户籍相伍”制度,在农民的户籍中增加了年纪和土地占有状况。由于西晋末年的腐败政治和内战,以及十六国的北方混乱,引起北方人民大量流亡江南,到达长江流域的总数不少于70万人,滞留山东境内的达20万人。北方农民的南下,带来了比较先进的生产工具和生产技术,促使了南方农业生产水平的提高,南方的人口亦有较大增加。明洪武二十六年(1393年),便出现了天下田无荒弃的现象,按“黄册”登记的户口,户达16 052 860,口达60545 812,每户平均3. 77口。康熙五十年时宣布“滋生人丁,永不加赋”,不存在像前朝那样隐漏户口的情况。

——摘编自叶瑞汶《中国历代人口和耕地走势的分析》

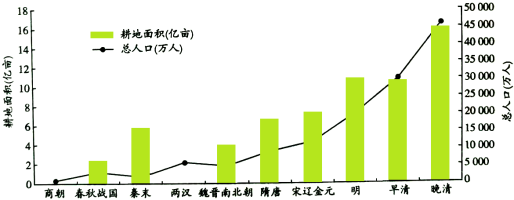

材料二:

说明:隋612年的数据是偏走的,在20多年里耕地增长了36.5亿亩,这个增长速度是不可靠的。春秋战国、魏晋南北朝、五代十国三个时期因为处于国家战乱分裂时期,资料记载很少,没有找到比较准确的数字,所以在图表上没有计入。

——摘编自梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代人口数量与耕地面积变化的特征,并说明促使这些特征形成的因素。

(2)根据材料并结合所学知识,任选图中某一历史时期,就“人口、耕地与社会生活”展开论述。

材料一 为了防备沿海奸民与倭寇勾结,朱元璋下令“片板不得下海”,禁绝了民间一切的海外贸易。在严厉海禁的政策下,民间私人海外贸易被视为非法行径,被迫走上畸形发展的道路,即被迫转入走私和武装走私。隆庆皇帝(明穆宗)被迫调整海外贸易政策,允许民间私人远贩东西二洋,史称“隆庆开关”。清朝初期政府延续明朝的对外政策,对海外贸易严加限制。康熙时期,自开海禁之后,每年造船出海贸易者,多至千余,回来者不过十之五六,不少人留居南洋。清政府认为“数千人聚集海上,不可不加意防范”,且南洋各国历来是“海贼之渊薮”,因此于康熙五十六年复行南洋海禁。南洋海禁之后,本来一度繁荣的对外贸易,又复委顿。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二 重商主义是15世纪至17世纪中叶在英国占支配地位的经济思想,重商主义者认为积极参与国际贸易是国家致富的有效捷径。伊丽莎白一世执政时期,伍斯特1557年贫困人口比例为18%,诺威克1570年贫困人口比例为22%,与城市相比,农村人口的贫困现象更加严重。16、17世纪是欧洲民族国家兴起的重要时期,新兴的民族国家迅速转入了争霸战争之中,从16世纪后半期起,欧洲战火连绵。而此时的英国在欧洲诸国中显得弱小。伊丽莎白一世统治时期的英国,以国家的公共利益和绝对君权为最高利益,通过重商主义政策的推行,强力推动了本国经济和政治的近代转型,为英国民族国家的崛起奠定了坚实的物质基础。

——摘编自宫艳丽《论重商主义与英国民族国家的崛起》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清海外贸易政策的变化及其影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出英国与明清海外贸易政策的不同,分析英国实行重商主义的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对海外贸易政策的理解。

材料一

中国古代的最高人口及最大耕地面积

材料二 为满足新增人口对粮食的需求,清朝农业开发的范围和幅度大大超越以往任何朝代,山林湖泊悉数被垦辟为农地。多熟制也成为农业生产的首选,南方的双季稻及北方的两年三熟制逐渐成为常态,番薯和玉米等高产耐旱作物的引入也进一步提升了“地”的供应能力,晚清时期粮食总产量增加至3386亿斤。然而,人均粮食占有量却由明朝的1193斤/人下跌至晚清的737斤/人。

——以上材料均摘编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

(1)根据材料一,指出商朝到晚清时期人口和耕地面积的演变趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明清朝提升粮食产量的举措,并简析当时人均粮食占有量严重下降的原因。

材料一 “雍熙四年二月二十三日,诏河北诸郡发镇兵增筑城垒”。端拱二年时人称“河朔郡县,列壁相望,朝廷不以城邑小大,咸浚隍筑垒,分师而守焉”。……元丰三年(1080)曾巩奏疏称西北五路“嘉祐城堡一百一十二,熙宁二百二,元丰二百七十四。熙宁较嘉祐一倍,元丰再倍,而熙河城堡又三十有一”,可见西北筑城数量之惊人。西南地区本非重点建城之处,但在皇祐四年(1052)侬智高起义爆发之后,当年六月,“朝廷惩岭表无备,命完城”,十月,诏令南下平定侬智高起义的狄青“凡城壁尝经焚毁,若初无城及虽有城而不固,并加完筑”。北宋仁宗庆历之后,每年财政赤字为300万贯,英宗治平二年(1065),赤字超过1570万贯,导致财政吃紧的主要原因之一便是边地城池的营建。

材料二 相比之下,近里州县城市城墙失修的状况更为普遍,宋朝县邑鲜有修建罗城者。严禁地方占留钱粮的基本纲领,要求地方州县除必要开支外,其余皆要输送京师,故而修筑城墙的经费需向朝廷申请或由本地人户出资。正如南宋建炎间李纲所说:“东南久平定,郡县无城闉。”明确指出北宋地方修建城池重边地,轻腹地的问题:“朝廷所以备御夷狄者,皆在边郡,城池、器械一切备具,故敌未易攻。金人内犯,乃扰吾腹心,而中原郡县积习承平之久,城池堙颓,并无器械,何以御敌?”

——摘编自来亚文《宋朝腹地“郡县无城”与“小城大市”现象研究》

根据材料一、二并结合所学,对宋朝郡县城墙的修建与维护进行评述。

材料 宋代商品经济的发展是中国封建社会一次伟大的变革。

| 领域 | 基本特征 |

| 纸币的出现 | 纸币的流通是宋代商品经济发展的一个重要标志。宋代建立货币制度对我国商品经济的发展有着至关重要的作用。当时货币种类较多,如铜钱、纸币等,各地经济情况不同,使用的钱币也不同,导致货币流通具有地域性。 |

| 同业行会组织的形成 | 宋代行会行规的形成一般由于两种原因,一种是自然形成,一种是政府制定相关法令,行会缺乏规范的管理体系,导致贫富差距较大,各阶级利益有差别,因此,行会管理存在一定的困难。行会是宋代商品经济发展的必然产物,主要是商家为了保证自身利益而形成的封建管理组织。 |

| 坊市制度逐渐合并 | 宋代城市建设打破了传统的坊里制度,随着商业贸易活动日渐频繁,临街设置商铺的商户逐渐增加。市民的居住区和商铺相邻或连在一起,城市店铺较多,很多经营产品类似的店铺设置在一起。早市、夜市逐渐兴起,店铺营业时间较为宽松,使商业异常繁荣,为宋代经济发展创造了很高的利润,城市的格局也逐渐形成规模。 |

——摘编自李柯辛《宋代商品经济发展特征研究》

结合材料和所学知识,围绕材料中的观点(局部或整体),自拟一个具体论题,并运用相关史实予以阐释。(要求:观点明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料一

由青瓷到白瓷的转变需要一个过程。北朝那富的青瓷造型皎单一,装饰也简单。在烧制青壳过程中,制瓷工区将含钛量低的釉料用在白色胎体上,制造山白瓷釉,白瓷底运而生。但这种壳器呈现出白中闪青绿的颜色,被学术界称为平期白壳、原始白瓷。那窑白壳打破了商周以来青瓷一统天下的局面,开创了白流生产的先河,为北方向流的生产奠定了基础。隋代高档细白竞的发现,是那窑考古调查的重大收获,它的出现标志着那窑制造技术的成熟。庶代那客以烧铜白瓷为主,细白瓷胎体活白无瑕,而且易种造型半富多彩,餐具、茶具、酒具、文具无所不有。唐代那客白瓷不仅进贡皇室,而且许多文人将饮酒品茶使用邢瓷视为雅。唐人李肇在《国史补》里写道“内丘白瓷玩、城溪禁石砚,天下无贵贱通用之。”

——摘编自冯石岗、董成志《河北陶瓷业兴衰史鉴》

材料二

新中国成立后,那客主要进行古箭仿制品的生产,其中的仿唐那客白釉刻花梅瓶和仿唐邪客白釉穿带壶等与古壳难分伯仲。20世纪80年代,有关部门曾进行过邪壳产品的市场化之路的尝试,但由于资金技术的相对缺乏,最终归于失败。后来在那客的文化产业之路的发展中,仍然存在资金问题。我国非物质文化遗产的保护和发展多数依赖财政拨救,那富(周壳文化)也是如此。再加上当今真正掌握非物质文化遗产的很多都是上了年纪的老人,年轻人对非物质文化遗产态度冷淡,那窑遗产在具体的操作过程中也面临着人才匮乏、传承困难的问题。

——摘编自邮雄飞《邢富文化遗产的开发与保护研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北朝至隋唐邢窑白瓷的特点,并简析其意义。

(2)根据材料二,指出新中国成立以来邢窑文化遗产保护所面临的难题,并结合所学知识简析其成因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你从邢窑的古今发展历程中得到的认识。

材料一 云梦秦简《关市律》中提到“为作务及官府市”,这证明了官营商业的存在;在《金布律》《仓律》等书中都有官府出卖器物、原材料和牲畜的记载,盐、铁更是由官府垄断经营,利润巨大。《汉书·食货志》曾引援董仲舒的说法,商鞅变法后,官府的“盐铁之利,二十倍于古”,西汉初期在“无为而治”的大环境下,官营商业有所削弱,但汉武帝又实行盐铁官营政策。东汉把盐、铁统改为各郡国主管,实行“民营官税”,仅仅个别郡仍由官府经营采矿、冶炼和铁器销售,虽然东汉依然存在其他官府手工业部门,但总体上其官营商业的规模已经无法与西汉相比。

——摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

材料二 茶盐本为人民的生活必需品,茶盐之税也是国家财政的重要来源,官府经营茶盐,与民争利,实为下下策,不仅获利不比通商多,而且由于“利之所诱,虽曰刑人,号痛之声动乎天地,弗能禁也”,也极易导致人民的反抗、威胁朝廷的统治和社会的稳定。宋王朝又几次变异茶盐之法,或禁或驰,致使社会秩序更加不稳。因此进步的士人主张“今日之宜,莫如一切通商,官勿卖买,听其自为”,“诏天下茶盐之法,尽使行商,以去苛刻之刑,以息运置之劳,以取长久之利”。

——摘编自徐红《两宋时期士大夫商业思想探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析秦朝和西汉中后期强化官营垄断商业的共同目的。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代官营商业的发展趋势,并论述材料二中两宋时期士大夫商业思想的合理性。

材料一商鞅变法的一项重要内容就是“制土分民”,促进土地私分。其他各诸侯国的变法也类似。商鞅还下令“民有二男以上不分异者,倍其赋”。荀子则从理论上论证了私分的必然性和合理性:“人之生,不能无群;群而无分则争;争则乱,乱则穷矣。”他还提倡“分田而耕”。

——摘编自冯天输等《中华文化史》

材料二宋代福建兴化县“田耗于秫糯(制酒原料),岁肩入城者,不知其几千万”。仙游县“田耗于蔗糖,岁运入浙淮者,不知其几千万亿”。福州、泉州一带适宜种植粟麦的土地变成了大片的荔枝园,“一家之有,至于万株”。两浙路的苏州太湖洞庭山,“皆以树桑扼甘柏为常产”“糊口之物,尽仰商贩”。在湖州的山乡,“以蚕桑为岁计……兼工机织”。绍兴二年(1132年)冬,“忽大寒,湖水遂冰,米船不到,山中小民多饿死”。

——摘编自李晓《宋代工商业经济与政府干预研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析春秋战国时期个体劳作形成的历史条件。

(2)根据材料二,概括宋代农业的新现象,并结合所学知识指出上述新现象出现的影响。

材料一 自明朝中期起,商品经济呈现出空前繁荣的局面。商业性农业的发展增加了全国各地区的商业联系,也引起了农业各部门及其手工业部门之间的连锁反应和相互依赖。许多重要商品的贸易,已不再局限于地方局部范围内的狭小市场,而是被长途贩运到很远的地方销售,乃至行销全国。有关海禁、开海的斗争由地方达到中央,隆庆开放海禁之后,大批中国商品以东南为跳板流入欧洲和美洲,大量白银流入中国出现了白银货币化的趋势。张居正推行“一条鞭法”时,即规定赋税折银征税,政府财政也以白银为计算单位。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 鸦片战争后,中国市场迅速与世界市场衔接,变成世界市场的一部分,一个依附的部分。市场的变化影响产业的变化。受影响的部门,第一是传统的农业和手工业,他们逐渐地与世界市场发生了关系,处在这种关系中的农业和手工业,其命运便逐渐地由市场摆布,被操纵在国际资本主义手里。第二是现代工业,机器、设备、技术、资金方面依赖外国市场。在工业结构与部门方面,那些有限满足世界资本主义市场需要的行业优先发展,如丝、茶等出口加工业。第三是金融业,中国的货币愈到后期对世界金融市场依附性愈浓。

——摘编自赵德鑫《中国近现代经济史(1842——1949)》

材料三 2018 年后,中国推动自主开放,如主动降税,构建自由贸易试验区。中国维护和发展开放型世界经济,向全球提供公共产品,如推动“一带一路”倡议,举办中国国际进口博览会。随着经贸发展的需要,中国不断地健全相关法律法规,《反垄断法》《外商投资法》等相继出台。

——摘编自薛荣久、杨凤鸣《开放是当代中国的鲜明标识》

(1)据材料一,概括明朝中后期经济发展的主要特征。

(2)与材料一相比,材料二中近代中国经济发展出现了哪些新变化?结合所学知识,分析这些新变化出现的外部因素。

(3)综合上述材料,归纳中国经济发展的主要趋势。

材料一 魏晋至宋元时期北民的大量南迁,以及南方人口的自然增长,使该地成为全国人口密度最大的地区,终致人满为患,于是出现了明初政府组织的移民潮。明太祖将江、浙、皖、精等地数十万人民移至人烟稀少、土地荒芜的黄淮间地区,又把山西和山东东部地区的人民移往河北、河南和山东西部等地。同时,在长城一线设置了9个边镇,设立卫所、移民屯边,规模达千万之多,这在历史上是极为罕见的。

——摘编自唐克周《中国古代移民问题初探》等

材料二 清军入关,东北人口大减,土地荒芜。顺治初年清政府“招徕流民”垦荒以开发东北,颁布《辽东招民开垦例》以减免税等政策鼓励移民。为了维持满洲固有的风俗以及保护满洲旗人的生计,1668年康熙皇帝下令永远停止在辽东招民授官,东北地区进入了封禁期。清政府甚至企图通过“清边”之策来阻止流民出关,但效果不甚理想。1861年东北地区部分开禁后,特别是日俄战争爆发后,东北地区的移民急剧增加。清政府在吉林、黑龙江两省都设立了招垦局,统一管理移民事务,因此关内北方各省的贫苦农民更加“蜂攒蚁聚”,聚族而居。光绪时东北完全开禁,闯关东的中原流民如洪水般涌入,使东北人口激增到1000余万。

——摘编自李艳男《清末民初东北关内移民与社会变迁浅析》等

(1)根据材料并结合所学知识,分析明初移民潮的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括清代关内东北移民的特点,并说明其影响。