名校

1 . 西周政府规定市场中禁止贩卖礼器和兵器;贵族买东西需要通过手下的管事和仆役等人去办,自己不能入市。以上规定的主要目的是

| A.防止扰乱社会治安 |

| B.限制贵族使用私权 |

| C.维护社会等级秩序 |

| D.加强对市场的监管 |

您最近一年使用:0次

2018-10-05更新

|

140次组卷

|

12卷引用:安徽省宿州市泗县第一中学2022届高三上学期开学考试历史试题

安徽省宿州市泗县第一中学2022届高三上学期开学考试历史试题安徽省阜阳一中2017届高三最后一次适应性考试文综历史试卷云南省保山第九中学2021届高三上学期开学考试历史试题2017届黑龙江省哈尔滨市第三中学高三二模考试文综-历史试卷陕西省师范大学附属中学2017届高三下学期第十一次模考历史试题【全国百强校】宁夏六盘山高级中学2018届高三上学期第一次月考历史试题黑龙江省牡丹江市第一高级中学2019年高三12月月考历史试题【全国百强校】黑龙江省哈尔滨师范大学附属中学2017-2018学年高一下学期期中考试历史(文)试题【全国百强校】黑龙江省双鸭山市第一中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题内蒙古呼和浩特市土默特左旗第一中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题宁夏银川唐徕回民中学2021-2022学年高一10月月考历史试题内蒙古包头市第四中学2020-2021学年高二4月月考历史试题

名校

2 . 明初,政府在今青海、川西一些地方设茶马司,以茶叶换藏马;在东北边境设互市场,以布匹、粮食换蒙古族毛皮、牛马、木材。明末,女真族兴起,明政府在开原、抚顺设互市场,交换女真族人参、马匹、东珠、貂皮。这表明明朝

| A.北方贸易比南方还发达 |

| B.对外贸易比对内贸易还发达 |

| C.推动民族地区贸易发展 |

| D.边境放弃实行重农抑商政策 |

您最近一年使用:0次

2018-09-12更新

|

372次组卷

|

14卷引用:安徽省滁州市定远县育才学校2023届高三下学期开学考试历史试题

安徽省滁州市定远县育才学校2023届高三下学期开学考试历史试题江苏省南通市通州湾中学2023届高三上学期暑期自主学习检测历史试题天津市和平区2022届高三二模历史试题山东省威海市文登新一中2022届年高三5月阶段性测试历史试题第9讲明至清中叶的政治统治与危机 -【备课备考通】2023年高考历史一轮复习必选课件(附精选试题)云南曲靖天人高级中学2024届高三上学期适应性月考(二)历史试题云南省玉溪市一中2017-2018学年高二下学期期末考试历史试题【全国百强校】云南省玉溪第一中学2018-2019学年高二上学期期中考试历史试题天津市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题第11课中国古代的民族关系与对外交往-【备课综合】2022-2023学年高中历史选择性必修一测试题高中历史纲要上新课同步-第四单元单元测试云南省腾冲市第八中学2020-2021学年高二下学期期中历史试题陕西省陕西师范大学附属中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题山东省青岛市2023-2024学年高二3月月考历史试题

名校

3 . 北宋建立不久,宋太宗对宰相说:“井田之制实为经国之要道……贫富不均,王化何由而行!”这段话反映出北宋初期

| A.社会秩序安定 |

| B.土地兼并缓解 |

| C.租佃关系发展 |

| D.井田制度得到恢复 |

您最近一年使用:0次

2018-08-10更新

|

88次组卷

|

3卷引用:安徽省皖南地区2019届高三入学摸底考试历史试题

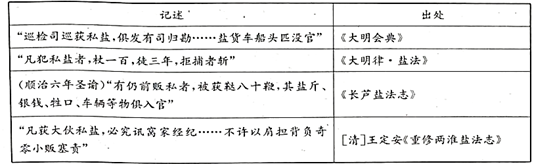

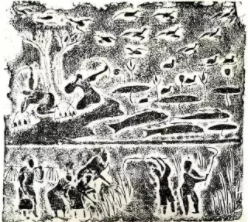

4 . 下表是明清两代对于私盐有关规定的不同记述。据此可知

| A.盐税已成为国家的主要税源 |

| B.明清注重保持盐业市场稳定 |

| C.清代完整继承了明代的盐法 |

| D.政府注重维护官盐垄断市场 |

您最近一年使用:0次

2018-08-06更新

|

77次组卷

|

2卷引用:安徽省皖南地区2019届高三入学摸底考试历史试题

名校

5 . 明朝中后期时尚之风盛行:唐伯虎之画,宣德之铜炉,时大彬之紫砂壶,成为人们普遍追求的时尚之物。苏州成为引领时尚之都,凡是做人“透骨时样”,就被称为“苏意”,凡是衣服式样新颖,就被称为“苏样”。以上现象反映的实质是

| A.明代世俗文化成为社会文化主流 |

| B.苏州因商业兴盛而成为时尚之都 |

| C.商品经济浸染致使享乐观念流行 |

| D.经济水平的提高丰富了精神生活 |

您最近一年使用:0次

2018-07-29更新

|

401次组卷

|

16卷引用:安徽省皖中地区2019届高三入学摸底考试历史试题

安徽省皖中地区2019届高三入学摸底考试历史试题【全国百强校】黑龙江省牡丹江市第一高级中学2019届高三上学期开学摸底考试历史试题安徽省郎溪中学2018-2019学年高二上学期返校考历史试题【全国百强校】安徽师范大学附属中学2019届高三第一学期期中考查历史试题【全国市级联考】广东省中山市2018届高考考前模拟考试历史试题山东省宁阳县第四中学2018届高三高考5月第四次模拟文综历史试题(已下线)2018年9月7日《每日一题》一轮复习-古代商业的发展甘肃省西北师大附中2018-2019学年上学期高三年级第一次月考历史试卷四川省宜宾市南溪区第二中学2019届高三10月月考历史试题2018—2019学年河北省承德市滦平县第一高级中学高三上学期期末预测考卷河北省邯郸市永年区第二中学2019届高三11月月考历史试题【全国百强校】山东省新泰市第一中学2019届高三上学期第二次质量检测历史试题四川省成都市棠湖中学2020届高三下学期第二次月考文综历史试题陕西省西安市周至县第四中学2022届高三上学期期中考试历史试题宁夏石嘴山市第三中学2022届高三上学期第二次月考历史试题四川省达州市大竹中学2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题

名校

6 . 对下表中税收信息的解读较为合理的是

| A.重农抑商政策因工商业发展而走向终结 | B.商品经济的发展导致农业经济逐渐衰退 |

| C.商业环境相对宽松促进了工商业的发展 | D.对外贸易税收逐渐成为政府的主要财源 |

您最近一年使用:0次

名校

7 . 下表反映出16~18 世纪中英金、银的比价变化(据《十六至十八世纪国际间白银流动及其输入中国之考察》编制)导致变化的主要原因是

| 年代 | 中国 | 英国 |

| 1534年 | 1:6.3 | 1:11.5 |

| 1580 年 | 1:5.5 | 1:11.7 |

| 1635 年 | 1:10 | 1:13 |

| 1751年 | 1:14.9 | 1:14.5 |

| A.传统农耕文明全面衰退 | B.英国商人对华贩卖鸦片 |

| C.中国外贸长期保持顺差 | D.海禁政策阻滞中外贸易 |

您最近一年使用:0次

2018-07-22更新

|

154次组卷

|

4卷引用:安徽省皖南地区2019届高三入学摸底考试历史试题

名校

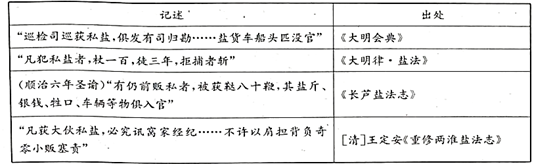

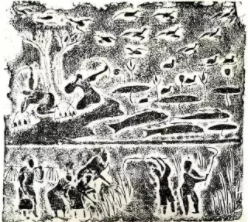

8 . 如图为东汉西像砖中的《戈射收获图》,此图可以用来说明当时

| A.多元化的生产劳动状态 | B.小农经济为主要生产方式 |

| C.精耕细作技术不断发展 | D.土地公有制下的集体劳动 |

您最近一年使用:0次

2018-04-09更新

|

317次组卷

|

12卷引用:安徽省皖南地区2019届高三入学摸底考试历史试题

安徽省皖南地区2019届高三入学摸底考试历史试题安徽省马鞍山市2018届高三第二次教学质量监测文综历史试题山东省宁阳县第四中学2019届高三下学期2月份阶段检测历史试题山东省宁阳县第四中学2019届高三一轮复习阶段检测历史试题(已下线)江苏省如皋市2018—2019年度高三年级第一学期教学质量调研(一)历史试题【省级联考】江苏省2019届高三4月份高考模拟历史试卷湖南省株洲市第二中学2020届高三上学期第二次月考历史试题黑龙江省哈尔滨市哈师大附中2021届高三10月月考历史试题河南省周口市黄泛区高级中学2022届高三上学期第二次月考历史试题(已下线)复习点02秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固-2023年高三历史一轮复习主干知识+重难点综合性学案(通史版)【全国市级联考】广东省普宁市2017-2018学年高一学业水平考试历史试卷江西省上饶县中学2018-2019学年高一下学期第一次月考(统招班)历史试题

名校

9 . 明初在许多地方设立官窑,又派宦官前往督造。嘉、万时,景德镇陶瓷业开始出现“官搭民烧”,一部分产品已为供应市场而生产。同时民窑的数量也不断增加,并且有许多民窑的主人和工人,大多是来自外地的商人和无籍游民。这种变化反映出明代

| A.重农抑商政策松动 |

| B.出现新的生产关系 |

| C.社会结构发生变化 |

| D.民间消费需求旺盛 |

您最近一年使用:0次

2018-03-31更新

|

297次组卷

|

7卷引用:2019年安徽省阜阳市颍上二中等三校高三上学期入学考试历史试题

10 . 进入春秋以后,郑国开垦了“蓬蒿藜藿”之地,晋国开垦了狐狸豺狼所居的“南鄙之田”,宋郑之间的“隙地”也由奴隶开垦出来。导致上述现象的根源是

| A.生产方式的重大革新 |

| B.土地国有制度的瓦解 |

| C.奴隶制度正日渐成熟 |

| D.政府增加财政的需要 |

您最近一年使用:0次