自是之后,荥阳下引河东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曾、卫,与济、汝、淮、泗会。于楚,西方则通渠汉水、云梦之野,东方则通鸿沟淮之间。于吴则通渠三江、五湖。于齐,则通菑、济之间。于蜀,蜀守冰凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠,以万亿计,然莫足数也。

——《史记•河渠书》

(1)依据材料概括战国时期水利工程兴修的特点,结合所学分析其原因。

17世纪英国殖民活动大事记

| 1651年 | 英国颁布《航海法案》,规定欧洲货物只能用英国船只运往英国领土;在非洲、亚洲、美洲出产的货物只能由英国或英国殖民地的船只运达 |

| 1654年 | 第一次英荷战争荷兰战败,被迫接受《航海法案》 |

| 1660年 | 英国颁布《航海法案(列举条令)》,规定驾驶运往英国货物货船的船长和至少四分之三的船员必须是英国人;殖民地人民的所有必需品都只能从英国或爱尔兰进口 |

| 1663年 | 英国颁布《航海法案(鼓励贸易法)》,规定所有运往英国殖民地的欧洲货物,必须首先由英国船只经由英国运输;所有货物都必须在英国接受检查和征收税款 |

| 1667年 | 第二次英荷战争结束,英国占有荷兰在北美殖民地新阿姆斯特丹,改名为新约克镇(今纽约) |

| 1674年 | 第三次英荷战争结束,英国得到荷兰部分殖民地,补偿荷兰20万英镑 |

(2)依据上表归纳17世纪英国殖民扩张的举措。结合所学,分析这些举措对英国的影响。

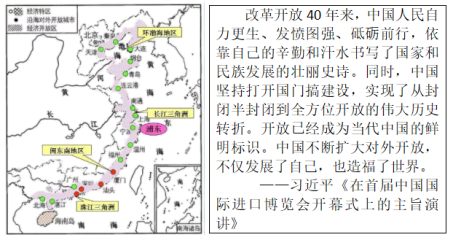

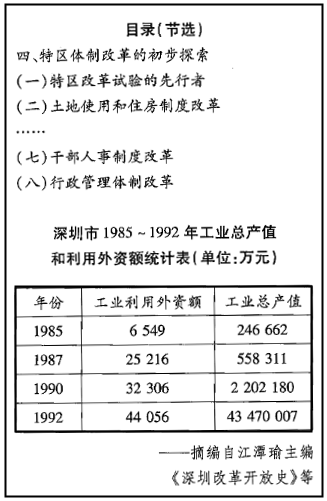

(3)依据材料,说明中国共产党十一届三中全会后我国形成的对外开放格局。围绕“开放与发展”谈谈你的认识。

材料一 许倬云在《历史大脉络》中谈到“中国人以为繁荣安定的景观是田畴相接,庄稼丰茂;中国的诗歌中,最常见的是田园,很少有欧洲的牧野和山林.精耕细作的农业,为中国人的饮食开发出不少美味佳肴,可是其中最为丰富的成分是碳水化合物(淀粉)纤维质与素食的蛋白质.”

《剑桥古代史》中描述到:雅典人“不仅可以享受阿提卡的橄榄油和葡萄酒,而且可以食用黑海的谷物和干鱼,品尝腓尼基的椰枣和西西里的干酪.”…“雅典的粮食产量只能满足城邦 的消费量,更多的粮食需要用橄榄油、葡萄酒的土特产品与外部交换.”

的消费量,更多的粮食需要用橄榄油、葡萄酒的土特产品与外部交换.”

(1)阅读材料一概括古代中国和古希腊饮食特点的异同,结合所学分析产生这种不同特点的原因.

材料二 糖是一种特殊产品,有很强的社会、政治、地缘和情感属性.人类学家马歇尔•萨林斯说过,在所有味觉中,人类对甜味最敏感喜欢,需求最大,其对历史的影响也就格外微妙.“四、五百年前,食糖代表着‘享乐’、‘糜烂’,在欧洲仍牵起不少道德争议.”…“当英国工人喝了第一杯加糖的红茶,其历史意义甚至足以和发明蒸汽机相提并论,因为喝茶不但改变了饮食的习惯、消费的模式、工作的意义,更改变了生产、贸易和消费的关系,改变了整个社会和经济的基础.”

——李军、王秀清主编《历史视角中的“三农”》

(2)据材料二并结合所学谈谈你对“当英国工人喝了第一杯加糖的红茶,其历史意义甚至足以和发明蒸汽机相提并论”这一结论的理解.

材料三 历史上传入中国的瓜果蔬菜有很多,名字上留有明显外来痕迹大致如下.

| 由来 | 名称举偶 | 今名 | |

| 胡系列 | “胡”系列大多为两汉至唐时期由西北陆路引入 | 胡瓜、胡桃、胡豆、胡蒜等 | 黄瓜、核桃、蚕豆、大蒜 |

| 番系列 | 多为南宋至元明时期由“番舶”(外国船只)带入 | 番茄、番薯、番椒等 | 西红柿、红薯、海椒 |

| 洋系列 | 大多由清代乃至近代引入. | 洋葱、洋芋、洋白菜等 | 洋葱、土豆、圆白菜 |

(3)阅读材料三,结合所学分析“胡系列、番系列、洋系列”传入中国的主要时代背景.以“吸纳与兼容”为主题对上表进行解读.

要求:提取信息充分;总结和归纳准确完整;解释和分析逻辑清晰.

材料一 农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织纴,多治丝麻葛绪捆布,此其分事也。

——《墨子》

材料二 自耕农是封建国家直接剥削的对象。为了保证赋税、徭役的供应,封建国家历来关注这一阶层的存在。“稳定小农”是封建王朝长治久安的良策,每一个新王朝建立时,对此尤为关注。他们总是采取鼓励垦荒等政策,积极培植自耕农。

——叶显恩《明清徽州农村社会与佃仆制》

(1)根据材料一和所学概括小农经济的突出特征,根据材料二指出中国古代统治者扶植小农经济的原因。

材料三:自春秋战国至唐代,国家和政府设市于都邑之中,市处于城中特定位置,以墙垣围住并与民居隔开。设有市师、肆师、质人等分掌市内各项事务。《唐六典》记载:“凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声而众以散。”

——韩国磐《中国古代的市和市井市肆》

(2)根据材料三,概括春秋战国至隋唐时期“市”的特点。

材料四:宋代的“市”:“坊巷桥门及隐僻去处,俱是铺席买卖。”市井经纪之家夜市直至三更尽,才五更又复开张。如耍闹去处,通晓不绝??夜深方归也。

——《东京梦华录》

(3)根据材料四,分析宋代的“市”与前代相比发生了哪些变化。

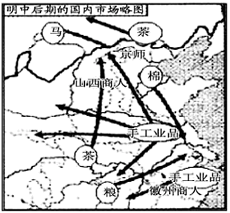

材料五:明中后期国内市场略图:

(4)结合上图(明中后期国内市场略图)和所学知识,概括明清时期商业发展的具体表现。

材料一 江南地区自唐宋时代开始逐渐成为中国的经济中心,明中叶以后,当地传统市镇的军事及行政机能渐趋退化,商业机能日渐凸现,其规模和数量远超过宋代。至盛清时代,市镇经济呈现出空前繁荣的景象,市镇和农村之间逐渐形成一种生产与贸易的连锁体,构成市镇网络。

——摘编自《明清江南市镇与农村关系史研究概说》

材料二 1757年,清政府关闭厦门、宁波等港口,只留广州一地与外国进行贸易,并规定不许中国官吏与外商直接贸易,由十三行办理一切进出口贸易。

——冷鹏飞《中国古代社会商品经济形态研究》

(1)根据材料一,分析明清时期江南市镇的变化。综合上述材料并结合所学知识分析影响中国古代城市经济发展的主要因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析上述政策给中国社会造成的严重后果。

唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。自安史之乱起,北人大批南下,扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂形成国际性经济都会。由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者很多都“侵衢(街)造宅”,结果不仅在扬州沿官河两岸出现了“十里长街市井连”的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州的商业》

(1)依据材料概括唐朝中期以后扬州商业发展的特点,并结合所学分析原因。

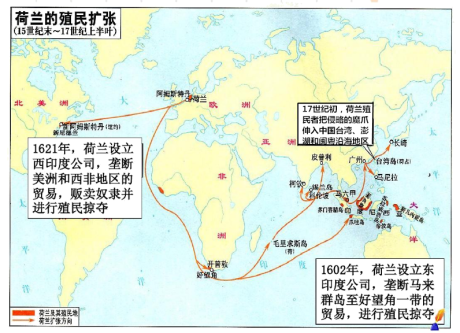

新航路开辟后,地中海贸易衰落……17世纪荷兰控制着波罗的海地区、大西洋地区乃至地中海与北欧地区的贸易,阿姆斯特丹是世界上最繁忙的港口。世界的贸易中心随着新航线的开辟从地中海转移到了大西洋,继意大利诸城邦后……阿姆斯特丹成为欧洲经济中心。

——高德步、王珏编著《世界经济史》

(2)结合时代背景,分析阿姆斯特丹成为欧洲经济中心的原因。

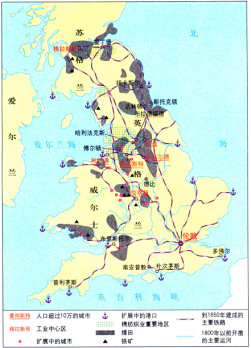

| 借助充沛的能源——煤炭,英国新兴的大机器工业在英格兰西北部迅速发展起来。一大批有活力的新工业城市,在该地区纷纷涌现,如雨后春笋……其中曼彻斯特是当时的棉纺织业中心,这里数百家工厂都有六七层高的厂房,硕大无比的烟囱日夜不停地将滚滚浓烟吐向天空。 ——王斯德主编《世界通史》 |

(3)有史学家认为英国近代工业城市的兴起与其能源分布密切相关。从上述材料中提取相关信息,说明这一观点。

(4)请运用材料中的信息概述深圳的发展。从深圳的发展中可以得到什么启示?

6 . 16世纪中期,葡萄牙把中国的生丝、瓷器等货物经澳门运往印度,再转运到欧洲,获取了大量白银。另一方面,葡萄牙人参与中、日丝银贸易。1586-1630年从日本输入澳门的白银近1500万两;1557-1644年流入澳门的白银为1亿两左右。这些白银大部分流入中国。同时,西班牙以武装商船“马尼拉大帆船”经营横跨太平洋的贸易,运载大量中国茶叶、丝绸、棉布和瓷器等到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。自1571年马尼拉大帆船航线开通,平均每年有150吨白银运到马尼拉,20年间共运输白银3000吨,这些白银也基本流入了中国。

简述16世纪白银大量流入中国的背景和影响。

材料一 秦汉时期,官营丝织业规模宏大,每年经费高达千万钱,官营丝织工场“作工各数千人”。大工商者经营的丝织业兴盛发达,《史记》载,通邑大都中从事买卖“帛絮细布”者,可“比千乘之家”。官僚地主也自营纺织,田庄中有养蚕、缫丝、织缣、染色等全部生产过程;其产品除自身消费,亦出售求利。社会消费的丝织品明显增加,《盐铁论》中说:“古者庶人耄老而后衣丝,其余则麻枲(xǐ,指麻类植物的纤维)而已……夫罗纨文绣者,人君后妃之服也……是以文缯薄织,不鬻于市。今富者缛绣罗纨,中者素绨冰锦,常民而被后妃之服。”

——摘编自林剑鸣等著《秦汉社会文明》

(1)依据材料一,分析秦汉时期丝织业的经营方式和消费状况。

材料二 唐以前和唐朝的都城为了确保安全,加强防卫警戒,采用封闭式结构。四周由“城”和“郭”等多重墙垣组成骨架,封闭整个城市。城郭以内,宫殿、官署、食库、贵族官僚的府第也都筑有墙垣,甚至作为居民聚居区的“坊”和作为商业区的“市”,也建有围墙,设置警卫。唐宋之际,都城的封团结构发生了变化。北宋东京出现沿街的各种商店酒楼;有不少商业繁荣的街道分布在交通要道。这是都城制度的重大变革,居民生活方式也发生重大变化。这与城市经济的发展和城市市民阶层的活跃有关系,也与手工业和商人地位的提高和行会组织的出现和发展有关系。

——杨宽《中国古代都城制度史研究》

(2)根据材料二,说明唐宋城市呈现的不同特点,分析变化的原因。

材料三 宋代中国经济重心南移,江南和四川成为丝绸主要产区。海外贸易进一步繁荣,据记载,南亚、东南亚、欧洲、非洲等地50多国的海船常到华南采购丝绸。宋代造船业发达,指南针已用于航海,而且海运比陆运省钱。宋朝在广州、泉州、杭州、明州(宁波)秀州(嘉兴)温州、江阴、密州(山东诸城)等地设立市舶司,管理对外贸易;政府鼓励对外贸易,征收关税以增加财政收入。当时的海港以扬州、泉州和广州最为繁荣,这也促使珠江三角洲和福建地区大力发展蚕丝生产。直航路线也越来越远,从南印度洋,到阿拉伯海,甚至远达东非海岸。

——摘编自刘治娟著《丝绸的历史:连接东西方文明的彩带》

(3)依据材料三,说明宋代海路丝绸贸易兴盛的原因和影响。

材料一 自宋朝开始的“中古都市化革命”取消了每一个县只许设一个市场的限制, 官市制度终于崩溃,有些城市快速扩大,并在城门外出现商业区。

发展到明清时期,出现许多大专业市镇,从事于米粮或手工业品之贸易。这一发展当然与长江下游地区的农业逐渐商业化有密切关系。长江下游成为中国最重要的棉货与丝货产区。江南地区有52个棉货专业市镇,25个丝货专业市镇,13个米粮专业市镇。这些市镇都分布在太湖附近及长江三角洲一带。只有一个镇一南汇县周浦镇一既属棉货专业又属米粮专业。换言之,其他的88个市镇都只专业一项主要产品。

——摘编自刘翠溶《明清时期长江下游地区都市化之发展与人口特征》

(1)依据材料一分析明清时期长江下游地区市镇化的原因和特点。

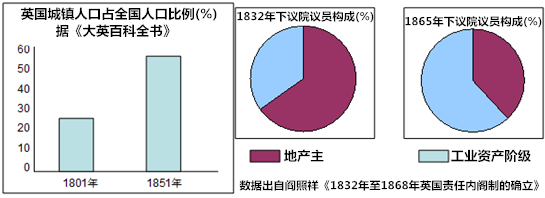

材料二 英国城镇人口变化及下议院议员构成变化情况

图1 图2

(2)材料二反映了英国社会发生哪些变化?简要说明上述变化的原因。

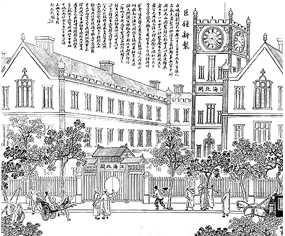

图3是晚清时期上海城市一隅。原图中有这样的文字介绍:“江海北关(注:专司外洋各国商务)设在沪北英租界黄浦滩上,规模宏敞,轮奐聿新。近日新造钟塔一座,矹立中央,高耸霄汉,并向外洋购运大钟安设其上……夜间则燃点电气灯,照耀如昼。”

图3

(3)依据材料描述晚清时期上海城市风貌。对此你有何认识?

1949年在中国共产党七届二中全会上,毛泽东指出:从现在起’党的工作重心必须从乡村转向城市。

(4) 结合所学知识分别说明,中国共产党在新民主主义革命时期的工作重心从城市转向农村和从农村转向城市的背景。

——摘编自李剑农《中国古代经济史稿》

(1)指出材料一中孟子和商鞅对“农商”的态度。商鞅持此主张是基于什么认识?有何具体背景?

材料二 随着西汉社会经济的发展,商人势力逐渐膨胀,……严重影响中央财政收入。公元前119年,汉武帝令“初算缗钱”,向工商业主、高利贷者征收资产税,并处罚隐瞒资产或申报不实者。后又下令“告缗”,鼓励民众告发不如实申报的商人,结果“商贾中家以上大氏破”。

——摘编自邱树森、陈振江《新编中国通史》

(2)指出材料二中汉武帝采取的措施及其目的。为实现这一目的,汉武帝还有哪些举措?

材料三 (宋)太宗淳化二年诏曰:“关市之租,其来旧矣……征算之条,当从宽简。宜令诸路转运使……市征所算之名品,共参酌裁减,以利细民”。又诏“除商旅货币外,其贩夫贩妇细碎交易,并不得收其算”。

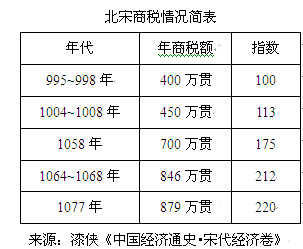

宋代的“州郡财计,除民租之外,全靠商税”。

——马端临《文献通考》等

(3)分析材料三,说明宋代的商业状况和商业政策。

(4)依据上述材料,谈谈你对中国古代政府调整商业政策的认识。

探究一 盛世唐朝

“是时,海内富实,米斗之价钱十三。青、齐间斗才三钱。绢一匹,钱二百。道路列肆,具酒食以待行人。店有驿驴,行千里不持尺兵。”

——《新唐书·食货志》

“求珠驾沧海,采玉上荆衡;北买党项马,西擒吐蕃鹦;炎洲布火浣,蜀地锦织成;越婢脂肉滑,奚僮眉眼明;通算衣食费,不计远近程;经游天下遍,却到长安城。”

——[唐]元稹《估客乐》

唐朝首都长安是一座约100多万人口的大城市,宽阔的大道纵横交错,大道上时常挤满了波斯人、印度人、犹太人、亚美尼亚人和各种中亚人。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料说明唐朝农耕经济繁盛表现在哪些方面?并结合所学分析其原因。

探究二 西方崛起

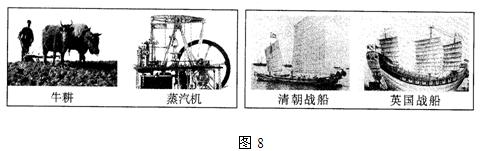

(2)观察图8两组中外对比图片你有哪些认识?结合所学,分析鸦片战争后中国传统经济结构发生了怎样的变化?

探究三 斯大林模式

(3)运用材料并结合所学,说说斯大林模式对苏联经济的影响。

探究四 民族复兴

1978年以来,中国改革开放30年所取得的辉煌成就,奏响了中华民族伟大复兴的序曲。“中国模式”的成功,带来了中国的发展,使世界重新认识了中国。

到2050年,中国很可能成为全球第一大经济体。中国需要一个新的经济奇迹——而且全球经济兴衰可能取决于中国是否能再创奇迹。

——美国《时代周刊》

(4)阅读材料,结合所学说说十一届三中全会以后,中国的经济体制改革是怎样逐步深入的?