材料 “洪武中,定税额随物价轻重,每三十分而联其一”。永乐初“定制:嫁娶丧祭时节礼物、自织布帛、农器食品,及买既税之物、本都运已贸物、鱼绕余果,非市服者。俱免税”。明初,商人无仓存货,一些牙人通趁机模做价格。明大祖国此下令,在南京三山门等各门外“湖水为屋,名塌房,以贮商货”。商人们只要缴纳商税。便可储存其货物于塌房,这样就不会再因无存货仓库而受牙人摆布和操纵价格,方便了商人的贸易。

洪武二年,明太祖“令凡内外军民官司并不得指以和雇、和买扰害于民。如果官司缺用之物,照依时值,对物两平收买。或客商到来,中买物货,并仰随即给价”。(明会典)记载:光禄寺“供用牲口、果菜等物”,“洪式间。令本司买办,此与民间交易价钱每多一分”。

“洪武初,命在京兵马指挥领市司,每三日一校勘街市度量权街,稽牙侩物价,在外域门兵马亦令兼领市司”。

明人称,“盐政大体所在。主于足边便民,而中间条理,不过通商、恤赶二者而已”。明代的茶马贸易。斟酌繁简,陕以西,川以南、置茶马司各一”,“上以裕国,下以通商,允为经久之良法”。

——摘编自何孝荣《简论明代的商业政策》

根据材料并结合所学知识,对明朝的商业政策进行评述。

材料一 自古中原无事,则居河之南;中原多事,则居江之南。自然之势也。成周以来,河南之都惟长安、洛阳,江南之都惟建康。

——【明】王鳌

材料二 以北京作为一个政治、军事的中心,就近指挥长城一线的军事防御,抵抗蒙古族的军事进攻,保证国家的统一,从这一点来说,明成祖迁都北京是正确的。……假如成祖当时不迁都北京,自以身当敌冲,也许在前两次蒙古人入犯时,黄河以北已不可守,宋人南渡之祸,又要重演一次了。

—据吴晗《明史简述》《吴晗论明史》整理

材料三 永乐帝像乃父一样期待元朝蒙古人最终成为明朝中国的一部分。他将首都设在北京,因为那个地点最适宜管理这样的领土。在任何情况下,永乐帝及其继承者宣德帝(1426一1436年在位)都没有试图将草原排除在外。

——【美】阿瑟·沃尔德隆《长城∶从历史到神话》

材料四 辽、金、元时期,北京已逐渐显露出作为控制游牧与农耕两大区域的独特优势。……事实上,元朝"大一统"的政治格局就集中表现在北京的政治中心与江南经济中心的有机结合上。正如钱穆所言∶"元代建都燕京,米粟依然全赖江南,当时遂创始有海运。"南北相互依存,相互支持,集中反映着唐末以来中国历史发展的新趋势。只有统摄南北各自的优势,才能稳定统一的多民族国家,才能有效管控农耕与游牧两大区域。……成祖迁都北京,是明朝前期政治的重大转折,也是15世纪初叶中国历史的重大变化,解决了中国多民族交融新格局时代的定都难题,使"大一统"中国从此步入了一个全新的时代。

—摘编自田澍《明朝迁都北京与多民族国家治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出"中原多事"带来的重大格局变化。

(2)根据材料二、三,指出二者肯定明成祖迁都北京的相同理由。

(3)综合以上材料并结合所学知识,从多民族国家发展的角度,分析明成祖迁都北京的利弊。

材料一 初,蜀民以铁钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之。

——摘自《续资治通鉴长编》

1522年,不但大宗交易用银,而且连小买卖也用碎银了。……白银作为货币,具有不变质、易分割、价值高等优点。

——摘自钱涛《中国古代经济史》

材料二 海商之舰大小不等,大者五千料(料:宋代计量单位,1料相当于今天的120斤),可载五六百人,中者三千料至一千料,亦可载二三百人。

——摘自《梦溪笔谈》卷12

材料三 新都(属于安徽南部徽州地区)勤俭甲天下,故富亦甲天下。贾人娶妇数月则出外,或数十年,至有父子邂逅而不相认识者。……男子冠婚后,积岁家食者,则亲友笑之。

——摘自顾炎武《肇城志》

材料四

徐杨《盛世滋生图》

(1)以上材料涉及哪几个朝代?可分为哪几种史料类型?

(2)根据以上材料,指出该学习小组所研究的主题,以上材料可以从哪些角度研究这一主题?

材料 表唐至宋诗人的空间地域分别情况

——据王兆鹏《唐宋诗歌版图的空间分布与位移》整理

综合上表中的信息,概括唐至宋诗人的空间分布变化并进行合理的历史解释。

材料一 明朝《四友斋丛说》记载:“昔日逐末之人尚少,今去农而改业为工商者,三倍于前矣。昔日原无游手之人,今去农而游手趁食者,又十之ニ三矣。

材料二 《醒世恒言》叙述:明朝浙江淳安县的一个小地主,依靠仆人贩售油漆等物品,致富数千金,于是购置田产,居为大地主。又有苏州王宪,出身于大地主家庭,经营了一个玉器店铺,更富裕了。

材料三 《郑氏规范》介绍,大地主郑氏家族的条规规定:“佃人用货币折租。”

材料四 《清代全史》叙述:杭州人张翰的祖先在成祖末年(明朝)购织机一张,从事纺织,忻织泞布精良,“每下一机,人争绸之”,因此获利甚多,后来织机发展到ニ十余张。

请回答:

(1)材料一中的“末”指什么?“游手趁食者”指的是什么人?

(2)材料中提及的人物从事的经济活动有哪几种?上述经济活动对明朝社会经济发展各有什么影响?

(3)哪一种经济活动是当时社会经济的主流?为什么?

材料一

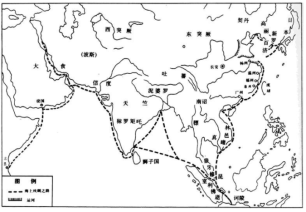

图1 古代海上丝绸之路 图2 新航路开辟

(1)比较图1、图2,提取两项有关全球范围内海上商贸之路历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明。

材料二 工业革命不仅是海外领地被欧化的主要原因,也是欧洲庞大的殖民地结构在亚洲和非洲得以建立的重要原因。1870年以后出现的营建帝国的巨大浪潮被称为"新帝国主义",它使地球上的很大一部分地区都成为欧洲少数强国的附属国。殖民地作为数量日益增多的制成品市场;从攫取殖民地的不断增长的欲望中,可以看出帝国主义与工业革命之间的密切联系。19世纪期间开始工业化的几个欧洲国家和海外国家很快就在互相争夺市场,并在这一过程中,提高各自的关税,以抑制别国的产品。不久,有人主张,每个工业化国家都应当拥有能够为其制造商提供"不受外国竞争影响的市场"的殖民地。

——选编自斯塔夫里阿诺斯著吴象婴等译《全球通史从史前史到21世纪》

(2)依据上述材料,指出"新帝国主义"出现的主要原因,并概括"新帝国主义"的特点

材料 《世界文明史:东方的遗产》第三章艺术家的时代中有如下描述:

唐朝自安史之乱后,国力从未恢复。自明皇(唐玄宗)之后的几位皇帝,都无力恢复昔日 唐朝的国威;经过一世纪的苟延残喘,唐朝终于结束了。接着是战火连绵的五代,五个朝代 才延续了 53年①。在这种情形下,往往需要一位强人,才能重新建立秩序。在一片混乱中,终于出现一位军人,这位军人建立了宋朝,因为他是这个朝代的第一个皇帝,故被奉为太祖 ②。他又重新恢复了官僚制度、科举制度,并推行一项变法,用一种几乎是社会主义的方法 来控制全国的经济生活,以解决开发资源和消除贫困的问题③。

……

由英国考古学家斯坦因爵士在万里长城所发现的一张最早存在的纸,是一种公文的形 式,记载着公元21年到公元137年的事情。因此我们断定这张最老的纸约在公元150年出 现,就是据蔡伦发表他的发明之后五十年而已④。

——摘编自《世界文明史:东方的遗产》

材料中划线部分中有两处史实性的错误,请写出序号,并结合所学知识说明你判断的理 由。(要求:只写出两处序号,理由须史实准确。)

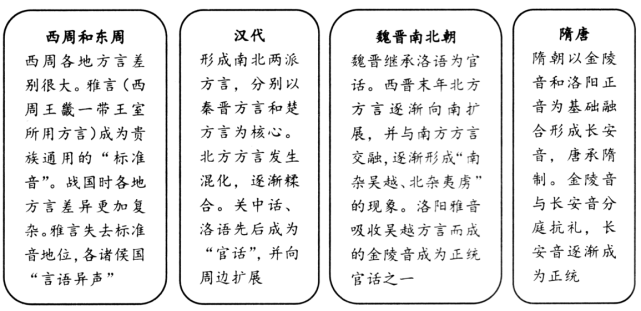

材料

——据《中国历史地理概述》等整理

(1)谈谈你对古代官话发展演变的认识。

(2)根据材料及所学知识,推断清代中后期“北京官话”的构成因素。

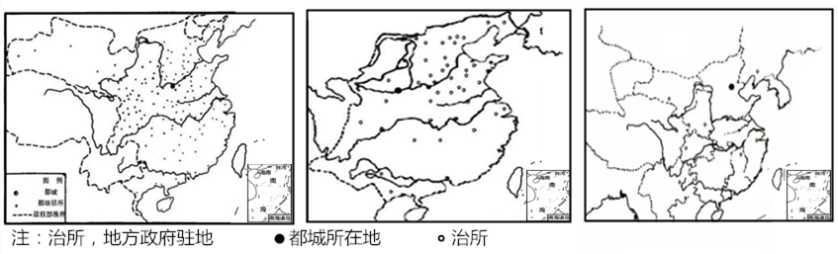

(1)以上三幅图是秦、隋、元三个朝代一级地方行政区治所示意图。观察图片分别指出三幅图对应的朝代。

(2)一级地方行政区治所的分布与政治、经济(包括人口数量)等有密切关系。从秦到元一级地方行政区治所南北密度分布有何变化?并简析导致其变化的具体原因。

材料 据史籍记载,黄河水患最早见于周定王五年(公元前602年)。战国以来,各国的长期战争,大家竞筑堤防所致,此时亦有决水以浸敌国者。西汉初年,由于春秋战国以来水利失修,黄河河道被破坏,造成严重水患。汉武帝而动员包括社会各界的人士参与到黄河水灾的救助之中,同时利用朝廷的大臣来治理黄河水患。如元光三年的黄河水患;“于是天子使汲黯、郑当时兴人徒塞之”。为了安置灾民,汉武帝还采取大规模移民的政策,将遭受水灾的民众迁离本土,迁往漠北地区或江南地区,使这些民众脱离了黄河水灾的侵扰,过上安定的生活。

——摘编自钱穆《中国经济史》等

材料二 汉平帝时,黄河、汴渠决口,冲坏河堤。永平十二年(公元69年)夏天,朝廷征调几十万军队,派王景和王吴修筑渠道和河堤。修筑的河堤从荥阳到千乘(现山东广饶县)海口绵延一千多里。虽然王景节约工程费用,但花费还是以百亿计算。第二年夏天,水渠建成了,汉平帝亲自巡视并下诏,令沿河郡国设立负责河堤的官员。研究表明,自王景治河后的800年中,黄河基本稳定,没有出现大的决溢和改道,对当时社会经济的发展,中华民族的繁衍生息起到了重要作用。

——摘编自牛志奇《史籍中的黄河治理》

(1)根据材料一,归纳汉朝黄河频发水患的原因。概括汉武帝治理黄河的措施。

(2)根据材料二,概括东汉时期黄河治理的特点。

(3)根据以上材料并结合所学知识,分析汉代黄河治理的意义。