1 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 新航路开辟后,英国的工商业发展起来。圈地养羊利润丰厚,许多地区的贵族、乡绅地主弃农就牧,为发展饲养业而进行圈地,用极其残酷的手段实现了农民与土地的分离。17世纪,随着城市人口的增加,粮食和原料品价格扶摇直上,给圈地以新的刺激,封建贵族为追逐厚利纷纷在中部、东部、东南部进行圈地。封建主看到把土地出租给农业资本家比对农民进行封建剥削对自己更为有利,这推动封建主投入圈地运动的热潮。圈地运动最初是地主强占农民耕地,围起篱笆,放牧羊群;在进入17世纪后,经历了由牧场到农场的过程,即“从农夫小规模的耕种到大规模的牧羊业,而后回到大规模的耕种,即回到资本主义的耕种”。

——摘编自阿·莱·莫尔顿《人民的英国史》等

材料二 清军入关后,对土地进行了疯狂掠夺。顺治元年(1644年)十二月,清廷下令圈地,“定近京荒地及前明庄田无主者,拨给东来官兵”。在圈占过程中,他们常常把民地硬指为官庄把私人熟田硬说成是无主荒地。随后,清廷又一再下令扩大圈地范围,整村整庄的汉族人民丧失了田地房屋,大批逃亡迁徙,他们饥寒交迫,无处栖身。

清政府把所圈占的土地,按等次分拨给内务府、八旗王公、各级官员以至兵丁,建立了大量田庄。役使“庄丁”和“投充人”编庄生产。“庄丁”是指从辽东迁来的农奴;“投充”是指清朝统治者用威逼、恐吓等方式强迫汉人为其耕田种地和供其役使

——摘编自李敏《中、英圈地运动之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代英国圈地运动兴起和发展的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识概括清初圈地与英国圈地运动的异同。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析英国圈地运动对英国社会发展的积极影响。

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料

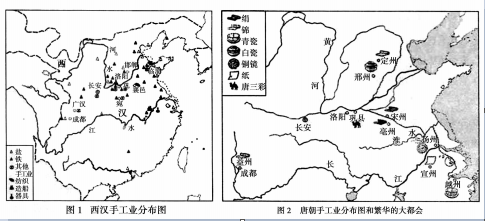

图1、图别反映了中国古代两个时期的经济发展状况。

比较图1、图2,提取两项有关中国古代经济发展的信息,并结合所学知识予以说明。

材料 一战国时期,国家强制诸子均分土地,从而分割成若干小家庭,适应征税、服役的需要。汉代允许诸侯将土地分给诸子,以削弱分化诸侯,推动了古代家产均分制度。后世律令规定土地继承基本沿用诸子均分的方式,但受传统习俗影响,长子往往被赋予双倍的继承份额。《名公判清明集》记载了一个宋代案例:王有成“因不能孝养父母,遂致其父母老病无归,依栖女婿,养生皆赖其力”,因此官府判决土地等家产“当归之婿”家庭的土地代代灼分,阻碍了大规模地产的传承,也使夫妻为主要核心的小家庭成为社会主体。人们依赖土地、满足于拥有少量的生产资料,难以开启新的生产与经营

材料二 进入16世纪以来,英国的土地继承逐渐普及了长子继承制。此后,英国规定土地只能由长子继承,长子继承制使贵族大地产代代相传,基本圄定。圈地运动就是以贵族普遍世代保持着土地所有权为前提的,只有这样,他们才有权力驱赶佃农,图占土地。长子继承制逐免了家庭财产的平均分配,单传给长子有利于家庭财富的积累,并向资本转化。大地产的稳定性固化了贵族群体,强大的贵族群体迳渐形成了限制王权的反对派组织,最终促使了英国议会的产生。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代中国土地继承制度的特点,并简要分析其成因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出英国土地继承制度与中国的不同之处,并简析中英土地继承制度对两国社会发展的影响。

材料一 扬州的区位条件十分优越,处于长江与运河“T”字型交汇处,沟通南北的运河要道和连接东西的长江是其生长发展的命脉所在。扬州居南北交通枢纽和明清两淮盐业中心的地位,使其成为沟通南北东西贸易的“四汇五达之衢”,成为长江下游地区最重要的商品集散中心之一。四方舟车、商贾荟萃,商业高度繁荣。不仅如此,运河还被赋予了更多的国家政治、军事功能,从唐朝开始,扬州就成为东南漕粮转运京师的咽喉,一直至清中叶。为了保证漕粮能顺利运达京师,历代王朝都加强对扬州的统治,并不惜巨资和代价对运河进行疏浚、整治,以保证国家命脉——运河的畅通,从而也确保了扬州在漕运中的咽喉地位和商业、贸易的繁荣。

——何一民《中国传统工商业城市在近代的衰落以苏州、杭州、扬州为例》

材料二 曼彻斯特的真正崛起是工业革命以来的事。18世纪80年代第一家棉纺织厂在曼彻斯特诞生。到1830年,曼彻斯特的棉纺织厂已达99家。自1780年后的四十年中,拥有全国棉纺织工业的四分之一;也是原棉和棉纱的贸易中心。1830年建成利物浦——曼彻斯特铁路。最早被清政府派赴欧洲考察的官员斌椿在《乘槎笔记》(1866年)中写道:“此地人民五十万。街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖……往织布大行(指工厂)遍览。楼五重,上下数百间。工匠计三千人,女多于男。棉花包至此开始。由弹而纺,而织,而染,皆用火轮法……织机万张,刻不停梭。每机二三张以一人司之。计自木棉出包时,至纺织染成,不逾晷刻,亦神速哉?”那时的曼彻斯特已从旧集镇发展为英国有数的大城市和世界棉纺工业之都。

——摘编自百度百科

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括古代中国扬州和近代英国曼彻斯特城市发展的特点,并分析古代中国扬州繁荣的原因。

(2)根据材料并结合所学知识分析近代扬州“衰”和曼彻斯特“兴”的原因。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一.中国在历史上既是粮食大国,又是“饥荒之国”。历代统治者都把稳定和发展农业生产,存粮备荒放在治国安邦的重要位置。即使如此,中国古代的粮食安全问题依然严峻。由于古代农业生产水平的限制,粮食安全只能停留在维持最低生活需求的层次。宋元至明清时期,虽然粮食亩产明显增加,但人口的迅速增长使粮食需求剧增。历代统治者在解决粮食安全问题时,都立足于自给自足的小农经济,往往忽视了粮食自由贸易对粮食安全的作用。即使粮食产量不断增长,但大量土地和粮食掌握在官僚、士绅、牵强地主手中,普通农民在缴纳政府各种赋税后,面临饥荒的风险更大,加之社会救济体系的不完善,粮食安全的水平也大大降低。

——摘编自吴宾等《试论中国古代的粮食安全》

材料二.中国是一个有着悠久文明历史的国家,中华生育文化源远流长。夏禹时期以后,人口问题日益成为重要的社会现象。夏商时,奴隶主贵族为了维护奴隶制的生产关系,从孝的观念出发,要求世代相传,出现了我国历史上最早的人口增殖思想。西周时,又出现了我国最早的重男轻女思想。春秋战国时期,儒、墨、道、法各家的代表人物都论述过人口问题,并成为中国古代各种人口思想的主要渊源。在地广人稀、社会生产力水平低下的情况下,主张人口增殖始终是我国古代人口思想的主流。

——杨发祥《当代中国计划生育史研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代粮食安全问题严峻的原因并分析其影响

(2)根据材料二,概括指出我国古代有关人口思想的特点。

6 . 我国古代对外贸易在不同朝代表现不同,阅读材料回答问题。

材料一汉代开辟了陆上丝绸之路和海上丝绸之路。《汉书·地理志》记载,汉代商人的海上贸易已包括了全部南海诸国和整个印度洋区域,并远伸到西亚乃至欧洲

——齐涛《中国古代经济史》

隋唐时期全国统一,陆路丝绸之路除沿袭汉魏时的南路、北路外又增加新路,并出现了扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点,可分为由中国沿海港口至朝鲜、日本的东洋航线、由中国沿海港口至东南亚诸国的南洋航线和由中国沿海港口至南亚、阿拉伯和东非沿海诸国的西洋航线等三大航线。……唐朝在广州首次设市舶使管理海外贸易……

尤其于两宋年间,游牧民族盘踞华北地方导致丝路断流,令海上丝绸之路贸易更加蓬勃。宋政府对海上贸易采取支持、鼓励的态度,……与宋朝有海上贸易往来关系的国家多达60个以上……

——李庆新《海上丝绸之路》

材料二1567年明穆宗即位,正式改“海禁”为海上贸易开放,并凭借当时中国在海上贸易中所占的绝对优势,始终保持着出超的地位,导致大量外国白银源源流入。在这黄金时期,逐渐形成了以中国大陆为腹地,以澳门为中转港的明代海上“丝银之路”。以澳门为中心,开拓了三大航线:澳门—印度果阿—里斯本;澳门—长崎;澳门—马尼拉—墨西哥。透过这三大航线及其相互延伸,以澳门为中心向海外辐射,形成了国际贸易大循环。

——《明朝末年的对外贸易量》

材料三夷货非衣食所需,可谓中国不缺耶。绝之则内外隔而构之衅无由生矣,夷虽欲窥伺我也,何可得哉!

——明《海防纂要》

(1)根据材料一归纳中国古代对外贸易的特点。

(2)据材料二,概括明代海上“丝银之路”的表现。结合所学知识回答“丝银之路”的兴盛对明朝中后期社会发展产生了哪些积极影响?

(3)根据材料三指出,清朝采取该对外政策的根本原因是什么?结合所学知识指出该政策的消极作用?

7 . 阅读下列材料:

材料一:

“他(杨过)自幼闯荡江湖,找东西吃的本事着实了得,四下张望,见西边山坡上长着一大片玉米,于是过去摘了五个棒子。玉米尚未成熟,但已可食得。”

(《神雕侠侣》第6回)

材料二:

网友甲:玉米是郑和下西洋从印度带回来的,杨过是南宋人,怎么可以吃玉米?

网友乙:玉米是马可·波罗从欧洲带到中国献给唐太宗的,唐太宗下令全国推广种植,唐宋元明清,杨过南宋人当然可以吃玉米!

网友丙:你们俩真够扯,不要又扯体育老师……学者专家认为,发现玉米原产地,是多方面因素的结果,当时中国不具备关键的因素。

请回答:

(1)根据所学知识,指出玉米传到中国的原因,并请给网友甲简述一下“郑和下西洋”的目的及贸易形式。

(2)网友丙所说“多方面因素”指的是哪些?中国为什么不具备“关键因素”?

(3)有网友认为,杨过吃玉米也不是不可能,因为他所处的时代,中国已经具备了外出寻找玉米的条件,请你提供佐证。

材料 中国似乎长期处于静止状态,其财富也许在许久以前已完全达到该国法律制度所允许的限度,但若易以其他法制,那么该国土壤、气候和位置所可允许的限度,可能比上述限度大得多。一个忽视或鄙视国外贸易,只允许外国船舶驶入一二港口的国家,不能经营在不同法制下所可经营的那么多交易。

这种管制(国家和君主干预经济生活)几乎毫无例外地必定是无用的或有害的。”国家只起“守夜人”的作用。它的职能是:“第一,保护社会,使不受其他独立社会的侵犯。第二,尽可能保护社会上各个人,使不受社会上任何其他人的侵害或压迫,这就是说,要设立严正的司法机关。第三,建设并维持某些公共事业及某些公共设施。

——英国亚当·斯密《国富论》

材料中亚当·斯密批评了当时中国什么政策?结合材料与所学知识分析该政策的影响。

材料一 隋唐时期农业、手工业的发展,大运河的开通,有利于商品流通。除都市商业外,农业集市贸易也发展起来,为商业服务的柜坊和飞钱相继问世。为远距离和大宗商品交易服务的邸店在各大商业城市不断兴办,甚至还开有波斯邸店。另外,北人南迁、经济重心的南移也促进了南方商业的发展。

材料二 明朝中后期,随着江南经济的发展,在交通便利的地方,市镇逐渐兴起。到万历以后,其市镇总数不下200个,其中规模大、功能全的镇至少有160个。这些市镇之间的距离大体在10~30里之内,一般最大距离不超过农家一日舟行往返足以完成买卖的路程。在每个市镇的周围,都有密集的从事小商品生产的村坊和初级集市环绕,这些市镇作为商品集镇,形成一个以水路舟行为基本交通脉络的网状结构。

——摘编自齐涛主编《中国古代经济史》

(1)结合材料一与所学知识,概括隋唐代时期商业发展的原因与表现。

(2)根据材料二,概括指出明朝商业发展的新气象,分析其出现的原因。

(3)综合上述材料,并结合所学知识,概括指出有利于中国古代商业发展的主要因素。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一1657年,商人托马斯-加韦在伦敦首次向公众售茶。中国的茶叶在当时被人们普遍视为是一种神奇的药物。促使茶叶从药物变身为饮品,进而实现饮茶生活化的是英国的凯瑟琳王后,她不但自己喜欢饮茶,还积极宣传茶的功能,说饮茶使她身体苗条。在凯瑟琳王后的引导下,饮茶很快成为当时英国上层社会的时尚。但是整个17世纪,饮茶之风只在皇室、贵族和富豪阶层中流行。18世纪初,英国茶叶的输入开始快速增长,茶叶价格大幅下降,茶叶开始由贵族富人的饮料向平民开放。18世纪中叶以后,饮茶逐渐在英国城乡各阶层中普及。与同时期的欧洲其他国家相比,茶在英国更受人们的欢迎。这一方面与英国王室的推崇有关,另一方面,英国人在饮茶的过程中也逐渐感受到了茶叶的益处,如提神、明目、健肾、强脾、健胃、增进记忆等。当时英国社会普遍酗酒成风,与使人变得醉醺醺的酒类相比,茶叶自然更受欢迎。

材料二19世纪华茶输英变化较大。1838~1842年间,华茶输英年平均出口量为4235.03万磅,比1834~1837年间年均下降了1600万磅之多。1844一1860年间,华茶输英增长迅速,从1844年的7047.65万磅上升到1860年的12138.8l万磅。19世纪60年代以后,华茶输英开始出现转折。1868~1885年间,大多数年份华茶出口英国的数额没有什么增长,基本维持在每年100万担以上。1885年以后,华茶输英出口额趋于下降。1886年输英华茶的出口额为94.953万担,1892年以后下降为30万担左右。与之对应的是,1885年以后的英国茶叶市场上,华茶的主要用途是与印度茶掺和,以利用其低价来扯抵印度茶的较高价格,同时利用其清淡气味,减轻印度茶的强烈气味,这种混合茶是当时英国销售最好的饮料,而且是以印度茶的名义出售的。

——以上材料均摘编自刘朴兵《略论英国茶文化的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括17—18世纪英国饮茶之风的变化并归纳其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪华茶输英的阶段变化并分析影响其变化的因素。