材料一:西班牙在征服美洲之后,在亚洲吕宋(今菲律宾)建立了新的殖民地,为了将菲律宾当地和明朝的优质产品运往美洲和欧洲,西班牙人开始探索一条可从菲律宾返回墨西哥的太平洋航线。1565年,航海家乌尔达内塔从菲律宾起航,开辟了一条西起吕宋马尼拉、东至墨西哥阿卡普尔科的全新航道,这条航道被称为马尼拉大帆船贸易航线。250多年间,无数中国丝织品运抵美洲市场,用以交换产自西属美洲的白银。银丝贸易不仅是马尼拉大帆船贸易的主要内容,也贯穿其始终。航海技术的革新,中西两国政策上的放松都客观上为银丝贸易提供了条件。16世纪中后期,银丝贸易逐步兴起。

——据全毅《漳州月港与大帆船贸易时代的中国海上丝绸之路》等整理

材料二:白银流入对中国的影响。

自大江以南,强半用银。即北地,惟民间贸易,而官帑出纳仍用银。则钱之所行无几耳。

——孙承泽:《春明梦余录》卷47“钱法议”

白银流向中国(作为出口的回报)。……到1600年,这种贸易造成每年大约有20万公斤的白银流入从宁波到广州的华南和东南沿海地区。对丝绸的旺盛需求引发土地使用方式的重大变化……(另外)到1700年,大约一半的森林植被遭到破坏(低处种植桑树、棉花、甘蔗和水稻,高处种植玉米和红薯)。

(岭南的)农民不种棉花而种植甘蔗,用加工制成的蔗糖换取华中和华北的棉花。大部分棉花经过纺织加工再出口到南洋。这样,由于对棉纺织品的需求不断增长,就推动了甘蔗逐渐取代水稻(占用原有的水田,而种植棉花则需要开垦其他类型的土地)……没有导致(也不需要)另外开垦土地来种植供市场销售的甘蔗,这样就缩减了珠江三角洲及邻近地区的水稻产量,从而增加了市场对稻米的需求。对丝绸的需求增加时,也会出现类似的水稻田被非食品类经济作物挤占的情况。

——【德】贡德·弗兰克著,刘北成译:《白银资本——重视经济全球化中的东方》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出马尼拉大帆船银丝贸易兴起的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析白银大量流入中国对明朝社会经济产生的影响。

材料一 中世纪,欧洲城市规模一般不超过5000人,13世纪,英国最大的城市伦敦,4万人左右。而中国开封有一百五十万人,超过二十万人口的有六个,十万人以上的城市有四十多个。

材料二 北宋时,出现了一种既轻便而又易得原料的纸币——交子,这是世界上最早的纸币。南宋时,通行“会子”“关子”等纸币。

材料三 宋朝的海外贸易超过前代,广州、泉州是闻名世界的大商港,中国商船的踪迹,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸。

材料四 在11至12世纪。城市普遍展开了反对封建领主、争取城市自治的斗争。一些比较富裕的城市,往往通过赎买获得自治权,但许多城市却依靠武装斗争获得不同程度的独立与自主。

材料五 中古西欧城市是作为经济中心出现的,……城市所集中的手工业和商业所构成的商品经济从一开始就对封建制度起到了瓦解作用。……城市里的市民阶级不断发展壮大,成为近代资产阶级的前身。

(1)材料一、二、三从哪些方面反映了宋代经济的发展?说明了什么?

(2)材料四反映了中古的西欧城市具有怎样的特点?它们获得独立与自治的方式有哪些?

(3)根据材料五分析,中古西欧的城市有着怎样的地位?中古西欧城市的兴起有什么历史意义?

材料一 上古时期,人们只称“城”,而不称或少称“城市”。中国初期的城市,不是经济起飞的产物,而是政治领域中的工具。

——摘编自徐龙国《中国古代城市与文明起源》

材料二 中国早期城市制度是由《周礼》规定的。在《周礼》之后,古代城市的发展进程始终伴随着国家的权力确认。从秦汉以后到宋,中国的城市政治制度既体现为国家结构的严密,也体现为市场和社会、家庭要素的功能性导入。

——摘编自姚尚建《在城市革命之前——中国古代城市的制度巩固》

材料三 近代以来进入工业时代,经济中心城市优先增长。中国城市发生分化,部分城市衰落,而另一部分城市因被迫开放成为通商口岸脱颖而出,如上海、天津、武汉、广州、重庆等沿江、沿海的中等城市相继发展成为百万人口以上的特大城市。

——摘编自何一民《试析近代中国大城市崛起的主要条件》

材料四 英国是世界上最早开启工业化与城市化的国家,却也较早承受了转型时期公共卫生状况严重恶化的后果,不得不摸索出一套适应域市化、工业化发展需要的公共卫生管理制度。最终,英国构建出一套以地方政府为核心,辅以中央政府监督引导的公共卫生管理制度。

——摘编自王广坤19世纪中后期英国公共卫生管理制度的发展及其影响》

(1)结合人类社会发展规律,简析材料一、二、三中推动城市发展变化的原因。

(2)依据材料四并结合所学知识,指出工业革命后英国城市发展状况。并分析近代英国发展公共事业的意义。

材料 19世纪20年代的中国,专营汇兑业务的票号应运而生,其服务对象主要为在外地设立分号的山西工商业者。中国2000多年的传统文化惯性和自给自足经济依然具有顽强生命力,普通民众的价值取向被牢牢束缚。同时,在抑商思想统治下,清政府对个人私产和公共债务市场相关产权进行有效保护和监管制度严重缺失。商人也未将商业资本转化为产业资本,而是更热衷于窖藏金、银,或用于购置田产和捐输功名。

1694年,英格兰银行正式成立。利用政府对它的依赖,后者通过一系列保护性银行法令,多次获得制度保障,不断巩固自身的特权地位,并最终发展成为“实际上的国库”,“英国国家机构的一部分”。英格兰银行发行的银行券基于政府信用背书而迅速占领市场,并逐渐形成了完备的纸币体系。在不断地与股份制银行间开展业务的过程中,英格兰银行成为了金融体系的核心,承担起“银行的银行”职责。

——摘编自刘建生、张宇丰《英格兰银行与山西票号——近代化转型中的制度供给比较研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括山西票号产生的经济背景。

(2)根据材料,指出英格兰银行的特殊职能。结合所学知识,比较山西票号和英格兰银行在面临近代化转型时的不同条件。

材料一 北魏孝文帝认为使用近百年的都城平城“只是用武之地,非可文治”,而洛阳是帝宅王里,可“光宅中原”,故有意迁都。由于迭经战乱,洛阳早已衰败,太和十七年(493)孝文帝巡幸洛阳,令穆亮和与汉族人氏李冲、董爵等人筹划重建。两年之后,北魏“六宫及文武,尽迁洛阳。”考古发掘证明,北魏洛阳城的核心格局继承、发展了中原正统王朝的都城模式和制度。迁洛早期重建的洛阳宫太极殿广泛吸收、借鉴了魏晋洛阳城、南朝建康城和平城太极殿的形制。整个城市分为宫城、内城和外郭城。布局谨严,规模宏大,远超前代。筑外郭城以及在城内统一规划建造里坊,郭城区域的功能进一步明确和丰富。

——摘编自钱国祥《北魏洛阳外郭城的空间格局复原研究》等

材料二 在灯火困难的古代,官方对于民众作息时间的管理,是一件关涉到“秩序”的大事。朱熹曾说:“日出而作,日入而息,其所以饮食作息者,皆道之所在也。”北宋初,《宋刑统》明确规定:“犯夜(禁)者,笞二十。”后宋太宗仿照唐制,于东京城设置街鼓,在夜禁开始与终止时击鼓通报。宋仁宗时,夜禁仍然实行,但此时的东京城已“不闻街鼓之声”。北宋末,东京城的州桥夜市“直至三更”,马行街一带“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如耍闹去处,通晓不绝”,夜禁实际上已经废除,古代城市发展中的一项重要变革得以完成。

——摘编自冯之余《古代中国的黑夜秩序》等

(1)根据材料一,概括孝文帝重建洛阳的原因和举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宋初东京城实行夜禁制度的原因,并说明其废除的历史意义。

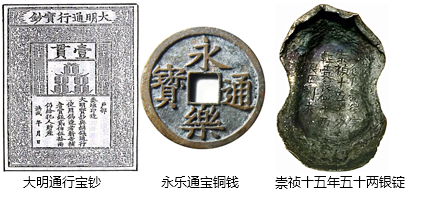

材料一 明初推行宝钞,禁用金银交易。后由于政府滥发宝钞,民间开始自发使用白银,官方赋役也逐渐改为白银上缴,白银逐渐成为流通领域中的主要货币。到16世纪中叶,明政府停发宝钞,并正式确立了白银的官方合法地位。但明朝银矿稀缺,国内开采的白银不足以应付政府开支。面对银荒危机,从16世纪中后期开始,明政府开放海禁。通过对外贸易,相当大部分美洲白银流入中国。作为当时世界上最大的经济体,中国以白银为主要货币,从而促使白银成为世界货币。围绕白银,形成了一个世界贸易网络。

——摘编自万明《明代白银货币化:中国与世界连接的新视野》等

材料二 1816年英国在世界上首先实行金本位制,在19世纪70年代之后,各主要资本主义国家相继实行了金本位制,英镑成为国际货币体系的中心货币。英国在19世纪的国际货币关系中占有统治地位。二战后,国际货币体系再一次发生变迁。

——摘编自李晓耕《权力之巅:国际货币体系的政治缘起》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明白银货币化对中国经济发展的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出17—19世纪世界货币体系的变化并简析其原因。

(3)根据材料二并结合所学知识,指出二战后初期成立的国际货币体系有何积极作用。

材料一 魏晋南北朝时期,由于海运和造船业的发达,中外海上交通有了重大发展。从广州出发,沿马来半岛,经印度洋到达阿拉伯巴格达的海上中西航线已初步形成。这条被誉为“海上丝绸之路”的航线,有力促进了中外经济、文化的交流。这时期中国与外国的水陆交通、商贸、文化交流都超越了前代,并为以后隋唐时期中外关系的进一步发展奠定了良好的基础。

——摘编自詹子庆《中国古代历史上册》

材料二 宋代是海外贸易得到空前发展的时期。较之前代,宋代港口广泛分布于北起京东路、南至海南岛的广大区域,数量有了明显增长。当时的贸易范围已远至红海沿岸及非洲东海岸。不但进出口的商品种类增加,而且贸易额也有所扩大,一个海商一次贩运的货物价值高达数十万贯。政府对海外贸易采取了鼓励支持的态度,“江海求利,以资国用”。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料三 明朝洪武三年(1370)政府实行闭关自守政策,禁止商船出海贸易,海上丝绸之路一度中断。郑和下西洋以后,海禁屡开屡禁。总的来看,明清政府对海外贸易的态度越来越保守。不过随着西方殖民主义的入侵,形成一些新的航路,如通过马尼拉至拉丁美洲的航线便是这个时期由西班牙开辟的。

——摘编自蓝勇《中国历史地理学》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析该时期“海上丝绸之路”发展的背景,并说明其影响。(2)根据材料二概括宋代海外贸易空前发展的表现,并结合所学知识简析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出在对外方面,明清政府的政策和同时期西方国家的不同之处。

材料一 古代埃及的水利灌溉既有因尼罗河定期泛滥而形成的自然灌溉.也有人工修建的堤坝、开凿的沟渠等带来的水利灌溉。人工水利灌溉,自前王朝后期开始出现.历经法老时期、托勒密时期的发展,取得了极大成效,并得到了历代统治者的重视。《帕勒莫石碑》铭文中记录着早王朝时期,埃及政府专门设有官员观测、记载尼罗河水位的变化,用于指导灌溉系统的运作。“因为尼罗河水位的上涨,随时可能淹没谷地,所以国王采取加固河口的办法.使河水回槽”。灌溉系统可以防止土壤盐碱化,土质因此得以改善。统一、高效的人工灌溉系统需要集体协作,这就要求政府组织官员管理水利灌溉工程,以加强中央集权统治。

——摘编自黄明辉《古代埃及农业水利灌溉探析》

材料二 奏汉时期以开始规划修建一些大型水利灌溉工程而著名,被称为中国历史上第一次灌溉发展的高潮时期。秦帝国成立后,非常重视水利,先后加固和修建郑国渠和灵渠一其中前者为灌溉工程。汉代统治者在不断维修前代水利工程的同时,还修建了引用泾水、渭水、洛水的灌区。引用渭水及其支流的有成国渠、灵轵渠等,灌溉面积从几万亩到几十万亩不等。为应对匈奴的南下侵扰.汉武帝在黄河上游河套地区和河西走廊等地建立地方机构,移民屯田和发展水利灌溉工程。据统计.西汉末年,全国人口已达到5767万,耕地为50600万亩。

——摘编自顾浩、陈茂山《古代中国的灌溉文明》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代埃及水利灌溉的特点和意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦汉时期水利灌溉工程快速发展的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析古代埃及和古代中国水利灌溉发展的历史启示。

材料一 五代及宋代初期,占城稻被广泛引入长江流域,它一年可有两熟,甚至三熟,而且产量比一年一熟的小麦要高一倍,从而引发了一场“粮食革命”。自占城稻被广泛引进之后,适合种植的江南地区终于确立了经济中心的地位,“苏湖熟,天下足”这一谚语就诞生于这一时期。

——摘编自吴晓波《浩荡两千年》

材料二 宋代在婚聘上有两个重大变化:一是择偶标准不像以前那种重门阀世族,而看金榜题名之人;二是比较计较婚姻关系的物质利益。

——张岂之《中国历史十五讲》

材料三 自宋初开始,众多儒家学者致力于儒学经典的重新诠释。他们在排斥佛、道的同时,融合佛、道思想,将儒家的伦理、政治学说提升到哲学思辨的高度,就宇宙本原问题展开广泛而深入的探讨,创成一个以“理”为核心的更加精致完备的新儒学体系——理学。

——王家范、张耕华《大学中国史》

(1)根据材料一并结合所学,概括宋初“粮食革命”的主要表现,简述其对中国经济格局的影响。

(2)根据材料二并结合所学,概括宋朝社会的新变化。并用一句话概括宋代经济发展对社会变化的作用。

(3)根据材料三并结合所学,分析宋代儒家学者重新解释儒学经典的现实意图,并指出“理”的内涵及主要获取方法。

材料一:下图为北宋张择端《清明上河图》局部。其中:①民居 ②临街店铺 ③临街④沿街叫卖 ⑤官吏办公之处

材料二: 夜市直至三更尽,才五更又复开张。如耍闹去处,通晓不绝。

——《东京梦华录》

材料三: 为确保工厂机器的正常运转、工作任务的顺利完成,各个工厂都制定了严格的规章制度,如工人进厂、出厂、吃饭、喝水都是在钟声所指示的一定的时间进行。过去以天为单位,现在以分钟、秒计算……火车还教会人们守时,准时准点成了现代生活的准则,人们开始要随身带上一块表,时间概念是一个全新的概念。

——钱乘旦《英国通史》

(1)据材料一、二,指出北宋时期城市商业发生的变化。结合所学,分析上述变化出现的政策因素。

(2)依据材料三及所学知识,说明近代以来人们时间观念发生变化的原因。