材料一 在继承前代的基础上,宋代的文化消费更加繁荣。宋代文化相对普及,读书人扩展至社会的各个阶层不仅是士人,也有农人、商人、女性、蒙童、武将等。……因为歌舞百戏演出形式的开放性及内容的娱乐性,各个阶层和各个行业都成为其受众。…宋代旅游者也涉及各个阶层,构成一幅全民游乐因。……宗教贵族化色彩逐渐淡化,宗教更加深入社会生活,不论穷富,信徒们心甘情愿花货大量的时间、精力和金钱去获得慰藉、满足和充实。……作为一种特殊信仰,占卜在宋代社会盛行不衰,各个阶层都热衷于此。至于艺术品、奇花异石、钟鼎铭器等无一例外地走向市场,成为文化消费品。

材料二 到18世纪中期英国男人的识字率达到60%,女人的识字率达到40%,英国人具备了消费文化品的基础。……到17世纪晚期,英国开始形成一个数量庞大的中等阶层,在强劲购买力和模仿消费的推动下,英国中等阶层十分热衷于文化消费。……正是这种高度的商业化,从而极大地推动了文化的生产和消。……咖啡屋俱乐部和酒馆协会参与了生产文化的所有过程,艺术和想象作品的创作,这些场所成为英国文化消费的策源地。……到18世纪,文化艺术、大众音乐会、戏剧消费成为大众的财产,成为商业化的文化消费。18世纪的英国文化消费出现繁荣局面,这也正是英国走向现代化的标志之一,与工业革命一道为社会转型奠定了坚实的基础。

——整理自李新宽《18世纪英国文化消费的繁荣及其原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出宋代文化消费繁荣的特点及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出18世纪英国文化消费不断繁荣的影响。并说明国与中国宋代文化消费相比的差异。

材料一 明清时期,通过中西方的贸易往来和在华传教士的宣传、介绍,欧洲人接触了许多中国商品和工艺品,从而使得中国产品,尤其是中国丝绸、瓷器和漆器等风靡西方,欧洲的贵族、廷臣们以拥有中国工艺品而自豪,以至所谓“中国风趣”风行一时,随后又出现了模仿中国风格的“洛可可运动”。18世纪时,欧洲兴起了中国园林之风。法国商人采用中国花纹染色技术,仿制中国丝织品,结果市利百倍。18世纪初,德国已能仿造白底兰花的中国瓷器,并用欧洲的透视法于其上作中国风景及人物画。欧洲本无扇,但在17、18世纪,法国宫廷贵妇人“手必持中国式折扇,无问寒暑”。

——摘编自王艳燕《明末清初中国文化西传及其对西方社会的影响》

材料二 明代之后,西方耶稣会传教士来华传教的同时也带来了西方的科技。由此,中西方科技开始有了交集,尤其是在17世纪明末清初时期,两者的汇通达到非常可观的水平。例如,徐光启和利玛窦等人之间的合作,使得相当一部分西方的科学技术传到中国并移植到中国。其中西方以《几何原本》为代表的数学、红夷大炮等军事技术、钟表等机械技术以及天文、测地等科学技术,都对中国产生了很大的影响。

——摘编自刘大椿《明末清初的西学东渐与中国近现代科技转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“中国风趣”风行一时的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明末清初中国科技发展的特点,并比较这一时期中西方文化交流的不同点。

材料一 当时(明初)的主要通货是比较多的,有元旧钞唐宋旧铜钱明通宝钱,至于金银、谷物、布帛等实物也能在民间市场上见到。自洪武八年发行“大宝明钞”始,为了巩固宝钞的地位政府禁止使用白银交易,并对钞、钱、银的比价做了官方的规定,于是,宝钞和铜钱便成了较为重要的两种货币,这个“钱并用”的局面大体持续到了宣德年间。这个时期的白银虽在禁止之,但是在实际交易中,白银却依然可见。宣德年间,在民间交易市场中,白银的使用开始普遍起来,尤其是巨商富贾所进行的国内外贸易更是如此,此时的宝钞逐渐退出流通领域民间交易开始实际以白银为主。明代日益扩大的贸易量使得各方对稳定通货的需求比以往更为迫切贵金属的大量开采和使用便成为中外共同的趋势。对中国而言,海外市场的扩大与货币结构的压力使得中国对于白银的需求有了内外双重的需要,加上国内贵金属,尤其是白银产量的有限以及先前的大量流失使得中国货币结构的转变最终需要海外白银的大规模流入才能完成。

——摘编自邱永志《明代货币结构的转变及其原因》

材料二 晚清政府、北洋政府以及南京国民政府都不可回避地面临解决中国混乱的货制度和货币体系的问题。南京国民政府成立后,决定把“废两改元作为统一货币解决银本位制度的第一步骤。1931年,世界经济危机引发国际白银价格的波动,造成园内白银货币的大量外流。而九一八事变爆发,改变了国内“废两改元”货币制度变迁的格局1933年3月10日,南京国民政府确定以上海为试点,推行“废两改元”货币制度改革规定上海通用银两和银元兑换比例+颁布《废两改元令》,这样在政府强力主导下,近代“废两改元”货币制度改革得以完成。这次改革是在政府主导下完成的金融货币制度创新,进一步加快了中国金融货币与世界金融市场的接轨。

——摘编自王忠宝民国时期“废两改元”货币制度的变迁》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明朝中后期货币制度变革和南京国民政府时期货币改革的异同

(2)根据材料二并结合所学知识,简析南京国民政府时期货币改革的意义。

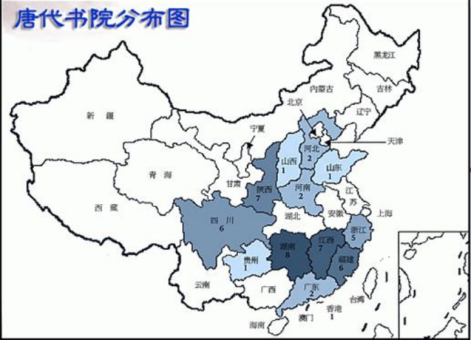

材料一 唐代书院分布图

材料二 宋代书院分布图

——出自邓洪波等《中国书院制度研究》

(1)比较材料一和材料二,指出宋代书院分布出现的新变化。

(2)结合史实,概括这些变化出现的原因。

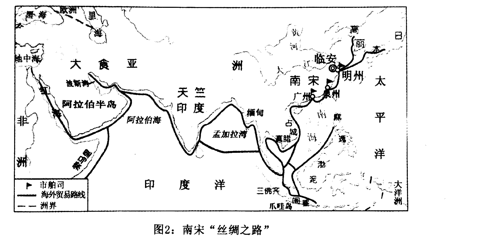

(1)指出图1丝绸之路形成的背景。

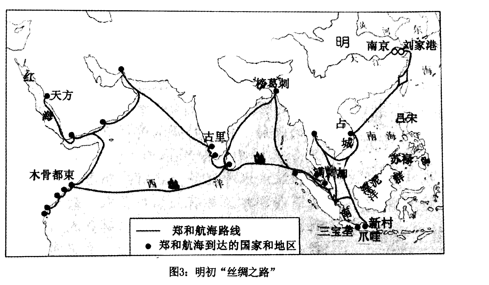

(2)从图1到图2,“丝绸之路”发生了怎样的变化?概括出现这一变化的原因。

(3)图3中“海上丝绸之路”盛极一时,但很快归于沉寂。对其原因进行简要解析。

材料一 在中国古代浩如烟海的家训谱籍中,有关节节俭的内容引人注目。古人认为这不仅足节的一些提物,而且是关系到个人、家庭,乃至整个国家的问题。如诸葛亮在《诚于书》中提出“夫君于之行,静以修身,俭以养德。”曹魏大司农桓范在(政要论。节欲)中云:“修身治长久,处乱世尤以戒奢侈为要义。”国之要,莫大于节欲。”曾国藩则提出:“居家之道,惟崇俭可以长久,处乱世尤以戒奢侈为要义。”

——摘编自严文强《浅谈中国古代家训家法中的“节俭”思想》

材料二 明清时期,历史上传统的消费观受到质疑,新的消费思想应运而生。这集中体现在明代陆楫的思想上,他在其《蒹葭堂杂著摘抄·.禁奢辨》中指出:“自一人言之,一人俭则一人或可免于贫;自一家言之,一家俭则一家或可免于贫。致于统论天下之势则不然”“彼以梁肉奢,则耕者庖者分其利;彼以纨绮奢,则鬻者织者分其利”。

——摘编自吕晓萌《中国古代鼓励消费的经济思想辨析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代消费观念的特点,并分析其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期消费观念的突出变化并分析其历史影响。

材料一 朕(康熙帝)早夜勤毖(劳),研求治理,念生民之本,以衣食为天。尝读《豳风》《无逸》诸篇,其言稼穑蚕桑,纤悉具备。昔人以此被(配)之管弦,列于典诰,有天下国家者,洵不可不留连三复于其际也。西汉诏令最为近古,其言日:“农事伤,则饥之本也;女红(功)害,则寒之原也。”又日:“老耆以寿终,幼孤得遂长。”

——摘自【清】康熙帝《御制耕织图》序

材料二 “佃户终岁勤动,祁寒暑雨,吾(地主)安坐而收其半,赋役之外,丰年所余,犹及三之二,不为薄矣。而俗每存不足之意,任仆者(管家)额外诛求……此何理耶?且思朝廷一布宽恤之诏,百亩之家所益几何,而欢传万口;下加微(征)之令,百亩之家所损几何,而怨咨载道。”“其买田者大率客户,然田虽买而无人为耕,大率买二十项田而所耕者不过二顷,以客居之人,非游宦则商贾,不能涂体沾星以从事南亩,而本地之人,则已死亡过半矣。”

——摘自【清】张履祥《补农书》《清经世文编》

材料三 有学者认为,中国文化有两个根源:“一个是农耕生活,一个是家族本位”。“比起埃及、巴比伦,甚至印度,中国是个大农业区。……这一历史条件,使中国农耕文化得以继续发展……由于中国自古及今,主要是农业社会,农民都和植物一样定居在村庄里。这种凝聚力就更显得牢固。……家族的长期存在和成为社会的本位,遂使家族成为中国文化的繁殖和滋生点。”

——摘自何兹全《中国文化六讲》

(1)阅读材料一,结合所学,用一句话归纳为后世遵循的“近古”的治国原则。从“研求治理”“天下国家”的角度,总结概括康熙帝思想主张的积极意义。

(2)阅读材料二,结合所学,指出地主剥削农民的主要方式,扼要分析说明材料所反映的经济现象。

(3)阅读材料一二三,结合所学,有两点认识可供选择讨论:①社会学家费孝通在对乡土中国的观察中,基于“社会原因所产生的不均”,提出了“反抗线”的认识。试从社会治理的角度,分析总结从孔夫子到孙中山,到中国共产党人,解决土地赋税问题的思考与实践。②历史学家钱穆认为,“家族是中国文化最主要的柱石”。试以皖南古村落西递和宏村为例,指出家族聚落的中心所在,并加以实证例举,简述其所宣示的文化思想及其观念。

材料一 苏州“商贾并辏,精饮馔,鲜衣服,丽栋宇,婚丧嫁娶,下至燕集,务以华缛相高。”“苏人以为雅者,则四方随而雅之;俗者,则随而俗之……海内僻远皆效尤之。”“扬(州)俗尚侈,蠹自商始。”湖丝集散地南浔镇“拥资则富屋宅,买爵则盛舆服,钲鼓呜笳用为长乐,差有僭逾之风焉。”濮绸产地濮院镇和吴江的迎神赛会“穷极人间乏巧,靡费数千金。”湖州“自有诸大宦豪,一变而侈靡无算,中人家仿之,甚至立破(破产),历历可数”。

——摘编自陈江《明代中后期的江南社会与社会生活》

材料二 晚明陆楫认为,先富而后奢,先贫而后俭。彼有所损,则此有所益。其地奢,则其民必易为生。康熙以“江苏习尚华奢,避末者多,力田者寡”上谕江宁巡抚汤斌:“尔当使之去奢返朴,事事务本。”汤斌令胥吏等人“不许著花缎貂帽缎靴”,“寻常宴会不过五簋”,“酒船妓乐高果看席及丧殡戏乐,概行禁止”,导致百姓怨望。一向主张“黜奢贱末,专力于本”的雍正也提出批评:“苏州等处酒船戏子匠工之类,亦能养赡多人;此辈有游手好闲者,亦有无产无业就此觅食者;倘禁之骤急,恐不能别寻生理。”乾隆年间顾公燮认为:“有千万人之奢华,即有千万人之生理。若变千万人之奢华而返于淳,必将使千万人之生理亦几于绝。”

——摘编自高玉凌《十八世纪中国的经济发展和政府政策》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚明江南奢侈风气的特点并分析其原因。

| 指导语①答题关键:时间—晚明;地点—江南;核心—奢侈风气。②方法技巧:概括“特点”力求参考材料中的标点,据不同层次提炼。③知识依托:材料一信息和所学知识。 |

(2)概括材料二中对待奢侈风气的不同态度,结合所学知识加以简要评价。

| 指导语①明确:所涉及奢侈风气的看法:一是陆楫和顾公燮;二是康熙、雍正、汤斌。②技巧:理解了一方的态度即可推知另一方的态度。③“评价”要求:从积极和消极两个方面。指出“态度”是什么,接着阐释说明其影响是什么。 |

材料一 中国自西周出现采矿业,春秋时期有了冶铁业。现有文献显示,西周至明清历代历朝都有政府管制矿产和冶铁业的记载。汉朝,官方为限制地方势力,实施严格的官营冶铁和税收管理,并杜绝地方私自铸铁。明朝初期,在时间上临近工业革命的开端,明太祖认为矿冶业劳民伤财,下令停止采矿冶铁,后虽有所松动,但终又行禁令。康熙和雍正统治时期都禁止包括冶铁在内的矿务。

2000多年来,封建王朝的统治者严管采矿冶铁业,造成了中国冶铁业技术很容易因政府的禁铁政策而丧失整体传承的连续性。因此,从18世纪末期到19世纪末期的100年闰,中国的冶铁业很快从领先世界沦落到极度落后于世界的境地。

——摘编自毛卫民《古代中西方铁器应用的比较》

材料二 1856年,德国人西门子构想了一种具有熔池的高效炼钢炉。基于西门子的构想,1864年法国人马丁建造了第一个专用炼钢设备,被称为西门子一马丁妒,又名平炉。由此开始了现代的炼钢生产。在发明了平炉炼钢法之后,西门子尝试用直接还原法来为平炉生产无需高炉而直接产自铁矿石的生铁。为了实现这一目的,他做了大量的尝试。1867年,他获得第一个专利。

1856年英国人贝斯麦公布了一种转炉炼钢法,在一个可以翻转的熔池内把空气欢入生铁来炼钢的高效方法,但这种方法并不适用于西欧地区生产的酸性生铁。1878年,英国的托马斯发明了把炉砖改造成碱性砖的托马斯法,并迅速在法国和德国得到推广应用。随即,1895年英、美、法、德的钢产总量已经超过了1000万吨。从历史上来看,优质钢铁材料 的大规模生产,有力地支撑了工业革命的推进。

——摘编自王龙《论近现代英国钢铁生产技术的发展》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析封建统治者对采矿冶铁业严管政策的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代与近代欧洲钢铁业发展的不同走向,并分析原因。

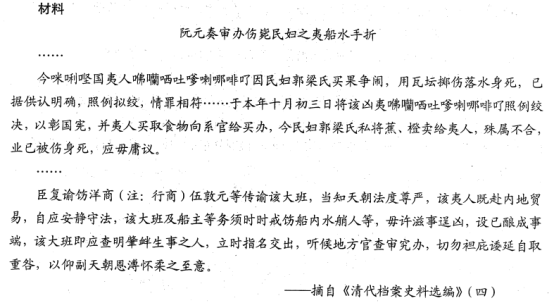

(1)此案办理反映了当时清政府对外交往的哪些特点?

(2)此类案件若发生在19世纪50年代,处理结果会有何不同?说明理由。