材料一 广州自汉唐以来一直是中国最大的外贸海港,宋立国后率先在此设置市舶司,管理对外贸易。宋人赵汝适在其《诸蕃志》中列出了与宋代有贸易往来的国家名称超过了六十个。宋政府为保障入港商船的-安全及防备走私,开始执行“望舶之制”,专订在广州、泉州等港设置了望检司。两宋海外贸易的规模之大,在市舶司净利收入中可略见一斑。宋初59万缗,徽宗时110万缗,绍兴年间更高达200万缗。宋代海外贸易的范围自西太平洋到印度洋、波斯湾,确为汉唐所未有。宋朝借助海外贸易这一个充满巨大经济利益的平台,吸引国内外的经济要素不断进入近海区域,参与到近海市场的经济活动之中,从而为近海市场的兴起创造了条件。

——廖伊婕《宋代近海市场研究》

材料二 20世纪80年代,我国对外贸易呈现总体逆差,逆差累计额达381亿美元;90年代(除93年外)基本为顺差,顺差额为486.5亿美元;从20世纪90年代到2001年,我国对225个关税税率进行下调,减少和取消商品配额和进口限制等非关税壁垒手段,在出口方面实行出口退税制度,确立了我国在国际分工中劳动密集型产品的比较优势以及我国进出口商品结构,为我国成为国际贸易大国奠定了基础。

——孙玉琴《中国对外开放史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代海外贸易发展的表现并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出我国改革开放以来对外贸易的主要变化并分析背景。

中国地理学家胡焕庸(1901—1998年)在1935年提出了一条划分我国人口密度的对比线,这条对比线在地理学以及人口学上,具有重大意义,甚至在某种程度上也成为我国城镇化水平的分割线。这条线被称之为“胡焕庸线”。

根据如图并结合所学知识,在答题卡的地图中标示出“胡焕庸线”的大概位置,并说明理由。(要求:用黑色直线明确标示,理由准确充分表述清晰,逻辑严密。)

材料一 《汉书》记载:“汉兴,接秦之弊,诸侯并起,民失作业而大饥馑……于是约法省禁,轻田租而十五税一”。《隋书·食货志》记载“未受地者皆不课,有品爵及孝子顺孙义夫节妇,并免课税。”开皇十年五月又规定“丁年五十,免役收庸”。明代后期的“一条鞭法”也减轻了农民的赋税负担。为了鼓励农民发展农业生产,清王朝在开国初期采取与民休息和减轻赋役的政策。康熙五十一年宣布:“盛世滋生人丁,永不加赋”。这些减免措施,既反映了统治者对发展农业的重视,也反映了历代王朝的赋税收入对农业的依赖性。

——摘编自石妍妍等《中国古代农业赋税减免政策初探》

材料二 “摊丁入亩”制度使土地与丁役银二者之间形成了一种相互对应的关系,具有一定的合理性。就农村范围而言,田多者多出役银,田少者少出役银,没田者不出役银,人们的役银负担在总体上相对均衡……同时“摊丁入亩”制度的实施,也使纳地丁银的土地所有者不再承担力差,即不需要亲自服役,避免贻误农业生产。把丁役银平均摊入土地以后,各地役银收入不仅没有从前的缺额之虞,而且还往往有溢额出现。

——摘编自李三谋《清代摊丁入亩制度》

(1)根据材料一概括中国封建王朝建立初期农业政策的特点,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料及所学知识,评价清朝的赋税制度。

材料 如图是明清时期徽商和晋商主要经商路线图。

据材料概括徽商和晋商经商路线的一个相同特点,并结合所学予以阐释。

材料一 漕运始于先秦,最初规模有限,主要为军事行动服务。先秦时期,各诸侯国纷纷开挖运河,如吴国开凿的堰渎、胥浦和邗沟,魏国开凿的鸿沟,齐国开凿的淄济运河等。唐宋以后中央集权的运行体系日趋完善,北宋的汴梁、南宋的临安、元朝的大都、明清时期的北京都是重要的人口聚居区。……政治中心与经济中心出现分离的趋势,为保证京师的供给,需要源源不断从南方调运粮食,这项任务逐渐成为漕运最重要的职能。

——摘编自陈忠海《古代漕运与“河海之争”》

材料二

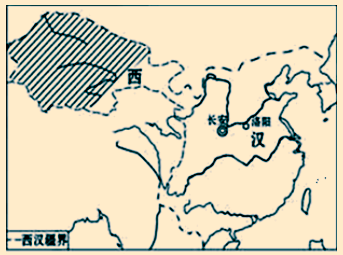

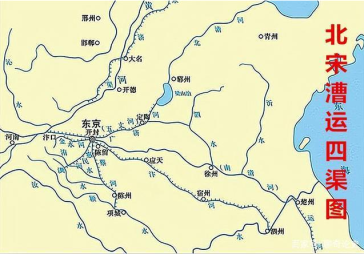

图一 西汉水运图 图二 北宋漕运图

图三 元朝漕运图

材料三 漕运作为实物赋税的运输形式持续存在,始终成为政治中心紧扣、牵绊经济发达之区的绳索。……朝廷逐渐认识到漕粮运输具有的对于地方的调控意义和价值,越来越多地利用漕粮征派、运输来进行社会制衡,使漕运在经济功能之外也成为王朝用作区域社会调控的政治手段。……漕运客观上引发了区域社会经济格局的变动,促进了运河经济带的产生。

——摘编自吴琦《中国古代漕运空间变动的历史意义》

请回答:

(1)根据材料一,指出从先秦至明清中国古代漕运在职能上的变化。

(2)比较材料二中图一、图二、图三漕运在方向上的变化。结合所学,分析导致这种变化的根本原因。

(3)根据材料三,说明漕运对中国古代社会的新影响。

材料一 公元780年,唐朝推行两税法:以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以见居为薄;人无丁中,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一。”结果“赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诚而奸无所取。自是轻重之权,始归于朝廷。”每户负担并未增加,但国家财政总收入增加,对户口的掌握也更为准确,“天下便之”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 清朝入关之初,赋税制度仍沿袭明朝旧制,赋税分田税和丁税两种,折银征收。1712年,清政府宣布,以1711年(康熙50年)全国的丁银额为准,以后新增人口,“盛世兹生人丁,永不加赋。”把全国征收丁税总额固定下来。1723年(雍正元年)下令,将康熙末年已在四川、广东等省试行的摊丁入亩办法推广全国,把康熙50年固定下来的丁银额全部摊入地亩,与田赋一体征收。摊丁入亩又称人丁合一,或称地丁制。历经康熙、雍正、乾隆、嘉庆四朝一百余年,全国各地基本完成。

——摘编自褚鸿运(中国古代赋税制度变革的三大里程碑》

(1)根据材料一,分析两税法在征收方式上的特点?

(2)综合上述材料并结合所学知识,归纳唐、清两代赋税制度改革的积极作用,并指出我国古代赋税制度演变的趋势。

材料一 《后汉书》记哀牢夷(位于缅向云南交界处)种植棉花,“绩以为布,幅广五尺”,哀牢夷被汉征服后,植棉东传到广西及越南边境一带。越南语中的“ Kopaih”指的就是棉花,转译成汉文就是“古贝”。7世纪左右,植棉逐渐传布到广东及福建,棉花一词摆脱越南语的发音,而采用中国音的译名“吉贝”。

棉花另一个发音从梵语Pat演变而来,译成中文被称为叠毿(die),白叠等。《新唐言》记载:“西州交河郡(位于西域)土贡:丝、布。“唐初编撰的《梁书》载:“高昌国(位于天山南路)多草木,草实如茧,茧中丝如细轳,名日自登子,国人多取织以为布。

——摘编自赵冈《中国棉纺织业史》等

(1)阅读材料一,指出棉花传入我国的路线。依据材料说明作者的研究方法。材料二 棉花传入中国之前,中国人衣服的主要原材料,富贵者是丝,平民百姓则以麻、为主。至唐代,在广大内地,棉布还是稀有之物。元朝时,阅广广泛种植棉花,“纺织为布"”;“一妪名黄道葵者,自崖州来,乃教以做捍、弹、纺、织之是”,推动了松江地区棉纺织业发展。1289年,元朝政府在浙东,江东、江西、湖广、福建设置木棉提举司,责民岁输棉布十万1296年,又颁布江南税则,规定棉花和棉布为夏税征收的实物。到了清代,“天下无不衣棉之人无不宜棉之土”。

(2)阅读材料二并结合所学,分析元棉纺织业迅速发展的原因及影响。材料一 西欧城市数量在1100年至1300年间增加了10倍。城市非常需要劳动力,其以各种方式和封建领主争夺农民,甚至给农奴赎金来吸引他们流入城市,而农奴或佃农因谚语所说“城市空气使人自由”,也乐于改变生活方式。至1300年,西欧的旧庄园制已变为有名无实、苟延残喘的空虚骨架。……城市涌现了新兴市民阶级,在西欧中世纪封建领主的土地所有权和政治统治权结为一体的条件下,这些市民阶级以赎买或武力方式从封建领主那里获得不同程度的自治权,建立了有不同程度自自治权的城市共和国或自治市,成立由工商寡头、新贵族控制的独立政府,制定自己的宪章和行政管理制度。

——摘编自姚介厚、李鹏程、杨深《西欧文明》

材料二 唐代至明清,江南地区有很多新城市兴起,在数量上和商业繁荣的程度上渐渐都超过了北方。明清时期的苏州、南京、杭州、松江等城市的繁荣,不仅因为它们是该地区的政治中心,也因为这些城市的手工业(如纺织业等)及其附近地区的农业非常发达。临近运河和长江沿岸的山东临清、济宁,江苏的淮安、杨州,湖北的汉口,江西的九江等地方成为附近货物的集散地……明朝和清朝在淮安、济宁、扬州等地驻扎有总督或巡抚这样的大官,对外贸易港口也派驻有专职的管理机构,如唐宋的市舶司等。

——摘编自郑昌淦《关于中国古代城市兴起和发展的概况》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西欧城市发展带来的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中世纪西欧的城市与明清城市的区别。并说明明清城市发展特征形成的原因。

材料一 宋代农村经济较以前虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥,也没有水利灌溉工程。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓‘刀耕火种’也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自全晰纲《中国古代乡里制度研究》等

材料二 今自夷人来厦开市,凡洋货皆系夷商自行转运……且该夷除贩运洋货外,兼运洋布洋棉,其物充积于厦口,内地之商贩,皆在厦运入各府销变,其质既美,其价复廉,民间之买洋布洋棉者,十室而九。由是江浙之棉布,不复畅销……

——彭泽益《中国近代手工业史资料》第一卷

材料三1980年代中国农村的改革,是在农民的探索与地方开明领导人的支持与相互推动中开始的,粮食等农产品的爆炸式增长,坚定了决策者的信心,最终形成全国性政策。1984年邓小平考察江苏,当地乡镇企业的蓬勃发展使他看到了乡村振兴与农村实现小康目标的希望,他在会见外宾时曾说:“农村改革见效鼓舞了我们,说明我们的路子走对了。”

——摘编自萧冬连《从计划到市场:突破如何成为可能》等

(1)根据材料一,指出宋代农村经济的发展状况。

(2)根据材料二,指出近代中国经济结构发生的重大变化。并结合所学知识说明这一变化给中国社会经济带来的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析1980年代中国农村改革的背景并说明其意义。

材料一 宋代处于汉唐和明清之间。汉唐立国的基础是小农经济,自然经济气息浓厚,而宋代虽然仍以农业立国,但已经生长出诸多的工商业文明因子。日本学者波斯又信在概括宋代文明时就说:“与其说是‘纯农业文明’,不如说是‘都市化文明’含有更多的固有特征,这是延伸到19世纪中国社会的最大特色。”如果这个势头能够保持二三个世纪不被打断的话,必将为其后工厂《机器》工业化创造条件。遗憾的是,宋代启动的早期工业化进程 未能结成正果。

——摘编自葛金芳《经济变革与宋代工商业文明的加速成长》

材料二 明清以前的中国,也就是14世纪以前的中国,生产力是走在世界前头。从历史的发展来看,明清两代出现了不少新东西,由生产力、生产关系到意识形态等都有诸多新东西、新因素。可是这些新的因素,新的力量得不到正常的成长,尤其生产进展的速度很慢,明代生产工具与生产技术较之元代以前虽有所提高,然并没有明显 的飞跃与突破.

——摘编自傅衣凌《论明清社会的发展与迟滞》

(1)根据材料一并结合所沉迷知识,概括波斯义信称宋代是“都市化文明”的表现。

(2)材料二并结合所学知识,指出明清两代经济领域出现的“新因素”及其得不到正常成长的原因。

(3)综合材料及所学知识,说明商业在中国古代社会经济中的地位。