材料

图1 |  图2 |

材料 春秋战国时期,市场不断拓展,交换空前扩大;金属货币广为流行;商人和商业资本迅速发展。商品经济迎来了它有史以来的第一个发展高峰……到西汉武帝时期,统治者全面推行控制和干预商业的政策,商品经济遭到沉重打击。

——据林文勋杨华星《也谈中国封建社会商品经济发展的特点》

另举中国古代商品经济发展的一个高峰期,并仿照材料所给视角予以描述。

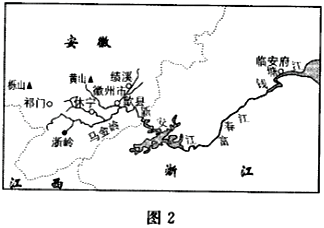

材料一 南宋时,黄山南麓的徽州以生产笔墨纸砚文房四宝闻名。商人们将其运销各地,后逐步形成徽商。图2是当时徽商的主要经营地区。

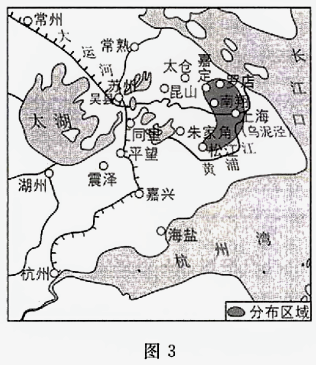

材料二 元朝时期,黄道婆从海南岛回到松江,在这里传授擀弹纺织的技术,带动松江地区成为棉纺织业中心。图3是长江三角洲地区棉花种植分布图。

根据材料中区域经济发展的历史信息得出历史结论,并说明原因。阐释两则材料之间的历史联系。

材料 相对于欧洲的这些新变化,宋代中国尽管拥有当时世界上规模最大、人口最多、商业最繁荣的城市集群,建立了遥遥领先于同时期欧洲的经营模式和工商文明,但是,在社会制度的创新上却开始落后了,相反,王安石的变法更空前强化了政府的管制能力。在欧洲所出现的“自由民”、“自治城市”、“私人财产的合法性原则”、“对君主权力的限制”等法权思想,对于强调中央集权的中国而言,根本没有萌芽的土壤。在中国漫长的封建专制时期,城市与学校一直为政权所牢牢控制,这是东西方文明走向不同演进道路的根本性原因。放眼未来中国,能否真正建设好现代政治文明,城市与大学的自由度仍是重要的观察指标。所以,11世纪至12世纪常被称为中西方文明的大分流时期,是“世界时间”的钟摆从东向西摆动的关键时刻。

——吴晓波《历代经济变革得失》

从材料中提取相互关联的中外历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,中外关联,史论结合。)

材料:明朝后期常熟人谭晓,因当地“田多洼芜”,低价购买了大量空闲土地,雇佣乡民百余人,“凿其最洼者为池,余则围以高腾,辟而耕,岁入视平壤三倍”。所凿水池养鱼,池上筑舍养猪‘其余空地视地形、土壤情况种植不同的果木蔬菜,顺带捕捉鸟亮昆虫,此类副产品稍售所得“视田之入复三倍”。其本人“纤音惮费”,生活节俭,因此“货日益,窖而藏者数万计”。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料提供了一个明清时期社会经济发展的事例,反映了明清时期社会经济发展出现了若干新现象。从材料中提炼一个新现象,并结合所学的中国古代史知识予以说明。(要求:观点明确,史论结合言之成理。)

北京大学中国语言文学系教授,博士生导师韩毓海说:“在关于中国历史的叙述中,无疑存在着强烈的‘自我卑劣化’的倾向,这种‘阴暗史观’影响深远,如“奴性史学”、“礼教吃人说”、国民劣根性批判、全盘西化、废除汉字说……总之,中国的政治、经济、文化、民族、种族统统不行。”

“尼采的《历史的利弊》(上海人民出版社出版时翻译为《历史的用途和滥用》)是极透彻的文章,他说一切伟大的民族都必须懂得‘积极健忘’的道理,因为一个伟大的民族,不但要懂得‘保存生活’,更要有能力‘创造生活’,而为了创造新生活,就必须丢掉历史的负担,特别是忘掉那些黑暗,告别阴暗心理。”

“有人说,美国人性格中最了不起的地方,就是他们是尼采‘积极健忘’论的彻底实践者。美国的大法官StevenHolmes有一名言:美国性格最健康之处,在于他们都遗忘了几乎所有的开国国父都是奴隶主这个事实,而专注于国父们是自由民主的奠基人。如果美国的史观是阴暗的,那么,美国的小学课本里一定是说华盛顿是个恶霸奴隶主,但美国偏偏不这么做,在美国的历史叙述里,几乎他们的每一任总统都伟大光荣正确,美国性格的这一点,起码值得我们思考。”

——摘自:韩毓海《沦为公务员的现代从政者需思考王阳明》

阅读材料,将韩毓海教授要阐明的思想概括为一个论题,然后运用材料及所学知识进行论证。

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 下表为“北京”的演变

| 先秦 | 在周武王封燕以前,“燕”这个地名已经存在了,又称为蓟 |

| 秦朝 | 广阳郡 |

| 汉朝 | 西汉称广阳国,东汉称幽州 |

| 金朝 | 被称为中都大兴府,后来又有了大兴县 |

| 元朝 | 设为大都路,成了首都 |

| 明朝 | 明初设立北平府;明成祖迁都北平以后,北平改称为“京师”,原京师还保留首都地位,被称为南直隶、南京,京师就被称为北京 |

| 清朝 | 官方一直称现在的北京为“京师”,但无论官方民间,习惯还是用北京 |

| 民国 | 初年,北京继续作为首都而存在;1927年,南京成为首都,北京改名北平市 |

| 新中国 | 1949年,中华人民共和国首都定在北京,北平改称北京 |

——摘编自葛剑雄《地名、历史和文化》

从表中提取有关“北京”的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,阐述须有史实依据,史论结合。)

材料一 中国史籍记载

7世纪末,屈大均在《广东新语》卷2中载:“闽、粤银多从番舶而来。番有吕宋者,在闽海南,产银……,故闽、粤人多贾吕宋银至广州”。

材料二 西班牙人的档案记载

1574年,利格尔报告:1573年与中国商人的交易很顺利,“因为我们在这儿积蓄了大量银币,而这些中国人需要他们,”同年,米兰道拉给西班牙国王的报告中也说:“为了偿付商品的价值,他们取走了金子和银子。他们非常精明,其余任何东西都不接受”。

围绕材料中某一个现象,选取角度,自拟论题,并结合所学知识进行说明。(要求:观点明确、史论结合、表达准确、逻辑清晰)

材料几乎所有的中国古代城市都是与城墙相关的,城市作为一个概念是由城墙来定义的。自古以来,中国城市就具备了城、池。城体现了国家的权力和天朝帝国的威严。城池保护了代表皇权的官府衙门。明清时期,皇墙既是拱卫帝都的一道军事防御,又是把皇家属地跟百姓居所—即统治者和平民的生活圈划分开的禁垣,红墙黄瓦的禁垣象征了皇权的至高无上。到清末,在大部分城市,具有相当规模的商业中心已出现在城墙之外,当城门在日落时关闭,拂晓时开启的时候,大批的商人小贩带着他们的商品,聚集在城门口,常常造成严重的交通阻塞,这样的现象在通商口岸尤其突出。1928年,北平社会围绕“毁墙”与“护墙”产生了激烈的争执。

——据贾长宝《民国前期北京城城墙拆毁研究》

如果回到1928年的北平,你是支持“毁墙”还是“护墙”呢?提出自己的看法并说明理由。(要求:观点明确,理由充分,论述有据,逻辑严密)