材料一 学术界普遍认为,小麦原产于西亚,大约4000年前传入中国,经历了环境适应与品种改造,完成了从北方到南方的空间扩展历程。小麦的传播是在两个因素推动下完成的:其一为喜好面食的北方人南迁;其二为稻麦复种制的出现。黄河流域实施两年三熟制重在提升地区经济实力,而南方一年两熟稻麦轮作制则直接将黄河、长江两大流域连为一体。将水旱两种作物融入统一地块的同时,不仅空间上实行了南中有北、北中有南的作物分布格局,而且推动了两大流域间的文化认同与空间整合。

——摘编整理自沈为慧、赵剑锋等主编《史料阅读与微课设计:中国古代史》(下)

材料二 像云南这样的边远地区,玉米是在16世纪传入的。以种植玉米为主,开垦陡峻山岭的过程,一直持续到19世纪中叶。最南部的开化、广南、普洱三府中,曾以疟疾流行闻名的原始森林,在道光三十年(1850年)前已被湖南.湖北、四川和贵州的移民砍伐殆尽。

——[美]何炳棣《明初以降人口及其相关问题:1368-1953年》葛剑雄译

(1)根据材料一,概括小麦传播的不同阶段。结合所学知识指出小麦从中国北方传到南方最有可能发生的历史时期,并说明理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析玉米在云南传播的背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出小麦、玉米等作物传播带来的影响。

材料一 不但帝国军队肆意抢劫商旅,而且帝国当局还规定对过往商品课以重税。传统的陆上商路遭遇阻塞,欧洲市场上的东方商品的价格猛涨。在这种情况下,西欧商人很自然地渴望另辟一条通往东方的商路……许多欧洲的航海家多是以个人名义探索,皇室只是支持,政府甚至与探险者签订合同,抽取今后利润的百分比。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史 近代史编 上》

材料二 19世纪中期,率先完成工业革命的英国实行自由贸易政策,自由贸易政策促进了国际贸易的加速发展,除了欧洲内部的贸易增长外,欧洲和海外殖民地及其他地区之间的贸易也有一定的发展,这种贸易上联系的加强有利于世界市场的形成。19世纪末20世纪初,除了日本,亚洲国家大多成为欧美列强的殖民地或半殖民地,非洲大陆基本上被瓜分完毕,赢得政治独立的拉丁美洲各国在经济上又重新受制于列强,至此以欧美工业国为主导的统一的世界市场最终形成了。

——摘编自余耀东《欧洲简史》

(1)结合所学,写出材料一中“帝国”的名称,并写出“欧洲航海家”探索“通往东方的商路”的精神动机和“政府”条件。

(2)根据材料二,结合所学,写出英国“自由贸易政策”的理论提出者及其理论地位,综述19世纪中期至20世纪初期,“以欧美工业国为主导的统一的世界市场最终形成了”的主要途径。

材料 一 11世纪开始,城市伴随社会经济的复苏而逐渐兴起,成为西欧封建社会发展的一个明显标志。中世纪西欧的城市,人口在2000人以下的小城镇数量最多,2000至1万人的城市数量次之,1万至2.5万人的大城市则为数不多。市民除手工业者和商人外,还有大封建主、高级教士和下层贫民。城区中散布有小块农田,街道上也有牲畜家禽游走。城区的面积不大,街道狭窄,房屋拥挤,卫生条件恶劣。

——摘编自孟广林《世界中世纪史》

材料二 15—17世纪初,资本主义在欧洲一些国家开始发展起来。新航线的开辟使资本主义的发展中心从意大利转移到北海沿岸的尼德兰、英国等国,在那里逐步兴起很多新兴工商业城市。17世纪后,欧洲开始了现代国家的产生过程,君主制的建立对首都城市的发展具有深远的影响,他们很快就达到中世纪从未达到的规模。在18世纪中叶开始的工业革命浪潮中,城市发展大大加速。随着资本、工厂、人口向城市的迅速集中,某些地理条件优越的地区人口集中、密度高,特别是在煤田和沿海地区,如英国的兰开夏地区、德国的鲁尔地区等都成为城市密集地区。

——摘编自(美)刘易斯·芒福德《城市发展史》

(1)根据材料一,概括中世纪西欧城市的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述近代欧洲城市化发展的有利条件。

材料一 11世纪欧洲城市开始兴起后,其本质发生着从封建附庸向封建对立物的转变。中世纪城市也成为孕育欧洲文明新因素的摇篮。中世纪城市培育和发展了新的政治文明因素,如共同体观念和自治意识、自由和平等观念、民主和法治精神,孕育了市民阶级这一新的社会力量,并预构了近代国家的政治形式。在经济上,中世纪城市培育了新的经济理念,孕育出现代会计制度、现代金融制度和现代公司制度,尤其是新兴的资本主义生产关系,促使欧洲文明在16世纪凝聚成型。

——刘景华《中世纪城市与欧洲文明成型》

材料二 15-16世纪以英国和荷兰为代表的西欧国家开始社会转型,并于19世纪中叶以后依次完成了工业化,缘由是多方面的,主要是西欧在这二、三百年的转型时期,逐步形成与发展了三个社会机制,即社会财富积累机制、产品与要素市场的流通机制、经济活动的法律保障机制。流通机制的形成取决于剩余产品的增加和社会财富的有效积累,社会对富的有效积累又依赖于法律保障机制,而以潜在的个人权利为核心的主体权利观念的形成及实践则是法律保障机制的基础和前提。

——摘编自侯建新《社会转型时期的西欧与中国》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中世纪城市成为“孕育欧洲文明新因素的摇篮”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代英国是如何通过“三个社会机制”完成向工业文明社会转型的。

材料一 ……农耕文明由于比较发达的社会分工、相对较高的劳动生产率、复杂的社会组织和管理系统,出现了不断对外扩展的潜能……由于尼罗河南部高山深谷的阻隔,古代埃及文明主要向叙利亚和巴勒斯坦扩展,埃及新王国时期,势力曾达到两河流域,并与西亚地区的大国争霸。西亚文明从两河流域南部向周边地区扩张……,亚述不仅统一了整个两河流域和小亚细亚的一部分……。

——颜海英《农业文明时代》

材料二 公元1500年前后,世界各大洲结束了相对孤立的状态,各地的文明开始汇合交融。从那时候开始,人类的历史才称得上真正意义上的世界史。

——摘编自杰里·本特利《新全球史》

材料三

就某一方面条件,或某些条件来说,在欧洲大陆也有比英国更好的国家——如荷兰和法国,但是没有哪个国家具有英国这样好的综合条件。

——马克垚《世界文明史》

(1)据材料一并结合所学知识,概括促使古代世界农耕文明范围和影响不断扩展的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,指出材料所反映的重大历史事件,分析该历史事件带来的影响。

(3)据材料三并结合所学知识,围绕“工业革命”自行拟定一个具体的论题,并加以论证。(要求:明确写出所拟论题,论证条理清晰,史论结合)。

材料一 在资本主义的不同发展阶段,经济殖民的形式不断变迁,但其目标始终没有放弃。在殖民的早期阶段,殖民是以物理空间的侵入为主要特征,而突破他国的边界藩篱依靠的是强制资本即硬力量为后盾,硬力量的领先是以科学技术的发展为原动力的,资本主义国家的这些技术优势都是在以瓦特发明蒸汽机为标志的资本主义工业革命期间率先完成的。伴随早期的经济殖民是武力干涉下的空间争夺,空间战的结果是资本家将自己的权力延伸到一个本不属于自己的领地,从而巧夺豪取该空间内的物质资源。

——吴飞、杨席珍《后殖民视角下的殖民传播》

材料二 随着民族——国家的觉醒,进入后殖民时期以来,资本主义殖民传播出现新的转向。殖民传播从空间观念偏向时间观念,从显性走向隐秘化,公开的硬力量入侵让位于各种形式的秘密的软力量同化。今天的殖民霸权更多的需要顺从、秩序和制定国际规则的主导权。今天的殖民往往以意识形态(民主、人权等价值观)为武器,进行思想扩张,甚至以意识形态为借口,发动局部战争,来干涉一个国家的内政,把这个国家纳入自己的体系。

当然,资本主义国家从来没有放弃过发展军事力量,强大的军事实力依然是当前国际形势下殖民的时间偏向的保证,是资本主义国家威慑前殖民地弱国的基础,是国际谈判桌上的重量砝码。当殖民的时间传播偏向因各种因素受阻无法实现时,空间控制还会重新抬头,此时,武力征服还会借助各种名义粉墨登场。

——摘编于周柏林:《美国新霸权主义》;王逸舟:《单极世界的阴霾》;吴飞、杨席珍《后殖民视角下的殖民传播》

(1)根据材料一、二提供的信息,并结合所学知识指出近代殖民时期与后殖民时期对外扩张形式的差异和产生这些差异的因素。

(2)根据材料二提供的信息,并结合所学知识指出后殖民时期西方殖民传播带来的危害和我们应对西方殖民传播的方案。

材料 十四、十五世纪,西欧各国封建经济结构日益解体,农产品不断商品化,城乡工场手工业普遍发展,民族市场繁荣活跃,资本主义萌芽逐步壮大,一种新的生产方式逐渐形成……但1453年君士坦丁堡陷于土耳其人之手,使地中海贸易出现严重危机。欧洲长期以来金银不断外流,德意志和西班牙银矿开采殆尽,这使作为通货的银币极为紧缺,笼罩各国的“黄金渴望”实为商品货币关系迅速扩展的表现形式,这些都增强了西欧与东方经济往来的迫切性。西欧社会不得不力图探求出能摆脱土耳其人、阿拉伯人插手盘剥的,直达东方的新商路,拓广已有的国际市场。于是一支支远航探险队从拉各斯、里斯本、巴洛斯、圣卢卡尔、普利茅斯等地竞相扬帆出航。十五世纪末和十六世纪初,西欧取得了许多重大的地理发现:好望角、西印度群岛、印度、南美、纽芬兰、北美、澳大利亚……就欧洲社会而言,他们关于世界的地理概念突然扩大了,商业观念也急剧膨胀开来。大批冒险商人涌到能够发财致富、通商贸易的各个地方,他们组织众多的商业公司,从事掠夺性贸易、不平等交换,并强占大片殖民地,所到之处的民族与国家都被迫与之有了贸易往来,被强行卷入国际交换领域。国际经济联系空前扩大,涉及的国家骤然增多,国际市场“已经可能扩大为而且规模愈来愈大地扩大为世界市场”。

——摘编自李吟枫《世界市场的形成及历史作用》

根据材料并结合所学世界近代史的相关知识,自拟一个论题,并予以论述。(要求:论题具体明确,论述须史论结合。)

材料 ―实际上,英国率先发生工业革命是英国社会、经济、政治发展的结果。同时它也和欧洲其他国家的影响有关,反过来,它又促使欧美一些其他国家也先后走向了工业化的道路。英国的传统羊毛手工工场受到旧的传统、老的行会行规等限制,阻碍了新技术的发展,相较之下,新的工业部门棉纺织业更适合率先采用机器生产。英国90%以上的机器都是英国人自己发明制造的,而汽船、净棉机等美国的发明也很快被引进来。随着机器的大量投入使用,以机器为主体的工厂制度得到确立,与之相关的资本主义雇佣劳动制度也发展起来。随着生产力的进步,经常在饥寒交迫中忍受煎熬的人民开始看到了苦难尽头的曙光。但是,英国的工业革命与政治革命交织,引发社会阶级关系的剧烈变动的同时,也使得社会日益分裂、贫富悬殊、物欲横流等问题出现,在闪闪发光的金钱面前,一切都黯然失色。

——摘编自吴于廑齐世荣《世界史·近代史》

材料二 英国工人运动一直是以手工业工人为主力军,随着大工业的起步,直到宪章运动后期,这一状况才发生改变。1811年,英国卢德运动开始形成高潮,其工人斗争起源于经济目的,他们的破坏行为不受任何系统理论思想的指导,完全是对机器大生产的下意识反抗,且是一种分散的个人行为。1832年议会改革后,各工业团体成立“全国各行业总工会”,成为与国家议会并存的“产业议院”,之后英国工人阶级的大规模发动——宪章运动开始了。宪章运动中人民宪章六原则——男性普选、平均选区等,所具有的鲜明的政治色彩不言自明。而到了19世纪后半叶,一系列工人阶级的组织和政党建立起来,在科学社会主义等崭新思想理论的影响下,英国工人运动展现出新的面貌。

——摘编自郭春生《试论近代欧洲工人运动特点的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳英国工业革命的特点及其对英国社会的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪英国工人运动的变化。

材料一 在西亚,从农业发生到进入以农业为主的农业社会拖了很长的时间。中国在农业起源阶段停留的时间校短。从考古学来看,在六七千年前的仰韶文化时期已有较高水平的农业。

——摘编自邹德秀《中国古代农业与中国社会发展》

材料二

——摘编自普通高中历史(必修)教科书《中外历史纲要(下)》

材料三 调查结果显示,欧盟15国在1990~1994年间,服务业一直是最主要的就业增长领域,而农业和工业的就业量均为负增长。另据美国统计局统计的数据,1982~1988年间美国服务业就业人数已占总就业人数的40%,高居各行业就业人数的榜首;而1991~1997年间,服务业吸纳的就业人数高达52%。

——摘编自袁志刚 宋京《知识经济与就业变动——来自发达市场经济国家的研究及启示》

(1)根据材料一,指出中国原始农业起源的特点,并结合所学知识举例说明。

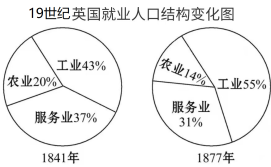

(2)根据材料二并结合所学知识,说明19世纪英国就业人口结构的变化及其根源。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析二十世纪八九十年代发达资本主义国家就业人口结构的新变化及其主要原因。

材料一 德国在1815年开始能源结构向以煤炭为主的转型。不过,直到1850年之前,木炭炼铁产量仍占德国全部铁产量的90%。伴随着工业革命的开展,煤炭产量持续增长,其在德国能源结构中的比例也稳步上升。1850年时德国煤炭在能源结构中的比例已经接近43%。受限于石油及天然气资源的不足,德国积极巩固以煤炭为基础的能源系统。德国通过大力发展火电事业来达至此一目的。德国1900一1970年间人均发电量在欧洲首屈一指。直到现在,德国在电力技术应用领域依然处于世界领先地位。

——摘编自裴广强《近代以来西方主要国家能源转型的历程考察一以英荷美德四国为中心》

材料二

有学者形象地形容,人类的能源转型经历了由“固体”到“液体”,再由“液体”向“气体”的转型,替代能源中碳元素的减少,氢元素的增加,更确切的形容能源转型,可以称之为能源的低碳转型。

——邹才能等《能源革命:从化石能源到新能源》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19一20世纪德国能源转型的特征及原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳世界能源革命的演进规律。