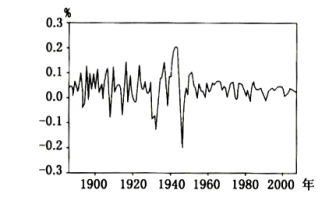

材料一 波峰、波谷反映一个周期内经济增长的最大值、最小值,一般为正值、负值。落差是一个周期内波峰与波谷的差值,反映一个周期内经济增长的幅度,通过综合比较不同时间段内经济周期的波峰、波谷、落差可以明显看出经济波动的剧烈与平缓状况。总的来说,二战结束以来,美国经济周期的波动比以前更加温和,有的学者称之为“被烫过了的曲线”(如图3)。

1886- -2002 年美国GDP增长率波动

——摘编自【英】麦迪森《世界经济二百年回顾》等

材料二 1928—1937年,苏联经济发展速度年递增16%;1917—1940年,国民收入增长了814%,年均增长率高达9.6%,而同期美国GNP只增长了68%,年均增长率只为2.3%。1981—1985年苏联的国民收入、工业产值、农业产值、投资额、社会劳动生产率分别为3.2%、3.6%、1.0%、3.7%、2.7%,1986—1990年分别为1.8%、2.6%、0.5%、0.3%、2.0%,1990年分别为-4%、-1.2%、-2.3%、-19%、-3%。

——摘编自杨荣、季正矩《经济建设的成败与苏联的兴衰》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出促使1917—1940年苏美两国经济均出现增长的相似因素,并对二战以来美国经济周期波动为“被烫过了的曲线”进行解读。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明1981—1990年苏联经济发展的态势及其原因。

材料一 如果从莱布尼茨1700年创立的普鲁士科学院算起,德国科研建制走了300多年的不平坦之路。差不多每隔100年,德国的科研体制都会发生根本性变革。1810年柏林大学的建立,1887年帝国物理技术研究所的成立,1900年前后高等工学院升格为大学并拥有博士学位授予权,以及20世纪末以来开展的“卓越战略”计划等,都是标志性的事件。1871—1914年,德国在短短的40多年时间里,建立了一个分工明确的科研创新体制。此外,德国科学家和具有忧患意识的科学政策制定者扮演了极为重要的角色。

——摘编自方在庆《持续不间断地推进科研体制创新》

材料二 日本经济在第二次世界大战后迅速发展,与其适应时代发展、与时俱进地调整科技发展与创新战略密不可分。“日本是继美国后,第二个在国家层面推进科技政策成为一门科学的国家"。二战后的日本在“重经济、轻军备”的政策指导下,通过长期引进、利用、优化和发展其他发达国家已有的先进技术,实现了技术产业化。自20世纪80年代初开始,日本文部省、通商产业省、科学技术厅等政府职能机构为推动科学技术的发展,陆续制定和实施了一系列具有改革色彩的方针政策,走出了一条具有日本特色的科技发展路线:以民用科技为主,实现其与高新技术、军用科技的转化,引进、优化先进技术以进行集成性创新。

——摘编自夏婷《日本科技创新政策学发展的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析德国成为科技强国的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战后德国与日本科技发展的共性,说明日本科技发展的影响。

材料 1945年10月,美国陆军五星上将麦克阿瑟领导的盟军最高司令官总司令部,对战后的日本进行了多方面、全方位的改革,用来根除军国主义,惩罚战犯,保证民主,建立和平政府。首先迫使天皇发布《人间宣言》,否定天皇的神权。确立立法,司法和行政的三权分立,取消贵族院,指定国会为国家最高权力机关,根除军部影响,彻底实行文官领政;下令禁止或拆除一切有关神道教的宣传品、标志物、纪念碑和节日,以铲除军国主义的思想根源;推动经济民主化,解体巨型财团势力,进行土地改革,解体了地主土地所有制;制定并颁布了《劳动基准法》等旨在保护劳动者权利、奖励和促生工会组织的法律法案;颁布新的选举法案,赋予妇女选举权与被选举权;颁布《学校教育法》,撤出所有战前及战时使用的军国主义教材。这些措施为日本20世纪50—70年代的经济腾飞奠定了坚实的基础。

——摘编自《麦克阿瑟与战后的日本》

(1)根据材料并结合所学知识,概括麦克阿瑟对日本进行改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概括麦克阿瑟在日本进行改革的影响。

材料一 19世纪80年代,德国初步建立了社会保险制度。1935年,美国颁布《社会保障法》,标志着美国现代社会保障制度的最终确立。第二次世界大战后,英国率先构建了包括家庭津贴、养老、疾病、失业、伤残和死亡等内容的社会保障体系,基本实现了全民覆盖,大大推动了社会保障制度的发展。此后,瑞典、挪威、芬兰、丹麦等北欧国家以及法国、德国、加拿大和澳大利亚等国都建成了福利国家,社会保障制度基本建立。资本主义国家的社会保障制度包括全民就业、社会保障和服务等方面的内容,它是资本主义社会生产力发展到一定高度时产生的社会和经济制度。但是,过度的社会保障,加大了国家财政支出的负担,容易助长懒惰行为,使得整个社会缺乏工作动力,效率低下。

——摘编自齐世荣主编《世界史》等

材料二 19世纪中叶以后,中国开始向近代转型,在这个过程中国家赈济制度已经衰落,传统的家庭救济模式也无法适应新的社会结构变化。中国近代社会立法工作在民国北京政府时期已经略见成效,例如1915年仿照欧美《济贫法》制定的《游民习艺所章程》。南京国民政府时期的社会福利立法,则以1943年《社会救济法》为其典型,将社会上极度贫困的弱势群体与受灾民众作为优先照顾的对象。由于近代中国复杂的社会环境,社会福利立法产生的实际效果非常有限。

——摘编自聂鑫《近代中国社会立法与福利国家的建构》等

材料三 新中国成立后,1951年,政务院颁布了《劳动保险条例》,这是新中国第一部劳动保险法规,至1957年,“初步建成了以国家责任为主体,覆盖国家机关、企事业单位职工生活方方面面的福利制度”。改革开放后,以城乡统筹为特征的社会福利制度取得了极大的进展。新中国成立七十年来,社会福利制度从城乡分割到城乡全覆盖,努力实现对全体社会成员的福利保障。

——摘编自胡晓义《当代中国社会保障制度》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近现代欧美国家社会保障制度的特点及其历史影响。(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出近现代中国社会保障制度的主要不同之处,并说明造成不同的主要原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈近现代中西方社会保障制度的历史经验。

材料一 周朝 至汉代,统治者都曾大兴“常平仓”。隋朝后,官方“社仓”带有强制性。隋文帝下诏各州百姓及军人“输粟储仓”,如当地出现饥饿贫困者,以社仓赈济百姓。宋代设

“常平仓”“惠民仓”“广惠仓”等,有济贫、恤孤之用。明朝规定,各州县必须立东、南、西、北四仓,每年储米粮,储备满两年的量,仓由“笃农”专人掌管,民户出谷多者,可免征税两

年或补授官衔。清朝时也有社仓、施粥厂等做法。汉文帝时期“赐天下孤寡布帛絮”,南朝时期“孤老鳏寡不能自存者,咸加振恤”,宋朝曾“诏募民修农田水利”,清代地方常举办义学、施医局、埋葬厂等,进行社会救济。

——据郭亚雄《中国古代社会保障思想及其行为探究》

材料二 二战后,欧洲发达国家经济发 展迅速,在创造巨大财富基础上建立起较为完善的社会保障体系,以保障国民即使遭遇年老、疾病和失业等困境时,仍能过上温饱无忧、不失

尊严的生活。这种重视社会平衡发展的欧洲模式被称为“福利国家”模式。但是,进入20世纪90年代以来,欧洲发达国家发展遭遇前所未有的困难,经济增长乏力给其福利制度带来很大压力和考验。该时期,失业问题一直没有得到有效解决。

——摘编自唐虹《欧洲福利国家的困境与改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代社会保障制度的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当代西方“福利国家”面临的困境。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简述建立社会保障制度应遵循的原则。

材料一 英国1799~1800年颁布的《劳工结社禁止法》和法国1791年的《夏勃里埃法》是禁止工人结社、罢工的代表。19世纪中期到20世纪初,工会代表劳工与雇主谈判的方式开始在部分国家部分企业出现,并逐渐成为影响劳资关系的足够强势的力量。1871年,英国颁布了世界上第部工会法。针对大萧条,罗斯福政府颁布了《产业复兴法》,1935年通过的《国家劳动关系法》进一步确认了工会的权利。工会活动受到战争的影响进入低潮,工会、雇主和雇主协会反复不断地冲突、协调与和解,力量越发地步入均衡的格局。

——摘编自蒋文振《浅论西方市场经济国家劳动关系的历史演变》

材料二 二战后,劳资之间大规模的激烈对抗冲突大为减少,取而代之的是日常的、规范的、有组织的行为,如劳资协议制度、集体谈判制度、劳动争议处理制度等。1999年,时任联合国秘书长的安南在瑞士达沃斯召开的世界经济论坛上提出了企业界的“全球契约”,全球契约的目的是通过集体行动的力量,推动企业负责任的公民意识,从而使企业界参与应对全球化的各项挑战。目前,已经有100多个国家加入全球契约。

——摘编自王晶《西方国家劳动关系调整的启示》

(1)根据材料一,概括19世纪至二战前西方劳动关系的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析二战后劳动关系发展的原因。

材料一 列宁认为,单靠热情是建不成社会主义的,他说:“在一个经济遭到破坏的国家里,第一个任务就是拯救劳动者。”并于1917年10月29日(俄历)发布《关于八小时工作制》的法令,1919年3月发布《劳动保护和社会保证纲领》等法令。在《伟大的创举中》指出:“公共食堂、托儿所和幼儿园……正是这些平凡的设施,在实际上能够解放妇女,减少和消除她们在社会生产和社会生活上同男子的不平等。”

——摘编自房管顺《列宁论社会主义社会福利》

材料二 1945年,工党在选举中获胜,提出以最快速度实施一个建房计划,直到每一个家庭都有高水平的住房;建立为所有人的保险法,保证将人们遭遇困难时的痛苦减低到最小程度等。1948年,首相艾德礼向全国宣布:“四项立法——国民保险法、工业伤害法、国民补助法、国民医疗保健法明天将开始生效。”如《国民保险法》的覆盖面不只包括特定的职业和收入群体,而是覆盖了全体国民,保险计划由国家具体执行并承担责任。世界上许多国家的社会保险在制度上,有的形成中央与地方政府的分权关系,有的出现不同行业之间的制度差别,英国将这些项目都置于一个统一的制度之中。

——摘编自杨吉磊《论战后英国的福利制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明列宁发布社会福利法令的背景。

(2)根据材料二,概括二战后英国社会福利制度的特征,并结合所学知识分析其影响。

材料一 1917年,黄炎培、张謇等发起成立了中华职业教育社。职教社于1918年在上海创办了中国第一所正规的全日制职业学校——中华职业学校。该校《设立之旨趣》曰:“鉴于我国今日教育之弊病在为学不足以致用,而学生之积习尤在鄙视劳动而不屑为,致毕业于学校而失业于社会者比比。根本解决,惟有提倡职业教育,以沟通教育与职业。……故特设此职业学校。”该校之办学主旨在于“一方面在使无力升学之学生得受适切之教育,以为职业之预备;一方面在辅助各种实业,以增进其生产能力。”……据统计,仅1929年这一年,中华职业教育社人员就组织进行了各种职业谈话1521人次。与此同时,职教社还与南京、重庆等地青年会联合设立职业指导所,在当地展开了大量的职业指导活动。

——摘编自吴国荣《中华职业教育社与中国近代职业教育的发展》

材料二 在罗斯福新政期间,多个救济机构中都有涉及职业培训,并在联邦资金上给予支持,通过开展职业培训,帮助失业者更好更快地获得工作,有尊严体面地拿到薪水。国会也看到了职业教育在保障社会就业和社会稳定方面所具有的经济优势,因此对《乔治-埃利泽法案》和《乔治-迪恩法案》的通过最终给予了认可。……在大萧条期间,这些新政救济机构开展的职业教育培训,极大的丰富和补充了学校的职业教育,这些新政救济机构开展的职业培训课程在时间更既具有灵活性,通过开设非全日制和夜校课程,保证了学员可以在业余时间参加职业再培训,提升自己的竞争力。同时,这些职业培训课程也更加具有实践性和针对性,学校内的职业课程偏向理论和学术型课程,受学校场地和设施所限,实践性的训练较弱。

——摘编自李纯童《美国经济大萧条时期职业教育发展研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出中美两国当时发展职业教育的时代背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括分析美国大萧条时期与中国近代的职业教育发展的不同特点。

(3)根据材料一并结合所学知识,简要评价中国近代职业教育发展情况。

材料一 第二次世界大战以来,西方发达国家越来越广泛地介入公民社会权利的保护过程,以此形成的公共政策构成了现代国家的核心制度。在这个意义上,现代国家也被称作“福利国家”。在发达国家工业革命的过程中,工人阶级相对于农民阶级,较早获得了福利保障计划。第二次世界大战之后,政治转型、经济危机与公民权利运动共同改造了政府与市场的关系,兴起于20世纪30年代的凯恩斯主义为政府定义了新的角色。凯恩斯主义提倡政府积极干预市场,增加公共开支,创造就业,扩大福利分配。20世纪80年代以来,以美国与英国为代表的西方发达国家开始实行政策转向,抛弃凯恩斯主义的遗产,转而拥抱新自由主义经济政策,试图减少政府对市场的干预,大规模削减政府的公共福利开支,鼓励私人资本在福利分配中发挥更加积极的作用。然而民主政治下的政党竞争诱使执政党通过增加公共福利开支,以赢得选举。

材料二 传统计划经济提供了全面的福利计划,政府与单位负责城市人口的福利分配,农村人口则主要依托集体组织。改革开放之后,市场经济的发展、国有企业的转型以及人民公社的解体,改变了原有福利分配的基础与结构。2003年始,城市与农村地区逐步建立起由政府、市场和个人共同承担的福利制度,在城市建立与实施最低生活保障、公共医疗改革、养老金制度、失业保障、工伤保险等,在农村建立起农村大病医疗保险、新型农村合作医疗、最低生活保障等。1999-2006年,国家通过实施“西部大开发”战略,在中西部地区投入大量资金用于改善基础设施建设,提高公共产品供给水平,为脱贫致富创造基础条件。2006年后特别是党的十八大以来,国家在继续完善落后地区基础设施的同时,加大力度治理重点贫困区,运用财政资金大规模实施易地搬迁,为实现共同富裕走出了一条创新之路。

——以上材料均摘编自谢岳《中国贫困治理的政治逻辑——兼论对西方福利国家理论的超越》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析西方福利制度同中国福利制度的异同,并概括西方福利制度演变的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评价中国福利制度。

材料 美国对外贸易政策的演变历程

| 时间 | 美国对外贸易政策 |

| 1789年 | 通过了第一个关税法案,将从价税从5.25%提高到7.5%,并对酒类、糖类与咖啡征收特别关税。 |

| 1816年 | 通过了《关税法案》,对一般商品征收7.5%—30%的关税,对需要保护的工业进口产品征收特别关税。 |

| 1862—1864年 | 政府提高了绝大多数产品的关税,平均税率达到了48%。 |

| 1930年 | 出台了《霍利——斯穆特关税法》,使美国的进口关税税率平均达到55%以上。 |

| 1934年 | 颁布了《互惠贸易协定法》,确立“无条件最惠国待遇”原则。规定美国与任何一国政府或机构签订贸易协议所达成的优惠待遇均自动适用于所有与美国签订贸易协议的其他国家,与此同时,其他国家之间达成的贸易优惠待遇也直接适用于美国。 |

| 1939年 | 美国与29个国家签订互惠贸易协议,相互削减关税。 |

| 1948年 | 推动通过《关税与贸易总协定》,在世界范围进行降低关税的谈判。 |

| 1963—1967年 | 西欧进行降低关税的谈判,商定从1968年起的五年内,美国与西欧平均降低关税35%。 |

| 1974年 | 通过《1974年贸易扩大法》,规定:当进口商品对美国相关国内产业造成严重损害或严重威胁时,允许总结通过提高进口关税或施加非关税壁垒给予临时进口救济。 |

| 1978年 | 卡特总统提出“自由贸易也必须是公平的贸易”。 |

| 1986年 | 美国通过《综合贸易法案》,强调要对实施“不正当、不合理、不公平的贸易政策或做法”的国家采取报复行动。 |

——摘编自白彦锋、赵聪《美国关税政策的历史演变与现实启示》等

采用一个新的时间尺度,对这一时期美国对外贸易政策的演变进行阶段划分,并作出合理解释。