材料一 古代埃及的水利灌溉既有因尼罗河定期泛滥而形成的自然灌溉.也有人工修建的堤坝、开凿的沟渠等带来的水利灌溉。人工水利灌溉,自前王朝后期开始出现.历经法老时期、托勒密时期的发展,取得了极大成效,并得到了历代统治者的重视。《帕勒莫石碑》铭文中记录着早王朝时期,埃及政府专门设有官员观测、记载尼罗河水位的变化,用于指导灌溉系统的运作。“因为尼罗河水位的上涨,随时可能淹没谷地,所以国王采取加固河口的办法.使河水回槽”。灌溉系统可以防止土壤盐碱化,土质因此得以改善。统一、高效的人工灌溉系统需要集体协作,这就要求政府组织官员管理水利灌溉工程,以加强中央集权统治。

——摘编自黄明辉《古代埃及农业水利灌溉探析》

材料二 奏汉时期以开始规划修建一些大型水利灌溉工程而著名,被称为中国历史上第一次灌溉发展的高潮时期。秦帝国成立后,非常重视水利,先后加固和修建郑国渠和灵渠一其中前者为灌溉工程。汉代统治者在不断维修前代水利工程的同时,还修建了引用泾水、渭水、洛水的灌区。引用渭水及其支流的有成国渠、灵轵渠等,灌溉面积从几万亩到几十万亩不等。为应对匈奴的南下侵扰.汉武帝在黄河上游河套地区和河西走廊等地建立地方机构,移民屯田和发展水利灌溉工程。据统计.西汉末年,全国人口已达到5767万,耕地为50600万亩。

——摘编自顾浩、陈茂山《古代中国的灌溉文明》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代埃及水利灌溉的特点和意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦汉时期水利灌溉工程快速发展的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析古代埃及和古代中国水利灌溉发展的历史启示。

材料一:秦汉时期的长久统一为农业的快速发展提供了保障。秦、汉政府鼓励农民垦荒,调动了农民开发土地的积极性,而铁农具的使用和牛耕的推广,也使更大面积的土地开发成为可能。土壤耕作技术、水利灌溉技术、作物栽培技术和蚕桑培育技术都比前代有了明显的提高。此外,黄河流域出现了水稻的种植,麦、菽也在南方有了一定推广,单位粮食生产量较先秦时期也提高了3倍左右。黄河套区、河湟谷地、河西走廊、天山南部以及长江中下游等地区逐渐成为新的粮食产区。

——摘编自王双怀《关于秦汉农业的若干问题》

材料二:1981年是农业生产责任制多变的一年,有些社队开春是小段包工,中途变为联产到组,最后又变为联产到劳、到户或大包干。这说明群众经过观察、比较和实践一阶段后,积极选择更适合实际情况的责任制形式。1982年第一个中央1号文件明确指出:各种责任制,包括联产到劳,包产到户、到组,包子到户、到组,都是社会主义集体经济的生产责任制。不论采取什么形式,只要群众不要求改变,就不要变动。1982年6月,以双包为主体的联产责任制在生产队总数中占到了93.7%,1983年这一比例升至99.4%,至此形成维持至今的农村土地经营方式的基本格局。

——摘编自《再论中国20世纪80年代的农村经济体制改革》

(1)根据材料一,概括秦汉时期农业快速发展的具体表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪80年代初家庭联产承包责任制在中国推行的原因及其推行的意义。

材料 “牛为耕稼之本”,是古代农业生产的主要动力。唐·张廷珪言:“君所恃在民,民所恃在食,食所资在耕,耕所资在牛。牛废则耕废,耕废则食去,食去则民亡,民亡则何恃为君?”因此,自西周“诸侯无故不杀牛”起,为了保证农业生产有足够的畜力,以“禁止私杀牛”为内容的耕牛保护制度,便载入中国历代王朝的法律之中。历代法律以牛能否胜任耕作为原则,规定了严格的宰杀标准。《汉律》云:“不得屠杀少齿”,只有年老体衰之牛才可宰杀。不按照法定宰杀标准、不经官方机构的审批,无论是牛主(牛的所有者)还是他人,私屠乱宰牛都是犯罪,要受法律的制裁。《淮南子·说山》高诱注云:“王法禁杀牛,犯禁杀之者诛。”唐代之后,历代法律规定的具体刑罚有轻有重,因时而不同,唐律规定“徒-年”,宋初《刑统》则是“决脊杖十七放”,南宋《庆元条法事类》“徒一年半”,元代“杖一百”。明清律规定:私宰牛马者,杖一百。若病死而不申官开剥者,笞四十。法律禁止任意宰杀的目的,是保证有足够的耕牛以满足农业生产的需要,进而保证政府财政有充足的税源,促进社会的安定和王朝的长治久安。

——摘编自魏殿金《中国古代耕牛保护制度及其对后世的影响》

(1)根据材料,概括指出古代耕牛保护制度的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析古代严格保护耕牛制度的原因。

材料一 皇甫隆,三国时期魏国人,嘉平年间(249-254年)任敦煌太守。敦煌地处西陲边地,农业生产较为落后。当地多沙地,碱性很大,宜于过水漫灌。但当地农民往往“灌溉蓄水,使极濡洽,然后乃耕”,结果水干后地块易板结,造成“收谷更少”。皇甫隆到任后,看到当地百姓仍在沿用原始的耕种方式,遂实地考察,因地制宜,亲自教农民采用耧耕法,推广薄水漫浇法,“岁终率计,其所省庸力过半,得谷加五”。他还下令禁止当地妇女穿用羊肠裙(用一整匹布做条裙子,如同羊肠一样盘结在身上,浪费且活动不便),改穿中原地区流行的简易裙。由此,“西方(敦煌地区)以丰”。时人称赞其“勤格爱惠,为下兴利”。

——摘编自魏明孔《曹魏对金城、河西地区的经营述论》

材料二 从9世纪中叶到10世纪末,在张氏政权统辖的百余年中,沙州又恢复了隋唐的均田制度,对境内荒闲田土重新调查、登记,让当地百姓请射耕种。(田土)主要集中在沙州东河灌进渠、鹘渠一带,可见小块农耕区域的维持有赖于水利设施的完好,仍属灌溉农业类型,但在民族纷争、兵燹连年的动乱岁月中,河西走廊的多数地方并不具备保持和维修水利设施的社会条件,显然这是当地农耕区域不断收缩的又一重要原因。

兴灵地区即今以宁夏银川市为中心的黄河前套地区,平原上河渠纵横,土壤肥沃,自秦汉以来这里的农业生产一直收到特别重视。西夏立国后继承了这些宝贵的水利资源,不仅大力疏浚旧有渠道,役使番汉各族百姓修筑河堤,而且还开凿了新的灌溉渠道,此即“李王渠”。除了水利事业发达外,兴灵地区的农具和耕作技术亦与中原相差无几。

——摘编自葛金芳《宋辽夏金经济研析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括皇甫隆经营敦煌郡的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,分析沙州与兴灵地区农业发展差异的原因。

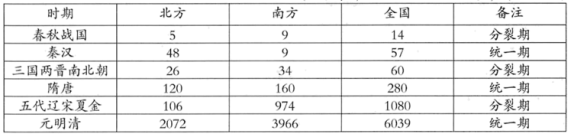

中国古代治水活动与地理分布的统计表

(注:表中数据为水利工程数量,单位:项)

——摘编自冀朝鼎《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》

根据材料信息并结合所学知识,围绕“治水活动与历史变迁”,提出一个观点,并加以阐述。(要求:观点明确,持论有据,论证充分,逻辑严密,表述清晰。)

材料一 自西周开国之初直到春秋战国,经历了两次城市建设高潮。第一次,在西周300余年间……其分封的诸侯国由最初的71个发展到1200个之多。第二次,下及春秋战国……到战国末期,城市分布范围更广,除主要集中于陕西关中的泾渭谷地到潼关以东的黄河中、下游地带,以及淮河流域外,长江流域巴、蜀、吴、越等地也有分布。

——摘编自《中国古代城市的发展与分布》

材料二 明、清两代有些市镇,无论是人口规模还是城市经济职能都超过了作为传统政治中心的县城,甚至府城,从而发展成为全国性的经济中心城市。如当时全国著名的四大镇,河南朱仙镇和湖广汉口镇发展为商业市镇;江西景德镇和广东佛山镇,形成为著名的手工业市镇。…… 明、清时期发展的新型城镇经济大多局限于江浙和广东部分地区,沿海和沿江其他地区有不同程度的发展,而广大内地自然经济仍占统治地位。

——摘编自顾朝林《中国城镇体系——历史•现状•展望》

材料三 鸦片战争后特别是19世纪六七十年代以来,江南农村部分棉纺织业市镇不可避免地走向衰落。但国外工业生产原料需求大增,为部分市镇发展注入了新的活力。19世纪末盛泽镇全镇年产丝绸90万匹,镇上绸商在上海建立分庄,称为“申庄”,专事与洋行交易。震泽镇则以生丝加工和外销为特色,“所产之丝多销洋庄厦南洋、印度等地”。嘉定县和上海县则由棉织业转向桑蚕丝业,“兴蚕桑之利,以济棉布之穷”,“鲜茧出售,动以数万计”。

——摘编自樊树志《江南市镇:传统的变革》

(1)据材料一并结合所学,分析西周至春秋战国出现两次城市建设高潮的原因。

(2)据材料二,概括明清时期城镇化的特点。结合所学,指出这一时期的城镇化在思想文化方面的影响有哪些。

(3)据材料三,概括19世纪中后期江南市镇经济变化的表现。结合所学,指出导致变化的主要原因。

材料一 在河南辉县固围村的战国时期魏墓中,一次出土了160多件铁器,其中有铁农具58件,数件“V”形犁或铁犁冠被发现。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

材料二 (东晋时期)天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。

——【唐】房玄龄《晋书》

材料三 唐代租庸调制,务使大家有田地,自可向国家完粮;抽出余暇,为国家义务服役;农业社会里的家庭工业,最要的是织丝织麻,国家征收他一部分的赢余,也不为病。租庸调项目分明,有田始有租,有身始有庸,有家始有调。此制的最高用意,在为民制产,在使有身者同时必有田有家,于是对政府征收此轻微的税额,将会觉得易于负担,不感痛苦。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料四 公元780年,唐朝推行“以资产为宗”的两税法。在此之前,历代的赋税征收,或据田亩,或按人口,或据户头。清查户口、人丁,尽可能抑制豪强兼并土地,防止自耕小农破产,均是历代一以贯之的政策。两税法实施后的一千多年中,按资产收税……成为赋税变化的主流。土地占有量是核定资产、征收赋税的首要依据,土地兼并不再是政府关注的主要问题,对土地实际占有状况的清查与登记成为政府经济管理的重要活动。

——据李剑农《中国经济史稿》等

(1)根据材料一,可以推断战国时期农业生产领域出现了什么现象?这一现象对土地制度产生了什么影响。

(2)结合所学知识,分析材料二中社会经济发展的主要原因。

(3)根据材料三结合所学,分别说明“租”、“调”的内容,并根据材料四结合所学,分析两税法的推行产生了哪些影响。

(4)综合上述材料,分析促进中国古代社会经济发展的主要因素。

材料一 西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”

——摘编自《中华文明史》

材料二 中国古代农业经济各方面主要表现

| 劳动分工 | “农夫行饷田,闺妾起缝素” |

| 生产培育 | “种谷必杂五种,以备灾害”“还庐树桑,菜如有畦,瓜瓠果疏……鸡豚狗彘毋失其时” |

| 工具技术 | 牛耕、铁农具、曲辕犁、选种和育秧、测知节气 |

(1)材料一的历史现象说明了什么?根据材料一并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代农业经济的基本特征。

材料一 明代北方两年三熟制已有规模。清代北方两年三熟制有了更大发展,直隶开辟的井地(灌溉土地)“每亩可收麦三斗,棉花每亩可收七八十斤。其余种植烟草、染料等项,计所获利息,井地与旱地实有三四倍之殊。”在北方实行二年三熟制土地比一年一熟制可增产12%至32%。在南方实行稻麦二熟制和一年三熟制,推广种植双季稻。实行多熟制,等于提高了单位土地利用率。玉米、番薯等高产作物不断推广。番薯在乾隆时由南方推广到北方。康雍之际,内地各省区以及东北盛京都有玉米种植,但真正大规模推广是在18世纪中到19世纪初与大批流民进山垦荒之后,很快成为那里的主要粮食品种。在陕南、湘西、鄂西和赣南等地,外地客民进入丘陵山区广植玉米,成为新发展的农业地区。

——摘编自郭松义《明清时期的粮食生产与农民的生活水平》

材料二 新中国成立以来特别是改革开放以来,我国粮食生产取得举世瞩目的伟大成就,成功解决了13亿人口的吃饭问题。1949年我国粮食产量仅有2263.7亿斤。新中国不断加大对农业的投入,超级稻研究与新品种选育居国际领先水平,一大批高产、超高产、广适性的超级稻、杂交小麦、杂交玉米等粮食新品种选育推广,为我国提高粮食单产作出巨大贡献,国家加大财政支农投入力度,通过粮食最低收购价、粮食临时收储等措施提高农业收益,到了1978年我国粮食产量提高到6095亿斤。改革开放以来我国进入历史上少有的粮食连续增产阶段。2014年粮食产量达到12142亿斤。但是我国的粮食消费也处于快速增长阶段。受耕地不断减少、农村劳动力转移等因素的制约,国内粮食生产还面临等严峻挑战。粮食安全主动权必须牢牢掌控在自己手中,发展粮食生产,保障国家粮食安全,构建粮食安全新战略,是我国保证国家安全的重要内容。

——摘编自伍振军《新中国成立以来我国粮食生产回顾和展望》原载《经济日报》(2015年10月9日)

回答:

(1)根据材料一并结合所学知识回答明清时期解决粮食问题的措施及其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识分析回答新中国成立后至改革开放前我国粮食生产取得巨大成就的原因及其当前我国粮食生产面临着哪些挑战?

材料一 夏代的二里头文化时期,生产工具大都是石、骨、蚌器。自商代前期至东周早期,虽然继续使用石、骨、蚌、木等掘地工具和收割工具,但同时也使用了青铜臿和青钥镈(铲)。在安阳殷墟宫殿遗址区内属于王室贵族的一个窖藏圆穴里,曾经发现四百多把有使用痕迹的石镰刀比较集中地堆放着。这些镰刀应该是由王室贵族分发给劳动者使用的。劳动者连这种简陋工具都不曾掌握,可见他们只能是奴隶,而且人数还不是很少。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 《盐铁论水旱》说:“铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得作多,农夫乐事劝功。用不具,则田畴荒,谷不殖。”当时铁农具种类很多,有铁犁铧、铁锄、铁正、铁面、铁镰等。武帝时,搜粟都尉赵过发明了“代田法”。所谓“代田法”,就是将每亩田分成六份——三垄(垄台)三甽(垄沟),每年垄甽互换位置以休养地力。成帝时,农学家氾胜之又总结出一种“区种法”,把土地划分成若干区,根据土地的肥瘠,决定区的大小和施肥的多少。汉初,每市亩田地可约产粟或麦六斗九升。武帝时,每市亩地约产粟或麦一石一斗五升。

——摘编自《中国古代经济简史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出商周时期与汉代的农业主要经营方式的不同,并概括商周时期农业生产发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明与商周时期相比,汉代农业生产的进步之处及意义。