材料一 武帝下诏曰:“方今之务,在于力农。”以赵过为搜粟都尉。过能为代田,一亩三圳。岁代处,故曰代田。……用耦犁,二牛三人。一岁之收常过缦田亩一斛以上,善者倍之。……过试以离宫卒田其宫壖地,课得谷,皆多其旁田亩一斛以上。……至昭帝时,流民稍还,田野益辟,颇有畜积。

——《汉书·食货志》

材料二 窃为四民之中,惟农最苦。农夫寒耕热耘,沾体涂足,戴星而作,戴星而息。蚕妇育蚕治茧,绩麻纺纬,缕缕而积之,寸寸而成之。其勤极矣。又水旱霜雹蝗,间为之灾。幸而收成,则公私之债,交争互夺,谷未离场,帛未下机,已非己有矣。农夫蚕妇所食者糠籺而不足,所衣者绨褐而不完。直以世服田亩,不知舍此之外有何可生之路耳。

——司马光《温国文正公文集》

材料三 农业经济效果、历史效应,不只取决于它生产的内环境,还要受制于它的外部环境的有利与否。对传统中国而言,后者更是致命性的障碍。

——王家范《中国历史通论》

请回答:

(1)据材料一指出农业生产技术进步的表现并归纳其产生的作用。这体现了传统农业怎样的特点?

(2)据材料二归纳,司马光认为“惟农最苦”的原因是什么?导致农民“不知舍此之外有何可生之路”的政策性因素是什么?

(3)结合所学知识,说明材料三中导致小农经济发展艰难的“内环境”与“外环境”分别指什么?你如何认识材料三的观点?

材料一 农夫蚤出暮入,耕稼树艺,多聚叔粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织纴,多治麻丝葛绪,纟困布纟参,此其分事也。

——《墨子·非乐上》

(1)材料一反映了小农经济的什么特点?

材料二 官方以法令来保护手工业技术的世代传习。有时,为了技术的世代传习,官府还要干涉某些手工业者家属的婚姻,使民间技术的传习成为顽固的传统。元稹《织女词》:“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得”可见其一斑。一直到不久以前,各地还有所谓“祖传秘方”的存在。

——白寿彝《中国通史》

(2)根据材料二,概括中国古代出现手工业世代传习特点的原因。

材料三 清雍正帝说:“朕观四民(指士、农、工、商)之业,士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下本务,而工贾皆其末也。今若于器用服玩,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”

(3)根据材料三,简要说明雍正帝的经济主张。根本目的何在?这种经济思想对中国社会发展有什么严重后果?

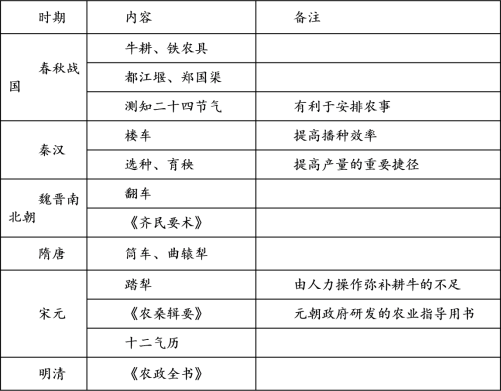

材料四

(4)精根细作是中国古代农业的显著特点。根据材料四概括这一特点表现在那些方面?结合所学知识分析形成这一特点的主要原因。

材料 “牛为耕稼之本”,是古代农业生产的主要动力。唐·张廷珪言:“君所恃在民,民所恃在食,食所资在耕,耕所资在牛。牛废则耕废,耕废则食去,食去则民亡,民亡则何恃为君?”因此,自西周“诸侯无故不杀牛”起,为了保证农业生产有足够的畜力,以“禁止私杀牛”为内容的耕牛保护制度,便载入中国历代王朝的法律之中。历代法律以牛能否胜任耕作为原则,规定了严格的宰杀标准。《汉律》云:“不得屠杀少齿”,只有年老体衰之牛才可宰杀。不按照法定宰杀标准、不经官方机构的审批,无论是牛主(牛的所有者)还是他人,私屠乱宰牛都是犯罪,要受法律的制裁。《淮南子·说山》高诱注云:“王法禁杀牛,犯禁杀之者诛。”唐代之后,历代法律规定的具体刑罚有轻有重,因时而不同,唐律规定“徒-年”,宋初《刑统》则是“决脊杖十七放”,南宋《庆元条法事类》“徒一年半”,元代“杖一百”。明清律规定:私宰牛马者,杖一百。若病死而不申官开剥者,笞四十。法律禁止任意宰杀的目的,是保证有足够的耕牛以满足农业生产的需要,进而保证政府财政有充足的税源,促进社会的安定和王朝的长治久安。

——摘编自魏殿金《中国古代耕牛保护制度及其对后世的影响》

(1)根据材料,概括指出古代耕牛保护制度的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析古代严格保护耕牛制度的原因。

材料一 春秋时期的社会状况较之西周发生了很大变化。在农业生产上,铁制农具开始出现,牛耕逐渐推广,水利事业发展,这都使农作物产量呈现出上升趋势。技术进步和产量提高增加了公社农民在“私田”上劳动的兴趣,乃至于多开私田并隐匿其收入,与此同时耕作“公田”的积极性却越来越下降,以至公田荒芜不治。

——张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一,说明春秋时期生产力发展的主要表现。结合所学知识,指出其由此产生的影响。

材料二 剑桥大学教授彼得·诺兰说:“我认为任由经济发展,不采取任何调控措施是不合理的。这样会给中国的现代化进程、人民的生活及福祉造成极大困难。我一直深信中国在20世纪50年代早期以及70年代后半期之后,选择了一条最适合自身发展的道路。”

——《复兴之路》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出20世纪50年代早期以及70年代后半期之后,中国选择了“最适合自身发展的道路”的主要表现。

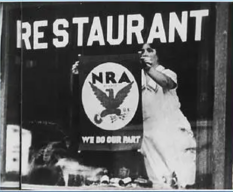

材料三 美国的经济危机与新发展

接受“国家复兴安全局”法规的企业 倒掉牛奶

田纳西水利工程 领取失业保险卡

(3)根据材料三并结合所学,说明罗斯福政府采取了哪些重要措施来缓解经济大危机?这些缓解危机的措施有何特点?

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一我国明代以前已形成“南稻北麦”的生产格局。到明代,麦类作物在南方的种植面积有所扩大,稻麦轮作制普遍得到应用;水稻在北方的种植区也渐有扩大,北直隶地区开垦了更多的稻田。宋代以来江浙地区是全国主要的是全国的粮食生产基地,人称“苏湖熟,天下足”。嘉靖、隆庆、万历年间,由于江浙地区“改良他种”,江南地区的粮食供应反而要仰仗于湖广地区,又有“湖广熟,天下足”之说。明中后期从海外引进了玉米和甘薯。这两种农作物产量高,耐旱抗寒,在比较贫瘠的山地、旱地和滨海沙地都能生长,不与小麦、水稻和桑麻争地。玉米到明末已成为长江申下游山区特别是汉水流域山区重要的粮食作物。甘薯在万历年间传入广东、福建,很快就在闽广和长江流域广泛种植。明末,甘薯种植在淞沪一带获得成功,并推广到京津地区。

——摘编自宁欣《中国古代史》

材料二1921-1925年各地农家经济商品化程度(表2)

——据严中平《中国近代经济史统计资料选辑》

(1)据材料一并结合所学知识,概括指出明代粮食作物生产呈现出的新变化,说明上述变化产生的重大影响。

(2)据材料二,概括指出近代中国农村经济呈现的特点,并分析其成因。

6 . 阅读下列材料:

材料一:“今使乌获、藉蕃(大力士)从后而牵牛尾,尾绝而不从者,逆也。若指之桑条以贯其鼻,则五尺童子牵而周四海者,顺也。”

——《淮南子·主术训》

材料二:春秋时楚相孙叔放在淮河流域修的芍肢,灌溉面积一万多顷;战国时期秦国蜀守李冰在崛江流域修的都江堰,使成都平原成为“天府之国”;水工郑国在秦浸渭水系修的郑国渠,灌溉面积达四万顷,使关中平原成为千里沃野。

材料三:“徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氢。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。……”

——白居易《朱陈村》

请回答:

(1)材料一反映了农业生产技术的什么进步?有什么作用?

(2)材料二中提到的都江堰工程为什么能使成都平原成为“天府之国”?

(3)材料三反映了什么生产方式?它有什么特点?

(4)综合以上材料,归纳我国古代农业发展需要哪些条件?

7 . 经济发展程度与政治稳定、文化繁荣与否密切相关。中国古代经济曾长期领先世界,造就了辉煌的中华文明;但是中国近代经济却经历了曲折的发展历程。结合所学知识,回答下列问题:

(1)春秋战国时期,,农业在生产工具和土地制度方面出现了怎样的变革?这一时期形成的农业生产基本模式有何特点?

(2)北宋时期,“市”的发展有何新特点?

(3)19世纪六七十年代,近代中国民族资本主义诞生。相对于古代中国手工业,这些民族资本主义企业有何新特征?20世纪的第二个十年,中国的民族资本主义获得了一个迅速发展的短暂春天,其最主要的原因是什么?

(4)纵观中国自古代到近代经济的发展历程,你有何认识?

材料一

(1)相对于图一的耕作技术,图二曲辕犁的进步性表现在哪些方面?其出现的意义是什么?

材料二 《天仙配》是中国的一个美丽的神话故事,它寄托着下层劳动人民对自由纯真爱情的向往。其中脍炙人口的歌词中唱道:

七仙女:树上的鸟儿成双对 董永:绿水青山带笑颜

七仙女:从今不再受那奴役苦 董永:夫妻双双把家还

七仙女:你耕田来我织布 董永:我挑水来你浇园

七仙女:寒窑虽破能避风雨 董永:夫妻恩爱苦也甜

合唱:你我好比鸳鸯鸟,比翼双飞在人间

(2)材料反映了我国古代什么样的生产方式?这种生产方式有何特点?

(3)结合所学知识,分析上述生产方式产生的原因有哪些?

材料一 自西周开国之初直到春秋战国,经历了两次城市建设高潮。第一次,在西周300余年间……其分封的诸侯国由最初的71个发展到1200个之多。第二次,下及春秋战国……到战国末期,城市分布范围更广,除主要集中于陕西关中的泾渭谷地到潼关以东的黄河中、下游地带,以及淮河流域外,长江流域巴、蜀、吴、越等地也有分布。

——摘编自《中国古代城市的发展与分布》

材料二 明、清两代有些市镇,无论是人口规模还是城市经济职能都超过了作为传统政治中心的县城,甚至府城,从而发展成为全国性的经济中心城市。如当时全国著名的四大镇,河南朱仙镇和湖广汉口镇发展为商业市镇;江西景德镇和广东佛山镇,形成为著名的手工业市镇。…… 明、清时期发展的新型城镇经济大多局限于江浙和广东部分地区,沿海和沿江其他地区有不同程度的发展,而广大内地自然经济仍占统治地位。

——摘编自顾朝林《中国城镇体系——历史•现状•展望》

材料三 鸦片战争后特别是19世纪六七十年代以来,江南农村部分棉纺织业市镇不可避免地走向衰落。但国外工业生产原料需求大增,为部分市镇发展注入了新的活力。19世纪末盛泽镇全镇年产丝绸90万匹,镇上绸商在上海建立分庄,称为“申庄”,专事与洋行交易。震泽镇则以生丝加工和外销为特色,“所产之丝多销洋庄厦南洋、印度等地”。嘉定县和上海县则由棉织业转向桑蚕丝业,“兴蚕桑之利,以济棉布之穷”,“鲜茧出售,动以数万计”。

——摘编自樊树志《江南市镇:传统的变革》

(1)据材料一并结合所学,分析西周至春秋战国出现两次城市建设高潮的原因。

(2)据材料二,概括明清时期城镇化的特点。结合所学,指出这一时期的城镇化在思想文化方面的影响有哪些。

(3)据材料三,概括19世纪中后期江南市镇经济变化的表现。结合所学,指出导致变化的主要原因。

材料一

材料二 自1551年到1722年的江南市镇,苏州府有128个,松江府有113个,著名如吴江的盛泽、南汇的周浦、湖州府的菱湖、嘉兴府的濮院、乌程的乌镇和南浔……由宋元时代的村市、草市、墟、会等发展过来,往往在多个村庄的中心地带。明江南地区“商贾占籍者亿万计,生凿日繁,贸迁易众,卒有世镇”,正德年间松江府青浦县的朱家角“商贾凑聚,贸易花布,为今巨镇”。在江南地区,史载“鬻诸双林镇,为织包头纱之用”,嘉定“新泾镇为棉花管履所集”,嘉善千窑镇“民多业陶,甓埴繁兴,贸迁日夥”。在17 世纪,仅荷兰东印度公司就运出景德镇等中国瓷器1600 万件。制瓷业的发展不仅带来巨额的利润,也带来了更多的自由雇工。……嘉兴府还出现了“质库”。(注:“质库”, 主要经营典当、贷款业务,兼及存款、钱票发行等其他事项。)

——据(美)罗兹·墨菲《亚洲史》、王家范《中国历史通论》、樊树志《晚明大变局》等编写

(1)阅读材料一,试从耕作工具、方式、动力三方面描述中国古代农业的演变特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,写出古代中国国内“市”的发展线索。概括明代中国经济的新特点 。