材料一 《后汉书》记哀牢夷(位于缅向云南交界处)种植棉花,“绩以为布,幅广五尺”,哀牢夷被汉征服后,植棉东传到广西及越南边境一带。越南语中的“ Kopaih”指的就是棉花,转译成汉文就是“古贝”。7世纪左右,植棉逐渐传布到广东及福建,棉花一词摆脱越南语的发音,而采用中国音的译名“吉贝”。

棉花另一个发音从梵语Pat演变而来,译成中文被称为叠毿(die),白叠等。《新唐言》记载:“西州交河郡(位于西域)土贡:丝、布。“唐初编撰的《梁书》载:“高昌国(位于天山南路)多草木,草实如茧,茧中丝如细轳,名日自登子,国人多取织以为布。

——摘编自赵冈《中国棉纺织业史》等

(1)阅读材料一,指出棉花传入我国的路线。依据材料说明作者的研究方法。材料二 棉花传入中国之前,中国人衣服的主要原材料,富贵者是丝,平民百姓则以麻、为主。至唐代,在广大内地,棉布还是稀有之物。元朝时,阅广广泛种植棉花,“纺织为布"”;“一妪名黄道葵者,自崖州来,乃教以做捍、弹、纺、织之是”,推动了松江地区棉纺织业发展。1289年,元朝政府在浙东,江东、江西、湖广、福建设置木棉提举司,责民岁输棉布十万1296年,又颁布江南税则,规定棉花和棉布为夏税征收的实物。到了清代,“天下无不衣棉之人无不宜棉之土”。

(2)阅读材料二并结合所学,分析元棉纺织业迅速发展的原因及影响。材料一 唐初之时胡风盛行,有一种被称为胡瓶的银带把壶沿丝路传入中原,这便是唐三彩凤首壶的原型,银带把壶有"萨珊(波斯王朝)式"和"粟特(西域古国)式"之分。唐三彩凤首壶在继承"粟特式胡瓶"长颈、扁腹、圈足、单柄特征的基础上,将凤鸟的头部雕塑成具有三维空间特征的立体造型,使得凤首壶多了几分传统意韵,更重要的是,这从整体上改变了壶的形制结构,使之成为一种新的器形,凤首壶腹部两面堆贴纹饰、有弯弓骑射的人物,有翩斑起舞的凤凰,所饰纹样明显汲取了本土化的艺术元素.隋唐以来,风乌纹摆脱了原始迷信和宗教思想的限制,在各种工艺品上展翅鸣舞,是这一时代审美特征的显现。

考古发现的宋代凤首壶主要分布于广东和福建,安徽、江西等地也有零星发现。广州是宋代最早设立市舶司的对外贸易港口。为满足陶瓷外销的市场需求,广州西村窑应运而生,生产的凤首壶数量较多,多远销海外,西村窑是北宋时期一个以生产外销瓷为主的大规模的民间窑场,被称为"仿造各地名窑产品的工场"。

——摘自罗佳《唐宋陶瓷风首壶所见丝绸之路艺术交流

材料二 丝绸之路沿线的敦煌、吐鲁番、楼兰、尼雅、焉者、库车、和田、穆格山等地都发现过不少各种语言文字书写的文书材料,前人已经利用其中的资料来研究丝绸之路的某些方面、取得了可喜的成绩,其中尤其以姜伯勤《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》为集大成之作。但丝绸之路沿线仍然在不断出土新的文书,而国内学人关注不够的西域各种胡语资料中,也有很多是研究丝绸之路的重要材料。出土文献提供了有关丝绸之路交通路线的直接记录,如隋代裴矩的《西域图记》,唐朝贾耽的《皇华四达记》等。如果我们把出土文缺整理一下、可以勾勒出一条详细而贯通的"丝绸之路"。

―—摘自荣新江《出土文献所见丝绸之路概说》

(1)根据材料一关于凤首壶的论述,概括指出唐朝的时代风格。说明宋代凤首壶产销的变化,并简析其原因。

(2)据材料二,指出作为一个古丝绸之路的研究者,应该具有哪些技能和素质。

上古时期,中国丝绸生产的产地主要在北方,秦汉以后养蚕缫丝技术才逐渐传到南方。唐宋以后,北方森林植被遭到毁灭性的破坏,加上人口增长对粮食需求的增加,导致耕地面积不断扩大,北方再也见不到连片种植桑麻的景象了。

——余桂元:《历史教育在环境教育中可持续发展教育方面的潜能》

(1)根据材料,说明我国丝织业的变化情况并分析其原因。

(2)举例说明古代中国向周边国家和地区输出丝绸的情况。

(3)北方丝绸生产萎缩的原因是什么?你从中得到什么启示?

材料一 在最小的空间内,用最简单的耕作方式养活尽可能多的人是中国的终极目标,为此,他们将土地分成小块,劳动者把全部精力都投入到比他的房子大不了多少倍的那块土地上面。

——约·罗伯茨《十九世纪西方人眼中的中国》

(1)材料一反映出中国古代农业生产的基本特征是 。从改进生产工具、耕作技术和水利灌溉的角度,任选两个角度,分别列举一例以证明。举中国农业发展的一例(标明朝代)。

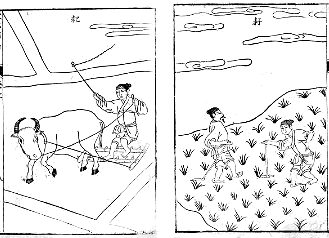

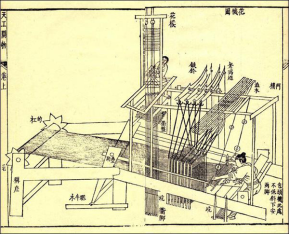

材料二

(2)写出上面两图分别反映了中国古代哪两个手工业部门。结合所学,指出明朝中后期,民营手工业在社会经济中的地位与生产组织的新型关系。

材料三 五代末期,曾做过商人的后周世宗允许在开封汴河(注:指大运河中段。《清明上河图》描绘的就是东京汴河上舟楫连樯的景象)两岸建立商店。宋太祖继承了这一政策……“诏开封府,令京城夜市自三鼓已来,不得禁止”……形成了许多商业街与新型的娱乐行业,令商人、卖艺者及其客人成为城市的最重要部分加上40万的军队和官员,全城人口约100万,是当时世界上最大的城市。

——《中国城市及其文明的演变》

(3)请依据材料指出北宋东京城的特点,并结合所学分析其原因。

材料四 1900年荣宗敬、荣德生兄弟创办了无锡茂新面粉厂。从1910年开始使用“兵船”商标,获利颇丰。1923年,北洋政府颁布《商标法》并正式成立农商部商标局,“兵船”牌商标(如图)成为我国第一号注册商标。商标由文字与图形组成:最上方书写的是企业中英文名称;中间是一艘乘风破浪的兵船图形及“兵船”商标,左右两行文字是“中国自制顶上面粉”“商部批准概免税厘”;商标最下部分的英文说明,包括每袋面粉重量、规格、质量保证等。

(4)依据材料四和所学,分析“兵船牌”面粉在20世纪早期快速发展的原因。

材料一 在最小的空间内,用最简单的耕作方式养活尽可能多的人是中国的终极目标,为此,他们将土地分成小块,劳动者把全部精力都投入到比他的房子大不了多少倍的那块土地上面。

——约·罗伯茨《十九世纪西方人眼中的中国》

(1)材料一反映出中国古代农业生产的基本特征是 。从改进生产工具、耕作技术和水利灌溉的角度,任选两个角度,分别列举一例以证明。

材料二

(2)写出上面两图分别反映了中国古代哪两个手工业部门。结合所学,指出明朝中后期,民营手工业在社会经济中的地位与生产组织的新型关系。

材料三 五代末期,曾做过商人的后周世宗允许在开封汴河(注:指大运河中段。《清明上河图》描绘的就是东京汴河上舟楫连樯的景象)两岸建立商店。宋太祖继承了这一政策……“诏开封府,令京城夜市自三鼓已来,不得禁止”……形成了许多商业街与新型的娱乐行业,令商人、卖艺者及其客人成为城市的最重要部分……加上40万的军队和官员,全城人口约100万,是当时世界上最大的城市。

——《中国城市及其文明的演变》

(3)请依据材料指出北宋东京城的特点,并结合所学分析其原因。

材料四 1900年荣宗敬、荣德生兄弟创办了无锡茂新面粉厂。从1910年开始使用“兵船”商标,获利颇丰。1923年,北洋政府颁布《商标法》并正式成立农商部商标局,“兵船”牌商标成为我国第一号注册商标。商标由文字与图形组成:最上方书写的是企业中英文名称;中间是一艘乘风破浪的兵船图形及“兵船”商标,左右两行文字是“中国自制顶上面粉”“商部批准概免税厘”;商标最下部分的英文说明,包括每袋面粉重量、规格、质量保证等。

(4)依据材料四和所学,分析“兵船牌”面粉在20世纪早期快速发展的原因。

材料一 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。

(1)材料一反映了中国古代的什么生产经营方式?结合材料概括这种方式的特点?

材料二 著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)……成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作秤砣用),其意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。……晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”;“售货无诀窍,信誉第一条”;……“买卖成不成,仁义都要在”等。

(2)材料二反映了明清时期我国商业发展有何新现象?依据材料概括晋商发达的因素。

材料三 “郡城之东,皆习机业,工匠各有专能,匠有常主(机户),计日受值。……若机户工作减。此辈衣食无所矣。”

————《苏州风俗考》

(3)材料三反映出苏州纺织业的哪些社会现象?这些现象表明的本质是什么?

材料四 生之有时,而用之亡度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今殴民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

(4)材料三是怎样看待商业和农业的关系的?这一思想对后来明清时期社会发展有何影响?

材料一 方今齐三服官作工各数千人,一岁费数钜万。……三工官官费五千万,东西织室亦然。

——《汉书·贡禹传》

材料二 通邑大都酤(买卖)一岁千酿……其帛絮细布千钧(《说文》:钧,三十斤也),文采千匹,答布皮革千石。

——《汉书·货殖列传》

材料三 及汉通西域,中国的丝绸,大量地运到中亚乃至地中海沿岸一带,成为国际市场上最著名的商品。中国的商人,并因此而有“丝绸人”之称。

——翦伯赞《秦汉史》

请回答:

(1)据材料一,指出“三服官”“三工官”和“东西织室”的手工业类型,并结合所学知识说明其生产经营的特点。

(2)据材料二、三,概括汉代纺织业繁荣与发展的表现。

(3)有观点认为:女性是汉代纺织业的主要劳动力,但“女性的劳动成果却被想当然的排除在经济学家的价值计算之外”。结合所学知识,分析出现这种现象的主要原因。