材料一

| ① | ② | ③ |

青釉褐斑贴花椰枣纹瓷壶(出自印度尼西亚海域“黑石号”沉船) |  遗址示意图 | 古岸陶为器。 高林尽一焚。 焰红湘浦口。 烟烛洞庭云。 迥野煤飞乱。 遥空爆响闻。 地形穿凿势。 恐到祝融坟。 —【唐】李群玉《石渚》 |

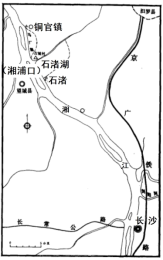

材料二 20世纪以来海内外相继发现大量中国彩瓷,按照考古行业的规定:有器物必须找到对应窑口,才能定论。50年代中期,湖南省文物管理部门在文物普查时,调查发现铜官瓦渣坪一带大批彩陶瓷堆积。经多次调查试掘,尘封1200多年的彩瓷器找到了真正的出生地(窑口)。关于长沙窑的名称,过去因未找到文献记载而称之为瓦渣坪窑、铜官窑或长沙窑。今发现《全唐诗》中湖南诗人李群玉所写《石渚》诗,他在诗中对长沙窑当时的生产场景做了详细的描述,诗中的“湘浦口”就是指今石渚湖的小河口与湘江之交汇处,正是历次发掘的主区。

——摘编自长沙窑课题组《长沙窑》等

(1)材料一是研究唐代长沙铜官窑的相关史料,请分别指出①②③三则史料的类型,并简述唐代制瓷业在技术创新和对外贸易上的贡献。

(2)史学家王国维的“二重证据法”主张“取地下之实物与纸上之遗文”互相印证补充。根据上述材料,说明考古学家在“长沙窑”研究过程中如何运用二重证据法?

材料一 明代自立国起就重视桑棉麻的种植。《明史食货志赋役》载“太祖初立国即下令,凡民田五亩至十亩者,栽桑、麻、棉各半亩,十亩以上倍之”。中期之后,明代棉织业大致可分为南北两大区。苏州太仓、嘉定,“比闾以纺织为业,机声轧轧,昼夜不休”,松江各地则“乡村纺织,所出布匹,日以万计”。有人描述河南的情况:“中州沃土,半植木棉,乃棉花尽归商贩,民间衣服,率从贸易。”……解放以来在许多明代墓葬中都或多或少地发现了棉织品,分析后可得出如下结论:明中叶以后墓葬出土棉织物最多,从皇室贵族到平民百姓的墓葬中都有棉纺织品随葬,可见棉布已为社会各阶层所服用。

——摘自姚香勤《明代纺织业发展状况及其特点论略》等

材料二 “张謇对于实业上抱持一种主义,谓为棉铁主义。……为捍卫图存计,若推广植棉地,纺织厂是;又惟有开发极大之富源,以驰逐于世界之市场,若开放铁矿,扩张制铁厂是。”

——张謇:1913年10月出任农商部第一任总长发言《实业政见宣言书》

材料三 1905年3月,宁波人戴瑞卿建立“和丰纺织股份有限公司”,成为浙江有名的民族纺织企业。1953年底,企业负责人提出公私合营的申请得到批准。1998年,随着改革的深化,该厂融入宁波维科集团有限公司,逐步成为一家经营群体和骨干职工控股、国有和社会法人参股的股权多元化的现代企业集团。

——摘自《和丰蝶变一宁波近现代工业文明缩影》

(1)根据材料一,概述明中期之后我国棉纺织业发展的状况。结合所学知识,从技术积累和社会需求的角度,说明形成上述状况的原因。

(2)依据材料二并结合所学,分析张謇在民国初期实施“棉铁主义”的有利条件,并概述当时以张氏企业为代表的全国纺织业的发展情况。

(3)根据材料三,结合所学知识,简述建国之后“和丰纺织股份有限公司”的企业性质发生变化的过程,并简析发生这一变化的原因。

材料一 桑,《说文》“桑,蚕所食叶,在甲骨文中可释为桑的字如 “,从甲骨文中桑字诸形反映出,殷人对桑树的树开已经有了基本的认识。丝,《说文》:“丝,蚕所吐也,从二

“,从甲骨文中桑字诸形反映出,殷人对桑树的树开已经有了基本的认识。丝,《说文》:“丝,蚕所吐也,从二 凡丝之属皆以丝。”…甲骨文中反映出殷人已懂得练丝。甲骨文中有

凡丝之属皆以丝。”…甲骨文中反映出殷人已懂得练丝。甲骨文中有 字,象原始织机之形。经过对殷代丝绸实物的研究,殷代确已开始使用简单的提花装置的织机…从甲骨文我们还可以看出,商代可能也有管理丝织业的官吏。

字,象原始织机之形。经过对殷代丝绸实物的研究,殷代确已开始使用简单的提花装置的织机…从甲骨文我们还可以看出,商代可能也有管理丝织业的官吏。

——罗存康《试论商代的蚕丝业》

材料二 殷墟出土了极为丰富的文物,但甲骨文是分量最重的一类。因为它是人思想的反映,是历史的直接记录,它让我们了解商代的很多事件和人物,也让我们直接面对商代的文明高度。

甲骨文是中华民族最早使用的成熟文字,作为象形文字,甲骨文自诞生起就是美的载体,为艺术创造提供了广阔空间。数千年来,伴随着汉字的演变,也形成了举世无双、源远流长的书法艺术。

发现120年来,甲骨学已经发展成一个国际性学科,研究者遍布中国、美国、日本等数十个国家,成为认知中国早期历史和古代文明的重要工具。

——《闪耀三千多年的中华文明之光纪念甲骨文发现120周年

(1)根据材料一,概括指出商代蚕丝业发展的状况,结合所学知识,用一句话概述纺织业在商代经济生产中的地位。

(2)根据材料二,结合所学知识,概述甲骨文的历史价值。

材料一 景德镇位于昌江畔,附近盛产造瓷的主要原料高岭土。北宋景德年间,其生产的影青瓷成为贡品,景德镇因此得名。两宋之际和元末的大规模战乱,使其他名窑日渐衰落,相对安定的景德镇,遂成“天下窑器所聚”的瓷都。

——据叶喆民《中国陶瓷史纲要》等整理

材料二 电作为高效率的新能源逐步应用于工业、照明及城市公共事业等领域,促进了生产过程的机械化、自动化,大大提高了生产力。1870年,美国几乎没有电气设备工业;9年以后,电气设备工厂生产了价值190万美元的产品;1890年,电气产品价值高达2180万美元。

——据人民版《必修二》教材整理

(1)据材料一概括景德镇发展成为“瓷都”的原因。结合所学知识列举三例“其他名窑”。

(2)根据材料二,结合所学知识指出当时的美国在电信和照明领域的主要发明,并分析“电力的广泛使用”对美国产生的重大影响。

5 . 宋代是我国封建社会发展的成熟时期。阅读下列材料,回答问题:

材料一“贰宰相,批大政,参庶务。”

——《宋会要辑稿·职官》

材料二

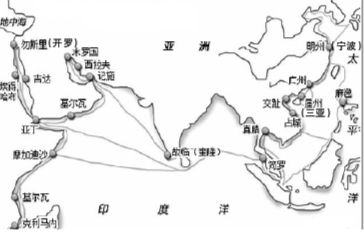

宋代海上丝绸之路

附1:以越南占城稻为代表的外来物种传入中国并广泛种植,使水稻单位面积产量提高。

附2:以孩儿枕为代表的瓷器大量出口,深受市场的喜爱,进一步促进五大名窑繁荣。

材料三朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。天理是公道与良知。……朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”。……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。应当根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

(1)材料一中的“贰宰相”指的是哪一职位?以此为思路指出宋代中央政制架构主要由皇权之下的哪三个机构组成,并评价这一中央架构。

(2)孩儿枕创制于哪一名窑?依据材料二和所学知识指出宋代海上丝绸之路最远到达地区,并分析两宋对外贸易对中国经济发展的影响

(3)指出朱熹在理学发展史上的地位。根据材料三,概括理学思想的进步之处。

材料一 我国是最早发明植桑养蚕织丝绸的国家。秦汉时代,黄河中下游地区农村,户户房前屋后种了桑麻,有的富户拥有上千亩的桑麻。那时候,桑麻种植开始向南发展到湖北、湖南和四川,向北发展到今天的内蒙古地区,汉朝的丝织品,以临淄和襄邑(在今河南)所产最为有名。那里的丝织品,种类多,产量大,有名贵的锦、绢、纱等……丝织业经过唐末五代及北宋一个长时期的发展,大大改变了唐中叶以前的面貌。北宋时,丝织业的产地逐渐形成江浙和四川两个中心……整个沿海地带都比较发达。

——《简明宋史》

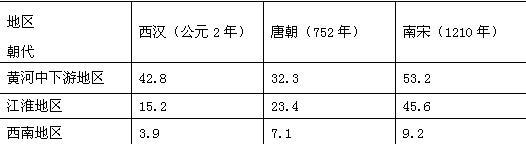

材料二 中国古代人口地理分布的变化(人口密度:人/平方千米)

——《简明宋史》

材料三 渭水上游的陇山山脉,秦汉时代一片葱笼。秦岭及其北麓在汉代被人称为“陆海”。然而,关中作为许多朝代帝王的京畿重地,建筑宫室,营建坟墓,所耗树木无法计算,其中主要是就近砍伐。唐代以后,渭水的流量已经明显减少,航运也就不见记载。秦岭北麓的森林至今早就无影无踪了。

——《沧海神州·中国历史地理谈丛》

材料四 且说嘉靖年间,这盛泽镇(江苏苏州郊区)上有一人,姓施名复,浑家喻氏,夫妻两口,别无男女。家中开张绸机,每年养几筐蚕儿,妻络夫织,甚好过活……那施复一来蚕种拣得好,二来有些时运,凡养的蚕,并无一个绵茧,缫下丝来,细员匀紧,洁净光莹,再没一根粗节不匀的,每筐蚕又比别家分外多缫出许多丝来。照常织下的绸拿上市去,人看时光彩润泽,都增价竞买,比往常每匹平添许多银子。因有这些顺溜,几年间,就增上三四张绸机……(后来)夫妻依旧省吃俭用,昼夜营运。不上十年,就长有数千金家事。又买了左近一所大房居住,开起三四十张绸机,又讨几房家人小厮,把个家业收拾得十分完美。

——冯梦龙《醒世恒言》

(1)根据材料一,概括说明我国古代丝绸生产格局的变化。

(2)根据材料二、三并结合所学知识分析我国古代丝绸生产格局变化的原因。

(3)从施复夫妇经营的丝织业规模变化来看,反映什么本质问题?结合史实分析这一本质问题出现的原因?